Comparaison de la récupération d'énergie et des batteries pour le fonctionnement de capteurs IoT pendant plusieurs dizaines d'années

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

2019-12-03

La disponibilité des circuits intégrés ultrabasse consommation a engendré la prolifération des circuits et des systèmes à capteurs qui ne nécessitent que quelques microampères ou milliampères ou pour fonctionner. Ces produits sont utilisés pour la surveillance environnementale (sécurité, température, tremblements de terre), le suivi des ressources, les mesures d'énergie et les moniteurs médicaux, par exemple.

La plupart de ces unités doivent fonctionner pendant une dizaine ou une vingtaine d'années, voire plus, mais il est souvent difficile ou impossible d'y accéder pour le remplacement d'une batterie. Le coût du changement de ces batteries est aussi très souvent prohibitif.

Par conséquent, les concepteurs doivent se pencher sérieusement sur certaines options, ou combinaison d'options, et faire leur choix parmi les solutions suivantes :

- Récupération d'énergie

- Une batterie (secondaire) rechargeable avec récupération d'énergie

- Une batterie (primaire) non rechargeable ultralongue durée

- Un supercondensateur avec batterie primaire ultralongue durée

Cet article étudie les diverses options qui s'offrent à un concepteur ainsi que les compromis qu'elles impliquent. Il présente également des solutions de Tadiran, d'Analog Devices, de KEMET et de Texas Instruments.

La récupération d'énergie est-elle une option intelligente ?

L'intelligence de cette option dépend de son application, bien évidemment. Il est certain que la récupération d'énergie est une technique attrayante et largement utilisée pour fournir une alimentation qui semble peu coûteuse ou gratuite au premier abord. Ses quatre éléments clés sont :

- La génération d'énergie (source)

- La conversion (grâce à un transducteur)

- Le stockage (pour une utilisation ultérieure)

- La distribution (distribution efficace de l'énergie aux circuits nécessaires)

Le premier défi de la récupération consiste à identifier la source d'énergie la plus viable à utiliser. Les sources courantes incluent l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, différentielle thermique, la chaleur résiduelle ou l'induction magnétique. Certaines formes de vibrations ou de mouvements infimes, pouvant être générés par la marche, par la création de vibrations terrestres ou par les vibrations d'un moteur, constituent une autre source.

Il est important de garder à l'esprit que même si les termes « énergie » et « puissance » sont utilisés de manière interchangeable, en particulier par le grand public, ils représentent deux éléments distincts, bien qu'ils soient liés. L'énergie correspond à la capacité de fonctionnement, tandis que la puissance correspond au débit de collecte ou de déploiement de l'énergie. Ainsi, l'énergie correspond à l'intégrale temporelle de la puissance, tandis que la puissance est la dérivée temporelle de l'énergie. Dans un système de récupération, la quantité d'énergie collectée et stockée doit être égale ou supérieure à son intégrale de puissance, sinon le système n'aura pas assez de puissance pour fonctionner sur le long terme. En d'autres termes, l'énergie ne peut pas être globalement déployée en tant que puissance à un débit plus élevé que celui de sa collecte au fil du temps.

Une fois que la source d'énergie à récupérer a été identifiée, un transducteur doit la collecter et la transformer en énergie électrique. Ce transducteur peut prendre différentes formes : une microturbine, une cellule solaire (ou un panneau) ou un quartz piézoélectrique, entre autres. L'étape suivante consiste à choisir comment stocker cette quantité d'énergie souvent imprévisible et généralement faible pour qu'elle soit exploitée au besoin pour alimenter des composants électroniques.

Batterie, supercondensateur ou les deux ?

Les deux options de stockage viables sont la batterie rechargeable ou le supercondensateur, parfois appelé ultracondensateur, bien que son nom officiel soit « condensateur à double couche électrique » (EDLC). L'utilisation d'une batterie rechargeable ou d'un supercondensateur est largement déterminée par l'ampleur, la durée et le rapport cyclique de l'application.

En général, les condensateurs standard (hors supercondensateurs) peuvent fournir de grandes quantités de puissance, mais ne peuvent stocker qu'une quantité relativement faible d'énergie par volume d'unité. En comparaison, les batteries peuvent stocker de plus grandes quantités d'énergie, mais présentent des puissances nominales plus faibles. Les supercondensateurs se trouvent entre les deux. Ils offrent un équilibre entre l'énergie et la puissance.

Comparés aux batteries, les supercondensateurs présentent certains avantages :

- Les supercondensateurs utilisent un stockage de charge physique plutôt qu'une réaction chimique, et peuvent donc être chargés et déchargés très rapidement (en millisecondes ou secondes).

- Contrairement aux batteries, la durée des cycles de charge/décharge d'un supercondensateur est presque illimitée, car elle ne repose pas sur des réactions chimiques.

- La gestion de la charge des supercondensateurs est plus simple que celle des batteries, car ils nécessitent uniquement un courant de charge et une protection contre les surtensions, tandis que les batteries nécessitent des algorithmes de charge plutôt complexes, dépendant d'une réaction chimique et présentant une tension et un courant constants.

Par exemple, le composant FC0V474ZFTBR24 de KEMET est un supercondensateur de 47 millifarads (mF) dans un boîtier compact et étanche de 10,5 mm de hauteur et 8,5 mm de diamètre avec une tension nominale de 3,5 V (Figure 1). Dans le cas peu probable d'un problème d'étanchéité, seule de la vapeur d'eau (gaz) sans danger est émise, résultant de la transformation de l'eau liquide dans l'électrolyte (acide sulfurique dilué) en gaz.

Figure 1 : Le modèle de supercondensateur FC0V474ZFTBR24 de KEMET est un composant de 47 mF et de 3,5 V dans un boîtier étanche de seulement 10,5 mm de hauteur et 8,5 mm de diamètre. (Source de l'image : KEMET Corp.)

Figure 1 : Le modèle de supercondensateur FC0V474ZFTBR24 de KEMET est un composant de 47 mF et de 3,5 V dans un boîtier étanche de seulement 10,5 mm de hauteur et 8,5 mm de diamètre. (Source de l'image : KEMET Corp.)

Les batteries rechargeables peuvent être utilisées dans certaines situations à plus long terme et conviennent davantage aux applications où l'intensité du courant absorbé est faible, mais relativement constante, sans crêtes élevées et avec de faibles rapports cycliques. Certaines conceptions utilisent une batterie rechargeable combinée à un supercondensateur. La batterie charge lentement le condensateur, qui en retour fournit un courant de charge de crête.

Pour la plupart des applications à plus long terme, les types de batteries au lithium-ion (Li-ion) sont la meilleure option parmi les nombreuses solutions standard disponibles en ce qui concerne les attributs de performances électriques, ainsi que la densité d'énergie par volume et par poids.

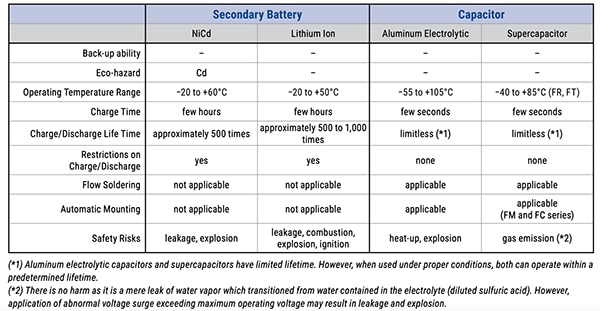

Cependant, il existe des différences majeures parmi les diverses solutions au lithium concernant certains attributs, comme la tension de sortie, les caractéristiques de charge/décharge, la tension par rapport à la capacité restante, la plage de températures de fonctionnement et le nombre de cycles de charge/décharge. Ce dernier attribut, tout comme les autres spécifications de batterie, dépend également de la profondeur de décharge par cycle. Le Tableau 1 présente un résumé détaillé des caractéristiques clés de deux types de batteries secondaires largement utilisées, au nickel-cadmium (NiCad ou NiCd) et au Li-ion, et de deux types de condensateurs basiques.

Tableau 1 : Les batteries rechargeables et les condensateurs présentent des combinaisons différentes d'attributs principaux. (Source de l'image : KEMET Corp.)

Tableau 1 : Les batteries rechargeables et les condensateurs présentent des combinaisons différentes d'attributs principaux. (Source de l'image : KEMET Corp.)

Le concept est simple, mais en pratique il est difficile de déterminer la capacité requise en milliampères-heure (mAh) pour le composant de stockage d'énergie pour les applications qui doivent durer extrêmement longtemps. Alors que la première analyse s'appuie sur l'ensemble de la puissance nécessaire, notamment les modes au repos, d'état constant et pulsés, d'autres éléments sont à prendre en considération lors de la conception de ces dispositifs. Des problèmes comme les pertes dues à la résistance série équivalente (ESR) interne et à la dégradation associée à la température sont deux des facteurs dont il faut tenir compte. Par conséquent, il est nécessaire d'étudier attentivement la fiche technique de la batterie ou du supercondensateur et ses nombreux graphiques.

Gestion de la puissance du système : un défi permanent

Peu importe qu'il s'agisse d'une batterie, d'un supercondensateur ou d'une combinaison des deux, la gestion du flux d'énergie provenant du transducteur de récupération et transmis aux composants de stockage pour alimenter ensuite la charge représente un problème de conception majeur. Cette fonction doit garantir que l'énergie récupérée (généralement très faible) est transférée au composant de stockage avec un rendement maximal, tout en évitant de raccourcir la durée de vie de la cellule à cause des surcharges. La fonction de gestion doit également mesurer le courant nécessaire à la charge tout en consommant très peu de puissance. Elle doit par ailleurs gérer le cycle de décharge pour éviter les décharges profondes, qui réduisent le nombre de cycles de charge/décharge de batterie pleine capacité.

Du côté de la sortie, le gestionnaire doit également implémenter une régulation CC/CC, afin que la tension du rail de charge reste constante malgré les variations des besoins en tension et en charge du composant de stockage. Selon la batterie ou le condensateur choisi, dans le cadre des exigences de charge, cette régulation peut être une fonction de mode abaisseur ou élévateur. Il peut également s'agir d'un régulateur abaisseur-élévateur combiné lorsque la tension de sortie du composant de stockage passe en dessous du niveau de tension du rail CC souhaité alors qu'elle était au-dessus.

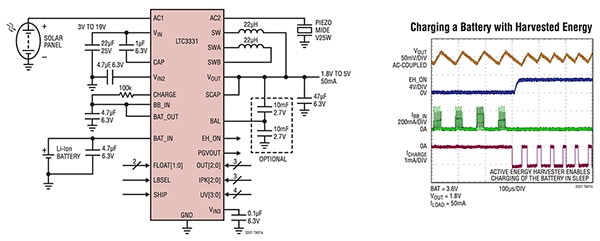

Par exemple, le composant LTC3331EUH#PBF d'Analog Devices est un régulateur CC/CC abaisseur-élévateur nanoPower doté d'un chargeur de batterie à récupération d'énergie optimisé pour les tensions sources plus élevées provenant de cellules solaires (Figure 2). Cependant, il peut également être utilisé avec des sources de tension plus faibles pour former la base d'une solution complète de récupération d'énergie avec une batterie de secours. Intégré dans un boîtier QFN-32 miniature de 5 mm × 5 mm, le régulateur LTC3331 compte deux entrées (pour des sources de récupération solaire et piézo, par exemple) et un régulateur CC/CC à sortie simple qui établit un ordre de priorité entre les deux entrées.

Figure 2 : Le régulateur LTC3331 d'Analog Devices peut gérer deux sources de récupération et établir un ordre de priorité entre elles, et équilibrer deux supercondensateurs et une batterie, tout en fournissant entre 1,8 V et 5 V jusqu'à 50 mA (à gauche). La séquence du régulateur LTC3331 lors de la charge d'une batterie à l'aide de l'énergie récupérée est également présentée (à droite). (Source de l'image : Analog Devices)

Figure 2 : Le régulateur LTC3331 d'Analog Devices peut gérer deux sources de récupération et établir un ordre de priorité entre elles, et équilibrer deux supercondensateurs et une batterie, tout en fournissant entre 1,8 V et 5 V jusqu'à 50 mA (à gauche). La séquence du régulateur LTC3331 lors de la charge d'une batterie à l'aide de l'énergie récupérée est également présentée (à droite). (Source de l'image : Analog Devices)

Les entrées récupérées peuvent atteindre 3,0 V à 19 V, alors que la tension de la batterie peut aller jusqu'à 4,2 V. La tension du rail de sortie régulée peut être définie entre 1,8 V et 5 V à 50 mA. Le régulateur prend également en charge deux supercondensateurs en série, ce qui permet d'augmenter le stockage d'énergie et le rendement grâce à un équilibrage automatique des cellules.

Les convertisseurs abaisseurs-élévateurs sont contrôlés par le dispositif permettant d'établir des priorités. Ce dispositif sélectionne la source à utiliser selon la disponibilité d'une batterie et/ou l'énergie récupérable. Si de l'énergie récupérée est disponible, le régulateur abaisseur s'active et l'abaisseur-élévateur se désactive. Un chargeur de batterie shunt de 10 mA embarqué avec une fonctionnalité de déconnexion an cas de batterie faible permet de charger la batterie de secours pour prolonger considérablement son autonomie. Le courant de repos, qui est un facteur critique pour le rendement du régulateur, en particulier dans les conceptions avec récupération, s'élève à 950 nA seulement, sans charge.

Problème d'alimentation à long terme potentiellement résolu

Si les décisions concernant la source de récupération disponible, l'utilisation d'une batterie ou d'un supercondensateur et les compromis liés au système vous paraissent compliquées, vous avez raison. Mais il existe deux problèmes plus importants concernant l'utilisation de la récupération en tant que source d'énergie, notamment avec les batteries. Premièrement, les batteries rechargeables ne permettent pas d'effectuer des cycles de charge/décharge à l'infini. Elles permettent généralement d'effectuer 1000 ou 2000 cycles, même avec une température et des conditions de charge/décharge optimales, mais ne respectent plus les exigences au fil des décennies.

Deuxièmement, il existe des questions plus importantes et dont les réponses sont difficiles à quantifier concernant la source d'énergie et le transducteur. La cellule solaire sera-t-elle entièrement éclairée pendant des dizaines d'années malgré la saleté ou la poussière, ou si une construction voit le jour à proximité et bloque la lumière, ou si des arbres qui poussent viennent lui faire de l'ombre ? La source des vibrations sera-t-elle toujours stimulée, même si ses paramètres et son environnement d'exploitation changent ? Ces problèmes sont très difficiles à résoudre en toute confiance dans de nombreuses installations du monde réel.

Concernant le stockage, le fait qu'une batterie à cellule primaire non rechargeable puisse être envisagée pour une utilisation pendant plusieurs dizaines d'années semble contre-intuitif, même si elle présente une charge en microampères ou de quelques milliampères. Après tout, n'y a-t-il pas de risque qu'elle s'épuise, s'abîme ou soit sujette à un autre problème à long terme ? Toutefois, en utilisant le bon type de batterie primaire dans de bonnes conditions, cela peut constituer une alternative tout à fait viable à la récupération d'énergie. De plus, par définition, l'utilisation de cellules primaires évite complètement tout problème associé aux cycles de charge/décharge et à leur gestion.

Cela dit, les cellules primaires sont confrontées à un phénomène inévitable menant à la détérioration, appelé autodécharge, au cours duquel une petite quantité définie de courant fuit à l'intérieur de la batterie, même si cette dernière n'a pas de charge ou est déconnectée physiquement. Pour la plupart des types de cellules primaires au lithium, cette autodécharge représente 3 à 4 % de la capacité initiale par an.

Des calculs simples montrent qu'avec cette autodécharge de 4 %, la capacité d'une cellule perd près de la moitié de sa valeur d'origine au bout d'environ 12 ans, sans compter les pertes de capacité dues à la charge. À la suite de l'autodécharge, la détermination de la durée de vie à l'aide d'un simple calcul de l'intensité du courant absorbé de la charge par rapport à la capacité initiale de la batterie est très optimiste et franchement irréaliste. Pour cette raison, la plupart des cellules primaires ne conviennent pas aux applications à long terme sur plusieurs dizaines d'années.

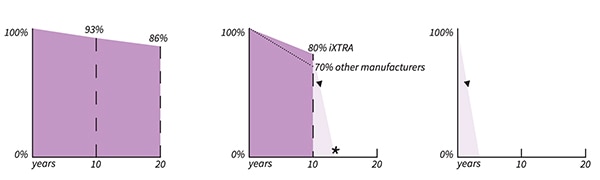

Cependant, les batteries au lithium-chlorure de thionyle (LiSOCl2) qui utilisent une configuration interne de type bobine et font appel à des processus de fabrication exclusifs peuvent durer des dizaines d'années, sans autodécharge excessive. Lorsqu'elles sont utilisées avec les très faibles niveaux de courant de nombreux circuits et qu'elles présentent une autodécharge inférieure à 1 %, ces batteries peuvent alimenter un système pendant vingt, trente, voire quarante ans (Figure 3). Elles sont également légères, mais denses en termes de capacité : une cellule LiSOCl2 hautes performances offre une densité d'énergie par rapport au poids d'environ 650 watts-heure par kilogramme (Wh/kg) et une densité d'énergie par rapport au volume d'environ 1280 watts-heure par décimètre cube (Wh/dm³).

Comme l'indique la Figure 3, la série LiSOCl2 XOL de Tadiran fournit une capacité nominale de 86 % au bout de 20 ans (à gauche). La capacité de sa série LiSOCl2 XTRA est de 80 % après 10 ans, alors qu'elle descend à 70 % pour les autres types de chimies de batteries (au centre). Les taux élevés d'autodécharge annuelle des cellules au lithium-dioxyde de manganèse (LMNO2) et alcalines ne permettent pas d'atteindre une autonomie de batterie supérieure à 10 ans (à droite).

Figure 3 : Capacité de trois différents types de chimies de batteries au bout de 10 et 20 ans en prenant uniquement en compte la perte due à l'autodécharge (sans charge). La série LiSOCl2 XOL de Tadiran fournit 86 % de capacité nominale au bout de 20 ans (à gauche). La série LiSOCl2 XTRA de Tadiran fournit une capacité de 80 % au bout de 10 ans, alors que les autres types de chimies de batteries tombent à 70 % (au centre). Les taux élevés d'autodécharge annuelle des cellules LMNO2 et alcalines ne permettent pas d'atteindre une autonomie de batterie supérieure à 10 ans (à droite). (Source de l'image : Tadiran Batteries)

Figure 3 : Capacité de trois différents types de chimies de batteries au bout de 10 et 20 ans en prenant uniquement en compte la perte due à l'autodécharge (sans charge). La série LiSOCl2 XOL de Tadiran fournit 86 % de capacité nominale au bout de 20 ans (à gauche). La série LiSOCl2 XTRA de Tadiran fournit une capacité de 80 % au bout de 10 ans, alors que les autres types de chimies de batteries tombent à 70 % (au centre). Les taux élevés d'autodécharge annuelle des cellules LMNO2 et alcalines ne permettent pas d'atteindre une autonomie de batterie supérieure à 10 ans (à droite). (Source de l'image : Tadiran Batteries)

La clé de la faible autodécharge des cellules LiSOCl2 est une couche de passivation au lithium-chlorure (LiCl) qui se forme de façon inhérente à la surface de l'anode dès que le lithium entre en contact avec l'électrolyte, empêchant ainsi toute réaction ou perte de capacité. Il s'agit d'un isolant imparfait qui limite grandement le flux du courant d'autodécharge, mais qui est partiellement « écarté » par le courant de faible niveau lorsque la charge entre en action.

En théorie, l'épaisseur de la couche de passivation peut être augmentée lors de la conception et de la fabrication pour limiter davantage l'autodécharge, mais dans ce cas, la cellule ne fonctionnera pas correctement avec des courants de charge plus élevés. Il y a donc un compromis à faire : accepter une faible autodécharge et limiter l'utilisation aux applications à faible absorption, ou augmenter l'autodécharge et utiliser la cellule à un niveau d'absorption supérieure pendant une période plus courte (selon une capacité nominale donnée).

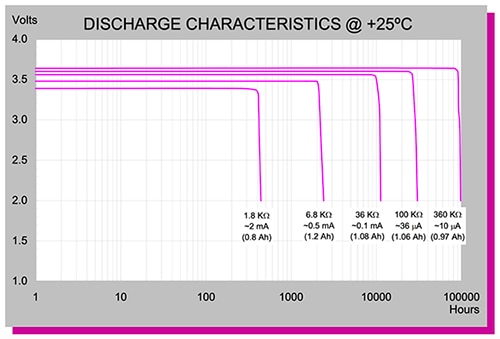

Il existe des cellules optimisées pour des performances à ultrafaible absorption. C'est notamment le cas de la cellule primaire LiSOCl2 de ½ AA TL-4902/S de la série XOL de Tadiran, qui mesure seulement 25 mm de long et 14,5 mm de diamètre. Cette batterie cylindrique présente une tension de borne de 3,6 V avec une capacité nominale de 1,2 Ah à 0,5 mA et qui descend jusqu'à 2 V (Figure 4). La tension de sortie reste constante au fil temps et augmente considérablement avec des niveaux d'absorption plus faibles, atteignant 100 000 heures à 10 micro-ampères (µA).

Figure 4 : La batterie primaire LiSOCl2 TL-4902/S de Tadiran peut fournir 10 µA pendant 100 000 heures sans baisse de la tension de sortie. (Source de l'image : Tadiran Batteries)

Figure 4 : La batterie primaire LiSOCl2 TL-4902/S de Tadiran peut fournir 10 µA pendant 100 000 heures sans baisse de la tension de sortie. (Source de l'image : Tadiran Batteries)

Qu'en est-il des applications à courant pulsé ?

Notez que « traverser » la couche de passivation prend quelques millisecondes. Ainsi, lorsque le circuit de charge appelle le courant, il y a en fait une chute de tension transitoire, suivie d'une montée lente pour atteindre la tension de sortie nominale. Par conséquent, pour optimiser l'autonomie prolongée de ces cellules, il n'est pas recommandé de les utiliser pour des charges pulsées, mais plutôt en tant que sources de courant faible continu.

Cela dit, il existe une solution pratique pour les charges pulsées : combiner une batterie longue durée à faible courant présentant une décharge continue à un supercondensateur. Ici, le circuit est configuré de façon à ce que la batterie charge le supercondensateur en continu avec un débit faible, tandis que le supercondensateur est utilisé pour fournir le courant pulsé plus élevé (Figure 5). En effet, cette configuration utilise la batterie en tant que source d'énergie à récupérer, bien qu'il ne s'agisse pas de l'utilisation standard.

Figure 5 : Les concepteurs peuvent profiter d'une puissance ultralongue durée pour les charges pulsées grâce à une configuration gérée simplement, en utilisant le faible courant continu provenant d'une cellule primaire longue durée pour charger lentement un supercondensateur, puis en utilisant le supercondensateur afin de prendre en charge des charges pulsées à faible rapport cyclique. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 5 : Les concepteurs peuvent profiter d'une puissance ultralongue durée pour les charges pulsées grâce à une configuration gérée simplement, en utilisant le faible courant continu provenant d'une cellule primaire longue durée pour charger lentement un supercondensateur, puis en utilisant le supercondensateur afin de prendre en charge des charges pulsées à faible rapport cyclique. (Source de l'image : Texas Instruments)

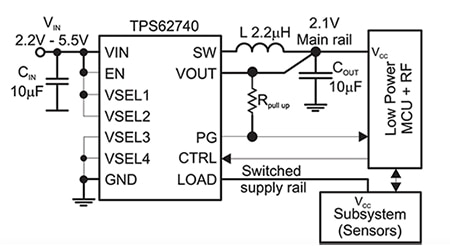

Le circuit intégré TPS62740 de Texas Instruments convient parfaitement à cette configuration (Figure 6). Ce convertisseur abaisseur accepte une tension d'entrée de 2,2 V à 5,5 V, présente un courant de repos de 360 nA et fonctionne avec une minuscule inductance de 2,2 microhenrys (µH) et un condensateur de sortie de 10 microfarads (µF) tout en fournissant jusqu'à 300 mA.

Figure 6 : Le convertisseur abaisseur TPS62740 de Texas Instruments permet d'utiliser une batterie pour charger le petit condensateur, ce qui permet aux concepteurs d'utiliser de façon optimale les attributs de chaque dispositif de stockage d'énergie. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 6 : Le convertisseur abaisseur TPS62740 de Texas Instruments permet d'utiliser une batterie pour charger le petit condensateur, ce qui permet aux concepteurs d'utiliser de façon optimale les attributs de chaque dispositif de stockage d'énergie. (Source de l'image : Texas Instruments)

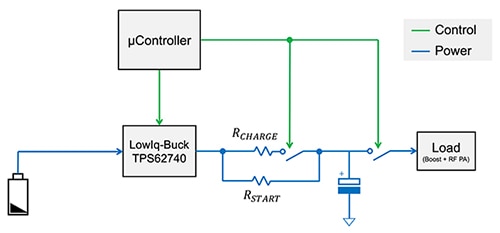

Dans une application typique, la cellule primaire LiSOCl2 est connectée directement au convertisseur TPS62740 et est contrôlée par un microcontrôleur qui active/désactive le convertisseur abaisseur, ajuste la tension de sortie et permet une charge efficace (Figure 7).

Figure 7 : La combinaison du TPS62740 avec une cellule primaire LiSOCl2 et un condensateur géré par un microcontrôleur donne un sous-système de puissance longue durée efficace qui fonctionne avec un faible courant de repos. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 7 : La combinaison du TPS62740 avec une cellule primaire LiSOCl2 et un condensateur géré par un microcontrôleur donne un sous-système de puissance longue durée efficace qui fonctionne avec un faible courant de repos. (Source de l'image : Texas Instruments)

La sortie du convertisseur abaisseur est connectée à deux résistances de limitation de courant pour gérer le processus de démarrage, ce qui est nécessaire à la précharge du supercondensateur à 1,9 V minimum. Une fois que le condensateur de stockage est préchargé, le commutateur est activé et le courant est limité par la résistance combinée. Grâce à cette configuration, une charge à faible rapport cyclique et à courant de crête élevé, comme un nœud IoT sans fil, peut être prise en charge avec une autonomie de batterie maximale et pour un fonctionnement pendant plusieurs dizaines d'années.

L'utilisation d'une cellule primaire présente trois avantages par rapport à la récupération d'énergie avec une batterie rechargeable, même avec un supercondensateur supplémentaire permettant de stocker un courant pulsé :

- Élimination du coût du transducteur de récupération lui-même et des incertitudes quant à sa viabilité à long terme

- Élimination des problèmes de gestion de batterie liés au nombre limité de cycles de charge/décharge et à la dépendance à la profondeur de décharge et à la température de fonctionnement

- Simplification du sous-système de gestion de la puissance

Conclusion

La conception d'une alimentation capable de fournir de l'énergie pendant des dizaines d'années de façon autonome et sans intervention constitue un véritable défi. Cela vaut également pour les exigences relativement modestes des conceptions à courant et puissance ultrafaibles utilisées dans de nombreuses applications IoT basées sur des capteurs.

L'utilisation d'une seule batterie primaire LiSOCl2 à faible passivation pour les applications à faible courant ou de ce type de chimie de batterie associé à un supercondensateur pour les charges pulsées à faible rapport cyclique offre une excellente alternative au choix plus évident et peut-être plus intuitif de la récupération d'énergie avec une batterie rechargeable.

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.