Principes de base de l'intégrité des signaux

Avec la contribution de Rédacteurs nord-américains de DigiKey

2025-01-23

L'essor des data centers hautes performances pour prendre en charge l'intelligence artificielle (IA) rend l'intégrité des signaux (SI) essentielle pour que des quantités massives de données puissent être transférées à des débits toujours plus élevés. Pour garantir l'intégrité des signaux, les concepteurs doivent minimiser les réflexions, le bruit et la diaphonie en prêtant attention à la disposition des cartes et en utilisant des conducteurs et des connecteurs appropriés. Ils doivent également connaître les principes fondamentaux tels que les lignes de transmission, l'impédance, les pertes par réflexion et la résonance.

Cet article aborde certains des termes utilisés dans la discussion sur l'intégrité des signaux et les aspects que les concepteurs doivent prendre en compte. Il présente ensuite des exemples de solutions de câbles et de connecteurs d'Amphenol pour montrer comment elles peuvent contribuer au succès de la conception.

Lignes de transmission

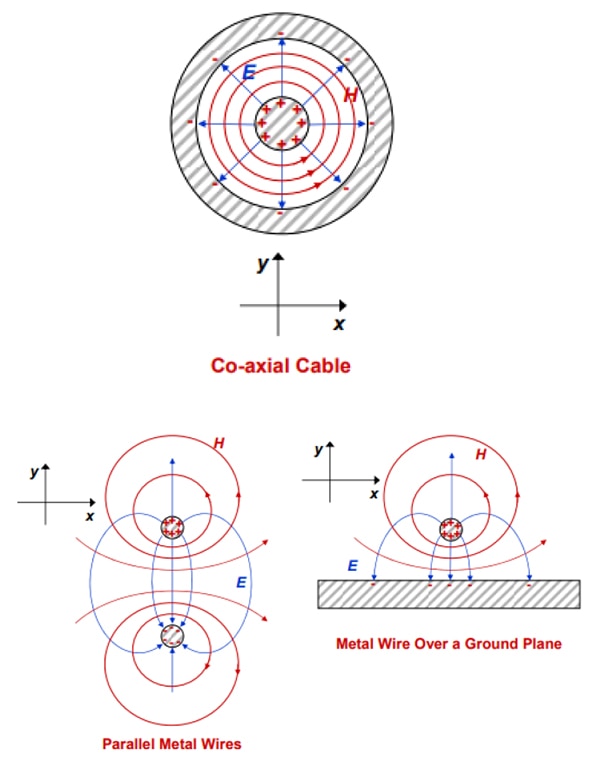

Une ligne de transmission est constituée de deux (ou parfois trois) conducteurs de longueur non nulle séparés par un diélectrique (Figure 1). Les conducteurs transportent les signaux électriques entre les éléments du circuit avec une perte ou une distorsion minimale. Les conducteurs classiques sont constitués de métaux tels que le cuivre, présentant une haute conductivité électrique, une excellente transmission et de faibles pertes de puissance, et ce, à un coût relativement faible. L'or est un excellent conducteur, mais en raison de son coût élevé, son utilisation est limitée aux applications exigeant une haute résistance à la corrosion, comme les broches et les prises de connecteurs. D'autres métaux et alliages ont été développés pour des applications ou des caractéristiques matérielles spécifiques.

Figure 1 : Les lignes de transmission sont constituées de conducteurs séparés par un diélectrique. Les conducteurs peuvent être parallèles ou concentriques. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 1 : Les lignes de transmission sont constituées de conducteurs séparés par un diélectrique. Les conducteurs peuvent être parallèles ou concentriques. (Source de l'image : Amphenol)

Les diélectriques sont des matériaux non conducteurs qui séparent les conducteurs en isolant la zone autour de leurs géométries conductrices. Les propriétés des diélectriques ont un impact sur la manière dont les signaux circulent sur les conducteurs adjacents.

La constante diélectrique (Dk) et le facteur de dissipation (Df) sont des caractéristiques de diélectriques importantes qui ont un impact sur les lignes de transmission. La constante diélectrique détermine la vitesse de propagation du signal sur la ligne. Par exemple, un matériau avec une faible valeur Dk a une vitesse de propagation plus élevée. Le facteur de dissipation représente la perte d'énergie dans le matériau lorsque le signal circule dans la ligne de transmission. Une faible valeur Df indique une atténuation du signal inférieure, en particulier à hautes fréquences.

Les diélectriques fréquents sont l'air et divers plastiques. Un substrat de circuit imprimé typique est un diélectrique appelé FR-4 (Flame retardant 4), un composite de toile de fibre de verre tissée imprégnée de résine époxy ignifuge.

Les configurations de lignes de transmission standard sont le câble coaxial, la paire torsadée, la ligne triplaque de circuit imprimé et le microruban de circuit imprimé. Les deux conducteurs sont identifiés comme les chemins de signal et de retour. La tension sur une ligne de transmission est mesurée entre les conducteurs le long de la ligne, et le courant est mesuré dans l'un ou l'autre des conducteurs.

En matière d'intégrité des signaux, une ligne de transmission est un composant électrique distribué qui transporte les ondes électromagnétiques transverses (TEM) ou quasi-TEM entre deux conducteurs. Ces ondes contiennent des champs magnétiques (H) et électriques (E) alternés qui sont perpendiculaires à la direction de déplacement de l'onde (Figure 2).

Figure 2 : Les lignes de transmission propagent l'énergie le long de la ligne en utilisant des champs magnétiques et électriques orthogonaux alternés. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 2 : Les lignes de transmission propagent l'énergie le long de la ligne en utilisant des champs magnétiques et électriques orthogonaux alternés. (Source de l'image : Amphenol)

Un champ électrique changeant crée un champ magnétique changeant en tant que séries de transformations alternées, propageant l'onde TEM le long de la ligne de transmission dans une direction perpendiculaire aux deux champs.

Les connexions de lignes de transmission entre les éléments du circuit sont configurées comme des connexions asymétriques ou différentielles (Figure 3).

Figure 3 : Les lignes de transmission peuvent être configurées soit comme asymétriques (non équilibrées) avec un conducteur de signaux et un conducteur de retour ou de terre, soit comme différentielles (équilibrées) avec deux conducteurs de signaux complémentaires et un conducteur de terre. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 3 : Les lignes de transmission peuvent être configurées soit comme asymétriques (non équilibrées) avec un conducteur de signaux et un conducteur de retour ou de terre, soit comme différentielles (équilibrées) avec deux conducteurs de signaux complémentaires et un conducteur de terre. (Source de l'image : Amphenol)

Une configuration asymétrique utilise une ligne de signaux et une ligne de terre. Les signaux ne sont pas identiques et la configuration est considérée comme un mode de propagation déséquilibré. Une configuration différentielle utilise deux lignes de signaux complémentaires et une ligne de terre, généralement traitées séparément. Les signaux différentiels sont un exemple de mode de propagation équilibré car le signal d'intérêt est la différence mathématique entre les deux éléments de signal.

Impédance de ligne de transmission

L'impédance électrique est l'opposition d'un circuit à un courant dû à une tension alternative appliquée, mesurée en ohms (Ω). L'impédance est le rapport complexe entre la tension et le courant en chaque point le long du conducteur.

Les lignes de transmission doivent contrôler leur impédance pour transporter des signaux à haut débit/large bande passante sans dégradation due aux réflexions. Leur impédance instantanée en chaque point de la ligne est constante et appelée impédance caractéristique. La largeur, l'espacement et la longueur des pistes ainsi que les propriétés diélectriques entre les pistes et le plan de masse contrôlent l'impédance de la ligne de transmission.

L'impédance caractéristique peut être considérée comme la résistance au transfert d'énergie associée à la propagation d'une onde dans une ligne beaucoup plus longue que la longueur d'onde du signal qui se propage.

Réflexions des signaux

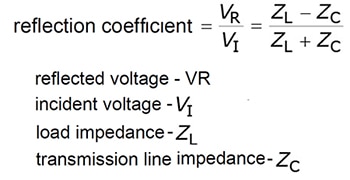

Si un signal se propage via une ligne de transmission vers une charge avec une impédance égale à l'impédance caractéristique de la ligne, le signal est entièrement délivré à la charge. Si l'impédance de charge diffère de l'impédance caractéristique de la ligne, une partie de l'énergie incidente sur la charge est réfléchie vers la source.

Le rapport entre l'amplitude de la tension réfléchie, VR, et l'amplitude de la tension incidente, VI, est le coefficient de réflexion (Figure 4). Il dépend de l'impédance de charge (ZL) et de l'impédance caractéristique de la ligne de transmission (ZC).

Figure 4 : Le coefficient de réflexion dépend de la charge et de l'impédance caractéristique de la ligne de transmission. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 4 : Le coefficient de réflexion dépend de la charge et de l'impédance caractéristique de la ligne de transmission. (Source de l'image : Amphenol)

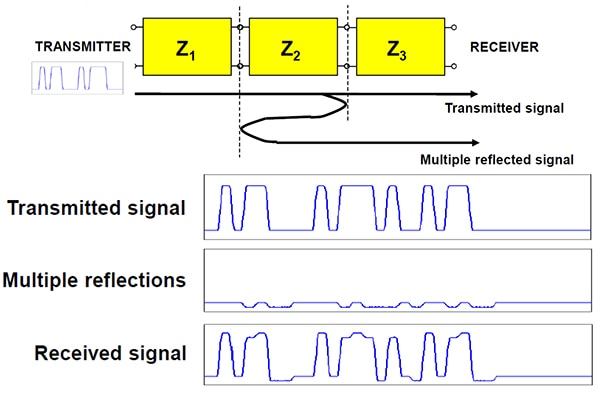

Les réflexions résultent du passage d'un signal à travers une frontière où les milieux ont des impédances non adaptées (Figure 5). À chaque interface, le coefficient de réflexion détermine l'amplitude et la phase de la réflexion. Le signal au niveau du récepteur est la somme du signal transmis et des réflexions retardées.

Figure 5 : Le signal transmis est déformé par la somme des composantes réfléchies avec des temporisations proportionnelles aux temps de propagation du trajet de la réflexion. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 5 : Le signal transmis est déformé par la somme des composantes réfléchies avec des temporisations proportionnelles aux temps de propagation du trajet de la réflexion. (Source de l'image : Amphenol)

La jonction de Z2 et Z3 réfléchit une partie du signal incident vers l'émetteur tandis que la majeure partie de l'énergie incidente continue vers le récepteur. Le signal réfléchi rencontre une désadaptation sur le trajet inverse et est partiellement réfléchi vers le récepteur. Les fronts du signal sont réfléchis avec une polarité qui dépend de l'augmentation ou de la diminution de l'impédance à travers la jonction. La temporisation des réflexions dépend de la distance physique entre les jonctions. Le récepteur voit la somme du signal transmis et de toutes les réflexions.

Notez que le signal reçu présente des niveaux supérieur et inférieur non uniformes en raison de l'addition des réflexions. Si les amplitudes de réflexion sont suffisamment élevées, des erreurs peuvent survenir lors de la lecture des données. L'un des objectifs critiques de l'intégrité des signaux est la réduction des anomalies de réflexion.

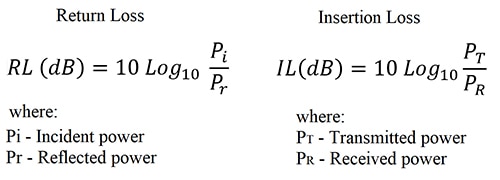

Pertes par réflexion et perte d'insertion

Les lignes de transmission sont caractérisées à la fois dans les domaines fréquentiel et temporel. Les réflexions sont mesurées en tant que pertes par réflexion (RL) en unités de décibels (dB) dans le domaine fréquentiel (Figure 6). La partie de la puissance incidente qui n'atteint pas la charge est caractérisée par la perte d'insertion (IL), également mesurée en dB. Une perte d'insertion plus faible se traduit par une meilleure connexion.

Figure 6 : Les pertes par réflexion mesurent la puissance réfléchie dans le domaine fréquentiel, tandis que la perte d'insertion mesure la puissance reçue au niveau de la charge. (Source de l'image : Art Pini)

Figure 6 : Les pertes par réflexion mesurent la puissance réfléchie dans le domaine fréquentiel, tandis que la perte d'insertion mesure la puissance reçue au niveau de la charge. (Source de l'image : Art Pini)

Le paramètre décrivant la perte d'insertion dans un câble coaxial massif est l'atténuation par unité de longueur spécifiée en dB par pied (dB/ft) ou en dB par mètre (dB/m).

Bruit

Le bruit est un signal indésirable qui apparaît sur une ligne de transmission. Les réflexions peuvent être considérées comme un type de bruit susceptible de corrompre le signal reçu. Le bruit sur une ligne non émettrice peut être reçu comme un faux signal.

Le bruit peut provenir de plusieurs sources, telles que le bruit thermique, le rayonnement externe impactant une ligne de transmission et le bruit provenant d'une autre ligne au sein du même dispositif (diaphonie). L'énergie provenant de ces sources s'ajoute aux signaux sur une ligne de transmission. Le bruit est caractérisé par le rapport signal/bruit (SNR), qui est le rapport entre la puissance du signal et la puissance du bruit sur une ligne de transmission. Plus le rapport signal/bruit est élevé, plus la qualité du signal est bonne.

Diaphonie

La diaphonie est une sous-catégorie de bruit indésirable qui apparaît sur une ligne de transmission en raison d'interactions avec les champs électromagnétiques (EM) des lignes adjacentes sans contact direct. La diaphonie est causée par un couplage capacitif ou inductif ligne-à-ligne entre une ligne porteuse et une ligne réceptrice (Figure 7).

Figure 7 : La diaphonie peut être causée par le couplage capacitif d'une variation de tension ou par le couplage inductif d'une variation de courant entre la ligne de transmission porteuse et la ligne réceptrice. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 7 : La diaphonie peut être causée par le couplage capacitif d'une variation de tension ou par le couplage inductif d'une variation de courant entre la ligne de transmission porteuse et la ligne réceptrice. (Source de l'image : Amphenol)

La diaphonie est identifiée en fonction de l'endroit où la ligne réceptrice perçoit le bruit couplé. La paradiaphonie (NEXT) apparaît du côté émetteur d'une ligne de transmission ou d'un dispositif sous mesures (DUT), tandis que la télédiaphonie (FEXT) apparaît du côté récepteur.

La diaphonie peut être réduite en augmentant la distance entre les lignes de transmission adjacentes, en diminuant la longueur du trajet, en utilisant des lignes différentielles qui annulent le bruit commun aux deux lignes, en gardant les pistes sur les couches adjacentes du circuit imprimé perpendiculaires et en incorporant une mise à la terre intégrale et un blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI).

Résonance

La résonance se produit lorsque le trajet d'un signal est un multiple d'un quart de la longueur d'onde du signal. En de tels points, le signal réfléchi se superpose à l'onde incidente et amplifie ou atténue le signal transmis. Les fréquences correspondant à ces longueurs d'onde sont appelées résonances.

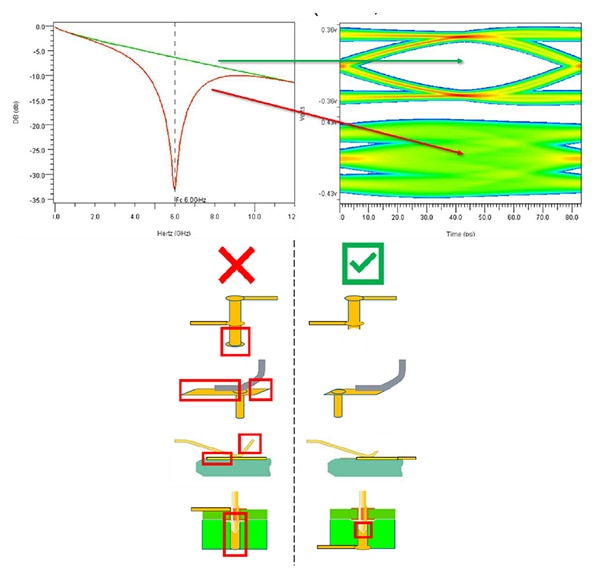

Les résonances peuvent causer du bruit ou déformer les signaux, et sont dues à des longueurs non terminées de lignes de transmission, appelées « stubs », dans le trajet des signaux ou les retours par la terre réels. La Figure 8 montre les effets de résonance dus à divers types de stubs avec deux longueurs différentes sur un canal de 12 gigabits par seconde (Gbps).

Figure 8 : Exemples d'effets de résonance dus à des stubs de lignes de transmission de divers types avec deux longueurs différentes sur un canal de 12 Gbps. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 8 : Exemples d'effets de résonance dus à des stubs de lignes de transmission de divers types avec deux longueurs différentes sur un canal de 12 Gbps. (Source de l'image : Amphenol)

Les stubs mis en évidence avec des cadres rouges ont une longueur de 0,25 pouce (po), résultant en une fréquence de résonance d'environ 6 gigahertz (GHz). Les trois stubs courts sous la case verte cochée ont une longueur de 0,025 po. Leur fréquence de résonance est dix fois plus élevée, soit 60 GHz. Les deux réponses spectrales sont représentées dans le graphique de l'analyseur de spectre en haut à gauche. Le spectre rouge est la réponse du stub de 0,25 po, tandis que le tracé vert est celui du stub de 0,025 po. Le stub de 0,25 po montre une réponse « d'aspiration » centrée à 6 GHz avec une très faible amplitude.

Le diagramme de l'œil dans le coin supérieur droit superpose des séquences de bits multiples de 011, 001, 100 et 110 pour produire une mesure graphique de l'intégrité des signaux. Tant que l'œil reste ouvert, la transmission est réussie. Les fermetures verticales de l'œil sont dues au bruit, aux réflexions et à la diaphonie. Les fermetures horizontales de l'œil sont liées à des problèmes de temporisation comme la gigue. La résonance de 6 GHz entraîne un effondrement de l'œil en raison de la perte d'amplitude du signal.

Intégrité des signaux dans les spécifications pour les composants d'interconnexion

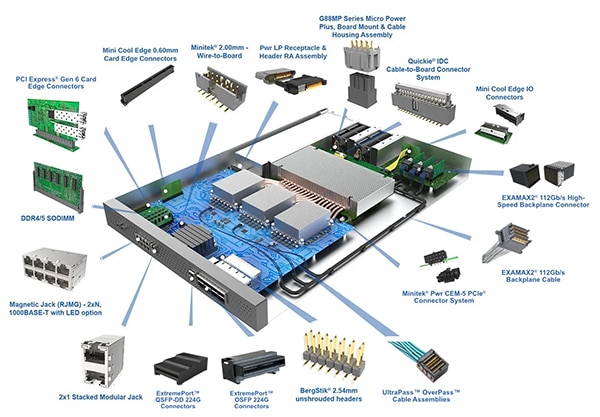

Les composants d'interconnexion prenant en charge les processeurs d'IA dans les data centers incluent des câbles coaxiaux et à paires torsadées, des connecteurs et des circuits imprimés (Figure 9). Ces composants sont généralement spécifiés en termes d'impédance caractéristique et de largeur de bande. Les spécifications d'intégrité des signaux incluent l'atténuation, le facteur de vitesse, les pertes par réflexion, la perte d'insertion et la diaphonie.

Figure 9 : La prise en charge des processeurs d'IA dans les data centers requiert des câbles et des connecteurs haute vitesse pour garantir des communications précises et fiables entre les éléments. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 9 : La prise en charge des processeurs d'IA dans les data centers requiert des câbles et des connecteurs haute vitesse pour garantir des communications précises et fiables entre les éléments. (Source de l'image : Amphenol)

Un exemple de câble coaxial est le câble 50 Ω à faible perte LMR-400-ULTRAFLEX de Times Microwave Systems, conçu pour un fonctionnement en intérieur ou en extérieur à 6 GHz. Son atténuation en fonction de la fréquence est de 0,05 dB/ft à 900 mégahertz (MHz) et passe à 0,13 dB/ft à 5,8 GHz. Sa vitesse de propagation, une spécification utilisée en cas de réflexions, est de 80 % de la vitesse de la lumière (un facteur de vitesse de 0,8). Les pertes par réflexion et de transmission dépendent de la longueur et ne sont pas indiquées dans les spécifications des câbles.

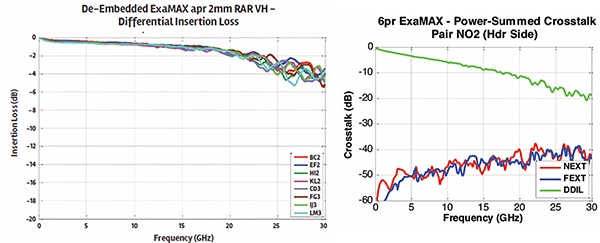

Les composants tels que les connecteurs sont spécifiés un peu différemment. Le connecteur mâle à 112 positions 10128419-101LF d'Amphenol Communications Solutions est destiné à une utilisation de fond de panier. Il est conçu pour le traitement des signaux numériques avec un débit binaire maximum de 25 à 56 Gbps. Ses contacts ont une impédance caractéristique de 92 Ω. En tant que connecteur multiconducteur, ses spécifications de perte d'insertion et de diaphonie sont critiques (Figure 10).

Figure 10 : Spécifications significatives de perte d'insertion et de diaphonie en fonction de la fréquence pour l'embase 10128419-101LF. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 10 : Spécifications significatives de perte d'insertion et de diaphonie en fonction de la fréquence pour l'embase 10128419-101LF. (Source de l'image : Amphenol)

Il s'agit des spécifications d'intégrité des signaux typiques associées aux composants d'interconnexion.

Conclusion

L'intégrité des signaux doit être prise en considération tout au long du processus de conception des systèmes haute vitesse tels que les data centers d'IA. De nombreux facteurs peuvent affecter l'intégrité des signaux, et les concepteurs doivent tous les prendre en compte pour atténuer leurs effets. L'intégrité des signaux peut être maximisée avec une disposition des pistes de circuits imprimés correcte et avec des conducteurs et des connecteurs appropriés.

Avertissement : les opinions, convictions et points de vue exprimés par les divers auteurs et/ou participants au forum sur ce site Web ne reflètent pas nécessairement ceux de DigiKey ni les politiques officielles de la société.