Coefficients de température : amis ou ennemis ?

Tous les ingénieurs impliqués dans les détails des circuits analogiques, et ceux qui font des analyses de haut niveau des performances système, sont conscients des effets des différents coefficients de température des paramètres des composants critiques. Le coefficient de dilatation thermique (CTE) et le coefficient de température de résistance (TCR) font partie des coefficients les plus importants.

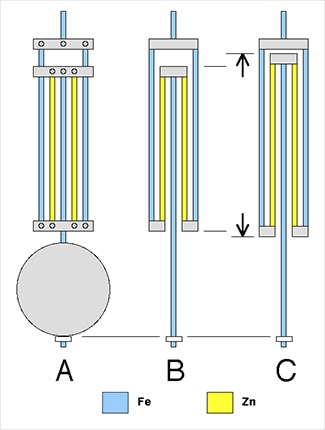

Figure 1 : Dans le « pendule gridiron », les différences de CTE entre les tiges de deux métaux sont utilisées dans une configuration où les tiges glissent l'une contre l'autre et annulent ainsi la plupart des changements de longueur du pendule. A est le schéma extérieur, B montre les longueurs des tiges à température normale et C les montre à des températures plus élevées. (Source de l'image : Wikipédia)

Figure 1 : Dans le « pendule gridiron », les différences de CTE entre les tiges de deux métaux sont utilisées dans une configuration où les tiges glissent l'une contre l'autre et annulent ainsi la plupart des changements de longueur du pendule. A est le schéma extérieur, B montre les longueurs des tiges à température normale et C les montre à des températures plus élevées. (Source de l'image : Wikipédia)

Ces changements induits par la température sont inévitables, car ils découlent des lois fondamentales de la physique et de la science des matériaux. Bien que le CTE et le TCR soient généralement faibles, ils peuvent tout de même avoir un impact significatif sur les conceptions haute précision ou haute fréquence. Les concepteurs font face à ces changements de spécifications en utilisant des matériaux et des composants qui présentent le CTE ou le TCR le plus bas possible, ou grâce à des topologies intelligentes qui annulent en grande partie ces changements et réduisent donc leur impact.

Les ingénieurs, les scientifiques et les mécaniciens connaissent le CTE et ce qu'il implique depuis des siècles. John Harrison, l'inventeur de l'horloge à pendule primée d'une précision exceptionnelle (au milieu des années 1700), a identifié le CTE comme étant une source d'erreur modifiant la longueur du pendule qui était le fondement de l'oscillateur lié à la période d'horloge. Même si le CTE des métaux est faible et passe inaperçu dans la vie normale, il constituait une source d'erreur significative pour les horloges de navigation qu'il créait.

Pour rectifier cette erreur, il a utilisé un pendule gridiron (également appelé « banjo ») avec deux métaux différents, comme le zinc et le fer, dans une configuration en cadre (Figure 1). Lors des changements de température, les tiges coulissent l'une contre l'autre, annulant ainsi en grande partie l'effet du CTE.

Un autre effet du CTE qui pose problème n'est pas le changement dimensionnel, mais la différence de dimensions qui peut se produire lorsque deux matériaux se rejoignent. Dans les cas extrêmes, le joint peut se fissurer sous l'effet de la contrainte provoquée par ces changements. Même lorsqu'il n'y a pas de rupture brute immédiate, des cycles thermiques répétés peuvent affaiblir un joint et faire apparaître des fissures microscopiques qui peuvent à terme entraîner une défaillance. Dans de nombreux cas, l'adaptation des CTE est aussi importante que leurs valeurs réelles.

Impact du TCR : au-delà des dimensions physiques

Pour l'électronique de précision lors de l'interface avec des capteurs, le TCR entraîne des erreurs dues à des décalages de facteurs tels que la valeur des résistances de réglage du gain ou les courants de polarisation et les décalages. Comme pour le pendule, la conception intelligente l'emporte. Dans ce cas, des résistances couplées sur un substrat commun avec un TCR presque identique sont utilisées dans un circuit différentiel, ce qui permet aux dérives de TCR de se neutraliser mutuellement.

Cependant, il arrive souvent que ce genre de configuration ne soit pas réalisable. Un examen plus approfondi de la science fondamentale des matériaux est alors nécessaire. Par exemple, une résistance standard, comme une résistance d'excursion haute, a un TCR d'environ 1000 parties par million (ppm)/°C. Si cette résistance est utilisée comme résistance shunt de détection du courant, l'auto-échauffement dû aux effets I2R inévitables entraîne alors de grandes variations dans la valeur de résistance. Cela provoque à son tour des erreurs dans la mesure du courant qui est basée sur la relation simple I = V/R.

Parmi les solutions à ce problème potentiel, on peut utiliser une résistance physiquement plus grande avec une masse thermique plus importante pour réduire l'effet du TCR ou même mesurer la température de la résistance pour développer un facteur de correction. Cependant, ces solutions sont coûteuses en termes de coût des composants directs, d'espace carte et de complexité. Au lieu de cela, les fabricants ont conçu des résistances de détection du courant spécialisées, basées sur des matériaux et des techniques de fabrication uniques (souvent propriétaires) afin de créer des résistances avec un TCR extrêmement faible.

Par exemple, la résistance LVR03R0100FE70 de Vishay Dale présente un TCR de seulement ±50 ppm/°C pour des valeurs de 0,1 ohm (Ω) à 0,2 Ω. Cela représente une valeur inférieure de plus d'un ordre de grandeur par rapport au TCR d'une résistance de base, et des résistances de détection de courant spécialisées sont disponibles avec des TCR de seulement quelques ppm/°C pour les applications haute précision.

Transformer les lacunes en avantages

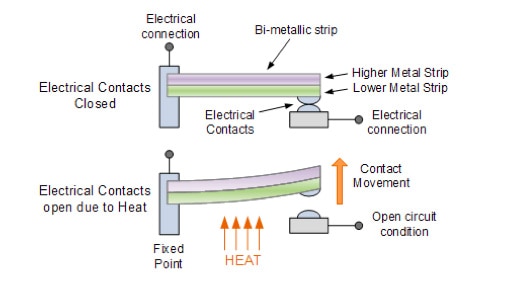

L'innovation consiste souvent à transformer un inconvénient en un attribut utile. Il y a plusieurs dizaines d'années, des ingénieurs ont utilisé les différences de CTE de différents métaux pour construire l'interrupteur bimétallique commandé en température, une simple bande avec des contacts (Figure 2). Lorsque la bande se courbe ou se tend en raison des changements de température, le contact à l'extrémité établit et interrompt le contact avec un contact fixe correspondant. Cette conception était utilisée dans certains thermostats et servait de dispositif de coupure en cas de surintensité lorsqu'elle était associée à du fil de résistance.

Figure 2 : Une bande bimétallique agit comme un interrupteur électrique marche/arrêt commandé par la température, à la fois simple et efficace. (Source de l'image : Chegg Inc.)

Figure 2 : Une bande bimétallique agit comme un interrupteur électrique marche/arrêt commandé par la température, à la fois simple et efficace. (Source de l'image : Chegg Inc.)

Dans une conception de thermostat largement utilisée, la bande bimétallique est enroulée en spirale et un interrupteur à mercure scellé est fixé à l'extrémité (Figure 3). Cela permet d'éliminer le rebondissement des contacts, les étincelles, la corrosion et l'usure au fil du temps et des cycles de marche/arrêt. Des millions de thermostats basés sur cette approche simple et efficace ont été produits pour un usage domestique, le thermostat classique de Honeywell étant le meilleur représentant. Ne doutez pas de la fiabilité de sa conception entièrement mécanique, car il a largement fait ses preuves sur le terrain et fonctionne sans problème pendant 30 ans, 40 ans, voire plus.

Figure 3 : En enroulant une bande bimétallique en spirale et en utilisant un interrupteur à mercure scellé (flèche) à l'extrémité plutôt que des contacts exposés, cette conception de thermostat s'avère être une unité fiable et peu coûteuse pour une utilisation grand public. (Source de l'image : Parallax Forum Inc)

Figure 3 : En enroulant une bande bimétallique en spirale et en utilisant un interrupteur à mercure scellé (flèche) à l'extrémité plutôt que des contacts exposés, cette conception de thermostat s'avère être une unité fiable et peu coûteuse pour une utilisation grand public. (Source de l'image : Parallax Forum Inc)

Les concepteurs ont également tiré parti du TCR, normalement considéré comme une caractéristique néfaste, pour créer des composants utiles. Les thermistances sont des capteurs de température résistifs qui dépendent de TCR élevés et de la capacité à produire des matériaux ayant une résistance nominale et des valeurs TCR constantes. Par exemple, le TMP6131DECR de Texas Instruments est un dispositif passif au silicium à deux bornes avec un coefficient de température positif (CTP) et un TCR très élevé de 6400 ppm/°C à 25°C. Sa résistance augmente considérablement avec la hausse de la température. On remarque également la légère non-linéarité de la réponse, due en grande partie au fait que le TCR dépend de la température (Figure 4). La plupart des thermistances présentent une non-linéarité beaucoup plus élevée que ce dispositif.

Figure 4 : La courbe de résistance par rapport à la température pour le TMP6131DECR montre à la fois sa haute sensibilité et sa légère non-linéarité. (Source de l'image : Texas Instruments)

Figure 4 : La courbe de résistance par rapport à la température pour le TMP6131DECR montre à la fois sa haute sensibilité et sa légère non-linéarité. (Source de l'image : Texas Instruments)

La loi bien connue de la diode idéale a également des implications majeures liées à la température, car elle définit la relation entre différents paramètres de la diode (Figure 5). La température peut être à l'origine de nombreux problèmes dans la conception des circuits, mais elle est également utilisée comme base pour un capteur de température à semi-conducteurs.

Figure 5 : L'équation de la diode idéale définit les conséquences des valeurs des paramètres clés sur le flux de courant d'une diode saturée. (Source de l'image : PV Education)

Figure 5 : L'équation de la diode idéale définit les conséquences des valeurs des paramètres clés sur le flux de courant d'une diode saturée. (Source de l'image : PV Education)

Par exemple, le TMP36GT9 d'Analog Devices est un capteur de température à sortie analogique facile à utiliser, en boîtier TO-92 à trois bornes (Figure 6). Il est constitué d'une source de courant avec une sortie de courant qui entretient une relation linéaire avec la température absolue (K). Le circuit intégré est doté d'un tampon interne qui convertit le courant en une tension, ce qui génère une sortie de 10 millivolts/°C de -40°C à 125°C.

Figure 6 : Simple à utiliser et précis, le capteur de température à trois bornes TMP36GT9 d'Analog Devices produit une sortie analogique de 10 mV/°C clairement définie. (Source de l'image : Analog Devices)

Figure 6 : Simple à utiliser et précis, le capteur de température à trois bornes TMP36GT9 d'Analog Devices produit une sortie analogique de 10 mV/°C clairement définie. (Source de l'image : Analog Devices)

Au-delà des coefficients CTE et TCR

Même la modeste carte à circuit imprimé, souvent négligée, présente des considérations liées à la température. Le stratifié FR4 très largement utilisé affiche des valeurs CTE de 14, 12 et 7 ppm/°C sur ses axes x, y et z, respectivement. Ces valeurs sont très faibles, mais peuvent être trop élevées lorsque la carte est un élément de circuit comme c'est le cas dans de nombreuses conceptions RF. De ce fait, il existe des matériaux de carte avec des CTE qui sont environ 20 à 30 % plus faibles.

Bien que le CTE soit la manifestation la plus évidente des changements provoqués par la température au niveau de la carte à circuit imprimé, les performances liées à la température d'autres paramètres sont également à prendre en compte dans le spectre multi-gigahertz (GHz). Prenons par exemple le paramètre fondamental de la constante diélectrique εr (parfois appelée Dk et étroitement lié à la permittivité relative). Cet indicateur définit le rapport entre la capacité d'un condensateur rempli d'un matériau donné et la capacité d'un condensateur identique dans un vide sans le matériau diélectrique.

Dans de nombreuses conceptions RF à plus haute fréquence, la carte à circuit imprimé est utilisée comme élément de circuit capacitif, formant les filtres LC, les lignes de transmission à microruban, etc. Comme il s'agit certainement d'un élément parasite inévitable, la valeur nominale de εr est critique, tout comme sa stabilité en température. En raison des variations de l'absorption d'humidité et des dimensions dues aux changements de température, le stratifié FR4 courant n'a qu'une stabilité modérée (sans surprise, la résine phénolique moins chère est pire).

Pour résoudre ce problème, les fournisseurs de matériaux de circuit imprimé ont développé des stratifiés avec des spécifications εr plus cohérentes (Figure 7). Le graphique compare deux de leurs stratifiés à base de PTFE (téflon) remplis de céramique avec une carte en PTFE seulement.

Figure 7 : Ce graphique de la constante diélectrique εr pour trois stratifiés avancés non-FR4 montre la variation de ce paramètre en fonction de la température, un effet qui a des implications majeures dans les conceptions multi-GHz. (Source de l'image : Rogers Corp.)

Figure 7 : Ce graphique de la constante diélectrique εr pour trois stratifiés avancés non-FR4 montre la variation de ce paramètre en fonction de la température, un effet qui a des implications majeures dans les conceptions multi-GHz. (Source de l'image : Rogers Corp.)

La version RO3003 montre très peu de changement εr de -50°C à +150°C, tandis que la carte en PTFE pur (matériau connu pour ses excellentes propriétés diélectriques, notamment son faible courant de fuite) présente une variation significative et non linéaire. Le stratifié RO3035 n'est pas aussi bon que le RO3003, mais est bien meilleur que le matériau PTFE.

Conclusion

Les coefficients de température ont toujours été une préoccupation pour les conceptions, des circuits d'entrée analogiques de précision aux oscillateurs RF (pensez par exemple à un oscillateur à quartz stabilisé dans une enceinte thermostatée). Les concepteurs se répartissent en deux groupes : ceux qui peuvent élaborer des techniques pour s'adapter aux effets néfastes des changements de température, les réduire ou les annuler, et ceux qui trouvent des moyens innovants de tirer parti de ces changements.

En ce qui concerne la température et son impact, il y a deux réponses évidentes et directes à la question simple « Coefficients de température : amis ou ennemis ? » : « les deux » et « ça dépend ».

Lectures recommandées :

Principes de base de la mesure du courant : 1re partie – Résistances de détection du courant

Détecter la température avec précision avec des thermistances

Créer rapidement un circuit de détection de température précis basé sur une thermistance

Fabrication d'une carte à circuit imprimé

Câbles Flyover™ : incontournables, mais pas si simples

Cartes à circuit imprimé : tellement de responsabilités, si peu de respect

Références :

1 – Dava Sobel, « Longitude »

2 – Wikipédia, « Gridiron pendulum »

3 – Georgia State University Hyperphysics, « Resistivity and Temperature Coefficient at 20 C »

4 – Cirris Systems, « Temperature Coefficient of Copper »

5 – Wikipédia, « FR-4 »

6 – Rogers Corp., « RO3035™ Laminates »

7 – Sierra Circuits, « PCB Substrates: Knowing Your Dielectric Material's Properties »

8 – Fineline Ltd, « Teflon & FR4 »

9 – Nanotech Elektronik, « Materials for printed circuit boards »

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum