Comprendre les nuances de la fiche technique d'une antenne IoT

Lors de la conception d'un produit sans fil pour l'Internet des objets (IoT), il est important de bien comprendre les antennes et leur rôle en tant que seule et unique interface entre le produit et le monde extérieur. En faisant le mauvais choix d'antenne, le produit final communiquera peut-être, mais ses performances seront tellement compromises que les utilisateurs arrêteront probablement de l'utiliser pour se tourner vers une autre solution.

Le problème pour de nombreux concepteurs, c'est qu'il semble y avoir d'innombrables solutions d'antennes, ce qui rend le processus de sélection assez intimidant. Alors comment choisir la meilleure option d'antenne pour votre conception ?

Certaines décisions sont plus faciles à prendre que d'autres. Commencez par chercher une antenne optimisée pour la bande de fonctionnement de votre conception. Par exemple, si le produit utilise une connectivité LoRa et cible le marché américain, l'antenne doit être optimisée pour fonctionner dans la bande de 902 à 928 mégahertz (MHz). Si le dispositif prend en charge le Wi-Fi double bande, l'antenne doit être optimisée pour fonctionner dans les bandes RF 2,4 gigahertz (GHz) et 5 GHz.

Réfléchissez ensuite au format du produit final. Par exemple, si un capteur compatible Bluetooth Low Energy (LE) doit être très compact, l'antenne monopuce 2,4 GHz à montage en surface ST0147-00-011-A d'Amphenol peut être une bonne option. Elle mesure tout juste 3,05 millimètres (mm) x 1,6 mm x 0,55 mm et se monte directement sur la carte à circuit imprimé du dispositif. Un point d'accès Wi-Fi est un exemple de dispositif beaucoup plus grand. Il offre beaucoup d'espace pour l'antenne tout en répondant aux besoins liés à une bonne portée et à un débit élevé. Dans ce cas, l'antenne fouet externe ST0226-30-002-A d'Amphenol (Figure 1) est une bonne option.

Figure 1 : L'antenne fouet externe ST0226-30-002-A convient aux applications comme les points d'accès Wi-Fi double bande. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 1 : L'antenne fouet externe ST0226-30-002-A convient aux applications comme les points d'accès Wi-Fi double bande. (Source de l'image : Amphenol)

Après les bandes de fonctionnement et les formats, les choses se compliquent un peu. La sélection d'une antenne qui répond aux spécifications liées à la consommation énergétique, à la fiabilité, à la portée et au débit nécessite une compréhension raisonnable de la fiche technique.

Éléments cachés

Prenons l'exemple d'une fiche technique typique, comme celle de l'antenne ST0224-10-401-A d'Amphenol (Figure 2). Il s'agit d'une antenne RF à piste Wi-Fi qui convient aux applications de compteur intelligent et d'IoT industriel (IIoT), et qui peut être montée en interne. La fiche technique inclut des informations concernant le diagramme de rayonnement du dispositif, le transfert de puissance maximum, la réponse en fréquence, le gain et le rendement. Étudions la signification de chacun de ces paramètres.

Figure 2 : L'antenne RF à piste Wi-Fi ST0224-10-401-A peut être montée en interne et convient aux applications de compteur intelligent et d'IIoT. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 2 : L'antenne RF à piste Wi-Fi ST0224-10-401-A peut être montée en interne et convient aux applications de compteur intelligent et d'IIoT. (Source de l'image : Amphenol)

Diagramme de rayonnement : cela définit graphiquement la manière dont l'antenne rayonne (ou absorbe) l'énergie radiofréquence (RF) dans un espace 3D. La fiche technique montre typiquement deux ou trois coupes tirées du diagramme de rayonnement 3D, l'une montrant le rayonnement de crête dans le plan XY et l'autre montrant le rayonnement de crête dans le plan ZY (et/ou ZX) (Figure 3). Les diagrammes de plan sont souvent appelés « azimut » (plan XY) et « élévation » (orthogonal au plan XY, par exemple, dans le plan ZY) lorsque l'antenne est montée comme elle est destinée à être utilisée dans le produit final.

Figure 3 : Diagrammes de rayonnement de crête pour une antenne à piste Wi-Fi dans le plan XY (à gauche) et le plan ZY (à droite). (Source de l'image : Amphenol)

Figure 3 : Diagrammes de rayonnement de crête pour une antenne à piste Wi-Fi dans le plan XY (à gauche) et le plan ZY (à droite). (Source de l'image : Amphenol)

Une antenne omnidirectionnelle, comme une antenne dipôle, rayonne ou reçoit de l'énergie radioélectrique de manière relativement égale dans toutes les directions. Cela convient à de nombreuses applications IoT, car les développeurs ont souvent besoin de garantir la connectivité entre les dispositifs dans n'importe quel sens les uns par rapport aux autres. La fiche technique de l'antenne ST0224-10-401-A d'Amphenol montre qu'il s'agit d'un dispositif omnidirectionnel.

L'inconvénient d'une antenne omnidirectionnelle est que l'énergie de transmission est dissipée sur la surface d'une sphère qui s'étend, ce qui atténue la force du signal de manière exponentielle et a des conséquences sur la portée. À l'inverse, les antennes directionnelles utilisent une technique comme la formation de faisceau pour concentrer l'énergie radioélectrique dans une direction spécifique, ce qui renforce la portée.

Transfert de puissance maximum : cela se produit lorsque l'impédance de la ligne de transmission (Z0) équivaut à celle de l'antenne (Za). Même avec des circuits d'adaptation d'impédance bien conçus, une partie de la puissance est typiquement réfléchie par l'antenne et renvoyée le long de la ligne de transmission. Le rapport d'ondes stationnaires en tension (ROS) est une mesure courante qui évalue le degré d'adaptation des impédances Z0 et Za. Un ROS de 1 indique qu'il n'y a aucune perte due à une désadaptation d'impédance, tandis que les ROS plus élevés indiquent des pertes croissantes.

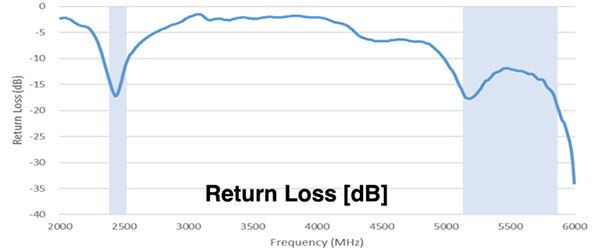

Par exemple, un ROS de 3,0 indique qu'environ 75 % de la puissance parviennent à l'antenne. Le rapport de puissance de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente est désigné sous le nom de « pertes par réflexion ». Cela indique la réduction en décibels (dB) de la puissance de l'onde réfléchie en dessous de la puissance de l'onde incidente. Un ROS inférieur à 1,5 (pertes par réflexion ≈ 14 dB) constitue une adaptation satisfaisante. L'antenne ST0224-10-401-A-10 d'Amphenol présente des pertes par réflexion de -10 dB dans le cas d'un fonctionnement dans les bandes de fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz.

Étant donné que les pertes par réflexion dépendent également de la radiofréquence, le développeur doit vérifier la réponse en fréquence de l'antenne afin de s'assurer que les pertes par réflexion soient réduites dans la bande de fonctionnement prévue (Figure 4).

Figure 4 : Les pertes par réflexion dépendent de la fréquence. Le développeur doit veiller à ce que l'antenne présente le minimum de pertes par réflexion à la fréquence de fonctionnement prévue. (Source de l'image : Amphenol)

Figure 4 : Les pertes par réflexion dépendent de la fréquence. Le développeur doit veiller à ce que l'antenne présente le minimum de pertes par réflexion à la fréquence de fonctionnement prévue. (Source de l'image : Amphenol)

Gain et rendement : le gain décrit la puissance transmise dans la direction du rayonnement de crête et est généralement indiqué en dB par rapport à une antenne isotrope (dBi). Le gain est lié à la directivité et au rendement de l'antenne. La directivité mesure la nature directionnelle du diagramme de rayonnement de l'antenne. Par exemple, une antenne parfaitement omnidirectionnelle présente une directionnalité et une directivité de 1 (ou 0 dB). La directivité est généralement mentionnée en tant que valeur de crête d'après le diagramme de rayonnement (Dmax). Le gain est plus fréquemment mentionné que la directivité dans la fiche des spécifications d'une antenne, car il prend en compte la désadaptation du ROS et les pertes d'énergie.

Le rendement (η) correspond au rapport entre la puissance rayonnée totale (TRP ou Prad) et la puissance d'entrée (Pin). La puissance rayonnée totale est calculée en intégrant la puissance émise dans l'ensemble du diagramme de rayonnement. Pour calculer le rendement η, utilisez la formule η = (Prad/Pin) * 100 %. Le gain de crête de l'antenne est alors : Gainmax = η * Dmax.

Une antenne de transmission avec un gain de 3 dB rayonnera deux fois plus de puissance qu'une antenne isotrope sans perte avec la même puissance d'entrée. Une antenne sans perte est une antenne qui présente un rendement de 0 dB (ou 100 %). De la même manière, une antenne de réception avec un gain de crête de 3 dB recevrait deux fois plus de puissance qu'une antenne isotrope sans perte. Pour notre exemple d'Amphenol, le gain de crête est de 2,1 dBi dans la bande 2,4 GHz et de 3,1 dans la bande 5 GHz.

Un gain élevé n'est pas toujours une bonne chose. Si le sens du signal entrant est inconnu, il vaut mieux avoir une antenne à faible gain (faible directivité) pour garantir une réponse satisfaisante aux signaux provenant de toutes les directions. L'antenne d'un smartphone est un bon exemple. Il doit s'agir d'une antenne à faible gain, car les signaux entrants et sortants en provenance et à destination de la station de base cellulaire la plus proche entrent et sortent dans un sens arbitraire.

Conclusion

L'antenne est un composant essentiel dans un produit IoT. Un mauvais choix peut considérablement compromettre les performances du dispositif sans fil. Certaines étapes du processus de sélection sont simples, comme l'adaptation de l'antenne à la fréquence de fonctionnement et la sélection d'une antenne adaptée à l'espace disponible. La clé pour choisir la bonne antenne est de comprendre les termes utilisés dans la fiche technique, et de faire particulièrement attention au diagramme de rayonnement, au transfert de puissance maximum, à la réponse en fréquence et au gain.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum