Quand l'ingénierie électrique sera-t-elle enfin respectée ?

Les ingénieurs électriciens sont généralement respectés par le public, mais il me semble que certains « types » d'ingénieurs électriciens sont plus respectés que d'autres. Les concepteurs de systèmes basse consommation reçoivent les félicitations des évaluateurs : « Pouvez-vous le croire ? Ils ont fabriqué un dispositif qui fonctionne pendant des semaines avec une pile minuscule ! Il en va de même pour les ingénieurs qui font presque tout leur travail assis devant un clavier : « Vous voyez cette enfant, elle est codeuse, alors elle est prête pour la vie ! »

Bien que j'aie un parti pris en faveur des ingénieurs en matériel (circuits), je reconnais qu'un projet nécessite généralement un large éventail de compétences techniques. Je suis donc d'accord pour donner à ces ingénieurs du clavier et de la micropuissance la juste reconnaissance qui leur revient.

Néanmoins, il semble exister une catégorie d'ingénieurs électriciens encore peu visible qui n'attire que peu d'attention et n'est pas reconnue pour les défis auxquels elle fait face : ceux qui travaillent dans des régimes de puissance plus élevés, supérieurs à plusieurs centaines de volts et ampères et à des dizaines de kilowatts. Certains diront que c'est parce que ces applications sont éloignées du public, mais ce n'est pas du tout le cas. Ces applications à puissance plus élevée ne se limitent pas à celles qui sont relativement éloignées des consommateurs, telles que les installations industrielles ou même les lignes caténaires de 25 kV pour les trains électrifiés.

Considérons le véhicule électrique auquel de nombreux consommateurs ont été exposés directement ou au moins indirectement. Les batteries des véhicules électriques ont une capacité énergétique allant d'environ 25 kWh à plus de 70 kWh. Elles peuvent fournir une tension de 300 V à 400 V à environ 1000 A (ces ensembles de moteurs de traction peuvent fournir jusqu'à 300 chevaux ou plus). N'importe lequel de ces chiffres (capacité énergétique, tension, courant) signifie que le bloc d'alimentation, la conversion, la gestion et la distribution des véhicules électriques constituent des problèmes assez sérieux en matière de conception, de test et de maintenance.

La différence entre ces environnements de conception n'est pas simplement une question de chiffres bruts ou d'échelle numérique. Au lieu de cela, il faut une mentalité et une approche totalement différentes pour tout faire dans le monde de la haute puissance. Dans une conception basse consommation, tenter une action temporaire, comme déplacer et souder un fil ou effectuer un test rapide et impromptu pour vérifier une idée, n'est pas grave. Mais lorsque vous faites face à des niveaux de puissance plus élevés, chaque action doit être planifiée, simulée, évaluée, estimée et vérifiée avant toute chose. Vous devez gérer ici une quantité importante d'énergie stockée de manière dense.

Il y a aussi la question des tests. Chaque aspect de la détermination de ce que fait le système et de l'impact de tout changement doit faire l'objet d'un plan et d'un schéma de test soigneusement élaborés. Il n'y a pas d'écrêtage rapide de certaines sorties du voltmètre numérique (DVM) vers les points d'intérêt. Même une exigence de routine telle que la mesure du courant via un shunt en ligne requiert une attention particulière des composants, du circuit d'interface, de l'isolation galvanique dans de nombreux cas, et même de la mise en œuvre des connexions physiques.

Considérez ce scénario : vous prévoyez d'utiliser une résistance shunt pour mesurer le courant dans un conducteur à fort courant. Bien qu'il s'agisse d'une technique bien connue, vous envisagez des centaines d'ampères dans un véhicule électrique. Vous devez donc réduire au maximum la valeur de la résistance shunt afin de réduire à la fois la chute de tension induite par le courant IR et la dissipation thermique I2R de la résistance de détection.

Heureusement, il existe des shunts standard disponibles avec des valeurs de résistance extrêmement faibles. Par exemple, la gamme WSBS8518 de Vishay Dale présente des caractéristiques standard de 100 µΩ, 500 µΩ et 1000 µΩ (c'est-à-dire seulement 0,1 mΩ, 0,5 mΩ et 1,0 mΩ) (Figure 1). Le shunt, une « sangle » en métal d'apparence banale mesurant environ 85 mm de long x 18 mm de large, est constitué d'un solide alliage nickel-chrome métallique avec un coefficient de température de résistance (TCR) de seulement ±10 ppm/°C.

Figure 1 : Cette résistance shunt dans la plage microohm (µΩ) peut sembler simple comparée à d'autres composants électroniques, mais c'est une pièce soigneusement conçue et fabriquée dans un solide alliage nickel-chrome métallique, avec des contacts Kelvin et des coefficients de température extrêmement faibles. (Source de l'image : Vishay/Dale)

Figure 1 : Cette résistance shunt dans la plage microohm (µΩ) peut sembler simple comparée à d'autres composants électroniques, mais c'est une pièce soigneusement conçue et fabriquée dans un solide alliage nickel-chrome métallique, avec des contacts Kelvin et des coefficients de température extrêmement faibles. (Source de l'image : Vishay/Dale)

Mais comment connectez-vous physiquement cette résistance aux lignes de charge ? Après tout, même quelques milliohms (mΩ) de résistance de contact entraînent une dissipation de puissance et une chute de tension, de sorte que l'assemblage des connexions shunt constitue donc un autre problème de conception. En outre, vous devez toujours connecter les câbles de détection de tension ; heureusement, ce shunt a des contacts Kelvin intégrés pour rendre cette tâche un peu plus facile ; beaucoup de shunts n'en ont pas.

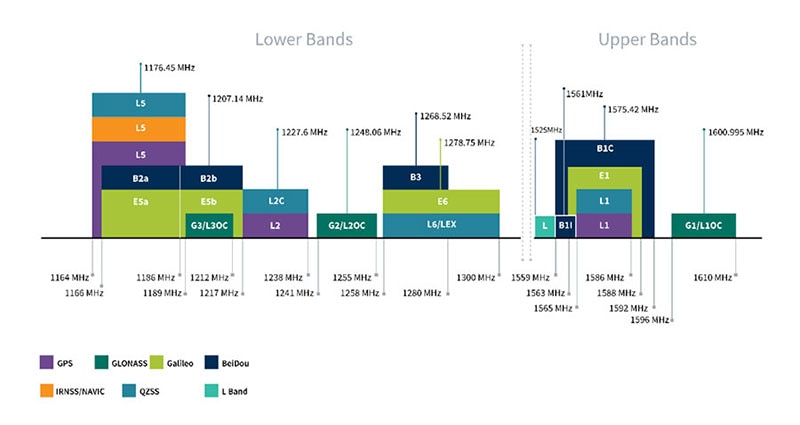

Ce ne sont pas tous les « ingénieurs en énergie » qui sont peu respectés ; je pense que ce sont surtout les ingénieurs en énergie électrique qui sont confrontés à ce problème. Avec tout l'intérêt suscité par le 50e anniversaire de l'alunissage d'Apollo, il était plus qu'étonnant de voir la poussée de décollage développée par les cinq moteurs-fusées F-1 qui propulsaient le premier étage du véhicule de décollage Saturn (Figure 2).

Figure 2 : Il existe une puissance moins visible et une puissance très visible ; le lanceur Saturn V avec ses cinq moteurs F-1 appartient définitivement à cette dernière catégorie. (Source de l'image : NASA)

Figure 2 : Il existe une puissance moins visible et une puissance très visible ; le lanceur Saturn V avec ses cinq moteurs F-1 appartient définitivement à cette dernière catégorie. (Source de l'image : NASA)

Les chiffres disent tout, mais ils sont difficiles à comprendre : le premier étage de Saturn V transportait 770 000 litres de kérosène et 1,2 million de litres d'oxygène liquide. Chaque pompe à carburant F-1 était entraînée par une turbine de 55 000 chevaux pour délivrer environ un peu moins de 60 000 litres de kérosène par minute, tandis que la pompe à oxydant fournissait 94 000 litres d'oxygène liquide par minute ; chaque turbopompe devait également résister aux gaz d'entrée à 820°C (1500°F) et à l'oxygène liquide à -18°C (-300°F). Au décollage, les cinq moteurs ont produit 7,5 millions de livres de poussée.

Il suffit de penser au matériel de montage requis pour maintenir les moteurs F-1 en place sur le banc d'essai ou aux supports permettant de maintenir le Saturn sur la plateforme après l'allumage, pendant que les moteurs-fusées atteignent leur pleine puissance. Non seulement devaient-ils retenir les millions de livres de poussée, mais ils devaient également les libérer de manière lente et constante en dépit de l'environnement d'échappement (et comment testez-vous cela ?).

Je pense que la puissance très visible d'une fusée, que le lancement soit réussi ou non, donne aux ingénieurs qui y ont travaillé le respect qu'ils méritent. Mais parce que l'énergie électrique est moins visible, les ingénieurs électriciens n'ont pas la même considération. La longue traînée d'échappement d'une fusée rend tout cela incroyablement réel, alors que les électrons d'une batterie sont silencieux en fonctionnement normal et semblent donc être « moins intéressants ».

Les ingénieurs électriciens qui gèrent ces niveaux de puissance plus élevés obtiendront-ils plus de respect à l'avenir ? Il est évident que je ne le sais pas. Mais ce serait bien, car les applications grand public telles que les véhicules électriques, l'énergie solaire et un réseau électrique plus intelligent nécessiteront cette expertise en kilowatt et en mégawatt.

Références :

1 – Roger E. Bilstein, « Stages to Saturn: A Technological History of the Apollo/Saturn Launch Vehicles » (fichier de 168 Mo téléchargeable gratuitement ici ; téléchargement gratuit chapitre par chapitre ici)

2 – Charles Murray et Catherine Bly Cox, « Apollo: The Race to the Moon »

3 – Wikipedia, « Rocketdyne F-1 »

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum