Künstliche Intelligenz in Energiemanagementsystemen: Wie lautet Plan B?

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-10-17

Künstliche Intelligenz (KI) ist inzwischen eine zu erwägende Option, wenn es um Leistungssteuerungssysteme für Anwendungen zum Energiemanagement wie Anlagen zur Energieerzeugung auf Basis von Windkraft und Sonnenenergie geht.

Mancher Entwickler mag diese Steuermethode für akzeptabel und effizient halten, aber die Entwickler, die für geschäftskritische Anwendungen entwickeln, sind möglicherweise noch nicht bereit, ihr Design und die Sicherheit ihrer Benutzer komplett in die Hände einer künstlichen Intelligenz zu legen. Für diese Anwendungen benötigt man eine oder mehrere Redundanz- und Sicherheitsebenen.

In diesem Artikel werden drei Beispiele vorgestellt, die die Verwendung von KI in Energiemanagementsystemen veranschaulichen. Dann werden drei Arten der Absicherung für den Fall des Ausfalls der KI-Funktion beschrieben und gezeigt, wie sich diese „Plan B“-Alternativen mit Lösungen von Texas Instruments, der Monnit Corporation, EPC und Intersil implementieren lassen.

Die Rolle der KI in elektrischen Systemen

Der Einsatz von KI-Techniken begann mit dem Übergang zu ICs zur digitalen Leistungssteuerung von Texas Instruments gegen Ende der 90er Jahre. Man könnte auch sagen, dass ICs zur digitalen Leistungssteuerung auftauchten, als Entwickler vor vielen Jahren damit begannen, DSPs in ihren Stromversorgungsarchitekturen zu verwenden. Das war eigentlich der Beginn dessen, was heute als digitale Leistungssteuerung gilt – und gleichzeitig die Geburtsstunde einer frühen Form der KI. Viele Schaltkreisentwickler setzen heute gern auf IC-Lösungen zur digitale Leistungssteuerung, bei denen der PMBus in den IC ihrer Architekturen integriert ist. Ein Beispiel dafür ist der präzise digitale Leistungsmonitor ISL28023-25 von Intersil.

Ursprünglich lehnten Entwickler dieser Systeme die Verwendung von digitaler Leistungssteuerung ab. Mittlerweile ist sie aber weithin akzeptiert. KI ist der nächste große Schritt, und auf der APEC 2019 waren einige frühe Anfänge von KI im Energiemanagement zu sehen. Diese Technologie ist jedoch so neu, dass Entwickler darauf achten müssen, dass KI nicht auf einer zu frühen Entwicklungsstufe in ihre Energiemanagementsysteme einsickert. Dennoch ist der Einsatz von KI in Stromversorgungssystemen unumgänglich, und die Entwickler müssen darauf vorbereitet sein. Es steht zu befürchten, dass ein Stromversorgungssystem eines Tages die Arbeit verweigert und wie in „Odyssee im Weltraum“ antwortet: „Es tut mir Leid, Dave, aber das kann ich nicht tun.“ Dann braucht es einen Plan B.

Für Plan B müssen Entwickler ihre Systeme redundant auslegen oder – besser noch – ein todsicheres alternatives System vorsehen, das die Funktion einer nicht wie geplant funktionierenden KI übernehmen kann, damit ein aufgabenkritisches System weiterlaufen kann.

KI im Smart Grid und in EE-Systemen1

Der Einsatz von Expertensystemen, Fuzzy-Logik und künstlichen neuronalen Netzen (ANNs) diente als Sprungbrett für die KI und revolutionierte bereits das Smart Grid (SG) und die EE-Systeme (erneuerbaren Energien). KI kann die Performance und Anpassungsfähigkeit von Smart Grid und EE-Systemen erheblich verbessern; zugleich sind dies aber auch gute Beispiele für aufgabenkritische Systeme, die einen Plan B benötigen.

SGs bieten die einmalige Gelegenheit, dezentrale EE-Systeme in die Stromnetzarchitektur einzubinden und dieses Segment um Windkraft, Photovoltaik (PV) und andere erneuerbare Energiequellen zu erweitern.

Diese Quellen erfordern den Einsatz großer Energiespeichersysteme wie Batterien, Schwungräder, Wasserstoff usw., damit auch bei Ausfall erneuerbarer Quellen Strom verfügbar ist, z. B. an windstillen Tagen bei Windkraftanlagen und in der Nacht bei PV-Anlagen.

Weil es EE-Technologien unterstützt, ist das Smart Grid einzigartig im Vergleich zu Stromnetzen, die nur konventionelle Stromerzeuger verwenden – dahingehend, dass es hier viel mehr Variablen gibt wie beispielsweise ein ständig variierendes Angebot und ein ebensolcher Bedarf im Stromverteilungssystem. Das Smart Grid begegnet diesen Schwankungen mit dem Einsatz intelligenter Zähler im gesamten Stromnetz. Diese tragen dazu bei, die Stromerzeugung zu optimieren und die Bereiche mit der höchsten Nachfrage mit Energie zu versorgen, während Bereiche mit geringerer Nachfrage effizient weiterlaufen.

Das ist eine komplexe Aufgabe, und KI kann dazu beitragen, die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Windstrom so effizient wie möglich zu gestalten.

Windkraftanlagen

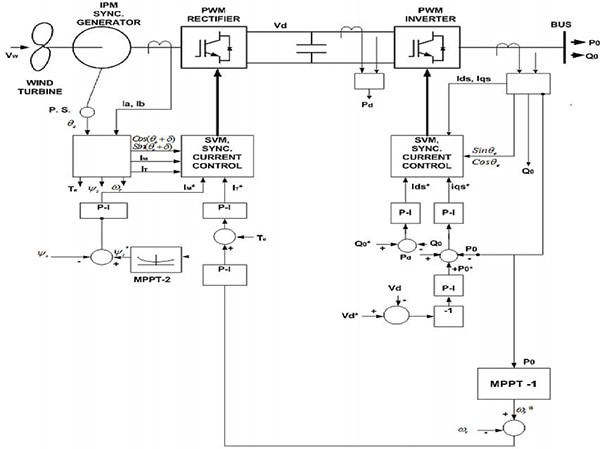

Eine der wichtigsten Anwendungen, die in einer Windkraftanlage von KI profitieren können, ist die in Abbildung 1 gezeigte MPPT-Funktion (Maximum Power Point Tracking, Nachführung des maximalen Leistungspunktes)1.

Abbildung 1: Schaubild vom Systemfluss und vom Wirken der KI in MPPT-1 und MPPT-2 in einer Windkraftanlage. Diese Systemarchitektur basiert auf einem Synchrongenerator mit internem Permanentmagnet (IPM). (Bildquelle: IEEE-Paper, „Artificial Intelligence Techniques in Smart Grid and Renewable Energy Systems—Some Example Applications“)

Abbildung 1: Schaubild vom Systemfluss und vom Wirken der KI in MPPT-1 und MPPT-2 in einer Windkraftanlage. Diese Systemarchitektur basiert auf einem Synchrongenerator mit internem Permanentmagnet (IPM). (Bildquelle: IEEE-Paper, „Artificial Intelligence Techniques in Smart Grid and Renewable Energy Systems—Some Example Applications“)

In Abbildung 1 gibt es zwei MPPT-Controller: MPPT-1 und MPPT-2. Beide MPPTs verwenden ein Fuzzy-Inferenzsystem (FIS) in Mamdani-Ausführung, um ein Steuersystem zu erzeugen. Mamdani ist nur eine von mehreren Fuzzy-Logik-Methoden, die für ein KI-System verwendet werden können.

MPPT-1 enthält einen Fuzzy-Logik-Controller (FLC), mit der die Turbinendrehzahl abgestimmt wird, um die maximale Leistung durch Optimierung des aerodynamischen Wirkungsgrades der Turbine zu bestimmen. MPPT-2 verfügt in diesem Fall ebenfalls über einen FLC, um den Statorfluss des Generators zu optimieren und die maximale Leistung bei niedrigen Lasten zu erzielen.

Dennoch benötigen die MPPT-Funktionen definitiv einen Plan B.

Wie lautet Plan B?

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Der Einsatz von KI führt zu besseren MPPT-Lösungen für Windkraft. Derzeit gibt es – wenn überhaupt – nur sehr wenige bessere Lösungen auf dem Markt.

Die beiden MPPT-Funktionen sind in diesem Fall im Wesentlichen Wirkungsgrad-Funktionen und führen nicht zwangsläufig zu einem Totalausfall. Sie verbessern jedoch den Wirkungsgrad der Leistungsumwandlung, was bei der Energieerzeugung ein enorm wichtiger Faktor ist.

Eine logische Lösung für einen Plan B wäre die Ergänzung des System-Prototyps um eine relativ konventionelle MPPT-Lösung wie die Akkuladegerät-Energiemanagement-Evaluierungskarte SM3320-BATT-EV/NOPB-ND von Texas Instruments. Die Demo-Karte enthält mit dem SM72442MTE/NOPB einen programmierbaren MPPT-Controller-IC für PV-Systeme. Diese Demo-Karte muss ein wenig an ein WKA-Ladegerät angepasst werden.

Dieses System funktioniert, wenn die Batterie die volle Leistung der Turbine aufnehmen kann oder wenn der Entwickler eine parallele Last zur Batterie vorsieht, die zugeschaltet werden kann, um die überschüssige Leistung aufzunehmen, sobald die Batterie als voll erkannt wird. Dabei darf man nicht vergessen, dass dies nur eine Ersatzlösung für den Fall eines Ausfalls der KI ist. Die KI ist hier nach wie vor die primäre Lösung.

Stromerzeugung in einem rein elektrisch angetriebenen Flugzeug

Die Leistungserzeugung und -regelung in einem rein elektrisch angetriebenen Fahrzeug ist ein komplexes Unterfangen4. Ziel ist die stabile Erzeugung elektrischer Energie und die Wiedergewinnung der bereits durch das System zirkulierenden Energie. Feedback und Systeme, die das System optimieren, sind ein Muss und müssen in Echtzeit ausgeführt werden. Das erfordert den Einsatz zusätzlicher Verarbeitungs- und Kommunikationssysteme sowie die Hinzunahme weiterer Sensoren und Aktuatorsysteme.

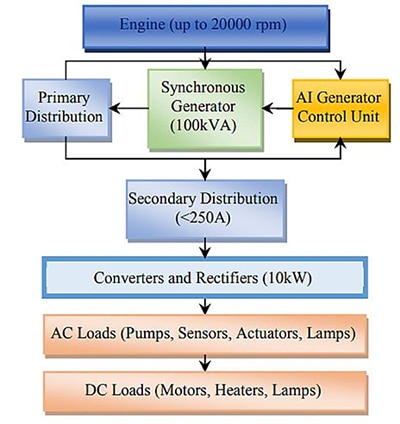

Der Einsatz einer intelligenten Steuerung eines Synchrongenerators auf Basis einer AI-Generator-Steuereinheit (GCU) liefert die selbsttätige Regelung des in Abbildung 2 gezeigten Flugzeugs.

Abbildung 2: Das Modell eines rein elektrisch angetriebenen Flugzeugsystems veranschaulicht, wo sich die KI im Stromversorgungssystem befindet und wie das Gesamtsystem funktioniert. (Bildquelle: „AI-based Power Control of an All-Electric Aircraft“, IEEE)

Abbildung 2: Das Modell eines rein elektrisch angetriebenen Flugzeugsystems veranschaulicht, wo sich die KI im Stromversorgungssystem befindet und wie das Gesamtsystem funktioniert. (Bildquelle: „AI-based Power Control of an All-Electric Aircraft“, IEEE)

Diese KI-Erweiterung ermöglicht es dem System, aus früheren Energieverwaltungsentscheidungen zu lernen, um sich in Echtzeit an Anforderungen von Benutzern anzupassen.

Die KI-GCU

Die Antriebsleistung des Flugzeugs wird in der Regel von einem mechanischen Triebwerk oder einem Speichersystem wie einer Batterie erzeugt. Die GCU umfasst einen Spannungsregler, einen Erreger und einen Stabilisator. Die Rückmeldung an dieses Steuerungssystem kommt von der primären Verteilungseinheit (PDU).

Diese einfache KI-GCU-Architektur ermöglicht es Entwicklern, problemlos einen „Plan B“ einzubauen – durch Einsatz eines Spannungsreglers, der Teil der GCU ist und aus GaN-Leistungstransistoren wie dem EPC2001C-GaN-FET von EPC aufgebaut ist. GaN-Geräte eignen sich aufgrund ihrer Fähigkeit, mit hoher Geschwindigkeit zu schalten, ideal als Leistungstreiber im Regler des Flugzeugs (ein automatischer Spannungsregler). Das ermöglicht die Verwendung kleinerer Magnete, wodurch das Flugzeug leichter wird. GaN-FETs haben zudem einen hohen Wirkungsgrad. Deshalb können kleinere Kühlkörper verwendet werden oder diese sogar ganz entfallen, was das System noch kleiner macht.

Um innerhalb der GCU den Wechselstrom des Generators in Gleichstrom umzuwandeln, müssen Entwickler einen statischen Erreger (im Wesentlichen einen Spannungswechselrichter) für die Felderzeugung ergänzen. Der statische Erreger begradigt über einen Thyristor-Brückengleichrichter einen Teil des Wechselstromausgangs des Generators und liefert den Flugzeugsystemen letztendlich Gleichspannung. Der Stabilisatorteil der GCU misst Verbesserungen der Systemstabilität.

IoT-Kommunikationsvorgänge mit batteriebetriebenen Fernsensoren3

Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht die Anbindung jedes Geräts an das Internet, häufig über eine Funkschnittstelle. KI kann dazu beitragen, die Komplexität dieser vernetzten Systeme mittels kognitiver Kommunikation zu verringern, die bewirkt, dass Maschinen den Menschen besser verstehen.

In einer typischen Fabrik werden tausende von Sensoren von Maschinen und Prozessen verwendet. Für sein optimales Funktionieren benötigt das System eine ausfallsichere Kommunikation und geringe Latenz, damit Entscheidungen in Echtzeit getroffen werden können. Dazu muss die Intelligenz direkt in die Sensorquelle eingebettet werden.

Für Entwickler bedeutet dies, dass mehr Intelligenz aus der Cloud an den Netzwerkrand übertragen werden muss, um die Entscheidungsfindung direkt im IoT-Knoten zu ermöglichen. Durch maschinelles Lernen (ML) und KI-Techniken wird am Netzwerkrand eine nutzbringende Intelligenz erzeugt (Abbildung 3).

Abbildung 3: Dargestellt ist der Prozess, bei dem KI ein Reinforcement Learning (RL) durchführt, um optimale Übertragungsfrequenzen zu lokalisieren und maximale Leistungspegel zu erzielen. Die Abbildung zeigt den Intelligenten Knoten (a); Zustände, Aktionen, Vorteile des Intelligenten Knotens durch KI (b). (Bildquelle: „Intelligence at the Edge of Complex Networks: The Case of Cognitive Transmission Power Control“, IEEE)

Abbildung 3: Dargestellt ist der Prozess, bei dem KI ein Reinforcement Learning (RL) durchführt, um optimale Übertragungsfrequenzen zu lokalisieren und maximale Leistungspegel zu erzielen. Die Abbildung zeigt den Intelligenten Knoten (a); Zustände, Aktionen, Vorteile des Intelligenten Knotens durch KI (b). (Bildquelle: „Intelligence at the Edge of Complex Networks: The Case of Cognitive Transmission Power Control“, IEEE)

Abbildung 3 zeigt, dass KI mithilfe von Reinforcement Learning (RL) die optimalen Übertragungsfrequenzen bei maximaler Funkleistung ermittelt und lernt, die Kollision von Paketen sowie Verzögerungen bei der drahtlosen Kommunikation am Netzwerkrand zu minimieren. Auf diese Weise eignet sich die KI eigenständig die besten Mittel für die Ermittlung der optimalen verfügbaren Funkkommunikationskanäle an, die eine Kommunikation mit geringer Latenz ermöglichen. Dies ermöglicht seinerseits Aktionen in nahezu Echtzeit und damit die bestmögliche Steuerung der Sendeleistung (Transmission Power Control: TPC).

Plan B lässt sich hier mithilfe eines Sensor-Fernüberwachungskits wie dem MNK2-9-EG-PHL von Monnit Corp. implementieren. Dieses Kit kann bei Bedarf zugeschaltet werden, damit das System funktionsfähig bleibt, bis ein Techniker vor Ort ist, um das Problem zu prüfen und eine defekte Komponente, ein Modul oder eine Karte auszutauschen, um den uneingeschränkten Betrieb wiederherzustellen.

Auch wenn das Kit nicht denken und lernen kann, funktioniert das System weiter, und es gehen keine Daten verloren. Sobald das System evaluiert und der Fehler isoliert wurde, kann die uneingeschränkte Funktion wiederhergestellt werden, ohne dass Datenübertragungen fehlen.

Fazit

KI wird die Architekturen für die Leistungsregelung in Stromsystemen in einer Vielzahl von Anwendungen verbessern und sich durch Lernen vielleicht sogar so weiterentwickeln, dass sie eine mindestens so gute Anpassungsfähigkeit wie der Mensch erreicht. Derzeit steckt die Technologie noch in den Kinderschuhen und es wird stets ein Plan B benötigt – vor allem bei aufgabenkritischen Anwendungen.

Wie gezeigt, haben Entwickler in diesem Bereich viele Möglichkeiten, ihre Entwürfe mit parallelen Systemen um einen Plan B zu ergänzen, der dann greift, wenn im Hauptsystem Probleme erkannt werden. Anbieter haben Evaluierungskits für das schnelle Lernen auf den Markt gebracht. Zugleich lassen sich diskrete Designs entwickeln, die bei Bedarf bestimmte Funktionen in einem KI-System übernehmen können.

Verwendete Literatur

- Artificial Intelligence Techniques in Smart Grid and Renewable Energy Systems— Some Example Applications, B. K. Bose, Life Fellow IEEE, Proceedings of the IEEE | Bd. 105, Nr. 11, November 2017

- MPPT Control Methods in Wind Energy Conversion Systems, Jogendra Singh Thongam und Mohand Ouhrouche

- Intelligence at the Edge of Complex Networks: The Case of Cognitive Transmission Power Control, Pasquale Pace, Giancarlo Fortino, Yin Zhang, und Antonio Liotta, ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR COGNITIVE WIRELESS COMMUNICATIONS, IEEE Wireless Communications, Juni 2019

- AI-based Power Control of an All-Electric Aircraft, Brook W. Abegaz, IEEE 2019

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.