Grundlagen für den Bau eines Radoms

2020-06-09

Wichtige Anmerkung: Die Entwicklung und der Bau eines Radoms ist sehr komplex. Die genannten Daten sind nur Näherungswerte. Diese Informationen geben nur einen ersten Einblick in dieses Thema und ersetzen nicht die notwendigen Auswertungen und Tests.

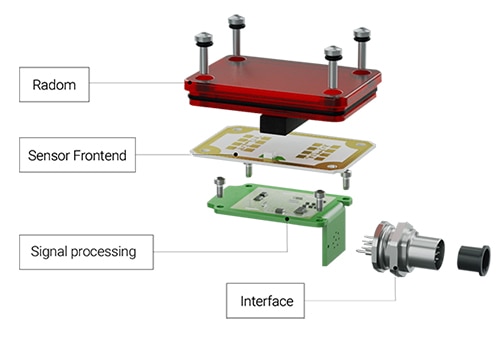

Radarsensoren bestehen aus einem Front-End (RFE) (Mikrowellenteil mit Antennenstruktur) und Komponenten zur Signalverarbeitung. Der eigentliche Kern des Radars ist das Front-End, denn hier sendet und empfängt die Antenne elektromagnetische Signale. Um die gesammelten Informationen zu interpretieren, leitet das Frontend diese dann an die Signalverarbeitung weiter (Abbildung 1).

Abbildung 1: Grundkomponenten eines Radarsystems (iSYS-4004 hier dargestellt). (Bildquelle: InnoSenT)

Abbildung 1: Grundkomponenten eines Radarsystems (iSYS-4004 hier dargestellt). (Bildquelle: InnoSenT)

Zum Schutz der Radarantenne und der elektronischen Komponenten wird der Sensor in der Regel von einem Gehäuse umschlossen. Dies schützt die RFE vor äußeren Einflüssen, die Schäden oder Auswirkungen auf die Leistung verursachen. Dank seiner Fähigkeit, Materialien zu durchdringen, wird Radar oft auch aus ästhetischen Gründen bevorzugt. Dies ist ein besonderer Aspekt, den Produktdesigner sehr zu schätzen wissen.

Wenn Radartechniker von einem solchen Schutzgehäuse für die Antennenstruktur sprechen, sprechen sie von einem "Radom". Das Wort ist eine Kombination aus den Wörtern "Radar" und "Kuppel". Die kuppelförmige Abdeckung, wie die auf der iSYS-6003, wird vor allem bei großen fest installierten Radarsystemen, wie z.B. den Radaren von Flugzeugen oder Schiffen, verwendet.

Aber auch Sensoren und Systeme für industrielle oder kommerzielle Anwendungen müssen vor mechanischen oder chemischen Einwirkungen geschützt werden, um die Antennenfunktion nicht zu beeinträchtigen. Diese sind an die Antenne und die Eigenschaften der Radarwellen angepasst.

Beim Entwurf eines Radoms ist es auch entscheidend, das richtige Material zu verwenden. Wenn elektromagnetische Wellen auf Gegenstände oder Personen treffen, beeinflussen die Eigenschaften des Materials deren Ausbreitung. Um herauszufinden, welche Materialien für ein Radom geeignet sind, ist es wichtig, den Effekt zu berücksichtigen, der entsteht, wenn sie von Radarwellen getroffen werden.

Tabelle 1 ist eine Übersicht, in der verschiedene Materialien hinsichtlich der Absorption und Reflexion sowie der Durchdringbarkeit von Mikrowellen bewertet werden.

Tabelle 1: Einflüsse verschiedener Materialien auf Radarwellen |

Radarwellen müssen in der Lage sein, das Radom zu durchdringen. Metalle blockieren den Sensor. Wegen ihrer stark reflektierenden Eigenschaften sind sie nicht zur Positionierung vor einer Antenne geeignet. Holzverkleidungen (in der Regel mit einer gewissen Restfeuchte) sind ebenfalls nicht geeignet, da sie nur begrenzt von elektromagnetischen Wellen durchdrungen werden können.

Schaumstoffe wie Polystyrol eignen sich sehr gut als Abdeckmaterial. Sie können sogar in einer sehr groben Struktur direkt auf die Antenne aufgebracht werden. Aufgrund ihrer geringen Stabilität und Empfindlichkeit gegenüber Chemikalien schneiden Schäume bei der Materialauswahl jedoch oft nicht gut ab.

Kunststoffe sind daher die gebräuchlichste Alternative für die Herstellung einer Schutzhülle oder eines Gehäuses. Bei der Planung eines Radoms muss der Konstrukteur jedoch die Eigenschaften des Kunststoffs berücksichtigen. Je dicker und näher das Material an der Antenne ist, desto weniger durchdringen die elektromagnetischen Wellen es.

Bei schwarzen Kunststoffen können Verluste bei der Messung auftreten, da diese oft Kohlenstoff enthalten. Die Ansammlung von Wasser, das nicht abfließt, kann auch die Informationsaufnahme des Frontends beeinträchtigen. Eine nachträgliche Behandlung des Kunststoff-Radoms, zum Beispiel durch Lackieren, wirkt sich ebenfalls negativ auf die Datenerfassung durch die Radarantenne aus.

Dimensionierung und Positionierung des Radoms

Bei der Konstruktion eines Radoms sind nicht nur das ausgewählte Material, sondern auch die präzise Fixierung und Form des Radoms sehr wichtig. Um seine Funktionalität nicht einzuschränken, müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Der Abstand zwischen der Unterseite des Radoms und der Antenne

- Die Dicke des Materials des Radoms

- Die Form des Radoms (so homogen wie möglich)

Diese Faktoren bestimmen, ob das konstruierte Radom die meisten Radarwellen reflektiert oder absorbiert.

Der richtige Abstand

Die Gleichmäßigkeit der einzelnen Abstände des Radoms zur Antenne ist von enormer Bedeutung. Schon geringe Abweichungen, z.B. eine kleine Kerbe an der Unterseite der Schutzhülle, können die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen verändern. Aus diesem Grund haben schräge Radome auch nachteilige Auswirkungen, da sie sich als nachteilig für die richtige Reflexion erweisen können. Dasselbe gilt für runde Enden, Laschen, Verstärkungen oder Rillen im Material (Abbildung 2).

<Abbildung 2: Das linke Bild zeigt "Falsche Positionierung": Das Radom hat eine unebene Oberfläche und ist nicht parallel zur Antenne positioniert. Das rechte Bild zeigt "Korrekte Positionierung": Einheitliche Abstände sowie korrekte Positionierung und Dimensionierung eines Radoms. (Bildquelle: InnoSenT)

<Abbildung 2: Das linke Bild zeigt "Falsche Positionierung": Das Radom hat eine unebene Oberfläche und ist nicht parallel zur Antenne positioniert. Das rechte Bild zeigt "Korrekte Positionierung": Einheitliche Abstände sowie korrekte Positionierung und Dimensionierung eines Radoms. (Bildquelle: InnoSenT)

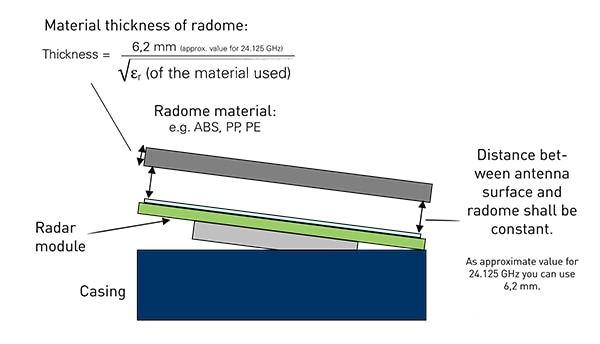

Um den richtigen, einheitlichen Abstand zu bestimmen, gilt Folgendes:

- Die Ausbreitung der Wellen wird nur geringfügig gestört, wenn sie mit genau einer halben Wellenlänge (oder einem Vielfachen davon) auf ein Radom treffen.

- Das bedeutet, dass die Antennenfläche (Wellenzentrum) parallel zur Abdeckung in einem Abstand von λ/2 (oder einem Vielfachen davon) positioniert werden muss.

- Bei einer Mittenfrequenz von 24.125 GHz (bei einer halben Wellenlänge von etwa 6,2 Millimeter (mm)) liegt der optimale Abstand bei ca. 6,2 mm.

Die richtige Materialstärke

Hier gilt das gleiche Prinzip wie bei der Bestimmung des geeigneten Abstands: Um die Ausbreitung der Wellen möglichst wenig zu stören, sollten sie mit der halben Wellenlänge auf das Radom treffen. Ebenso muss auch die Materialstärke des Radoms für die halbe Wellenlänge entsprechend gewählt werden.

Allerdings muss auch die Art und Weise berücksichtigt werden, in der die Welle durch die Substanz des Radoms (durch Eindringen in das Material) verändert wird. Diese Anpassung entspricht der Leitfähigkeit des verwendeten Materials (dielektrische Funktion ε). Sie verkürzt die Wellenlänge um den Faktor √(εr).

Bei Kunststoffen beispielsweise liegt diese Dielektrizitätskonstante zwischen drei und vier, was jedoch in der Praxis stark variiert. Um eine ungefähre Zahl zu erhalten, kann eine Berechnung mit dem Mittelwert von 1,5 durchgeführt werden. Die Dicke des Materials kann dann anhand der Formel λ/2√(εr) berechnet werden. Dies entspräche bei diesen Ausgangswerten 4 mm.

<Abbildung 3: Beispiel für die Berechnung der richtigen Materialdicke für ein Radom-Material. (Bildquelle: InnoSenT)

<Abbildung 3: Beispiel für die Berechnung der richtigen Materialdicke für ein Radom-Material. (Bildquelle: InnoSenT)

Für den Bau des Radoms sind umfangreiche Kenntnisse über die Zusammensetzung des verwendeten Materials und die Ausbreitung der elektromagnetischen Wellen erforderlich. Die bereitgestellten Informationen dienen nur als Anleitung und sollen verdeutlichen, welche Aspekte bei der Konstruktion einer Antennenabdeckung unbedingt berücksichtigt werden müssen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.