Entwicklung von echten Wireless-Fitness-Hearables – Teil 2: Audioverarbeitung

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2020-01-14

Anmerkung des Herausgebers: Ungeachtet ihres enormen Potenzials stellen Fitness-Hearables Entwickler vor große Herausforderungen. Dies gilt vor allem für die drei Hauptbereiche: Biomessung, Audioverarbeitung und drahtloses Laden. Diese Serie aus drei Artikeln befasst sich nacheinander mit jeder dieser Herausforderungen. Sie soll Entwicklern vor Augen führen, wie sich unter Verwendung von extrem energieeffizienten Komponenten effiziente Fitness-Hearables aufbauen lassen. In Teil 1 ging es um die Biomessung von Herzfrequenz- und SpO2-Werten. Der vorliegende Teil 2 befasst sich mit der Audioverarbeitung. InTeil 3 wird es um Lösungen für drahtloses Laden und Energiemanagement von Fitness-Hearables gehen.

Wie bereits in Teil 1 erwähnt, haben sich intelligente drahtlose Audio-Ohrhörer – auch als „echte Wireless-Hearables“ oder „True Wireless Hearables“ bezeichnet – inzwischen als beliebte Geräte zur Audiowiedergabe bewährt, vor allem im Fitnessbereich, wo Kabel störend für Bewegungen oder Trainingsgeräte sein könnten. Werden derartige Geräte um die Messung von Gesundheitsparametern erweitert, entstehen „Fitness-Hearables“, die sowohl der Audiowiedergabe dienen als auch Gesundheitsdaten liefern.

Zwar sind diese neu hinzukommenden Biomessfunktionen eine spannende Entwicklung, doch Designer sollten trotzdem nicht die Kernfunktion von Hearables aus dem Auge verlieren: die Wiedergabe von Audiomaterial in hoher Qualität. Es stellt sich nun die Frage, wie sich bei einem derart kleinen Formfaktor hohe Audioqualität mit zusätzlichen neuen Funktionen vereinen lassen, und das bei zufriedenstellender Batterielaufzeit.

In diesem Artikel soll es um die Rolle von Audio-Codecs und Audioprozessoren gehen, und es werden die Kernelemente einer für Hearables geeigneten Audiosystemarchitektur umrissen. Anschließend stellen wir einen hochkomplexen Audio-Codec von Maxim Integrated vor und zeigen, wie Designer damit die Benutzererwartungen in Sachen hoher Audioqualität in einem kompaktem Formfaktor erfüllen und gleichzeitig die Batterielaufzeit verlängern können.

Audio-Codecs und Audioprozessoren

Audio-Codecs und spezialisierte Audioprozessoren haben sich schon seit Jahren in Hochleistungs-Audiodesigns bewährt. Sie bilden in solchen Anwendungen eine komplette Signalkette aus Abtastung, Konvertierung und Konditionierung von Audiosignalen. Während die Fähigkeiten von Codecs (deren Bezeichnung aus Codierer-Decodierer abgeleitet ist) traditionell auf die Codierung und Decodierung von Audiosignalen unter Verwendung dedizierter Firmware begrenzt war, basiert diese Funktionalität bei Audioprozessoren auf einem digitalen Signalprozessor (DSP). Mit der Einführung von umprogrammierbaren Codecs und Audioprozessoren mit dedizierten Funktionen verschwammen jedoch die Grenzen zwischen diesen beiden Kategorien. In beiden Kategorien finden Entwickler heute Bausteine, die eine leistungsstarke Audiosignalverarbeitung bieten, um die Ansprüche selbst anspruchsvollster audiophiler Anwender zu befriedigen.

Die große Beliebtheit von kleinen In-Ohr-Kopfhörern, sogenannten Ohrhörern oder Earbuds, hat die Entwicklung dieser Audiosignal-Verarbeitungsbausteine weiter vorangetrieben, bis hin zu einem kompletten Audiosystem auf nur einem Chip. In Kombination mit drahtloser Kommunikation und drahtlosen Ladetechnologien können diese Bausteine das Fundament für echte drahtlose Ohrhörer (englisch: True Wireless Earbuds) bilden, die ihren Nutzern ein beeindruckendes Klangerlebnis ohne störende Kabel bieten.

Die hörbare Weiterentwicklung

Im Vergleich zu den herkömmlichen kabelgebundenen Ohrhörern stellen diese „True Wireless Earbuds“ die Entwickler allerdings vor eine ganze Reihe neuer Herausforderungen. Diese Produkte müssen einerseits dem Hörerbedürfnis nach hoher Audio-Performance gerecht werden aber andererseits auch die Erwartungen des mobilen Nutzers hinsichtlich Komfort und Praktikabilität erfüllen. Daher muss ihr Design außergewöhnliche Klangqualität und eine beeindruckende Funktionsvielfalt bieten, und das bei einem minimalen Formfaktor und maximaler Batterielaufzeit. Zum Glück steht Entwicklern heute eine breite Palette an Audio-Codecs und Audioprozessoren zur Verfügung, mit denen sich diese umfassenden Anforderungen umsetzen lassen.

Sogenannte intelligente Ohrhörer (Smart Earbuds) bzw. Hearables sind die natürliche Weiterentwicklung der „True Wireless Earbuds“. Neben anderen erweiterten Funktionen enthalten diese Hearables Sensoren für Biomessungen, Bewegungserkennung und andere Faktoren, die das Wohlbefinden der Anwender und ihre Wahrnehmung der Umgebung verbessern sollen.

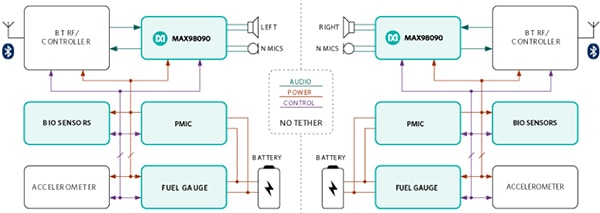

Trotz ihres komplexen Funktionsumfangs können die Designs von Fitness-Hearables auf einer Hardwareplattform aus einfach verfügbaren SoC-Komponenten (System-on-Chip) aufbauen, die speziell für derartige energieeffiziente Anwendungen entwickelt wurden. Wie in Teil 1 dieser Artikelserie bereits erläutert, stellt der von Maxim Integrated angebotene Biosensor MAXM86161 alle Biomessfunktionen zur Verfügung, die für derartige Produkte benötigt werden. Für den Audiobereich bietet der ebenfalls von Maxim Integrated stammende Audio-Codec MAX98090 ein komplettes Audiosubsystem, das die unterschiedlichsten Audiofunktionen unterstützen kann, die in die neuartigen Fitness-Hearables integriert werden sollen. Mit diesen Komponenten – in Verbindung mit einem BT-HF-Controller (für die Bluetooth- und Hochfrequenzfunktionen) und integrierten Schaltkreisen für das Energiemanagement (PMICs) – können Entwickler die Hardwarebasis für ausgefeilte Designs von Fitness-Hearables schaffen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ein Fitness-Hearable ergänzt den Funktionsumfang von drahtlosen Audio-Ohrhörern um Biosensorfunktionen, muss allerdings die gleichen Anforderungen hinsichtlich hoher Klangqualität und langer Batterielaufzeit erfüllen. (Bildquelle: DigiKey, basierend auf Quellenmaterial von Maxim Integrated)

Abbildung 1: Ein Fitness-Hearable ergänzt den Funktionsumfang von drahtlosen Audio-Ohrhörern um Biosensorfunktionen, muss allerdings die gleichen Anforderungen hinsichtlich hoher Klangqualität und langer Batterielaufzeit erfüllen. (Bildquelle: DigiKey, basierend auf Quellenmaterial von Maxim Integrated)

Umfassendes Audiosubsystem

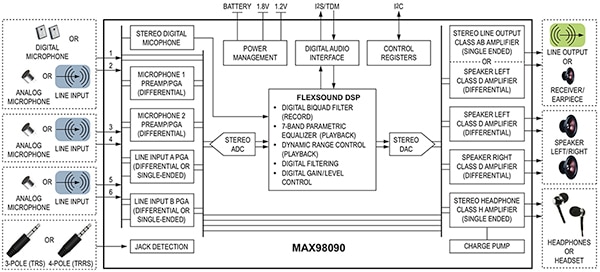

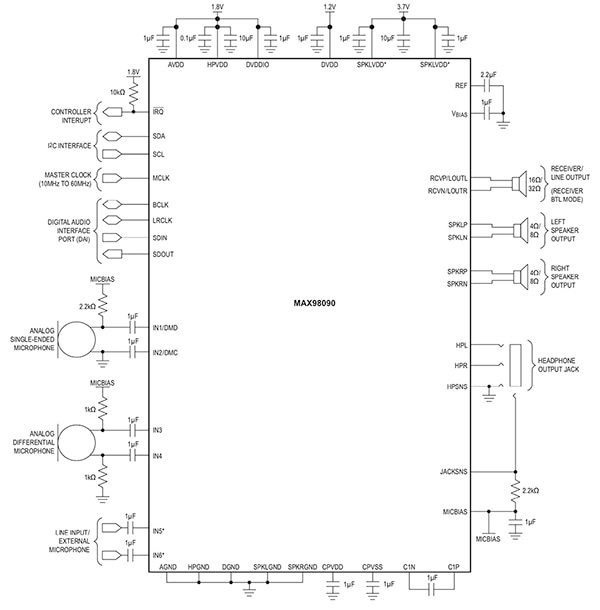

Der speziell für mobile Anwendungen entwickelte Audio-Codec MAX98090 vereint eine ultraniedrige Leistungsaufnahme mit hochgradig konfigurierbaren Funktionen zur Audiosignalverarbeitung. Als Eingangssignal für den von Maxim Integrated entwickelten FlexSound-DSP (digitalen Signalprozessor), der das Herzstück der Komponente bildet, können verschiedene Kombinationen aus analogen und digitalen Eingängen verwendet werden. An seinem Ausgang liefert die Komponente das von FlexSound transformierte Audio an getrennte Audiosignalausgangspfade, die für unterschiedliche Typen von Audiowiedergabegeräten optimiert sind (Abbildung 2).

Abbildung 2: Der von Maxim Integrated speziell für In-Ohr-Wearables entwickelte Audio-Codec MAX98090 vereint einen umfangreichen Satz an Eingangs-, Ausgangs- und Verarbeitungsfunktionen und bildet somit ein komplettes Audiosubsystem, das den Leistungs- und Größenbeschränkungen von Hearables gerecht wird. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 2: Der von Maxim Integrated speziell für In-Ohr-Wearables entwickelte Audio-Codec MAX98090 vereint einen umfangreichen Satz an Eingangs-, Ausgangs- und Verarbeitungsfunktionen und bildet somit ein komplettes Audiosubsystem, das den Leistungs- und Größenbeschränkungen von Hearables gerecht wird. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Das DAI-Subsystem (Digital Audio Interface, digitale Audioschnittstelle) des MAX98090 unterstützt Abtastraten von 8 Kilohertz (kHz) für Sprach-Audio bis zu 96 kHz für hochauflösendes Audio in unterschiedlichen PCM-Formaten (Pulse-Code Modulation). In einem typischen Design würde die digitale Audioeingabe direkt von der Quelle zum DAI-Subsystem geleitet werden. Für analoge Quellen bietet der MAX98090 ein analoges Mehrkanal-Frontend, das Eingangsmultiplexer, Mischer, Vorverstärker und Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGAs) umfasst. Alle analogen und digitalen Eingänge sind mit getrennten Mixern für den linken und rechten Kanal verbunden, die das Signal jeweils zu dedizierten Analog/Digital-Wandlern (ADCs) weiterleiten. Der ADC-Ausgang für die linken und rechten Kanäle wird wiederum in das DAI-Subsystem geleitet, das letztendlich das digitale Audiosignal für den FlexSound-DSP-Kern bereitstellt.

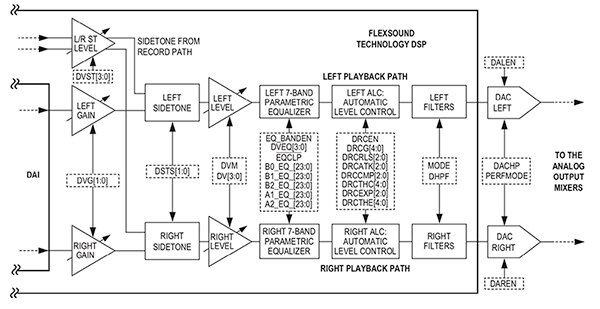

Der DSP-Kern übernimmt die wesentlichen Signalverarbeitungsfunktionen, wie sie für Audiowiedergabeprodukte benötigt werden, die aber von traditionellen Audio-Codecs nicht unterstützt werden. Benutzer erwarten, dass ihre In-Ohr-Wearables eine ausreichende Lautstärke liefern, um Umgebungsgeräusche zu übertönen, etwa in einem Fitness-Studio. Gleichzeitig sollen sie jedoch auf allen Lautstärkepegeln ein klares Audiosignal liefern. Der FlexSound-DSP-Kern des MAX98090 wird diesen Anforderungen durch ein Wiedergabesubsystem gerecht, das mehrere Stufen umfasst, darunter einen separaten parametrischen Siebenband-Equalizer, automatische Pegelregelung (ALC) und mehrere Filter für die linken und rechten Kanäle (Abbildung 3).

Abbildung 3: Im Herzen des Audio-Codecs MAX98090 von Maxim Integrated bietet der vom Hersteller entwickelte FlexSound-DSP-Kern dedizierte mehrstufige Pfade zur Audioverarbeitung im linken und rechten Kanal. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 3: Im Herzen des Audio-Codecs MAX98090 von Maxim Integrated bietet der vom Hersteller entwickelte FlexSound-DSP-Kern dedizierte mehrstufige Pfade zur Audioverarbeitung im linken und rechten Kanal. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Diese Struktur gewährleistet ein hochflexibles Audioverarbeitungssystem, das den unterschiedlichsten Anforderungen jeder Anwendung gerecht wird. Zum Beispiel kann der Equalizer neben dem Siebenband-Modus auch im Drei- oder Fünfband-Modus arbeiten, der für Produkte mit einfacheren Benutzerschnittstellen erforderlich sein kann. Außerdem umfasst die ALC-Funktion eine programmierbare Steuerung des Dynamikbereichs (DRC). Diese verhindert einerseits das Abschneiden (Clipping) des Audiosignals am oberen Ende und andererseits die Verstärkung von Hintergrundrauschen am unteren Ende. Zur Bereinigung digitaler Audiodaten enthält die Palette der Digitalfilter neben einem FIR-Filter (Finite Impulse Response) für Musik und hochwertiges Audio auch einen IIR-Filter (Infinite Impulse Response) für 8-kHz- oder 16-kHz-Sprachanwendungen. Zusätzlich kann eine DC-blockierende Hochpassfilterstufe in die FIR-Musik- und IIR-Sprachfilter einbezogen werden, um niederfrequente Klänge zu dämpfen.

Auf der Ausgangsseite des DSP-Kerns übergibt ein dedizierter Digital/Analog-Wandler (DAC) für die linken und rechten Kanäle das resultierende Analogsignal an die Ausgangsmischer des MAX98090. Wie bei seinem Eingangssubsystem unterstützt der MAX98090 auch an seinem Ausgang eine breite Palette an Audiokonfigurationen und Lautsprechertypen. Dazu dienen seine integrierten Lautsprecher-Ausgangstreiber der Klasse D, Kopfhörer-Ausgangstreiber der Klasse H und konfigurierbaren Treiber der Klasse AB. Für jeden Ausgabetyp müssen Entwickler einfach nur die zugehörigen Register festlegen, um den MAX98090 zur Ansteuerung des Stereo- oder Mono-Ausgangs aus den linken oder rechten Kanälen mit dem Ausgangstreiber zu konfigurieren, der zu ihrem jeweiligen Design passt.

Erweiterte energieeffiziente Hearables

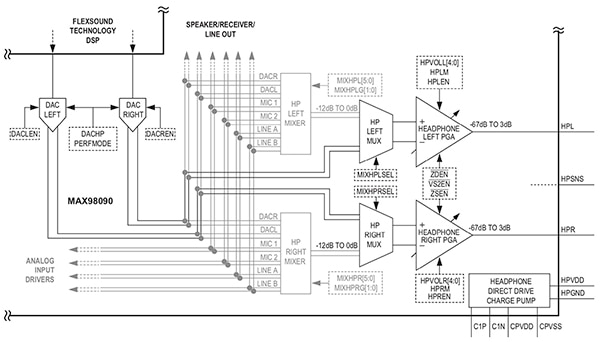

Für ein Fitness-Hearable-Produkt würden Entwickler üblicherweise den MAX98090 so konfigurieren, dass dessen Kopfhörerausgang der Klasse H genutzt wird, um Mikrolautsprecher anzusteuern oder die neuartigen MEMS-Lausprecher (Microelectromechanical System), wie zum Beispiel den von Usound stammenden UT-P 2017, der speziell für In-Ohr-Anwendungen entwickelt wurde. In einem Fitness-Hearable würde digitales Audio über die Bluetooth-Verbindung direkt zum digitalen Audioeingabe-Subsystem des MAX98090 gestreamt werden. Daher können Entwickler Strom sparen, indem sie den MAX98090 so konfigurieren, dass der integrierte Mischer des Kopfhörersubsystems umgangen wird, da die Analog- und Line-Eingangsoptionen in einer Basiskonfiguration nicht benötigt werden (Abbildung 4).

Abbildung 4: Für Wiedergabegeräte wie Audio-Ohrhörer kann der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated in einer energiesparenden Konfiguration arbeiten. Dabei wird digitales Audio direkt zum integrierten Kopfhörerausgangssubsystem gestreamt. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 4: Für Wiedergabegeräte wie Audio-Ohrhörer kann der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated in einer energiesparenden Konfiguration arbeiten. Dabei wird digitales Audio direkt zum integrierten Kopfhörerausgangssubsystem gestreamt. (Bildquelle: Maxim Integrated)

In dieser Konfiguration verbraucht der MAX98090 nur ungefähr 6 Milliwatt (mW). Um den Stromverbrauch noch weiter zu senken, kann das Kopfhörerausgangssubsystem des MAX98090 so konfiguriert werden, dass es in einem speziellen Energiesparmodus arbeitet, indem sich der Stromverbrauch auf etwa 3,85 mW verringert.

Entwickler können, um mit dem üblicherweise begrenzten Strombudget von In-Ohr-Wearables klarzukommen, sogar einzelne Eingangs- und Ausgangsblöcke im MAX98090 wahlweise deaktivieren. In Leerlaufphasen kann die Komponente programmgesteuert in den Abschaltmodus versetzt werden, in dem sie nur wenige Mikroampere verbraucht. In diesem Modus bleibt die serielle I2C-Schnittstelle der Komponente aktiv, wodurch Entwickler durch Festlegen eines Bits in deren Abschaltregister neue Konfigurationen laden können, bevor die Komponente neu gestartet wird. In diesem Moment kehrt die Komponente in nur 10 Millisekunden (ms) in ihren vollständig aktiven Modus zurück, was dem Benutzer das Gefühl eines fast sofortigen Einschaltens vermittelt.

Für das Systemdesign des Fitness-Hearables würden Entwickler den MAX98090 über dessen serielle I2C-Schnittstelle mit einem Bluetooth-fähigen Ultra-Low-Power-Mikrocontroller verbinden, zum Beispiel mit dem von ON Semiconductor angebotenen RSL10 (siehe „Schnelle Bereitstellung batteriebetriebener Multi-Sensor-IoT-Geräte mit Bluetooth 5-Zertifizierung"). Die umfangreiche Ausstattung an Eingangs-, Verarbeitungs- und Ausgangsblöcken, die in den MAX98090 integriert sind, hat zur Folge, dass nur wenige zusätzliche Komponenten nötig sind, um dessen Systemintegration zu vervollständigen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Entwickler können das Hardware-Schnittstellenlayout für den Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated mit einigen wenigen Zusatzkomponenten implementieren. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 5: Entwickler können das Hardware-Schnittstellenlayout für den Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated mit einigen wenigen Zusatzkomponenten implementieren. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Mit minimalem Aufwand könnte das oben beschriebene grundlegende Wiedergabe-Design erweitert werden, um zusätzliche Funktionen zu unterstützen, etwa die Verwendung von Audio-Eingabe für Bluetooth-fähige Sprachassistenzschnittstellen oder Mobiltelefonanrufe. Um die Sprache des Benutzers zu erfassen, können für ein solches Design energiesparende Elektret-Mikrofone verwendet werden, zum Beispiel die vom Hersteller Knowles angebotenen 50-Mikroampere (μA)-Mikrofone der FG-Baureihe, oder analoge MEMS-Mikrofone, wie zum Beispiel das von TDK InvenSense stammende 25-μA-Mikrofon ICS-40310 oder das von Vesper Technologiesangebotene 5-μA-Mikrofon VM1010.

Mit einigen wenigen Registereinstellungen könnten Entwickler den MAX98090 so konfigurieren, dass er den Soundeingang von diesen analogen Mikrofonen oder wahlweise den Soundeingang von digitalen Mikrofonen akzeptiert. Getrennte analoge und digitale Mikrofoneingangsstufen bilden die nötigen Frontend-Stufen für die analoge Signalkonditionierung oder die digitale Steuerung (Abbildung 6).

Abbildung 6: Der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated bietet ein vollständiges Analog-Frontend (A) und eine Digitalschnittstelle (B) zum wahlweisen Anschließen von analogen und digitalen Mikrofonen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 6: Der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated bietet ein vollständiges Analog-Frontend (A) und eine Digitalschnittstelle (B) zum wahlweisen Anschließen von analogen und digitalen Mikrofonen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

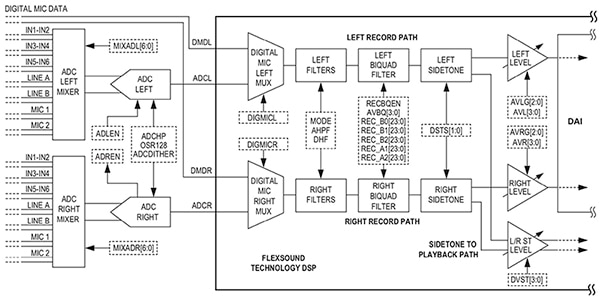

Von der Eingangsstufe gelangt der digitalisierte Datenstrom in das separate Aufnahmesubsystem des FlexSound-DSP-Kerns. Dieses ist dem oben beschriebenen DSP-Wiedergabesubsystem vorgelagert. Wie die Wiedergabefunktion so bietet auch die Aufnahmefunktion mehrere nacheinander angeordnete Verarbeitungsstufen. Im vorliegenden Beispiel umfasst die Verarbeitung einen Satz aus digitalen Filtern, darunter ein IIR-Sprachfilter, ein FIR-Musikfilter und ein DC-Sperrfilter (Abbildung 7).

Abbildung 7: Neben seiner Unterstützung für analoge und digitale Eingänge bietet der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated innerhalb des vom Unternehmen entwickelten FlexSound-DSP-Kerns einen mehrstufigen Aufnahmepfad. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 7: Neben seiner Unterstützung für analoge und digitale Eingänge bietet der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated innerhalb des vom Unternehmen entwickelten FlexSound-DSP-Kerns einen mehrstufigen Aufnahmepfad. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Das DSP-Wiedergabesubsystem kombiniert dann diesen aufgenommenen Mithörton mit dem primären digitalen Audio-Musikstream zur weiteren Verarbeitung und anschließenden Bereitstellung an das Ausgabesubsystem des MAX98090.

Fazit

Echte Wireless-Fitness-Hearables müssen in der Lage sein, den enormen Funktionsumfang bereitzustellen, der von den Benutzern solcher Geräte heute erwartet wird. Gleichzeitig unterliegen sie strengsten Beschränkungen bei Stromverbrauch und Baugröße. Für die Audiowiedergabe kombiniert der Audio-Codec MAX98090 von Maxim Integrated analoge und digitale Eingangs- und Ausgangssubsysteme mit einem ausgefeilten digitalen Audiosignalprozessor und kann somit die umfangreiche Vielfalt an Audiofunktionen liefern, die in Designs für Fitness-Hearables benötigt wird. Wie wir gezeigt haben, können Entwickler mithilfe des MAX98090 in Verbindung mit ähnlich optimierten SoC-Komponenten eine flexible Hardwareplattform für raffinierte Fitness-Hearables aufbauen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.