Vergleich energiesparender drahtloser Technologien (Teil 1)

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2017-10-26

Anmerkung des Herausgebers: In Teil 1 dieser dreiteiligen Artikelserie werden die wesentlichen drahtlosen Vernetzungsoptionen niedriger Leistungsaufnahme behandelt, die Ingenieuren zur Verfügung stehen. In Teil 2 wird auf die Entwicklungsgrundlagen der einzelnen Technologien eingegangen, so etwa auf Chipverfügbarkeit, Protokoll-Stacks, Anwendungssoftware, Entwicklungswerkzeuge, Antennenanforderungen und Stromverbrauch/Batterielebensdauer. In Teil 3 der Artikelserie geht es um aktuelle und künftige Entwicklungen, mit denen für jede Technologie die Herausforderungen des IoT gemeistert werden sollen. Des Weiteren wird er eine Einführung zu einigen neueren Schnittstellen und Protokollen wie Wi-Fi HaLow und Thread enthalten.

Aktuelle Entwicklungen hatten weitgehend die Anbindung an das Internet der Dinge (IoT) zum Schwerpunkt, bei der es um die Erfassung und Übertragung von Signalen und Daten durch Sensoren geht. Es gibt diverse Beispiele für Endprodukte, die von Smartphones über Wearables für Gesundheit und Fitness (Abbildung 1) bis hin zu Produkten für die Heimautomatisierung, intelligenten Zählern und industriellen Bedienelementen reichen. Für alle gelten Designbeschränkungen wie etwa ein extrem geringer Stromverbrauch, niedrige Kosten und eine kompakte Größe.

Dieser Artikel geht auf die wichtigsten energiesparenden drahtlosen Optionen ein und stellt sie gegenüber. Er behandelt die Grundlagen jeder einzelnen Technologie sowie ihre entscheidenden Betriebsattribute wie Frequenzbänder, unterstützte Netzwerktopologien, Durchsatz, Reichweite und Koexistenz. Beispiellösungen werden ebenfalls vorgestellt.

Abbildung 1: Wearables sind ein zentrales Marktsegment für energiesparende drahtlose Technologien. (Bildquelle: Nordic Semiconductor)

Kompromisse für geringen Stromverbrauch

Ingenieuren steht eine große Auswahl an energiesparenden drahtlosen Technologien zur Verfügung, einschließlich Technologien auf HF-Basis wie Bluetooth Low Energy, ANT, ZigBee, RF4CE, NFC, Nike+ und Wi-Fi sowie Infrarotoptionen, die von der Infrared Data Association (IrDA) verfochten werden.

Durch diese Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten gestaltet sich die Suche nach der passenden Technologie jedoch noch komplizierter. Bei jeder Technologie werden Kompromisse zwischen Stromverbrauch, Bandbreite und Reichweite eingegangen. Manche basieren auf offenen Standards, andere hingegen sind urheberrechtlich geschützt. Um die Dinge noch weiter zu verkomplizieren, kommen ständig neue drahtlose Schnittstellen und Protokolle auf den Markt, um den Anforderungen des IoT gerecht zu werden. Hierunter fällt auch Bluetooth Low Energy.

Eine Einführung in Bluetooth Low Energy

Die Anfänge von Bluetooth Low Energy gehen auf ein Projekt mit dem Namen „Wibree“ im Nokia Research Centre zurück. Die Technologie wurde 2007 von der Bluetooth Special Interest Group (SIG) verabschiedet, die diese Technologie bei der Einführung von Version 4.0 (v4.0) 2010 als Bluetooth-Version mit extrem geringem Stromverbrauch vorstellte.

Diese Technologie erweiterte das Bluetooth-Ökosystem auf Anwendungen mit geringen Batteriekapazitäten, z. B. Wearables. Mit Zielanwendungen mit mittleren Stromstärken im Mikroampere-Bereich ergänzt sie das klassische Bluetooth, wie es in Smartphones, Audio-Headsets und kabellosen Tischcomputern zu finden ist.

Die Technologie arbeitet im 2,4-GHz-ISM-Band und eignet sich für die Datenübertragung durch kompakte drahtlose Sensoren oder andere Peripheriegeräte, bei denen eine vollständig asynchrone Kommunikation verwendet werden kann. Diese Bausteine senden relativ selten wenige Daten (d. h. einige Bytes). Ein Arbeitszyklus reicht von einigen Malen pro Sekunde bis zu einem Mal pro Minute oder seltener.

Ab Bluetooth v4.0 definiert die Bluetooth-Kernspezifikation zwei Chiptypen: Bei diesen Typen handelt es sich um den Bluetooth-Low-Energy-Chip und den Bluetooth-Chip mit einem modifizierten Stack und der „Basic Rate (BR)/Enhanced Data Rate (EDR)“-PHY vorheriger Versionen zusammen mit einer „Low Energy (LE)“-PHY („BR/EDR + LE“), sodass eine Interoperabilität mit allen Versionen und Chipvarianten des Standards besteht. Bluetooth-LE-Chips können mit anderen Bluetooth-LE-Chips und Bluetooth-Chips zusammenarbeiten, wenn diese die Spezifikation von Bluetooth v4.0 oder höher erfüllen.

In vielen Heimelektronikgeräten arbeitet ein Bluetooth-LE-Chip mit einem Bluetooth-Chip zusammen. Doch dank der Erweiterung des Standards in den Versionen 4.1, 4.2 und 5 werden Bluetooth-LE-Chips immer häufiger als eigenständige Komponente verwendet.

Mit der kürzlichen Einführung der Spezifikation für Bluetooth 5 wurde die Rohdatenrate von Bluetooth Low Energy von 1 auf 2 Mbit/s erhöht und die Reichweite im Vergleich zur vorherigen Version um das bis zu 4-fache verbessert Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, gleichzeitig den maximalen Durchsatz und die maximale Reichweite zu erzielen – ein klassischer Kompromiss. Außerdem hat die Bluetooth SIG kürzlich Bluetooth Mesh 1.0 verabschiedet. Hiermit kann die Technologie in einer Mesh-Netzwerktopologie konfiguriert werden, die in Teil 3 dieser Artikelserie genauer beschrieben wird.

Eine umfassende Übersicht zu Bluetooth Low Energy finden Sie unter „Mit Bluetooth 4.1, 4.2 und 5 kompatible Bluetooth-Low-Energy-SoCs und -Tools stellen sich den Herausforderungen des Internets der Dinge (Teil 1)“.

Was ist ANT?

ANT ist mit Bluetooth Low Energy dahingehend vergleichbar, dass es sich um ein Funkprotokoll mit ultraniedriger Leistungsaufnahme handelt, das ebenfalls im 2,4-GHz-ISM-Band betrieben wird. Wie Bluetooth Low Energy auch ist es für mit Knopfzellen betriebene Sensoren mit einer Batterielebensdauer von Monaten oder sogar Jahren konzipiert. Das Protokoll wurde 2004 von Dynastream Innovations eingeführt, einem kanadischen Unternehmen, das jetzt zu Garmin gehört. Dynastream Innovations stellt keine Chip-Lösungen her. Stattdessen können Entwickler die Firmware des Unternehmens auf 2,4-GHz-Transceivern von Unternehmen wie Nordic Semiconductor (z. B. mit dem nRF51422-SoC) und Texas Instruments (TI) erhalten. Das Unternehmen bietet jedoch auch diverse vollständig getestete und überprüfte HF-Module an, auf denen das ANT-Protokoll ausgeführt wird. Diese Module erfordern nur geringen Integrationsaufwand und verfügen bereits über die erforderlichen Zertifizierungen.

Obwohl es sich bei ANT um ein urheberrechtlich geschütztes HF-Protokoll handelt, wird die Interoperabilität durch das ANT+ Managed Network gefördert. ANT+ vereinfacht die Interoperabilität zwischen der ANT+ Alliance angehörenden Geräten und der Erfassung, automatischen Übertragung und Verfolgung von Sensordaten. Die Interoperabilität wird über Geräteprofile gewährleistet. Jedes ANT+-Gerät, das ein bestimmtes Geräteprofil implementiert, kann zusammen mit jedem anderen ANT+-Gerät verwendet werden, von dem das gleiche Geräteprotokoll implementiert wird. Neue Produkte werden im Rahmen eines ANT+-Zertifizierungstests auf Interoperabilität geprüft. Die Zertifizierung wird von der ANT+ Alliance durchgeführt.

ANT und ANT+ wurden ursprünglich für das Sport- und Fitness-Segment konzipiert. Seit Kurzem kommen die Produkte jedoch auch für Anwendungen in der Heim- und Industrieautomatisierung zum Einsatz. Das Protokoll wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die aktuelle Ankündigung betrifft die Veröffentlichung von ANT BLAZE, eine für Unternehmen gedachte Maschentechnologie für IoT-Anwendungen mit einer hohen Zahl Knoten. (Siehe Teil 3.)

Wie steht es mit ZigBee?

Bei ZigBee handelt es sich um eine energiesparende drahtlose Spezifikation, die eine PHY-Schicht sowie eine MAC-Schicht (Media Access Control) basierend auf IEEE 802.15.4 verwendet. Außerdem verwendet ZigBee ein Protokoll, das von der ZigBee Alliance kontrolliert wird. Die Technologie wurde für Maschennetzwerke im Bereich der Industrie- und Heimautomatisierung entwickelt (wodurch sie gegenüber konkurrierenden Technologien einen kleinen Vorsprung hat).

ZigBee arbeitet im 2,4-GHz-ISM-Band sowie im 784-MHz-Band in China, im 868-MHz-Band in Europa und im 915-MHz-Band in den USA und Australien. Die Datenraten variieren zwischen 20 kbit/s (868-MHz-Band) und 250 kbit/s (2,4-GHz-Band). ZigBee verwendet 16 2-MHz-Kanäle mit einem Kanalraster von 5 MHz und ist in der Frequenznutzung aufgrund der nicht genutzten Zuweisung daher etwas ineffizient.

Das 2007 veröffentlichte ZigBee PRO bietet zusätzliche Funktionen (unter anderem erhöhte Sicherheit), die für robuste Bereitstellungen erforderlich sind. Die ZigBee Alliance gab eben erst die Verfügbarkeit von ZigBee PRO 2017 bekannt, einem Maschennetzwerk, das im 2,4-GHz-Band und in den ISM-Frequenzbändern von 800 bis 900 MHz gleichzeitig arbeiten kann. (Weitere Informationen finden Sie in Teil 3 dieser Artikelserie.)

Kann RF4CE in jeder Hinsicht überzeugen?

Radio Frequency for Consumer Electronics (RF4CE) basiert auf ZigBee, verwendet jedoch ein Protokoll, das auf die Anforderungen der HF-Fernbedienung abgestimmt ist. RF4CE wurde 2009 von vier Unternehmen der Unterhaltungselektronik standardisiert: Sony, Philips, Panasonic und Samsung. Die Technologie wird von mehreren Chip-Herstellern wie Microchip, Silicon Labs und Texas Instruments unterstützt. RF4CE ist für den Einsatz als Fernbedienungssystem für Geräte wie Set-Top-Boxen vorgesehen. Die Technologie setzt auf HF-Signale, um die Nachteile der Infrarot-Fernsteuerung hinsichtlich Interoperabilität, Sichtlinie und begrenzten Funktionsumfangs zu überwinden.

Kürzlich hat RF4CE bei Fernsteuerungsanwendungen starke Konkurrenz sowohl durch Bluetooth Low Energy als auch durch ZigBee bekommen.

Wie sieht es im Vergleich dazu mit Wi-Fi aus?

Wi-Fi basiert auf IEEE 802.11 und ist eine sehr effiziente drahtlose Technologie, die jedoch für die Übertragung großer Datenmengen mit hohen Durchsatzraten optimiert ist statt für Energieeffizienz. Von daher ist Wi-Fi nicht für den energieeffizienten Betrieb (Knopfzellen) geeignet. In den letzten Jahren wurde der Stromverbrauch durch Verbesserungen wie den IEEE-Standard 802.11v (legt die Konfiguration von Client-Geräten fest, während sie mit drahtlosen Netzwerken verbunden sind) gesenkt.

IEEE 802.11ah (Wi-Fi „HaLow“) wurde 2017 veröffentlicht und arbeitet im 90-MHz-ISM-Band. Der Standard profitiert von einem geringeren Energieverbrauch und einer größeren Reichweite im Vergleich zu Wi-Fi-Versionen, die in den 2,4- und 5-GHz-Bändern arbeiten. (Siehe Teil 3.)

Ist NIKE+ eine Option?

Nike+ ist eine urheberrechtlich geschützte drahtlose Technologie, die vom Sportbekleidungshersteller Nike für den Fitnessmarkt entwickelt wurde. Diese Technologie wurde primär entwickelt, um einen „Footpod“ (Laufsensor) von Nike, in den ein 2,4-GHz-Funkchip integriert ist, mit Mobilgeräten von Apple zu verbinden, von denen die erfassten Daten ausgewertet und präsentiert werden. Obwohl sie bei einer passionierten Gruppe von Fitnessfanatikern nach wie vor beliebt ist, ist die Nutzung der Hardware rückläufig, da die neue Smartphone-Generation über die gleiche Technologie verfügt. Nike hat daher die Arbeit an seinem drahtlosen Fitnessarmband eingestellt, um sich stattdessen auf die Entwicklung von Smartphone-Apps zu konzentrieren.

Die urheberrechtlich geschützte drahtlose Technologie, auf der das System Nike+ basierte, findet immer noch in Produkten wie Funkmäusen und -tastaturen Verwendung. Wenn es nicht auf Interoperabilität ankommt, bietet eine ähnliche Technologie, z. B. der nRF24LE1 von Nordic Semiconductor, eine Leistung, die mit der von Technologien wie Bluetooth Low Energy vergleichbar ist, ohne z. B. die Anforderung, Standards einhalten zu müssen.

Werden Kommunikationsprobleme über kurze Distanzen nicht bereits durch IrDA gelöst?

Die Infrared Data Association (IrDA) umfasst etwa 50 Unternehmen und hat unter ihrem Namen bereits mehrere IR-Kommunikationsprotokolle veröffentlicht. IrDA ist keine HF-basierte Technologie, sondern verwendet zur Übertragung von Informationen modulierte IR-Lichtimpulse. Die Hauptvorteile der Technologie sind integrierte Sicherheit, da es sich nicht um HF handelt, eine äußerst niedrige Bitfehlerrate (BER) (höhere Effizienz), keine Erfordernis einer Compliance-Zertifizierung und niedrige Kosten. Die Technologie ist auch in einer Hochgeschwindigkeitsversion verfügbar, die Datenübertragungsraten von 1 Gbit/s bietet.

Der Nachteil der IR-Technologie liegt in der begrenzten Reichweite (insbesondere bei der Hochgeschwindigkeitsversion), der Erfordernis einer freien Sichtlinie und dem Fehlen einer bidirektionalen Kommunikation in Standardimplementierungen. Außerdem ist IrDA im Vergleich zu Funktechnologien nicht besonders energieeffizient (hinsichtlich des Stromverbrauchs pro Bit). Bei einfachen Fernsteuerungsanwendungen, bei denen die Kosten eine entscheidende Rolle spielen, kann IrDA seinen Marktanteil verteidigen. Wenn jedoch erweiterte Steuerungsfunktionen erforderlich sind, etwa bei Smart-TVs, sind Bluetooth Low Energy und RF4CE die häufigere Wahl der Entwickler.

Wofür ist NFC geeignet?

NFC (Near Field Communication) arbeitet im 13,56-MHz-ISM-Band. Bei dieser niedrigen Frequenz fungieren die zum Senden und Empfangen verwendeten Schleifenantennen hauptsächlich als die primäre bzw. die sekundäre Wicklung eines Transformators. Die Datenübertragung erfolgt über das Magnetfeld anstatt über das begleitende elektrische Feld, da Letzteres über kurze Distanzen weniger dominant ist. NFC überträgt Daten mit Raten bis zu 424 Kbit/s. Wie der Name schon sagt wurde NFC für die Kommunikation über sehr kurze Distanzen bis zu maximal 10 cm entwickelt. Diese Einschränkung verhindert den direkten Wettbewerb mit Bluetooth Low Energy, ZigBee, Wi-Fi und vergleichbaren Technologien. Hersteller wie NXP USA bieten Chip-Lösungen wie den CLRC66303 NFC-Transceiver an.

Ein entscheidender Vorteil ist, dass „passive“ NFC-Komponenten (z. B. in Bankkarten) keinen Strom benötigen und nur dann aktiv werden, wenn sie sich in der Nähe einer mit Strom versorgten NFC-Komponente befinden. Die NFC-Technologie kommt insbesondere bei der kontaktlosen Zahlung zum Einsatz sowie als Methode für das Pairing anderer Wireless-Technologien (z. B. Bluetooth Low Energy), um die Gefahr von „Man-in-the-middle“-Angriffen auf die Sicherheit abzuwenden. NFC wird sich vermutlich als Technologie für Nischenanwendungen Marktanteile sichern können und so die anderen hier erwähnten drahtlosen Technologien ergänzen.

Netzwerktopologien

Energiesparende drahtlose Technologien unterstützen für Netzwerke bis zu fünf Haupttopologien:

Broadcast-Topologie: Eine Nachricht wird von einem Sender an jeden Empfänger in Reichweite gesendet. Die Übertragung erfolgt nur in eine Richtung und ohne Bestätigung, dass die Nachricht empfangen wurde.

Peer-to-Peer-Topologie: Zwei Transceiver sind über einen bidirektionalen Kanal miteinander verbunden, wobei Nachrichten bestätigt und Daten in beide Richtungen übertragen werden können.

Sterntopologie: Ein zentraler Transceiver kommuniziert über bidirektionale Kanäle mit mehreren Peripherie-Transceivern. Die Peripherie-Transceiver können nicht direkt untereinander kommunizieren.

Scanning-Topologie: Ein zentraler Scanner befindet sich ständig im Empfangsmodus und wartet darauf, von einem Sender innerhalb der Reichweite ein Signal zu empfangen. Die Kommunikation erfolgt in eine Richtung.

Maschentopologie: Eine Nachricht kann über bidirektionale Kanäle, die mehrere Knoten miteinander verbinden, von einem Punkt in einem Netzwerk an jeden anderen Punkt weitergeleitet werden. Hierbei werden üblicherweise die Dienste der Knoten mit zusätzlichen Funktionen wie Hubs und Relais genutzt.

Die Abbildungen 2a, b, c, d und e zeigen die verschiedenen Netzwerktopologien und Tabelle 1 fasst zusammen, welche Topologien von den oben besprochenen drahtlosen Technologien unterstützt werden.

Abbildung 2: Energiesparende drahtlose Technologien haben sich kontinuierlich weiterentwickelt, um immer komplexere Netzwerktopologien zu unterstützen. (Bildquelle: Texas Instruments)

|

B (Bluetooth Low Energy), A (ANT), A+ (ANT+), Zi (ZigBee), HF (RF4CE),

Wi (Wi-Fi), Ni (Nike+), Ir (IrDA), NF (NFC)

- Der Empfangsmodus für Knoten, die nach Sendesignalen lauschen, muss immer aktiviert sein.

- Der gesamte Netzwerkverkehr stoppt und der Stromverbrauch ist hoch.

Tabelle 1: Von den energiesparenden drahtlosen Technologien unterstützte Netzwerktopologien (Quelle der Tabelle: DigiKey)

Leistung der energiesparenden drahtlosen Technologien

Reichweite

Häufig wird angenommen, dass die Reichweite einer drahtlosen Technologie proportional zur Sendeleistung kombiniert mit der HF-Empfindlichkeit eines Senders gemessen in Dezibel ist (die „Leistungsübertragungsbilanz“). Die Reichweite nimmt mit steigender Sendeleistung und Empfindlichkeit zu, da sich das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) effektiv verbessert. Das SNR gibt die Fähigkeit eines Empfängers an, ein Signal korrekt aus den Umgebungsgeräuschen zu extrahieren und zu decodieren. Bei einem bestimmten Grenzwert des SNR übersteigt die BER die Spezifikation des Funksenders und die Kommunikation schlägt fehl. Ein Bluetooth-Low-Energy-Empfänger beispielsweise ist für eine maximale BER von lediglich etwa 0,1 % ausgelegt.

Die maximale Sendeleistung im lizenzfrei nutzbaren 2,4-GHz-ISM-Band wird von den Aufsichtsbehörden beschränkt. Die geltenden Regeln sind im Allgemeinen komplex, schreiben im Wesentlichen jedoch vor, dass die Spitzensendeleistung, gemessen am Antenneneingang eines Frequenzsprungsystems mit weniger als 75, mindestens aber mit 15 Sprungfrequenzen auf einen Spitzenwert von +21 dBm beschränkt sein muss. Hierbei gilt eine Verringerung der Sendeleistung, wenn der isotrope Antennengewinn größer als 6 dBi ist. Dies ermöglicht eine maximale äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP, Equivalent Isotropic Radiated Power) von +27 dBm.

Zusätzlich zu dieser Regelung gelten für energiesparende drahtlose Technologien Spezifikationseinschränkungen bezüglich der Sendeleistung, um die Batterielebensdauer zu maximieren. Viel Strom kann gespart werden, indem das Funksystem nur für beschränkte Zeit mit hoher Sende- bzw. Empfangsleistung arbeitet. Die Hersteller von HF-Chips senken den Energieverbrauch jedoch auch dadurch, dass sie die maximale Sendeleistung von Bluetooth Low Energy auf üblicherweise +4 dBm (gelegentlich auf +8 dBm) beschränken. Diese Werte liegen weit unter den festgelegten +21 dBm.

Sendeleistung und Empfängerempfindlichkeit sind jedoch nicht die einzigen Faktoren, die die Reichweite von drahtlosen Geräten einschränken. Die Betriebsumgebung (z. B. das Vorhandensein von Decken und Wänden), die Frequenz des HF-Trägers, das Layout des Designs, die Mechanik und die Codierungsschemata spielen ebenfalls eine Rolle. Die Reichweite wird üblicherweise für eine „ideale“ Umgebung angegeben. Die Geräte kommen jedoch häufig in Szenarien zum Einsatz, in denen die Reichweite erheblich beeinträchtigt ist. So werden etwa 2,4-GHz-Signale durch den menschlichen Körper stark gedämpft. Daher kann ein am Handgelenk getragenes Wearable Probleme mit der Übertragung an ein Smartphone haben, das sich in der Gesäßtasche befindet, obwohl beide Geräte nur etwa einen Meter voneinander entfernt sind.

Diese Liste enthält typische Reichweiten, die man von Technologien mit ultraniedriger Leistungsaufnahme in einer Umgebung ohne Hindernisse und ohne Störungen durch andere HF- oder optische Quellen erwarten kann:

- NFC: 10 cm

- High-Speed-IrDA: 10 cm

- Nike+: 10 m

- ANT(+): 30 m

- 5-GHz-Wi-Fi: 50 m

- ZigBee/RF4CE: 100 m

- Bluetooth Low Energy: 100 m

- 2,4-GHz-Wi-Fi: 150 m

- Bluetooth Low Energy mit höherer Reichweite durch Bluetooth 5: 200 bis 400 m (abhängig vom Codierungsschema der vorwärts gerichteten Fehlerkorrektur)

Durchsatz

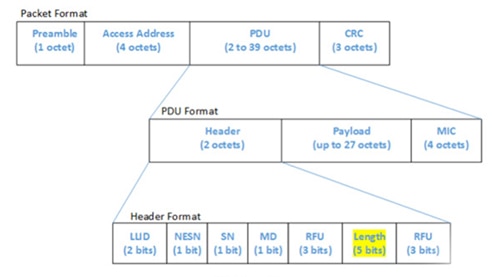

Übertragungen mit energiesparenden drahtlosen Technologien umfassen zwei Bestandteile. Dies sind einerseits die zur Implementierung des Protokolls erforderlichen Daten (z. B. Paket-ID und -Länge, Kanal und Prüfsumme, also der sogenannte „Overhead“) und die Daten, die übertragen werden (die „Payload“). Das Verhältnis von Payload/Overhead + Payload bestimmt den Wirkungsgrad des Protokolls (Abbildung 3).

Abbildung 3: Die Pakete für energiesparende drahtlose Technologien (hier zu sehen Bluetooth Low Energy/Bluetooth 4.1) setzen sich aus Overhead und Payload zusammen. Der Wirkungsgrad des Protokolls ergibt sich aus der Menge der Nutzdaten (Payload), die in jedem einzelnen Paket enthalten sind. (Bildquelle: Bluetooth SIG)

Die „Rohdatenrate“ (Overhead plus Payload) ist ein Maß für die Anzahl der pro Sekunde übertragenen Bits und diejenige Zahl, die in Marketingdokumenten häufig angegeben wird. Die Payload-Datenrate ist immer niedriger. (In Teil 2 dieser Artikelserie werden der Wirkungsgrad der einzelnen Protokolle und ihre Auswirkung auf die Batterielebensdauer genauer betrachtet.)

Energiesparende drahtlose Technologien erfordern im Allgemeinen die regelmäßige Übertragung kleiner Mengen an Sensordaten zwischen Sensorknoten und einem zentralen Gerät, wobei der Stromverbrauch minimiert wird. Die Anforderungen an die Bandbreite sind also in der Regel eher bescheiden.

Die folgende Liste vergleicht Rohdaten- und Nutzdatendurchsatz für die in diesem Artikel behandelten Technologien. (Beachten Sie, dass es sich hierbei um theoretische Maximalwerte handelt und der tatsächliche Durchsatz von der Konfiguration und den Betriebsbedingungen abhängt.)

- Nike+: 2 Mbit/s, 272 bit/s (Durchsatz designbedingt auf ein Paket beschränkt)

- ANT+: 20 Kbit/s (im Burst-Modus – siehe unten), 10 Kbit/s

- NFC: 424 Kbit/s, 106 Kbit/s

- ZigBee – 250 Kbit/s (bei 2,4 GHz), 200 Kbit/s

- RF4CE (siehe ZigBee)

- Bluetooth Low Energy – 1 Mbit/s, 305 Kbit/s

- High-Speed-IrDA – 1 Gbit/s für Rohdaten, 500 Kbit/s für Nutzdaten

- Bluetooth Low Energy mit höherem Durchsatz durch Bluetooth 5: 2 Mbit/s, 1,4 Mbit/s

- Wi-Fi: 11 Mbit/s (802.11b-Modus mit niedrigstem Stromverbrauch), 6 Mbit/s

Latenz

Die Latzenz eines drahtlosen Systems kann als die Zeit zwischen dem Senden und dem Empfangen eines Signals definiert werden. Obwohl sie normalerweise im Millisekundenbereich liegt, ist die Latenz bei drahtlosen Anwendungen ein wichtiger Faktor. Eine niedrige Latenz mag beispielsweise bei einer Anwendung, die pro Sekunde automatisch die Daten eines Sensors abfragt, keine so große Rolle spielen. Bei Kundenanwendungen wie einer Fernbedienung, bei denen die Verzögerung zwischen dem Drücken einer Taste und der nachfolgenden Aktion praktisch nicht wahrnehmbar sein soll, kann sie jedoch von Bedeutung sein.

Die folgende Liste vergleicht Latenzen für die in diesem Artikel behandelten Technologien. (Beachten Sie auch hier, dass diese Werte von Konfiguration und Betriebsbedingungen abhängig sind.)

- ANT: zu vernachlässigen

- Wi-Fi: 1,5 Millisekunden (ms)

- Bluetooth Low Energy: 2,5 ms

- ZigBee: 20 ms

- IrDA: 25 ms

- NFC: Abfrage üblicherweise jede Sekunde (kann aber vom Produkthersteller festgelegt werden)

- Nike+: 1 Sekunde

Beachten Sie, dass die niedrigen Latenzwerte für ANT und Wi-Fi voraussetzen, dass der Empfänger kontinuierlich lauscht, wodurch die Batterielebensdauer stark verkürzt wird. Der Stromverbrauch von energiesparenden Sensoranwendungen kann gesenkt werden, indem der Zeitraum für die Nachrichtenübermittlung verlängert wird. Dies erfolgt jedoch wiederum auf Kosten einer höheren Latenz.

Robustheit und Koexistenz

Eine zuverlässige Paketübertragung hat direkte Auswirkungen auf die Batterielebensdauer und die Benutzererfahrung. Falls ein Datenpaket aufgrund suboptimaler Übertragungsumgebungen, unbeabsichtigter Störungen durch andere Funksysteme oder absichtlicher Frequenzstörung nicht zugestellt werden kann, wird ein Sender dieses Datenpaket im Allgemeinen so lange erneut senden, bis es erfolgreich zugestellt wurde. Dies geht selbstverständlich zulasten der Batterielebensdauer. Des Weiteren nimmt die Zuverlässigkeit eines drahtlosen Systems in überlasteten Umgebungen zwangsläufig ab, wenn nur ein Übertragungskanal zur Verfügung steht.

Die Fähigkeit eines Funksystems, in Gegenwart anderer Funksysteme betrieben werden zu können, wird als Koexistenz bezeichnet. Sie ist insbesondere dann von Interesse, wenn die Funksysteme ohne großen Abstand zueinander in demselben Gerät betrieben werden (z. B. Bluetooth Low Energy und Wi-Fi in einem Smartphone). Ein Standardansatz, um Koexistenz zwischen Bluetooth und Wi-Fi zu erreichen, sieht die Verwendung eines Außerband-Signalübertragungsschemas vor, das aus einer verdrahteten Verbindung zwischen den einzelnen ICs besteht und koordiniert, wann jeder Einzelne davon senden oder empfangen darf. In diesem Artikel bezieht sich der Begriff „passive Koexistenz“ auf ein System zur Störungsvermeidung und „aktive Koexistenz“ bezeichnet eine Chip-zu-Chip-Signalübertragung.

Ein bewährtes Verfahren zur Unterstützung der passiven Koexistenz ist das Kanalsprungverfahren. Bluetooth Low Energy arbeitet mit dem Frequenzspreizverfahren FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Dabei wird in einem pseudozufälligen Muster zwischen den 37 Datenkanälen hin und her gesprungen, um Störungen zu vermeiden. Durch die von Bluetooth Low Energy verwendete AFH-Technologie (Adaptive Frequency Hopping) kann jeder Knoten häufig überlastete Kanäle kennzeichnen, die dann bei künftigen Übertragungen gemieden werden. Die aktuelle Version der Spezifikation (Bluetooth 5) hat einen verbesserten Algorithmus zur Kanalsequenzierung (CSA #2) eingeführt, um die Pseudozufälligkeit der nächsten Kanalsprungsequenz zu verbessern, wodurch auch die Störfestigkeit verbessert wird.

ANT unterstützt die Verwendung mehrerer HF-Betriebsfrequenzen, jede davon mit einer Bandbreite von 1 MHz. Nach der Auswahl erfolgt die gesamte Kommunikation über diese eine Frequenz und ein Kanalsprung findet nur dann statt, wenn es für die ausgewählte Frequenz zu einer erheblichen Verschlechterung kommt.

Zur Verringerung von Überlastungen verwendet ANT das Zeitmultiplexverfahren TDMA (Time Division Multiple Access). Hierbei handelt es sich um ein adaptiv isochrones Schema, das jedes 1-MHz-Frequenzband in Zeitschlitze von etwa 7 ms unterteilt. Gekoppelte Geräte im Kanal kommunizieren während dieser Zeitschlitze, die sich entsprechend dem Zeitraum für die Nachrichtenübermittlung von ANT wiederholen (z. B. alle 250 ms oder 4 Hz). In der Praxis können Hunderte von Knoten ohne Konflikte in einem einzelnen 1-MHz-Frequenzband untergebracht werden. Wenn es vor allem auf Datenintegrität ankommt, verwendet ANT zur Nachrichtenübertragung ein Burst-Verfahren. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur Übertragung mehrerer Nachrichten, das die gesamte verfügbare Bandbreite nutzt und so lange ausgeführt wird, bis die Datenübertragung abgeschlossen ist.

Einige der für ANT verfügbaren HF-Kanäle werden von der ANT+ Alliance zugewiesen und reguliert, um die Netzwerkintegrität und die Interoperabilität aufrechtzuerhalten (z. B. 2,450 und 2,457 GHz). Die Alliance rät, diese Kanäle im Normalbetrieb zu meiden.

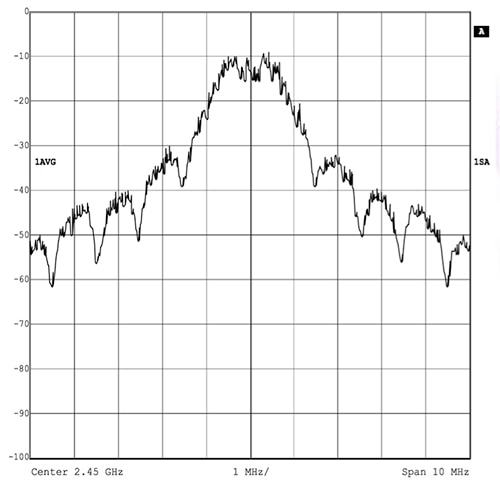

Im Gegensatz zum FHSS-Verfahren von Bluetooth Low Energy und zum TDMA-Verfahren von ANT kommt bei ZigBee (und auch bei RF4CE) ein DSSS-Verfahren (Direct Sequence Spread Spectrum) zum Einsatz. Bei diesem Verfahren wird dem Signal am Sender ein pseudozufälliger Code hinzugefügt, der am Empfänger wieder extrahiert wird. Das Signal-Rausch-Verhältnis wird durch dieses Verfahren wirksam verbessert, indem das übertragene Signal auf ein breites Band verteilt wird (Abbildung 4). ZigBee PRO implementiert mit der dynamischen Frequenzanpassung (Frequency Agility) ein zusätzliches Verfahren, bei dem ein Netzwerkknoten im Spektrum nach freien Frequenzen sucht und den Netzwerkkoordinator entsprechend informiert, damit der Kanal im Netzwerk verwendet werden kann. Diese Funktion findet in der Praxis jedoch nur selten Verwendung.

Abbildung 4: ZigBee versucht, die Störungen durch andere 2,4-GHz-Funksysteme abzuschwächen, indem das übertragene Signal auf das zugewiesene Spektrum aufgeteilt wird. (Bildquelle: Texas Instruments)

Wi-Fi nutzt elf 20-MHz-Kanäle in den USA, 13 im Großteil der restlichen Welt oder 14 in Japan. Folglich sind nur drei sich nicht überlappende Wi-Fi-Kanäle (1, 6 und 11) möglich, da für 2,4-GHz-Wi-Fi lediglich eine Bandbreite von 83 MHz zur Verfügung steht. Diese Kanäle werden daher als Standardkanäle verwendet. Ein automatischer Kanalwechsel ist nicht integriert. Benutzer können jedoch manuell auf einen anderen Kanal umschalten, falls es im Betrieb durch Störungen zu Problemen kommt.

Der Mechanismus von Wi-Fi zur Störungsvermeidung innerhalb der ausgewählten Kanäle ist komplex, kombiniert im Wesentlichen jedoch DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) mit OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Bei OFDM handelt es sich um ein Übertragungsverfahren, das eine Vielzahl schmalbandiger Frequenzträger verwendet, die mit einer relativ geringen Datenrate moduliert werden. Da die Signale orthogonal übertragen werden, kommt es zwischen den schmalen Frequenzbändern pratisch kaum zu gegenseitigen Störungen.

5-GHz-Wi-Fi arbeitet in einem 725 MHz breiten Frequenzband, wodurch sehr viel mehr sich nicht überlappende Kanäle zugewiesen werden können. Somit ist es im Vergleich zu 2,4-GHz-Wi-Fi sehr viel unwahrscheinlicher, dass Störungen auftreten.

Wi-Fi verfügt außerdem über eine aktive Koexistenztechnologie und einen Mechanismus zur Verringerung der Datenrate, wenn Störungen durch andere Funksysteme erkannt werden.

Derart gestaltet sich die allgegenwärtige Natur von Wi-Fi. Andere 2,4-GHz-Technologien nutzen Verfahren, um Konflikte mit den Wi-Fi-Standardkanälen (1, 6 und 11) zu vermeiden. Die drei Advertising-Kanäle von Bluetooth Low Energy etwa sind in den Lücken zwischen den Wi-Fi-Standardkanälen positioniert (Abbildung 5).

Abbildung 5: Die Advertising-Kanäle von Bluetooth Low Energy sind abseits der Wi-Fi-Standardkanäle positioniert. Beachten Sie, dass es noch sieben weitere Kanäle gibt, die frei von potenziellen Wi-Fi-Störungen sind. (Bildquelle: Nordic Semiconductor)

Nike+ verwendet ein urheberrechtlich geschütztes, frequenzagiles Schema, bei dem die Kanäle gewechselt werden, sobald Störungen den Betrieb verhindern. Dies ist aufgrund der minimalen Datenübertragungsraten und des Tastverhältnisses der Technologie jedoch nur selten erforderlich.

IrDA verwendet keinerlei Koexistenztechnologie. Da es sich bei IrDA um eine lichtbasierte Technologie handelt, sind Beeinträchtigungen aber auch nur durch sehr helle Hintergrundbeleuchtungen mit einer beträchtlichen IR-Komponente wahrscheinlich. Die kurze Reichweite und die zum Betrieb erforderliche Sichtverbindung machen es unwahrscheinlich, dass selbst gleichzeitig arbeitende IR-Komponenten sich gegenseitig stören.

NFC implementiert eine Form der Koexistenz, bei der ein Lesegerät aus einer Geldbörse mit mehreren NFC-Karten den NFC-Tag einer bestimmten Karte auswählt. Aufgrund der kurzen Übertragungsdistanzen kommt es nur sehr selten zu Störungen mit anderen NFC-Komponenten und/oder Funksystemen. Man sollte jedoch beachten, dass das 13,56-MHz-Band Oberwellen im FM-Band (Frequenzmodulationsband) aufweist, die bei 81,3 und 94,9 MHz besonders stark ausgeprägt sind. Diese Oberwellen können unter Umständen „Klickgeräusche“ in einem FM-Empfänger am gleichen Ort verursachen. Die Auswirkungen der FM-Störungen können durch die Implementierung von Verfahren zur Kollisionsvermeidung (z. B. durch „Skewing“ oder Bereinigung) verringert werden.

Fazit

Es gibt eine Vielzahl von energiesparenden drahtlosen Technologien. Obwohl jede davon für den Batteriebetrieb und verhältnismäßig moderate Datenübertragungsraten konzipiert ist, weisen sie Unterschiede hinsichtlich Reichweite, Durchsatz, Robustheit und Koexistenzfunktionen auf. Durch diese Leistungsunterschiede eignen sie sich für verschiedene Anwendungen, wobei es jedoch ein großes Maß an Überschneidungen gibt.

Einführung zu Teil 2 und Teil 3: Die Leistung ist nur ein Kriterium bei der Auswahl der passenden Technologie. In Teil 2 wird daher auf die Entwicklungsgrundlagen der einzelnen Technologien eingegangen, etwa auf Chipverfügbarkeit, Protokoll-Stacks, Anwendungssoftware, Entwicklungswerkzeuge, Antennenanforderungen und Stromverbrauch.

In Teil 3 der Artikelserie geht es um aktuelle und künftige Entwicklungen, mit denen für jede Technologie die Herausforderungen des IoT gemeistert werden sollen. Des Weiteren wird er eine Einführung zu einigen neueren Schnittstellen und Protokollen wie Wi-Fi HaLow und Thread enthalten.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.