IoT-Sensor-Betrieb über mehrere Jahrzehnte: Energy Harvesting und Primärzellen im Vergleich

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-12-03

Die hohe Verfügbarkeit von ICs mit extrem niedriger Leistungsaufnahme hat zu einer starken Zunahme sensorbasierter Schaltungen und Systeme geführt, die mit Stromstärken im Mikroampere- oder Milliampere-Bereich betrieben werden können. Diese Produkte werden zum Beispiel zur Umweltüberwachung (Sicherheit, Temperatur, Erdbeben), Bestandsverfolgung, Energie-/Leistungsmessung oder medizinischen Überwachung verwendet, um nur einige zu nennen.

Viele dieser Geräte müssen zehn oder zwanzig Jahre oder noch länger funktionieren, sind aber für den Batterieaustausch oft schwer zugänglich. Zudem ist das Austauschen von Batterien oft auch aus Kostengründen problematisch.

Darum müssen sich Entwickler bei der Konzeption für eine von verschiedenen Optionen oder eine Kombination dieser Optionen entscheiden, darunter:

- Energy Harvesting

- wiederaufladbare Batterie (Sekundärelement) mit Energy Harvesting

- nicht wiederaufladbare Batterie (Primärelement) mit extrem langer Lebensdauer

- Superkondensator mit extrem langlebiger primärer Batterie

In diesem Artikel werden die verschiedenen verfügbaren Optionen mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben. Dabei werden zugehörige Lösungen von Tadiran, Analog Devices, KEMET und Texas Instruments sowie ihre Nutzung vorgestellt.

Ist Energy Harvesting eine gute Option?

Ob diese Technik gut ist oder nicht, hängt von der Anwendung ab. Ohne Zweifel ist Energy Harvesting ein attraktives und weit verbreitetes Verfahren für eine auf den ersten Blick kostenlose oder extrem kostenarme Stromversorgung. Es basiert auf vier Hauptbestandteilen:

- Energieerzeugung (Energiequelle)

- Umwandlung (unter Verwendung eines Transducers)

- Speicherung (für spätere Nutzung)

- Verteilung (effiziente Verteilung an die erforderlichen Schaltkreise)

Die erste Herausforderung beim Energy Harvesting ist die Ermittlung der am besten geeigneten Energiequelle. Typische Energiequellen sind Licht, Wind, Wasser, Temperaturunterschiede, Abwärme und magnetische Induktion. Eine weitere Quelle sind winzige Vibrationen oder Bewegungen, die durch Laufen, geologische Gebäudeschwingungen oder Motorvibrationen erzeugt werden.

Auch wenn die Begriffe Energie und Leistung häufig austauschbar gebraucht werden – insbesondere in der breiten Öffentlichkeit –, muss man im Hinterkopf behalten, dass sie verschiedene, wenngleich miteinander zusammenhängende Dinge bezeichnen. Energie ist die Fähigkeit, eine Arbeit zu leisten, während Leistung der Rate entspricht, mit der Energie zugeführt oder abgegeben wird. Das bedeutet, Energie ist das Integral der Leistung über die Zeit, während Leistung die zeitliche Ableitung der Energie ist. In einem Energy-Harvesting-System muss die Menge der zugeführten und gespeicherten Energie größer oder gleich dem zugehörigen Leistungsintegral sein – anderenfalls reicht die Leistung für den langfristigen Betrieb des Systems nicht aus. Mit anderen Worten: Es kann nicht insgesamt mehr Energie als Leistung verbraucht werden, als über die Zeit zugeführt wurde.

Nachdem die Harvesting-Energiequelle ermittelt worden ist, wird ein Transducer benötigt, der die Energie aufnimmt und in elektrische Energie umwandelt. Dafür kommen unterschiedliche Arten von Bauteilen infrage, darunter etwa Mikroturbinen, Solarzellen (oder -panel) oder Piezokristalle. Im nächsten Schritt muss festgelegt werden, wie diese unregelmäßig erzeugte, oft unvorhersehbare und meist kleine Menge Energie gespeichert und bei Bedarf im erforderlichen Umfang zur Versorgung der Elektronik verwendet werden kann.

Batterie, Superkondensator oder beides?

Es stehen zwei praktikable Speicheroptionen zur Verfügung: wiederaufladbare Batterien und Superkondensatoren; Letztere werden manchmal auch als Ultrakondensatoren bezeichnet, wobei ihre offizielle Bezeichnung Doppelschichtkondensator (englisch electric double-layer capacitor, EDLC) lautet. Ob eine wiederaufladbare Batterie oder ein Superkondensator besser geeignet ist, hängt überwiegend von der Größe, der Einsatzdauer und dem Tastverhältnis der Anwendung ab.

Im Allgemeinen können Standardkondensatoren (nicht Superkondensatoren) Leistung in großer Menge bereitstellen, aber nur eine relativ kleine Menge Energie pro Volumeneinheit speichern. Batterien dagegen können größere Energiemengen speichern, haben dafür aber eine niedrigere Nennleistung. Zwischen diesen beiden liegen die Superkondensatoren, die ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Energie und Leistung bieten.

Im Vergleich zu Batterien bieten Superkondensatoren eine ganze Reihe von Vorteilen:

- Da Superkondensatoren über Ladungsspeicherung funktionieren statt über eine chemische Reaktion, können sie sehr viel schneller ge- und entladen werden (innerhalb von Millisekunden statt Sekunden).

- Im Gegensatz zu Batterien ist die Anzahl der Lade-/Entladezyklen bei Superkondensatoren nahezu unbegrenzt, da sie nicht auf chemischen Reaktionen beruhen

- Das Lademanagement von Superkondensatoren ist einfacher als das von Batterien, da Superkondensatoren ausschließlich Ladestrom und Überspannungsschutz benötigen, während für Batterien abhängig von der Zellchemie komplexere Konstantstrom- und Konstantspannung-Ladealgorithmen erforderlich sind

Der FC0V474ZFTBR24 von KEMET ist zum Beispiel ein Superkondensator mit einer Kapazität von 470 Millifarad (mF) in einer kleinen, versiegelten Metalldose (Höhe: 10,5 mm, Durchmesser: 8,5 mm) mit einer Nennleistung von 3,5 Volt (Abb. 1). Im unwahrscheinlichen Fall eines Dichtungslecks tritt nur harmloser Wasserdampf aus, wenn das flüssige Wasser im Elektrolyt (verdünnte Schwefelsäure) in die Gasphase übergeht.

Abb. 1: Das Modell FC0V474ZFTBR24 von KEMET ist ein Superkondensator für 3,5 Volt mit einer Kapazität von 470 mF in einer versiegelten Metalldose mit nur 10,5 mm Bauhöhe und 8,5 mm Durchmesser. (Bildquelle: KEMET Corp.)

Abb. 1: Das Modell FC0V474ZFTBR24 von KEMET ist ein Superkondensator für 3,5 Volt mit einer Kapazität von 470 mF in einer versiegelten Metalldose mit nur 10,5 mm Bauhöhe und 8,5 mm Durchmesser. (Bildquelle: KEMET Corp.)

Wiederaufladbare Batterien können in bestimmten längerfristigen Situationen verwendet werden. Sie eignen sich am besten für Anwendungen mit niedrigem, aber relativ konstantem Stromverbrauch ohne hohe Spitzen und mit niedrigem Tastverhältnis. In bestimmten Auslegungen wird eine wiederaufladbare Batterie mit einem Superkondensator kombiniert, wobei die Batterie die Erhaltungsladung des Superkondensators gewährleistet, der wiederum Spitzenlaststrom liefert.

In den meisten längerfristigen Anwendungen ist die Zellchemie Lithium-Ionen (Li-Ion) im Hinblick auf die elektrische Leistung sowie die Energiedichte nach Volumen und Gewicht die beste Wahl.

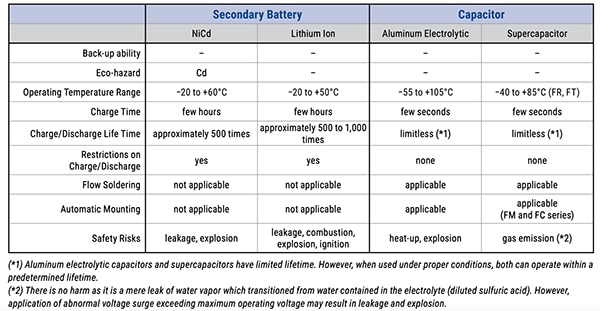

Allerdings gibt es zwischen den verschiedenen Lithium-Ionen-Zellchemien bedeutende Unterschiede hinsichtlich Ausgangsspannung, Lade-/Entladeeigenschaften, Verhältnis von Spannung zu Restkapazität, Betriebstemperaturbereich und Anzahl der Lade-/Entladezyklen. Die Zahl der Lade-/Entladezyklen hängt wie andere Batteriespezifikationen von der Entladungstiefe je Zyklus ab. In Tabelle 1 sind die zentralen Merkmale von zwei weit verbreiteten Zellchemien – Nickel-Cadmium (NiCad oder Ni-Cd) und Li-Ion – sowie zwei grundlegenden Bulk-Kondensator-Typen zusammengefasst.

Tabelle 1: Wiederaufladbare Batterien und Kondensatoren haben unterschiedliche hervorstechende Merkmale. (Bildquelle: KEMET Corp.)

Tabelle 1: Wiederaufladbare Batterien und Kondensatoren haben unterschiedliche hervorstechende Merkmale. (Bildquelle: KEMET Corp.)

Theoretisch ist es einfach, in der Praxis jedoch schwierig, für Anwendungen, die eine extrem lange Betriebsdauer erfordern, die benötigte Nennkapazität des Energiespeichers in Milliamperestunden (mAh) zu bestimmen. Während die erste Stufe der Analyse auf dem Integral der erforderlichen Leistung inklusive Ruhe-, stationären und Impulsstroms basiert, müssen bei der Konzeption weitere Aspekte berücksichtigt werden. Verluste aufgrund des internen äquivalenten Serienwiderstands oder temperaturbedingte Leistungsminderung sind nur zwei von vielen verschiedenen Faktoren, die es zu beachten gilt. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der Datenblätter zu den Batterien oder Superkondensatoren und der zahlreichen zugehörigen Diagramme erforderlich.

Systemenergiemanagement: eine ständige Herausforderung

Unabhängig davon, ob eine Batterie, ein Superkondensator oder eine Verbindung aus beidem gewählt wird, ist das Management des Energieflusses vom Harvesting-Transducer zu dem oder den Speicherelement(en) und die anschließende Lieferung an die Last ein kritischer Aspekt der Konzeption. Es muss sichergestellt werden, dass die gewonnene Energie – in der Regel ein sehr kleiner Wert – mit höchstem Wirkungsgrad an das Speicherelement übertragen wird, ohne dass die Zellenlebensdauer durch Überladung verkürzt wird. Außerdem muss die Management-Funktion nach Bedarf den Strom zur Last messen, dabei selbst aber nur sehr wenig Leistung verbrauchen, und den Entladezyklus so steuern, dass tiefe Entladung vermieden wird, weil sich anderenfalls die Anzahl voller Lade-/Entladezyklen verringert.

Auf der Ausgabeseite muss das Energiemanagement eine DC/DC-Regelung umfassen, sodass die Lastschiene trotz Schwankungen der Spannungs- und Lastanforderungen beim Speicherelement eine Konstantspannung aufweist. Je nach Batterie oder Kondensator kann im Zusammenhang mit den Lastanforderungen eine Abwärts- oder Aufwärtsregelung verwendet werden. Auch ein kombinierter Abwärts-/Aufwärtsregler kann sinnvoll sein, wenn die Ausgangsspannung des Speicherelements von einem Wert oberhalb der gewünschten DC-Stromschiene darunter fällt.

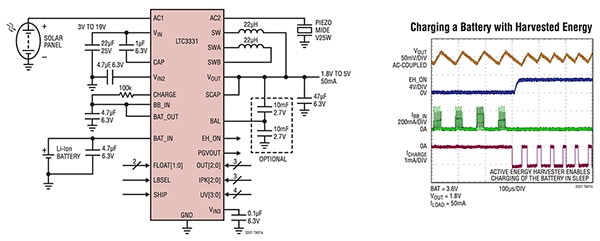

Die Komponente LTC3331EUH#PBF von Analog Devices z. B. ist ein Nanopower-DC/DC-Abwärts-/Aufwärtsregler mit Energy-Harvesting-Akkuladegerät, der für höhere Quellspannungen von Solarzellen optimiert ist (Abb. 2). Sie kann aber auch mit niedrigeren Spannungsquellen als Grundlage einer Energy-Harvesting-Lösung mit Batterie-Backup verwendet werden. Der LTC3331 ist in einem 5 mm × 5 mm kleinen QFN-32-Gehäuse untergebracht und verfügt über zwei Eingänge (z. B. für die Energiequellen Solarzelle und Piezokristall) sowie einen DC/DC-Regler mit Einzelausgang, der zwischen den beiden Eingängen priorisiert.

Abb. 2: Das Modell LTC3331 von Analog Devices erlaubt das Handling und die Priorisierung von zwei Harvesting-Energiequellen und das Balancing von zwei Superkondensatoren sowie einer Batterie. Dabei liefert das Gerät zwischen 1,8 und 5 Volt bei bis zu 50 mA (links). In der Abbildung ist ebenfalls die Timing-Sequenz des LTC3331 beim Laden einer Batterie aus der gewonnenen Energie dargestellt (rechts). (Bildquelle: Analog Devices)

Abb. 2: Das Modell LTC3331 von Analog Devices erlaubt das Handling und die Priorisierung von zwei Harvesting-Energiequellen und das Balancing von zwei Superkondensatoren sowie einer Batterie. Dabei liefert das Gerät zwischen 1,8 und 5 Volt bei bis zu 50 mA (links). In der Abbildung ist ebenfalls die Timing-Sequenz des LTC3331 beim Laden einer Batterie aus der gewonnenen Energie dargestellt (rechts). (Bildquelle: Analog Devices)

Die aus der aufgenommenen Energie erzeugten Spannungen können zwischen 3,0 und 19 Volt betragen, die Batteriespannung bis zu 4,2 Volt; die geregelte Ausgangsschiene kann auf einen Wert zwischen 1,8 und 5 Volt bei 50 mA eingestellt werden. Die Komponente unterstützt auch zwei in Reihe geschaltete Superkondensatoren, was dazu dient, mithilfe eines automatischen Zellenausgleichs die Energiespeicherung und den Wirkungsgrad zu erhöhen.

Die Abwärts-/Aufwärtswandler werden vom Priorisierer gesteuert. Dieser wählt anhand der Verfügbarkeit einer Batterie und/oder der gewinnbaren Energie aus, welche Energiequelle verwendet wird. Wenn gewonnene Energie zur Verfügung steht, ist der Abwärtsregler aktiv und der Abwärts-Aufwärts-Regler ausgeschaltet. Ein integriertes 10-mA-Shunt-Akkuladegerät mit Abschaltfunktion bei niedrigem Batteriestand ermöglicht das Laden der Backup-Batterie, sodass deren Lebensdauer erheblich verlängert wird. Der Ruhestrom, der allgemein ein kritischer Faktor für den Regler-Wirkungsgrad ist, und das in Harvesting-Umgebungen ganz besonders, beträgt lediglich 950 nA, wenn keine Last anliegt.

Lösung langfristiger Versorgungsprobleme – oder vielleicht doch nicht?

Die Entscheidungen, welche der verfügbaren Energiequellen genutzt werden und ob ein Akku, ein Superkondensator oder beides zum Einsatz kommen soll, können durchaus komplex sein. Aber beim Energy Harvesting – vor allem mit Batterien – stellen sich noch zwei schwierigere Fragen. Zum einen ist die Anzahl der Lade-/Entladezyklen bei wiederaufladbaren Batterien nicht unbegrenzt. Mit einer typischen Zyklusanzahl von 1000 oder 2000 sind sie selbst unter optimalen Lade-/Entlade- und Temperaturbedingungen weit davon entfernt, den Anforderungen eines jahrzehntelangen Betriebs standzuhalten.

Eine zweite, schwer zu quantifizierende Frage betrifft die Energiequelle und den Transducer. Bei Solarzellen stellt sich die Frage, ob sie angesichts möglicher Beeinträchtigungen durch Staub, Schmutz auch nach Jahrzehnten noch die gleiche Lichtmenge zur Verfügung haben – ganz zu schweigen davon, dass eventuell später errichtete Bauwerke oder wachsende Bäume sie buchstäblich in den Schatten stellen können. Bei der Energiegewinnung aus Vibrationen ist zu überlegen, ob die Energiequelle auch in späteren Zeiten verlässlich stimuliert wird, selbst wenn sich die Einstellungen oder die Betriebsumgebung ändern. Diese Fragen sind für viele Praxisanwendungen äußerst schwer zu beurteilen und zuverlässig zu beantworten.

Im Hinblick auf die Speicherung erscheint es zunächst kontraintuitiv, eine nicht wiederaufladbare Batterie für einen jahrzehntelangen Einsatz in Betracht zu ziehen; selbst wenn die Last im Mikroampere- oder im niedrigen Milliampere-Bereich liegt, scheint das Risiko zu groß, dass die Batterie über einen so langen Zeitraum austrocknen, korrodieren oder anderweitig kaputtgehen könnte. Doch tatsächlich ist genau das (unter geeigneten Bedingungen und die Verwendung des passenden Primärzellentyps vorausgesetzt) eine absolut tragfähige, sinnvolle Alternative zum Energy Harvesting. Bei der Verwendung von Primärelementen entfallen zudem alle Probleme im Zusammenhang mit den Lade-/Entladezyklen und dem Lademanagement.

Allerdings sind Primärzellen unvermeidlich von einer gewissen Leistungsverschlechterung aufgrund der sogenannten Selbstentladung betroffen, da permanent ein kleiner, aber realer Leckstrom vorhanden ist, selbst wenn keine Last anliegt oder die Batterie abgeklemmt ist. Diese Selbstentladung liegt bei den meisten Arten von Lithium-Primärzellen im Bereich von 3 bis 4 % der Anfangskapazität pro Jahr.

Mit einfacher Prozentrechnung lässt sich feststellen, dass die Batteriekapazität bei einer Selbstentladung von 4 % binnen 12 Jahren nur noch etwa der Hälfte des ursprünglichen Werts beträgt, wobei Kapazitätsverluste aufgrund der anliegenden Last noch gar nicht eingerechnet sind. Angesichts des Phänomens der Selbstentladung ist es nicht nur enorm optimistisch, sondern schlicht unrealistisch, die Lebensdauer der Batterie einfach anhand des Verhältnisses von Laststromverbrauch zu Anfangskapazität zu bestimmen. Die meisten Primärzellen sind daher nicht für langfristige Anwendungen über mehrere Jahrzehnte geeignet.

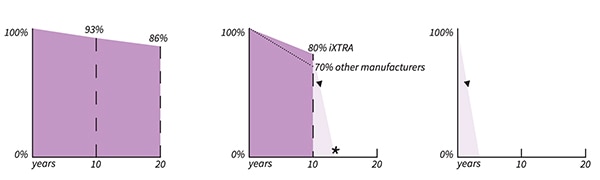

Batterien mit einer Lithium-Thionylchlorid(LiSOCl2)-Zellchemie, die auf einer internen Anordnung mit Spule und proprietären Fertigungsprozessen beruhen, können mehrere Jahrzehnte halten. Angesichts einer Selbstentladung unter 1 % können sie ein System bei Verwendung mit den sehr niedrigen Strompegeln vieler Schaltungen problemlos 20, vielleicht auch 30 oder sogar 40 Jahre lang mit Strom versorgen (Abb. 3). Außerdem sind sie sehr leicht bei hoher Energiedichte: Hochleistungs-LiSOCl2-Batterien bieten eine Energiedichte nach Gewicht von ~650 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) und nach Volumen von ~1280 Wh/dm³.

Gemäß Abb. 3 haben die LiSOCl2-Batterien der XOL-Reihe von Tadiran nach 20 Jahren noch 86 % ihrer Bemessungskapazität (links). Die LiSOCl2-Batterien der Serie XTRA weisen nach 10 Jahren noch 80 % der Bemessungskapazität auf, während andere Zellchemien nur noch auf 70 % kommen (Mitte). Für Lithium-Mangandioxid(LMNO2)- und Alkaline-Zellen ist eine Lebensdauer über 10 Jahren angesichts ihrer hohen Selbstentladungsrate unerreichbar (rechts).

Abb. 3: Verbleibende Batteriekapazität für drei verschiedene Zellchemien nach 10 und 20 Jahren allein aufgrund der Selbstentladung (ohne anliegende Last). Die LiSOCl2-Batterien der Reihe XOL von Tadiran weisen nach 20 Jahren noch 86 % ihrer Bemessungskapazität auf (links), die LiSOCl2-Batterien der Reihe XTRA von Tadiran noch 80 % nach 10 Jahren, während andere Zellchemien nur noch auf 70 % kommen (Mitte). Die hohen Selbstentladungsraten von LMNO2- und Alkaline-Zellen machen eine Lebensdauer über 10 Jahren unerreichbar (rechts). (Bildquelle: Tadiran Batteries)

Abb. 3: Verbleibende Batteriekapazität für drei verschiedene Zellchemien nach 10 und 20 Jahren allein aufgrund der Selbstentladung (ohne anliegende Last). Die LiSOCl2-Batterien der Reihe XOL von Tadiran weisen nach 20 Jahren noch 86 % ihrer Bemessungskapazität auf (links), die LiSOCl2-Batterien der Reihe XTRA von Tadiran noch 80 % nach 10 Jahren, während andere Zellchemien nur noch auf 70 % kommen (Mitte). Die hohen Selbstentladungsraten von LMNO2- und Alkaline-Zellen machen eine Lebensdauer über 10 Jahren unerreichbar (rechts). (Bildquelle: Tadiran Batteries)

Der Grund für die niedrige Selbstentladung von LiSOCl2-Batterien liegt in einer Passivierungsschicht aus Lithium-Chlorid (LiCl), die sich auf der Oberfläche der Anode bildet, sobald das Lithium mit dem Elektrolyt in Kontakt kommt, und weitere Reaktionen oder Kapazitätsverluste verhindert. Diese Schicht ist ein unvollkommener Isolator, der den Fluss des Selbstentladestroms stark begrenzt, aber zum Teil vom geringem Strom „beiseite geschoben“ wird, sofern von der Last bedingt.

In der Theorie kann die Dicke der Passivierungsschicht im Zuge der Konzeption und Fertigung erhöht werden, um die Selbstentladung weiter zu begrenzen, allerdings würde die Zelle bei höheren Lastströmen dann nicht mehr gut funktionieren. Hier muss also entsprechend abgewogen werden: Eine niedrige Selbstentladung ist für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch geeignet, eine höhere Selbstentladung für Verwendungen bei höherem Stromverbrauch über einen kürzeren Zeitraum (bei gleichbleibender Nennkapazität).

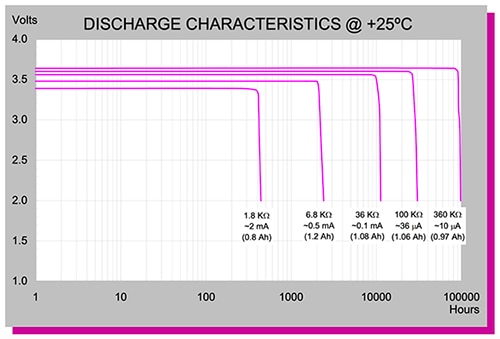

Auf dem Markt gibt es Zellen, die für extrem niedrigen Stromverbrauch optimiert sind. Ein Beispiel ist die LiSOCl2-Primärzelle TL-4902/S der XLO-Reihe von Tadiran mit einer Länge von nur 25 mm und einem Durchmesser von 14,5 mm (halbe AA-Größe). Diese zylinderförmige Batterie bietet eine Klemmenspannung von 3,6 Volt und eine Nennkapazität von 1,2 Ah bei 0,5 mA bis hinunter auf 2 Volt (Abb. 4). Die Ausgangsspannung weist einen flachen Verlauf über die Zeit auf, die bei niedrigerem Verbrauch drastisch ansteigt bis auf 100.000 Stunden bei 10 Mikroampere (µA).

Abb. 4: Die LiSOCl2-Primärzelle TL-4902/S von Tadiran kann über 100.000 Stunden ohne Anstieg der Ausgangsspannung 10 µA bereitstellen. (Bildquelle: Tadiran Batteries)

Abb. 4: Die LiSOCl2-Primärzelle TL-4902/S von Tadiran kann über 100.000 Stunden ohne Anstieg der Ausgangsspannung 10 µA bereitstellen. (Bildquelle: Tadiran Batteries)

Sonderfall Impulsstrom-Anwendungen

Die „Durchbrechung“ der Passivierungsschicht dauert nur wenige Millisekunden – wenn also der Lastkreis Strom anfordert, gibt es in Wirklichkeit einen transienten Spannungsabfall, auf den ein langsamer Anstieg bis zur Nenn-Ausgangsspannung folgt. Um die Lebensdauer dieser Batterien zu maximieren, sollten sie daher nicht für Impulslasten verwendet werden, sondern als kontinuierliche Niederstromquellen.

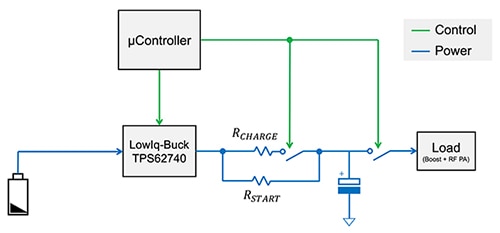

Für Impulslasten gibt es übrigens eine günstige und praktische Lösung, nämlich die Kombination aus einer Batterie mit langer Lebensdauer, kontinuierlicher Entladung sowie geringem Strom und einem Superkondensator. Hier ist der Schaltkreis so konfiguriert, dass die Batterie den Superkondensator kontinuierlich mit geringem Strom lädt, während der Superkondensator für die Bereitstellung des höheren Impulsstroms verwendet wird (Abb. 5). Tatsächlich wird die Batterie in dieser Anordnung als Quelle für die Energiegewinnung verwendet, allerdings nicht im üblichen Sinne des Begriffs Energy Harvesting verstanden.

Abb. 5: Die Konzeption einer extrem langlebigen Leistung für Impulslasten lässt sich in einer Anordnung mit einfachem Management realisieren, indem ein niedriger Dauerstrom aus einer Primärzelle mit langer Lebensdauer zur Erhaltungsladung für einen Superkondensator verwendet wird und mit diesem Superkondensator dann Impulslasten bei niedrigen Tastverhältnissen unterstützt werden. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abb. 5: Die Konzeption einer extrem langlebigen Leistung für Impulslasten lässt sich in einer Anordnung mit einfachem Management realisieren, indem ein niedriger Dauerstrom aus einer Primärzelle mit langer Lebensdauer zur Erhaltungsladung für einen Superkondensator verwendet wird und mit diesem Superkondensator dann Impulslasten bei niedrigen Tastverhältnissen unterstützt werden. (Bildquelle: Texas Instruments)

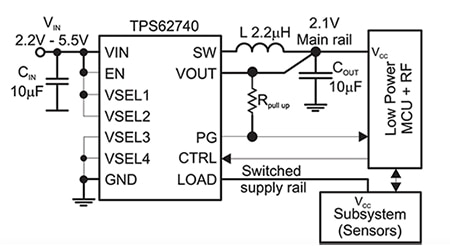

Der IC TPS62740 von Texas Instruments eignet sich gut für diese Konfiguration (Abb. 6). Dieser Abwärtswandler ist für eine Eingangsspannung zwischen 2,2 und 5,5 Volt sowie einen Ruhestrom von 360 nA ausgelegt, verfügt über eine kleine Drossel mit 2,2 µH (Mikrohenry) sowie einen Ausgangskondensator mit 10 μF (Mikrofarad) und liefert bis zu 300 mA.

Abb. 6: Der Abwärtswandler TPS62740 von Texas Instruments ermöglicht die Verwendung einer Batterie zum Laden des kleinen Kondensators und damit die optimale Nutzung der jeweiligen Eigenschaften der verschiedenen Energiespeichergeräte. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abb. 6: Der Abwärtswandler TPS62740 von Texas Instruments ermöglicht die Verwendung einer Batterie zum Laden des kleinen Kondensators und damit die optimale Nutzung der jeweiligen Eigenschaften der verschiedenen Energiespeichergeräte. (Bildquelle: Texas Instruments)

In einer typischen Anwendung wird die LiSOCl2-Primärzelle direkt mit dem TPS62740 verbunden und über einen Mikrocontroller gesteuert, der den Abwärtswandler aktiviert/deaktiviert, die Ausgangsspannung anpasst und effizientes Laden ermöglicht (Abb. 7).

Abb. 7: Die Verbindung des TPS62740 mit einer LiSOCl2-Primärzelle und einem Kondensator mit Steuerung über einen Mikrocontroller ergibt ein effizientes, langlebiges Subsystem zur Stromversorgung, das mit einem niedrigen Ruhestrom arbeitet. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abb. 7: Die Verbindung des TPS62740 mit einer LiSOCl2-Primärzelle und einem Kondensator mit Steuerung über einen Mikrocontroller ergibt ein effizientes, langlebiges Subsystem zur Stromversorgung, das mit einem niedrigen Ruhestrom arbeitet. (Bildquelle: Texas Instruments)

Der Ausgang des Abwärtswandlers ist mit zwei Strombegrenzungswiderständen für die Ausführung des Einschaltprozesses verbunden; dies ist erforderlich, um den Superkondensator auf das Spannungsminimum von 1,9 Volt vorzuladen. Sobald der Speicherkondensator vorgeladen ist, wird der Schalter eingeschaltet und der Strom wird durch den kombinierten Widerstand begrenzt. Mit dieser Anordnung können ein niedriges Tastverhältnis und eine große Spitzenlast wie bei einem drahtlosen IoT-Knoten unterstützt und gleichzeitig die maximale Batterielebensdauer sowie ein Betrieb über mehrere Jahrzehnte gewährleistet werden.

Gegenüber dem Energy Harvesting mit einer wiederaufladbaren Batterie, selbst mit zusätzlichem Superkondensator als Puffer für den Impulsstrom, hat die Verwendung einer Primärzelle drei Vorteile:

- Wegfall der Kosten für den Harvesting-Transducer selbst und der Ungewissheit hinsichtlich der langfristigen Tragfähigkeit

- Vermeidung von Batteriemanagement-Problemen im Zusammenhang mit der begrenzten Anzahl von Lade-/Entladezyklen sowie deren Abhängigkeit von der Entladungstiefe und der Betriebstemperatur

- Vereinfachung des Energiemanagement-Subsystems

Fazit

Die Konzeption einer Stromversorgung, die zuverlässig ohne Eingriffe mehrere Jahrzehnte lang Energie liefert, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Dies gilt selbst bei den relativ moderaten Anforderungen von Systemen mit extrem niedriger Strom- und Leistungsaufnahme, die in vielen sensorbasierten IoT-Anwendungen zum Einsatz kommen.

Die Verwendung von LiSOCl2-Primärzellen – entweder einzeln mit geringer Passivierung für Anwendungen mit niedrigem Strombedarf oder in Verbindung mit einem Superkondensator für Impulslasten mit niedrigem Tastverhältnis – ist eine hervorragende Alternative zum Energy Harvesting mit wiederaufladbarer Batterie, das auf den ersten Blick naheliegend erscheint.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.