Wie man die Performance und Effizienz von persönlichen Hörverstärkern (PSAPs) verbessert

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2022-10-28

Persönliche Hörverstärker (PSAPs) bieten eine kostengünstige Möglichkeit, den Bedarf an minimaler Hörverstärkung für Sport und Hörverlust zu decken. Obwohl diese intelligenten, anpassbaren Hörgeräte immer beliebter werden, stellen sie die Entwickler vor die Herausforderung, die Leistung zu verbessern und gleichzeitig die Kosten und den Stromverbrauch auf ein Minimum zu beschränken.

Die Herausforderungen ergeben sich aus der Notwendigkeit, problematische Umgebungseinflüsse und Knochenleitungssignale im Hörkanal zu reduzieren und gleichzeitig Verzögerungen durch die Elektronik des Hörgeräts zu berücksichtigen. Diese elektronischen Geräte beinhalten Mikrofone, einen Lautsprecher, einen DSP und einen Codec. Die Kombination der Verstärkungs- und Latenzsignale der Elektronik mit den Umgebungs- und Knochengeräuschen erzeugt einen Kamm-Effekt, den es zu verstehen gilt. Nur dann kann er wirksam gemildert werden, um ein kostengünstiges, energieeffizientes Design zu realisieren.

Dieser Artikel beschreibt die Konstruktion und den Betrieb von PSAPs, typische Designanforderungen und technische Schlüsselkonzepte wie den Kammeffekt. Anschließend wird ein stromsparender, hochleistungsfähiger Audiocodec, mit dem der Kamm-Effekt behoben werden kann, von Analog Devices/Maxim Integrated für den Einsatz in PSAPs vorgestellt und es wird gezeigt, wie er angewendet wird.

Anforderungen an den Betrieb und das Design von PSAPs

Mit zunehmendem Alter wird es oft schwieriger, Radio, Fernsehen oder ein Gespräch zu hören. Manchmal stören Hintergrundgeräusche das Verstehen eines Gesprächs im Restaurant oder bei einer gesellschaftlichen Veranstaltung. Die bisherigen Lösungen für Hörprobleme beruhen auf teuren Hörgeräten, die als Medizinprodukte eingestuft und reguliert werden. Unabhängig vom Grad der Schwerhörigkeit des einzelnen Nutzers sind diese Geräte erheblich teurer als nicht regulierte PSAP-Hörgeräte.

Wiederaufladbare PSAPs, die für die Verbesserung des Gehörs in der Freizeit oder auf niedrigem Niveau gedacht sind, verfügen über eine anpassbare Verstärkung auf niedrigem Niveau, um den Nutzern zu helfen, klar zu hören, indem sie die mittleren bis hohen Frequenzen verstärken oder abschwächen. Der Verstärker verfügt in der Regel über Verstärkungsrückstellungen und Rauschunterdrückungsschaltungen, um Rückkopplungen und Hintergrundrauschen zu reduzieren (Abbildung 1).

Abbildung 1: PSAPs wie das C350+ verfügen über eine anpassbare Verstärkung auf niedrigem Niveau zur Verbesserung des Hörerlebnisses. (Bildquelle: Health Products for You (HPFY))

Abbildung 1: PSAPs wie das C350+ verfügen über eine anpassbare Verstärkung auf niedrigem Niveau zur Verbesserung des Hörerlebnisses. (Bildquelle: Health Products for You (HPFY))

Der Frequenzbereich eines jeden Geräts hängt von der primären Anwendung ab, z. B. Sprache oder Musik. Für Sprache reicht der Betriebsfrequenzbereich von 20 Hertz (Hz) bis 8 Kilohertz (kHz), während Musik bis zum hörbaren Maximum von 20 kHz reicht. Die meisten PSAP-Geräte sind batteriebetrieben und verfügen über eine PC-Software, die eine anpassbare Verstärkung über den gesamten Frequenzbereich ermöglicht. Die Geräte sind außerdem so konzipiert, dass sie eine hervorragende Klangqualität und Sprachverständlichkeit für die Geräusche in der Umgebung des Benutzers, für das Telefon und für das Audiostreaming bieten.

Ein typisches Audio-PSAP-System umfasst einen Audiocodec und einen DSP-Kern. Eine vereinfachte Darstellung dieses PSAP-Audiosystems besteht aus einem Audiocodec mit einem Mikrofoneingang und einem Analog/Digital-Wandler (ADC). Der Audiocodec dezimiert den digitalen Ausgang des ADCs zur Vorbereitung der digitalen Übertragung an den Bluetooth-SoC/DSP-Kern (Abbildung 2).

Abbildung 2: Ein typisches Audiosystem für ein PSAP besteht aus Mikrofon, ADC, Dezimator, Bluetooth/DSP-Kern, Interpolator, Digital/Analog-Wandler (DAC), Verstärker und Lautsprecher. (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Abbildung 2: Ein typisches Audiosystem für ein PSAP besteht aus Mikrofon, ADC, Dezimator, Bluetooth/DSP-Kern, Interpolator, Digital/Analog-Wandler (DAC), Verstärker und Lautsprecher. (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Der Bluetooth-SoC/DSP-Kern dezimiert das Signal weiter, um es für den DSP-Block vorzubereiten. Der DSP-Block verarbeitet das Signal, interpoliert und sendet dann das digitale Signal zurück an den Audiocodec. Der Audiocodec wandelt das digitale Signal wieder in ein analoges um, um den Lautsprecherausgang anzusteuern.

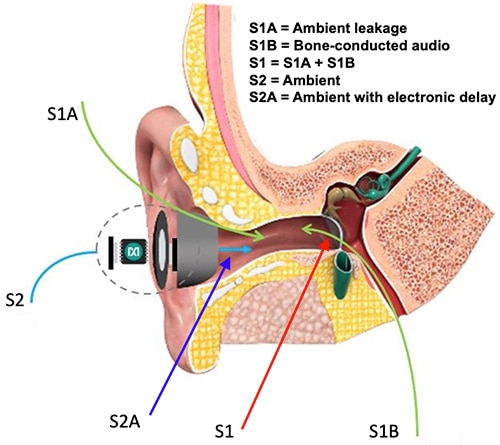

Der aktivierte PSAP verfügt über zwei Arten von Tönen, die das Trommelfell des Benutzers erreichen. S1 ist die Summe aus den Resten der Sprachumgebung des Benutzers (S1A) und der Knochenleitung (S1B). Für S1 verdeckt das Hörgerät die Ohröffnung, um zu verhindern, dass der Schall nach innen gelangt und aus dem Gehörgang entweicht (Abbildung 3).

Abbildung 3: Drei Schallquellen erreichen das Trommelfell mit einem PSAP: Umgebungsgeräusche (S1A), knochengeleitete Geräusche (S1B) und der verarbeitete Umgebungsschall (S2A). (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Abbildung 3: Drei Schallquellen erreichen das Trommelfell mit einem PSAP: Umgebungsgeräusche (S1A), knochengeleitete Geräusche (S1B) und der verarbeitete Umgebungsschall (S2A). (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Das Mikrofon des PSAP nimmt den Umgebungsschall (S2) auf, der DSP verarbeitet ihn, und das Ausgangssignal (S2A) wird über den Audiowandler in den Gehörgang gesendet. Wichtig ist, dass die Audioverarbeitungskette eine Verzögerung erzeugt. Diese drei Klänge summieren sich im Trommelfell des Benutzers zu einem PSAP-Erlebnis.

Der PSAP-Kammeffekt

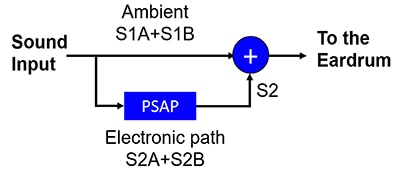

Für das PSAP-Erlebnis muss das Audiosystem alle Töne hinzufügen, bevor sie auf das Trommelfell treffen. Die Ankunftszeit von S1A und S1B am Trommelfell des Benutzers ist identisch, aber wie gezeigt, durchläuft das S2-Signal das Audiosystem, wodurch eine leichte Verzögerung entsteht. Wenn die Verzögerung und die Verstärkung nicht angemessen eingestellt sind, tritt bei der Addition der Quellen ein Echoeffekt auf (Abbildung 4).

Abbildung 4: Signalmodell für die Summierung der drei Töne: S1A, S1B und S2. (Bildquelle: Bonnie Baker)

Abbildung 4: Signalmodell für die Summierung der drei Töne: S1A, S1B und S2. (Bildquelle: Bonnie Baker)

Die Variablen in Abbildung 4 sind Verzögerung und Verstärkung (G). Das S1-Signal geht direkt an das Trommelfell. Durch Hinzufügen des Umgebungsgeräuschs S1 zum elektronischen Pfad S2 erzeugt die Verstärkungsfunktion in S2 eine Verzögerung. Die Addition von S1 und S2 kann ein Echo erzeugen, das jedoch durch Manipulation der Verzögerungszeit und des Verstärkungsgrads minimiert werden kann.

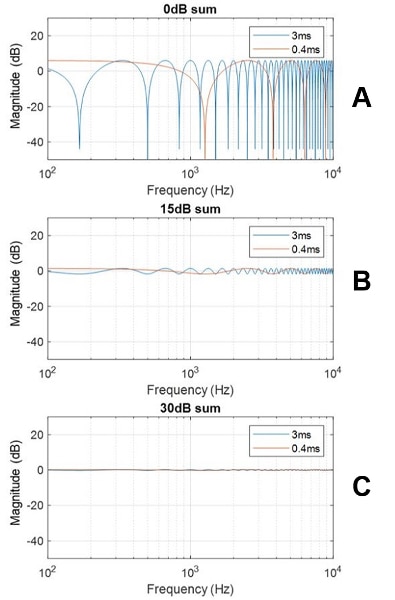

Abbildung 5 zeigt die resultierende Signalantwort für eine Verzögerung von 0,4 Millisekunden (ms) und 3 ms und G von 0 Dezibel (dB), 15 dB und 30 dB.

Abbildung 5: Der Summenfrequenzgang von zwei Klängen auf der Grundlage des Signalmodells, mit Verzögerungsänderungen von 0,4 ms bis 3 ms und Verstärkungsänderungen von 0 dB, 15 dB und 30 dB. (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Abbildung 5: Der Summenfrequenzgang von zwei Klängen auf der Grundlage des Signalmodells, mit Verzögerungsänderungen von 0,4 ms bis 3 ms und Verstärkungsänderungen von 0 dB, 15 dB und 30 dB. (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Die normalisierten Frequenzgänge in Abbildung 5 veranschaulichen die Verzögerungs- und Verstärkungswirkung auf das Trommelfell. Es gibt eine Verzerrung oder einen Kamm-Effekt in Form von mehreren Kerben für G gleich 0 dB. Der Kamm-Effekt kann die Klangqualität durch Nachhall oder Echo verschlechtern. In Abbildung 5A erzeugt eine Verzögerung von 3 ms mehr Kerben bei einer viel niedrigeren Frequenz.

Mit der erhöhten Verstärkung in Abbildung 5B verliert der Kamm-Effekt an Bedeutung. Die Verstärkungsänderung von 0 dB auf 15 dB bildet eine Welligkeit von ~3 dB bei 15 dB Verstärkung. In Abbildung 5C ist für beide Verzögerungen bei einer Verstärkung von 30 dB eine nahezu flache Reaktion zu erkennen.

Wie man den Kamm-Effekt abschwächt

Wie beschrieben, reduziert eine Erhöhung der Verstärkung und eine Verringerung der Verzögerung den Kamm-Effekt in einem herkömmlichen PSAP-System, um dessen Nachhall oder Echo zu verringern. Ein modernes PSAP-Gerät ersetzt die Verzögerungs-/Verstärkungskomponenten durch ein zusätzliches digitales Filter mit geringer Latenz, das zur Rauschunterdrückung eingesetzt wird (Abbildung 6).

Abbildung 6: In einem modernen PSAP-System erreichen vier Töne das Trommelfell: S1A, S1B, S2A und S2B. (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

Abbildung 6: In einem modernen PSAP-System erreichen vier Töne das Trommelfell: S1A, S1B, S2A und S2B. (Bildquelle: Maxim Integrated, modifiziert von Bonnie Baker)

In Abbildung 6 erzeugt der leistungsstarke und stromsparende Audiocodec MAX98050 ein Antirauschen (S2B), das mit dem ursprünglichen passiven Umgebungsgeräusch interagiert und einen neuen Klang erzeugt. Der MAX98050 verfügt über Funktionen zur Rauschunterdrückung und zur Sprach- und Umgebungsanhebung, die auf einem digitalen Filter mit geringem Stromverbrauch und niedriger Latenz beruhen, der sicherstellt, dass S2B das Rauschen bei niedrigen Frequenzen reduziert.

Abbildung 7 zeigt ein vereinfachtes Blockdiagramm auf Basis der PSAP-Lösung mit MAX98050.

Abbildung 7: Der Codec MAX98050 bildet die PSAP-Signalschnittstelle, um die Verstärkung zu variieren und Rauschen und Verzögerung zu reduzieren. (Bildquelle: Bonnie Baker)

Abbildung 7: Der Codec MAX98050 bildet die PSAP-Signalschnittstelle, um die Verstärkung zu variieren und Rauschen und Verzögerung zu reduzieren. (Bildquelle: Bonnie Baker)

Eine Simulation auf der Grundlage des Blockdiagramms in Abbildung 7 veranschaulicht den Kammeffekt des MAX98050-Systems sowie den Einfluss von Verstärkung und Verzögerungszeit auf das Rauschen (Abbildung 8).

Abbildung 8: Eine Simulation des Diagramms in Abbildung 7 zeigt den Kammeffekt des MAX98050 und den Einfluss von Verstärkung und Verzögerungszeit auf das Rauschen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 8: Eine Simulation des Diagramms in Abbildung 7 zeigt den Kammeffekt des MAX98050 und den Einfluss von Verstärkung und Verzögerungszeit auf das Rauschen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 8 zeigt, dass die Anti-Rausch-Lösung von Maxim den Verstärkungsunterschied zwischen S1 und S2 hervorhebt. Zusätzlich zur Simulation wird die vorgeschlagene Anti-Rausch-Lösung durch Messungen mit dem realen Formfaktor und dem Echtzeit-Evaluierungssystem validiert.

Beachten Sie, dass die Verringerung der Verzögerung in Audiosystemen relativ hohe ADC- und DAC-Abtastraten erfordert. Diese Änderungen erhöhen die Rechenlast und verringern die Leistungseffizienz. Insgesamt ist eine Verschlechterung der Audioleistung festzustellen.

Fazit

PSAPs bieten klare, kostengünstige Vorteile für alle, die ihre Hörfähigkeit verbessern wollen. Für die Entwickler besteht die Herausforderung darin, die Effizienz und Leistung zu verbessern, was einen effektiveren Umgang mit dem Kammeffekt erfordert. Wie gezeigt, können Entwickler mit dem stromsparenden, stets aktiven Codec MAX98050 von Maxim Integrated den PSAP-Kammeffekt abschwächen, was zu einer verbesserten Audio- und Leistungsperformance und einem flexiblen Systemdesign für PSAPs der nächsten Generation führt.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.