Für Maker und Ingenieure: Wissenswertes zu Instrumentenverstärkern zur exakten Erfassung von IoT-Daten

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2018-06-19

Am Anfang des Internets der Dinge (IoT) und des Smart Home steht die Erfassung von Daten. Doch bereits hier stoßen Bastler, Maker und selbst professionelle Entwickler auf ein erstes Problem. Viele kostengünstige Wandler wie Beschleunigungsmesser, Kraftsensoren, Dehnungsmesser und Druckwandler sind um resistive Wheatstone-Brücken herum konzipiert, sodass es sich bei ihren Ausgangssignalen um Differenzspannungen im Bereich von Millivolt (mV) handelt.

Bevor es weitergehen kann, müssen diese Kleinsignale exakt erfasst und verstärkt werden, um sie auf mit den Analog/Digital-Wandlern (ADCs) des Mikroprozessors kompatible Pegel zu bringen, ohne DC-Offsets und Rauschen zu verursachen. Ebenso erfordert das Messen von Strömen mit High-Side-Strommesswiderständen Verstärker ohne massebezogene Eingänge, die außerdem für hohe Gleichtaktspannungen geeignet sind.

Damit die erfassten Daten auch wirklich exakt sind, müssen sich Maker und Bastler mit dem Instrumentenverstärker (INA) vertraut machen. Hierbei handelt es sich um einen symmetrischen Differenzverstärker mit einfach zu steuernder Verstärkung, geringer Offset-Drift und Rauschunterdrückung. Er ist eine natürliche Ergänzung zu kostengünstigen Wandlern in Steuerungsanwendungen für den Heimbereich. Durch seine zwei nicht massebezogenen Eingänge mit hoher Impedanz eignet er sich außerdem perfekt für sämtliche potenzialfreien Differenzmessungen.

In diesem Artikel wird die Signalkette vom Sensor zum Prozessor beschrieben sowie die Erfordernis von Gleichtaktunterdrückung, Genauigkeit und Stabilität an der Verstärkerstufe. Außerdem wird im Artikel auf passende Sensoren und INAs sowie auf ihre Verwendung eingegangen.

Piezoresistive Wandler

Wandlern, in denen piezoresistive Elemente zum Einsatz kommen, zählen mit zu den beliebtesten. Sie werden zur Messung von Dehnung, Kraft, Beschleunigung und Druck verwendet, um nur einige wenige Anwendungsbereiche zu nennen.

An die mechanischen Elemente des Wandlers sind kleine, piezoresistive Elemente angebracht. Diese Elemente können die Form von Leisten, Platten, Federn oder Membranen haben. Die Messung des gewünschten Parameters führt dazu, dass sich die mechanische Struktur verformt. Die piezoresistiven Elemente erfahren eine Dehnung proportional zum gemessenen Parameter, wodurch sich der elektrische Widerstand der Elemente ändert.

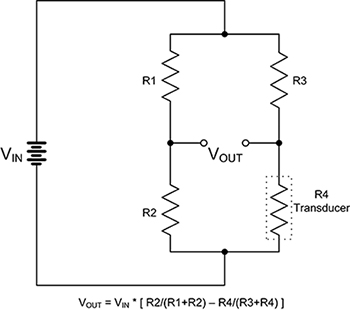

Der Widerstand des piezoresistiven Elements ist üblicherweise Bestandteil einer Wheatstone-Brückenschaltung (Abbildung 1). Wenn die Eingangsspannung der Brücke vorgegeben ist und alle vier Widerstandswerte identisch sind, spricht man von einer symmetrischen Brücke und die Ausgangsspannung VOUT ist null.

Abbildung 1: In einer Wheatstone-Brücke ist der Wandler üblicherweise eines von vier resistiven Elementen. Da sich sein Widerstand aufgrund von Druck oder anderen Kräften ändert, ändert sich die Ausgangsspannung proportional dazu. (Bildquelle: DigiKey)

In Abbildung 1 stellt R4 den Wandler dar. Änderungen des Drucks oder eines anderen gemessenen Parameters führen dazu, dass die mechanische Struktur und die Widerstände eine Dehnung erfahren, wodurch sich der elektrische Widerstand der Piezowiderstände ändert. Dies führt dazu, dass sich der Nennwert des Widerstands des Wandlers proportional zum aufgewendeten Druck ändert. Die Ausgangsspannung VOUT der Brücke wiederum ist eine Spannung, die proportional zur Widerstandsänderung und somit zum Druck am Sensorelement ist.

Zu beachten ist, dass VOUT ein Potenzial aufweist, das nominell die Hälfte von VIN beträgt. Hierbei handelt es sich um die Gleichtakt-Signalspannung. Für einen Wandler mit einem maximalen Spannungshub von 50 mV macht ein Spannungsinkrement von einem Prozent 0,5 mV aus. Bei einem Gleichtaktpegel von 2 Volt muss die Gleichtaktunterdrückung (CMRR, Common Mode Rejection Ratio) 72 dB betragen, um die Spannungsänderung auflösen zu können.

Bei dem von NXP Semiconductors angebotenen Modell MPX2050DP handelt es sich um einen Druckwandler für 50 kPascal (7,5 psi) mit zwei Anschlüssen, der einen Ausgangssignalpegel mit einem maximalen Spannungshub von 40 mV bietet (Abbildung 2). Die zwei Anschlüsse ermöglichen die Messung entweder des Differenz- oder des Relativdrucks (bezogen auf Atmosphäre).

Abbildung 2: Bei dem von NXP Semiconductors angebotenen Modell MPX2050DP handelt es sich um einen Druckwandler für 7,5 psi mit zwei Anschlüssen und einem Ausgangssignalpegel mit einem maximalen Spannungshub von 40 mV. (Bildquelle: NXP Semiconductors)

Kommerzielle Wandler enthalten eine Temperaturkompensation, damit der Wandler ausschließlich auf den gewünschten Parameter reagiert und nicht auf Veränderungen in der Umgebung des Wandlers.

Von TE Connectivity ist mit dem Modell FX1901-0001-0050-L ein piezoresistiver Druckkraftsensor mit einem Bereich von 22,68 kgf (50 lbf) erhältlich. Dieser Sensor misst statt dem Druck die Kraft, verwendet aber eine ähnliche Wheatstonesche Messbrückenschaltung wie der Druckwandler. Bei einer Empfindlichkeit von 20 mV/V beträgt die maximale Lastempfindlichkeit für eine 5-Volt-Versorgungsspannung 100 mV.

Die Gemeinsamkeit dieser Wandler besteht darin, dass ihre differenziellen Ausgangspegel im Millivoltbereich liegen, sodass eine Verstärkung erforderlich ist, um sie mit Analog/Digital-Wandlern verwenden zu können. Diese Rolle übernimmt der Instrumentenverstärker (INA).

Instrumentenverstärker

Ein INA ist ein Differenzverstärker, der auf der Technologie von Operationsverstärkern basiert. Sie haben differenzielle Eingänge und einen referenzbezogenen Ausgang. Da es sich um einen Differenzverstärker handelt, können Gleichtaktsignale damit abgeschwächt werden. In welchem Umfang dies möglich ist, wird durch das bereits erwähnte CMRR festgelegt. Dadurch eignet sich diese Komponente ideal zur Verstärkung von Kleinsignalen beim Vorhandensein großer Gleichtaktsignale oder Offsets. Des Weiteren zeichnen sich INAs durch eine stabile und exakte Verstärkung, die problemlos angepasst werden kann, eine hohe Eingangsimpedanz sowie eine niedrige Ausgangsimpedanz aus.

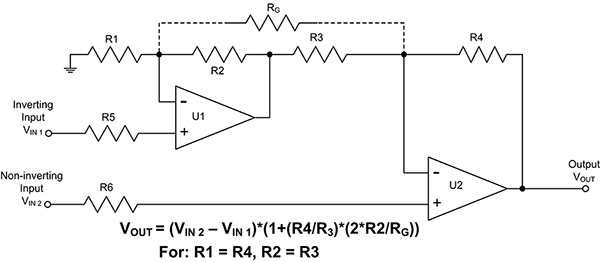

Für INAs sind zwei Schaltungstopologien üblich. Die dabei am häufigsten vorkommende ist das in Abbildung 3 gezeigte Design mit drei Operationsverstärkern. In dieser Schaltkreiskonfiguration handelt es sich bei den Verstärkern U1 und U2 um nicht invertierende Eingangspuffer. Sie versorgen den Differenzverstärker U3. Die Verstärkung des INA wird hauptsächlich über RG festgelegt. Der Referenzeingang, der bei Nichtverwendung üblicherweise geerdet ist, steuert den Ausgangspegel der Offsetspannung. Der Messeingang kann verwendet werden, um die Verstärkung des Differenzverstärkers am Ausgang zu variieren. Bei Nichtverwendung ist sie an den Ausgang der Differenzstufe gebunden.

Abbildung 3: Bei einem INA mit drei Operationsverstärkern ist die Wechselstrom-Gleichtaktunterdrückung üblicherweise höher als bei der Version mit zwei Operationsverstärkern. Die Verstärkung wird über RG festgelegt. (Bildquelle: DigiKey)

Die Anzahl der erforderlichen Operationsverstärker kann mithilfe der Topologie mit zwei Operationsverstärkern verringert werden (Abbildung 4).

Abbildung 4: Mit der Konfiguration mit zwei Operationsverstärkern für einen INA sind Einsparungen bei den Kosten und beim Stromverbrauch möglich. (Bildquelle: DigiKey)

Diese Schaltkreistopologie verwendet nur zwei Operationsverstärker und ermöglicht Einsparungen bei den Kosten und beim Stromverbrauch. Die asymmetrische Konfiguration des Schaltkreises mit zwei Operationsverstärkern kann mehrere Probleme verursachen, wodurch der Nutzen dieser Schaltung eingeschränkt wird. Insbesondere kann im Vergleich zum Design mit drei Operationsverstärkern die Wechselstrom-Gleichtaktunterdrückung verringert werden.

Integrierte INAs

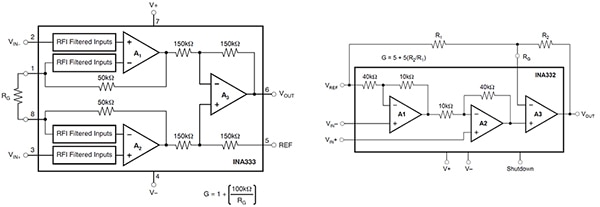

Bei dem von Texas Instruments angebotenen Modell INA333AIDRGT handelt es sich um ein Beispiel für einen INA, der auf der Konfiguration mit drei Operationsverstärkern basiert. Durch die driftlose Schaltung sind die DC-Spezifikationen herausragend. Über einen einzelnen externen Widerstand kann eine Verstärkung von 1 bis 10.000 eingestellt werden. Die CMRR für Verstärkungsfaktoren über 100 beträgt 100 dB. Der Operationsverstärker ist für industrielle Anwendungen mit 3,3 Volt bis 5 Volt konzipiert. Die Bandbreite ist abhängig von der Verstärkung und beträgt 150 kHz für den Verstärkungsfaktor 1.

Im Gegensatz dazu handelt es sich bei dem Modell INA332AIDGKR von Texas Instruments um einen Breitband-INA auf der Basis eines modifizierten Modells mit zwei Operationsverstärkern mit einer zusätzlichen Verstärkerstufe. Die Verstärkung kann über einen einzelnen externen Widerstand auf Verstärkungsfaktoren zwischen 5 und 1000 eingestellt werden. Die typische CMRR beträgt 73 dB. Die Bandbreite ist mit 2 MHz erheblich größer.

Die Integration des INA in einen monolithischen IC ermöglicht die präzise Abstimmung sowohl der aktiven als auch der passiven Komponenten, wodurch eine bessere Regelung von Verstärkung und CMRR gewährleistet ist (Abbildung 5).

Abbildung 5: Vergleich der vereinfachten Schaltpläne zu den Instrumentenverstärkern INA333 und INA332 von Texas Instruments für die kommerzielle Implementierung der INA-Topologien mit zwei und drei Operationsverstärkern. (Bildquelle: Texas Instruments)

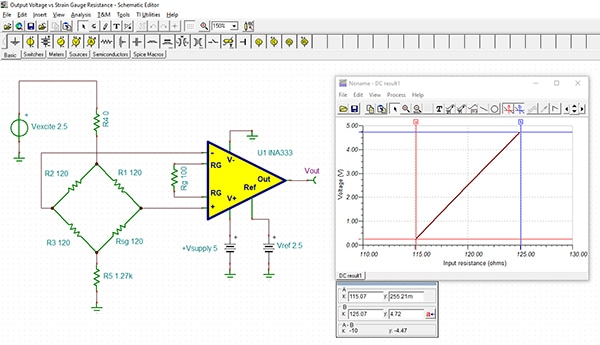

Ein Referenzdesign für den INA333 von Texas Instruments in Abbildung 6 zeigt, wie problemlos der Instrumentenverstärker zur Unterstützung eines Wheatstone-Brückenwandlers verwendet werden kann. Dieses Design untersucht den Einsatz eines 120-Ohm-Dehnungsmessstreifens als aktives Wandlerelement. Dieser Schaltkreis kann für jede Art von Wheatstone-Brückensensor oder -wandler verwendet werden und wird im SPICE-Simulator TINA TI simuliert.

Abbildung 6: Eine Simulation des DMS-Verstärkers mit einem INA333 von Texas Instruments mit dem Simulationstool TINA TI zeigt einen Dehnungsmessstreifen (Rsg) mit einem Nennwiderstand von 120 Ω und einem Anzeigebereich von 4,47 Volt für eine Widerstandsschwankung von 10 Ω für Rsg. (Bildquelle: DigiKey)

Der Dehnungsmessstreifen, in der Abbildung Rsg, hat einen Nennwiderstand von 120 Ω mit einer möglichen Schwankung zwischen 115 Ω und 125 Ω. Ziel ist seine Verwendung mit einem Analog/Digital-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 0 Volt bis 5 Volt.

Dazu ist die Verstärkung auf 1001 festgelegt mit einer Referenzspannung von 2,5 Volt. Die DC-Transfercharakteristik zeigt die Ausgangsspannung des INA als Funktion der Widerstandsänderung des Dehnungsmessstreifens an. Die Cursor-Messungen in der Simulation zeigen den Ausgangsspannungsbereich von 4,47 Volt für eine Widerstandsschwankung des Dehnungsmessstreifens von 10 Ω.

High-Side-Strommessung

Eine der am häufigsten verwendeten Methoden zur Messung elektrischer Ströme ist die Verwendung eines kleinen Widerstands als Strom-Shunt. Für Stromversorgungsmessungen in der Größenordnung von wenigen Ampere sorgt ein Widerstand von etwa 10 Milliohm (mΩ) für einen Spannungsabfall von 10 mV pro Ampere (Abbildung 7).

Abbildung 7: Einsatz eines INA zur High-Side-Strommessung mit einem Shunt-Widerstand (RSENSE) zwischen der Spannungsquelle des INA und der Last. (Bildquelle: DigiKey)

Wenn der Shunt-Widerstand zwischen Last und Masse platziert wird, spricht man von einer Low-Side-Strommessung. Befindet sich der Messwiderstand zwischen Stromquelle und Last, handelt es sich um eine High-Side-Strommessung. Die High-Side-Strommessung bietet den Vorteil, dass keine Störungen durch die Masse vorhanden sind. Außerdem ermöglicht sie das Erkennen von Erdschlüssen der Last.

Die High-Side-Strommessung erfordert eine sorgfältige Untersuchung der am Instrumentenverstärker anliegenden Gleichtaktspannungen, worauf später noch eingegangen wird.

Wenn RSENSE 10 mΩ beträgt, dann führt eine Stromschwankung von 5 Ampere zu einem Spannungsabfall von 50 Millivolt am Widerstand. Ein Verstärkungsfaktor von 100 am INA hat eine Schwankung der Ausgangsspannung von 5 Volt zur Folge.

Vermeiden häufiger Probleme mit INAs

Wie bereits erwähnt ist es wichtig, sich über den Gleichtakt-Spannungsbereich des INA Gedanken zu machen. Betrachten Sie hierzu die Messung mit dem Dehnungsmessstreifen in Abbildung 6. Der INA wird über eine einzelne 5-Volt-Versorgung betrieben, wodurch die Stromverteilung erleichtert wird. Wenn der Referenzeingang geerdet ist, wie es beim Betrieb mit zwei Versorgungsspannungen üblich ist, liegt die Mitte der Ausgangsschwankung bei 0 Volt. Da die INA-Eingänge beide um 2,3 Volt herum liegen, liegt der Ausgang um 0 Volt herum und eine Schwankung unter die Referenzspannung von 0 Volt ist nicht möglich. Wenn der Messeingang auf 2,5 Volt angehoben wird, liegt die Mitte der Ausgangsspannung um 2,5 Volt herum, wodurch Schwankungen nach oben und unten möglich sind.

Außerdem sollte unbedingt sichergestellt werden, dass die internen Pufferverstärker bei hoher Verstärkung nicht gesättigt werden. Sehen wir uns an, was passiert, wenn die Spannung am Eingang des INA 5 mV und der Verstärkungsfaktor 1000 betragen. In dieser Situation besteht eine Spannungsdifferenz von 5 Volt zwischen den Ausgängen der Eingangspuffer. Wenn der INA über eine 5-Volt-Spannungsversorgung betrieben wird, dann ist einer der Puffer gesättigt. Glücklicherweise bieten INA-Lieferanten wie Texas Instruments Anwendungsprogramme („VCM vs. VOUT for instrumentation amps“) an, um den Gleichtakt-Spannungsbereich ihrer Instrumentenverstärker zu überprüfen.

Als letzte Vorsichtsmaßnahme sollte für die INA-Eingänge eine Masserückführung bereitgestellt werden. Falls die Eingänge AC-gekoppelt oder mit einem nicht geerdeten Gerät wie etwa einem Thermoelement verbunden sind, sollte ein großer Widerstand zwischen Eingang und Masse integriert werden, um den Eingangsruhestrom des Verstärkers abzuleiten.

Fazit

Bastler und professionelle Entwickler werden schnell feststellen, dass die Verbindung von Sensoren mit dem IoT zunächst ein gutes Verständnis dahingehend erfordert, wie man ein Kleinsignal einer Wheatstone-Brücke erfasst und verstärkt, bevor es mit Analog/Digital-Wandlern digitalisiert wird.

INAs eignen sich ideal zur Verstärkung von Differenzsignalen. Sie bieten eine hohe Verstärkung, eine hohe Gleichtaktunterdrückung sowie eine hohe Eingangsimpedanz. Da sie in verschiedenen Konfigurationen erhältlich sind, muss man verstehen, wie sie funktionieren, was die wichtigen Spezifikationen sind und worauf bei ihrer Verwendung zu achten ist.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.