Umgang mit Interferenzen in industriellen drahtlosen Steuerungssystemen mit hoher Zuverlässigkeit

Zur Verfügung gestellt von Europäische Fachredakteure von DigiKey

2015-06-24

Drahtlose Elemente bieten große Vorteile für industrielle Systeme, aber es müssen einige wichtige Probleme beherrscht werden. Dieser Artikel beleuchtet die Herausforderungen, die Interferenzen für industrielle drahtlose Steuerungssystemen mit hoher Zuverlässigkeit darstellen, sowie die verschiedenen Frequenzen und Drahtlosprotokolle, die in verschiedenen Sendebausteinen und Modulen von Decawave, Linx Technologies, Digi und Atmel implementiert sind.

Interferenzen in drahtlosen Steuerungssystemen für die industrielle Automatisierung können mithilfe verschiedener Methoden minimiert werden. Die Konstrukteure können auf der Suche nach möglichst zuverlässigen Drahtlosverbindungen Leistungsübertragungsbilanz, Entfernung, Frequenz und Protokolle gegeneinander aufwiegen. Störungen können viele mögliche Quellen haben: von breitbandigem elektrischem Rauschen bis zu anderen Drahtlossystemen, die in der Nähe betrieben werden.

Eine Möglichkeit zur Optimierung der Verbindung ist der Einsatz von Codemultiplexverfahren (CDMA, Code Division Multiplexing) zur Minimierung der Auswirkung von verloren gegangen Symbolen. Vorwärtsfehlerkorrektur und CRC-Checks sind Standardverfahren zur Erhaltung der Datenintegrität, können aber in den Nutzdaten viele wertvolle Bits belegen.

Frequenzspreizungs- und Frequenzsprungverfahren werden ebenfalls zur Minimierung von Störungen eingesetzt. Das Spreizen des Signals über einen Frequenzbereich reduziert wiederum die Auswirkungen von Störungen jeder der Frequenzen. Die Verbindung könnte auch das Problem erkennen und automatisch in ein anderes Band wechseln und die Störungen durch ein Frequenzwechselschema vermeiden.

Gleichzeitig kann die Leistungsübertragungsbilanz innerhalb eines Werks auf Kosten der durch diese Techniken erzielten Reichweite, die bis zu 12 km betragen kann, erhöht werden. Die Empfindlichkeit gegen andere Signale ist dann geringer.

Alle diese Techniken haben Nebenwirkungen auf das verwendete Frequenzspektrum. Die Sub-Gigahertz-Bänder 868 MHz und 902 MHz sind mit vielen verschiedene Verbindungstypen überfüllt, sodass Frequenzspreizung oder Frequenzwechsel nicht in Frage kommt, während das Low-Power-Protokoll ZigBee im 2,4-GHz-Band arbeitet, aber auch mit Wi-Fi und Bluetooth zurechtkommen muss und die normalen Störungen durch Mikrowellen und andere industrielle Systeme abwehren muss.

Beispielhaft für diese Herausforderungen ist die Tatsache, dass sich nur wenige ZigBee-Kanäle nicht mit Wi-Fi (Kanäle 15, 20, 25 und 26) überschneiden und nicht nennenswert gestört werden, während jeder Wi-Fi-Kanal durch vier ZigBee-Kanäle überlagert wird. Die Reduzierung der Paketfehlerrate (PER, Packet Error Rate) steht in enger Beziehung zum Abstand zwischen Quelle und Empfänger der Störungen und zu den Differenzen der Zentralfrequenzen (zwischen Quelle und Empfänger der Störungen) und stellt eine große Herausforderung für Systeme dar, die im 2,4-GHz-Band arbeiten.

Decawave geht dieses Problem nicht direkt an, sondern setzt eine Kombination von 3,5-GHz- und 6,5-GHz-Band und Ultra-Breitband-Protokollen ein, um höhere Datenraten zu erzielen, die weniger empfindlich gegen Störungen sind. Der DW1000-Chip von DecaWave ist ein kompletter Single-Chip-CMOS-Ultra-Breitband-IC nach IEEE802.15.4-2011. Er ist der erste aus der ScenSor-Bausteinfamilie (Seek Control Execute Network Sense Obey Respond), er liefert Datenraten von 110 kbps, 850 kbps und 6,8 Mbps und kann wegen der höheren Frequenzen sowohl in Innenräumen als auch im Freien markierte Objekte auf 10 cm genau orten.

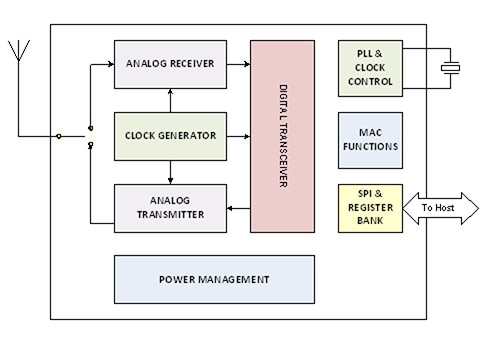

Abbildung 1: Blockschaltbild des Senders DW1000.

Die Technologie wirkt sich sowohl auf hochzuverlässige Verbindungen für die exakte Ortung in Innenräumen und auf die Kommunikation bei der Automatisierung von Werksanlagen aus. Da der DW1000 gleichzeitig eine exakte Zeitmessung und Datenkommunikation erlaubt, kann er in Echtzeit-Ortungssystemen (RTLS. Real Time Location Systems) und in Positionierungssystemen in Innenräumen sowie für das Internet der Dinge und für Drahtlossensor-Netzwerke eingesetzt werden.

Hersteller von industriellen Automatisierungsanlagen können die Technologie mit ihrer Ortungsgenauigkeit von 10 cm gegenüber 3 – 5 m bei Wi-Fi RTLS in Automatisierungs- und Überwachungstools integrieren. Die Verwendung von höheren Frequenzen ermöglicht auch höhere Datenraten von bis zu 6,8 Mbit/s im Vergleich zur 250 kbit/s bei ZigBee und 1 Mbit/s bei Wi-Fi.

Das verwendete Protokoll erfüllt die Norm 802.15.4a. Es ist eine Kombination von BPM (Burst Position Modulation) und binärer Phasenmodulation (BPSK, Binary Phase Shift Keying). Die Kombination BPM-BPSK wird zur Modulierung von Symbolen verwendet, wobei sich jedes Symbol aus einer Folge von Ultra-Breitband-Impulsen zusammensetzt. Dadurch reduziert sich die Störanfälligkeit auf Störungen durch eine bestimmte Frequenz. Der Chip kombiniert außerdem Frequenzteilung (FDMA) mit Codemultiplexverfahren (CDMA) auf sechs Kanälen, wobei die Kanalverbindung durch Verwendung von zwei verschiedene Codes pro Kanal optimiert und die Störungen reduziert werden. Dies wird dann mit einer integrierten FEC- und CRC-Fehlerkorrektor kombiniert, die dafür sorgt, dass das Signal nicht durch Störungen beeinträchtigt wird.

Die Technologie ist außerdem systembedingt gegen Mehrweginterferenz immun, da das Frequenzband des Impulses kaum reflektiert wird und schneller zerstreut wird.

Die Versorgungsspannung des DW1000 beträgt 2,8 bis 3,6 V. Die Stromstärke ab 31mA im Sendemodus und ab 64 mA und im Empfangsmodus sorgt für einen niedrigen Energieverbrauch.

Für das Sub-GHz-Band hat Linx Technologies einen Sender für eine zuverlässige Fernsteuerung über große Entfernungen und für Sensoranwendungen entwickelt. Der TRM-900-TT besteht aus einem hochoptimierten "Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)"-HF-Sender mit integriertem Fernsteuerungs-Transcoder. Das FHSS-System erlaubt höhere Leistung mit weniger Störungen und hat somit eine größere Reichweite als Schmalbandsender.

Das Modul wird im Frequenzband von 902 bis 928 MHz betrieben und hat eine typische Empfindlichkeit von 112 dBm. Die Grundversion kann eine Sendeausgangsleistung von +12,5 dBm generieren und hat eine Reichweite von über 2 Meilen (3,2 km) bei Sichtverbindung in typischen Umgebungen mit Antennen mit 0 dB Verstärkung. Eine Hochleistungsversion mit +23,5 dBm Ausgangsleistung hat eine Reichweite von bis zu 8 Meilen (12,8 km).

Der HF-Synthesizer verfügt über einen spannungsgesteuerten Oszillator (VCO) und eine rauscharme Fractional-N-PLL. Der Oszillator wird mit der doppelten Grundfrequenz betrieben, um die durch Nebenemissionen verursachten Störungen zu reduzieren und damit die Reichweite zu erhöhen. Da Empfangs- und Sende-Synthesizer integriert sind, können sie automatisch konfiguriert werden. Damit können optimale Werte für Phasenrauschen, Modulationsqualität und Einschwingzeit erzielt werden.

Der Empfänger ist mit hocheffizienten rauscharmen Verstärkern bestückt, deren Empfindlichkeit bis zu –112 dBm beträgt, und Linx hat neue Techniken zur Sperrung von Interferenzen entwickelt, die den Sender sehr robust gegen Störungen im Sub-GHz-Band machen.

Mit Modulen wie dem XBee von Digi können sich die Designer mit dem Protokoll 802.15.4 sowohl im 2,4-GHz- als auch im 900-MHz-Band bewegen. Diese eingebetteten HF-Module dienen als gemeinsame Ausgangsbasis für mehrere Plattformen wie Multipunkt- und ZigBee/Mesh-Topologien für 2,4-GHz- und 900-MHz-Lösungen. Entwickler, die den XBee bereitstellen, können die XBees mit minimalem Aufwand je nach den dynamischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung untereinander austauschen, wobei die 2,4-GHz-Version für die globale Bereitstellung und die 900-MHz-Versionen für größere Reichweiten oder für Umgebungen bestimmt sind, in denen eine höhere Störfestigkeit erforderlich ist.

Abbildung 2: Das XBee-Modul von Digi hat bei der 2,4-GHz- und der 900-MHz-Implementierung dieselbe Grundfläche.

Interferenz ist für Entwickler der Hauptgrund, sich Modulen zuzuwenden. Module bieten durch Schirmung Schutz gegen EMI-Störungen und verfügen darüber hinaus über optimierte Antennenpfad-Auslegungen, durch die Störungen durch die übrige Elektronik und durch externe Quellen reduziert werden.

Das 2,4-GHz-Low-Power-Modul ATZB-S1-256-3-0-C ZigBit von Atmel ist ein herkömmliches ZigBee-Modul, das mit seinem 8-Bit-Low-Power-AVR-Mikrocontroller und einem Sender mit hohen Datenübertragungsraten von 250 kb/s bis zu 2 Mb/s, Frame-Behandlung, hoher Empfangsempfindlichkeit und hoher Sendeausgangsleistung eine robuste Drahtloskommunikation bietet. Das Modul ist für drahtlose Sensoren, Überwachung, Steuerung und Datenerfassung geeignet.

Abbildung 3: Das ZigBit-Modul ATZB-S1-256-3-0-C von Atmel.

Zur Abwehr von Störungen bietet die Norm IEEE 802.15.4 zwei auf DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) basierende PHY-Optionen. Beim 2,4-GHz-PHY kommt Q-QPSK-Modulation zum Einsatz, wogegen bei 780/868/915 MHz die BPSK-Modulation (Binary Phase Shift Keying) verwendet wird. Beide führen zu einer guten BER (Bit Error Rate, Bitfehlerrate). Zur Bewältigung der Herausforderungen des Frequenzwechsels in diesen Niedrigfrequenzbändern verfügt die physische Schicht von 802.15.4 über 31 Kanäle: vier im 780-MHz-Band für China (802.15.4c), einen im 868-MHz-Band für Europa, 10 im 915-MHz-Band für Nordamerika und 16 im 2,4-GHz-Band weltweit.

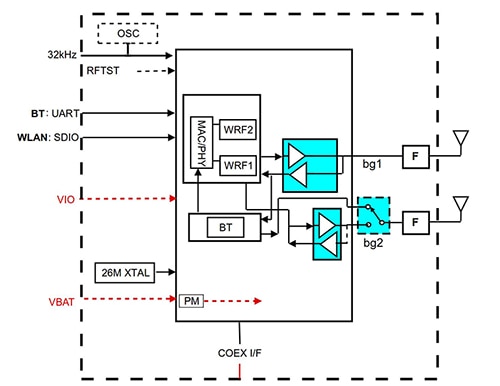

Manchmal müssen Störungen im Baustein selbst angegangen werden. Der WL1835MOD von Texas Instruments verfügt über einen Wi-Fi MIMO- und einen Bluetooth 4.0-Link auf demselben Baustein. Dies stellt eine große Herausforderungen bei der Vermeidung von Interferenzen zwischen den Kanälen dar.

Abbildung 4: Der WL1835MOD von TI wird mit Interferenzen zwischen Wi-Fi- und Bluetooth-Betrieb auf demselben Chip fertig.

Der Chip verfügt über integrierte 2,4-GHz-Leistungsverstärker (PAs) für Wi-Fi und über einen Basisband-Prozessor, der für die Datenübertragungsraten für 802.11b/g und 802.11n bei 20-MHz- oder 40-MHz-SISO-(Single Antenna) und 20-MHz-MIMO-(Multiple Antenna)-Auslegungen sowie für das Bluetooth-Funk-Frontend zuständig ist.

Dazu ist ein neues hochentwickeltes Koexistenzschema erforderlich. Dabei wird auf der MAC-Schicht die Verwendung der gesamten Bandbreite im 2,4-GHz-Band koordiniert. Zu jedem Zeitpunkt kann die gesamte verfügbare Bandbreite entweder 802.11 oder Bluetooth zugewiesen werden, solange eines der beiden unbeschäftigt ist. Wenn z. B. keine Bluetooth-Kommunikation stattfindet, kann die gesamte Bandbreite der 802.11n-Kommunikation mit Geschwindigkeiten bis zu 54 Mbit/s zur Verfügung gestellt werden.. Andererseits kann die gesamte Bandbreite des 2,4-GHz-Bereichs für die Bluetooth-Kommunikation verwendet werden, wenn der 802.11-Betrieb ruht. Die Koexistenzlösung kann die Qualität bestimmter kritischer Verbindungstypen, i. d. R. Audiokanäle, sicherstellen, indem sie je nach den zeitkritischen Charakteristiken der Verbindung bestimmte intelligente Prioritäten festlegt.

Fazit

Zur Minimierung der Auswirkungen von Störungen sind viele Wege gangbar: das Verlassen von überfüllten Bändern, die Verwendung von Spektrumsspreizungs- und Frequenzsprungtechniken und die Ausstattung des Links mit empfindlicheren Empfängern und leistungsstärkeren Sendern sowie der Einsatz von Layouts, die auf die Reduzierung der Auswirkungen von externen Signalen spezialisiert sind. All dies gibt den Konstrukteuren von industriellen Automatisierungsanlagen die Möglichkeit, Leistungsübertragungsbilanz und Reichweite gegeneinander aufzuwiegen und die benötigten hochzuverlässigen Links zu implementieren.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.