Die Vor- und Nachteile von Linearreglern

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2017-09-20

Den Entwicklern ist die Effizienz von DC/DC- Schaltwandlern bekannt, jedoch sind für viele Anwendungen Linearregler trotzdem die erste Wahl. Wenn ein Entwickler die Gründe dafür kennt, wird er mit größerer Sicherheit die richtige Wahl treffen und diese richtig implementieren.

In diesem Artikel werden Linear- und Schaltregler verglichen und es wird aufgezeigt, dass neben der Effizienz Faktoren wie Einfachheit, niedrige Kosten und Stabilität in Betracht gezogen werden müssen.

Schaltregler: effizient, aber komplex

Schaltregler sind sehr effizient und können problemlos Abwärts- und Aufwärtswandlung durchführen und Spannungen invertieren. Die heutigen modularen Chips sind kompakt, zuverlässig und bei vielen Händlern erhältlich. Trotz ihrer vielen Vorzüge haben Schaltregler auch einige Schwächen (Tabelle 1)

|

Tabelle 1: Vergleich der Eigenschaften von Linear- und Schaltreglern (Quelle der Tabelle: Maxim Integrated)

Erstens handelt es sich um komplexe Chips, was möglicherweise einen höheren Entwicklungsaufwand erfordert, bis ein neues Produkt richtig funktioniert. Zweitens kann die heute erforderliche hohe Integration von Schaltreglern teuer sein und die Abmessungen des Chips vergrößern. Schließlich sind Komponenten mit hoher Schaltfrequenz rauschanfällig.

Die an den Eingangs- und Ausgangsfiltern durch den Hochfrequenzbetrieb erzeugte Welligkeit von Spannung und Stromstärke kann bei einem Schaltregler ein größeres Problem darstellen. Diese Probleme können zwar gelöst werden, erfordern aber Zeit und Wissen.

Die Schwächen von Schaltreglern entfallen bei Linearreglern. Letztere sind einfach, kostengünstig, benötigen eine geringere Zahl von externen Komponenten und es tritt kein durch Schalten verursachtes störendes Rauschen auf. In geeigneten Anwendungen können diese bescheidenen Bausteine eine gute Wahl sein (Tabelle 1).

Nur Abwärtswandlung

Der Schlüsselbegriff im letzten Absatz ist „geeignete Anwendungen“, da Linearregler einen Kompromiss darstellen, der in vielen Fällen nicht funktioniert oder keine geeignete Wahl ist.

Linearregler können die Eingangsspannung beispielsweise nur herunterregeln. Diese Einschränkung macht möglicherweise eine Erhöhung der Versorgungsspannung durch zusätzliche Batterien erforderlich, um die vom LDO geforderte Eingangsspannung zu erreichen. Dies könnte bedeuten, dass fünf Zellen mit einer Nennspannung von 1 bis 1,5 Volt erforderlich sind, um zuverlässig eine Spannung von 5 Volt über einen vollständigen Entladungszyklus der Batterien sicherzustellen. Die Kosten für zusätzliche Zellen können einen teureren Schaltregler, der mit weniger Batterien auskommt, durchaus aufwiegen. Außerdem nehmen die zusätzlichen Batterien wertvollen Raum ein.

Darüber hinaus stellt die Tatsache, dass ein Linearregler eine Spannung nicht heraufregeln kann, ein Problem dar, wenn eine Komponente eines Produkts eine höhere Spannung als alle anderen benötigt. Ebenso kann kein Linearregler verwendet werden, wenn eine analoge Schaltung eine negative Spannung verlangt, da dieser die positive Versorgungsspannung nicht invertieren kann.

Ein Linearregler ist nicht so effizient wie ein Schaltregler, daher ist die Batterielaufzeit kürzer. Noch schlimmer: Wenn die Batterien noch über eine Restladung verfügen, aber die Gesamtausgangsspannung unter der vom Chip erwarteten minimalen Spannung liegt, besteht keine Möglichkeit, die verbleibende Ladung abzurufen.

Ein Schaltbaustein kann dagegen in den Aufwärtsmodus umschalten und den letzten Rest Batterieladung abziehen.

Diese als Abwärts-Aufwärts-Regler bezeichneten Bausteine können sehr nützlich sein, wenn der Gleichstrom aus den Batterien anfänglich über der tatsächlich erforderlichen Schienenspannung liegt und dann während der Entladung sinkt. Ein Abwärts-Aufwärts-Wandler kann übergangslos von einem Modus in den anderen umschalten und damit eine bestimmte Ausgangsspannung auf den Schienen aufrechterhalten, auch wenn die Ausgangsspannung der Batterien darunter sinkt.

Bei Anwendungen mit sehr geringer Leistungsaufnahme kann eine Reduzierung der Batterielaufzeit akzeptabel sein, um die Kosten für einen Schaltregler einzusparen. Verbraucher sind sicher nicht glücklich, wenn die Batterielaufzeit bei einem Produkt mit hoher Leistungsaufnahme von 12 auf 8 Stunden sinkt, weil ein Linearregler verwendet wird, würden aber die Verringerung der Batterielaufzeit bei einem Produkt mit geringer Leistungsaufnahme von sechs auf fünf Monate als Preis für einen niedrigeren Anschaffungspreis sicher akzeptieren.

Der Bereich hoher Effizienz bei Linearreglern

Linearregler haben vielleicht nicht den Gesamtwirkungsgrad eines Schalterreglers oder -wandlers, aber sie haben den bauartbedingten Vorteil, dass der Regler desto effizienter ist, je geringer der Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung ist. Wenn die Eingangsspannung nur knapp über der Ausgangsspannung liegt, kann der Wirkungsgrad eines Linearreglers 95 bis 99 % erreichen.

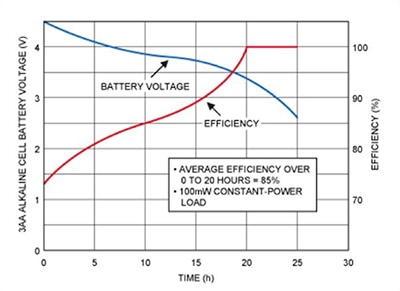

Diese Eigenschaft kann bedeuten, dass der Gesamtwirkungsgrad eines Linearreglers in einer bestimmten Anwendung höher sein kann, als ein simpler direkter Vergleich vermuten lässt. Es ist wichtig, das gesamte Entladungsprofil der Batterie während des Betriebs des Produkts zu berücksichtigen und den mittleren Wirkungsgrad über diese Dauer zu ermitteln, um einen genauen Wert zu erhalten (Abbildung 1).

Abbildung 1: Wirkungsgrad eines Linearreglers und Batteriespannung in einem System mit drei Alkalibatterien der Größe AA (bei einer konstanten Last von 100 mW). Beachten Sie, wie der Wirkungsgrad des Reglers in Richtung Dropout-Spannung anwächst. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Obwohl der Wirkungsgrad mit vollständig geladenen Batterien bei etwa 73 % liegt, beträgt der mittlere Wirkungsgrad über den gesamten Entladungszyklus 85 %. Dieser Wert sollte mit dem betreffenden Wert für einen Schaltregler verglichen werden, und es sollte festgestellt werden, bei welchem Regler der Wirkungsgrad nicht ansteigt, wenn die Batteriespannung absinkt.

In Abbildung 1 ist zu erkennen, dass nach 20 Stunden, während die Batterien noch eine Restladung haben, der Unterschied zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung für die Funktion des Reglers zu gering ist und dieser den Betrieb einstellt. Die Gesamtenergie, die zur Speisung des Produkts aufgewendet wurde, beträgt:

Mittlerer Wirkungsgrad des Reglers × prozentuale, vor dem Ausfallen verbrauchte Energie der Batterie =

85 % × 80 % = 68 %.

Die Wahl eines ICs mit geringer Dropout-Spannung bewirkt, dass ein größerer Anteil der Batterieladung genutzt wird und der Wirkungsgrad damit ansteigt.

„Dropout“ ist als Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung unmittelbar vor dem Ausfall des Reglers definiert. Wenn im Beispiel in Abbildung 1 der Linearregler gegen einen Baustein mit geringerer Dropout-Spannung (von 3,4 auf 3,0 Volt) ausgetauscht wird, kann die Batterielaufzeit um 2,5 Stunden verlängert werden und die genutzte Energie der Batterie erhöht sich auf:

85 % × 90 % = 76,5 %.

Lesen Sie die Datenblätter des Herstellers aufmerksam, da gewisse „low-dropout“-Bausteine (LDO) recht hohe Unterschiede zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung aufweisen können. Dies bedeutet, dass die Lichter bereits ausgehen, wenn die Batterien noch ausreichend geladen sind. Beachten Sie, dass die Dropout-Spannung von der Laststromstärke abhängt.

Wahl und Implementierung eines LDO-Bausteins

Ein Entwicklungsingenieur, der einen LDO-Baustein sucht und somit von den Vorteilen eines Linearreglers für bestimmte Anwendungen profitieren möchte, kann leicht von der riesigen Auswahl in diesem Bereich erschlagen werden. Trotz ihrer scheinbaren Einfachheit befinden sich auf dem Datenblatt eines typischen LDOs neben der Tabelle mit den technischen Grundspezifikationen oft zwanzig, dreißig oder mehr Leistungsdiagramme. Diese Diagramme geben das statische und das dynamische Verhalten sowie die Eigenschaften bei verschiedenen Szenarien und Betriebsdingungen wieder.

Unter den LDO-Bausteinen für portable Anwendungen finden sich Dutzende, die einen großen Bereich von Eingangs- und Ausgangsspannungen abdecken. Manche haben eine feste Ausgangsspannung, bei manchen kann die Ausgangsspannung vom Benutzer eingestellt werden und andere verfügen über eine negative Ausgangsschiene. Manche LDOs können universell mit verschiedenen Stromquellen verwendet werden, andere dagegen sind für einen oder mehrere Parameter optimiert und für bestimmte Nischenanwendungen geeignet. Einige Beispiele zur Veranschaulichung des großen Angebots von LDOs.

Automobiltechnik: Der MAX16910 von Maxim Integrated ist ein 200 mA-LDO mit extrem niedrigem Ruhestrom für den Einsatz in der Automobiltechnik. Neben seiner grundsätzlichen Leistungsfähigkeit genügt er den extrem hohen Anforderungen im Automobilbau. Der Eingang verträgt Spannungsspitzen bis zu +45 Volt, er funktioniert unter „Load-Dump“-Bedingungen in Automobilen und arbeitet laut Spezifikationen im Temperaturbereich für den Automobilbau von -40 °C bis +125 °C (Abbildung 2). Er arbeitet mit Eingangsspannungen von +3,5 Volt bis +30 Volt bei einem Ruhestrom von nur 20 Mikroampere (µA) ohne Last und nur 1,6 μA im benutzergesteuerten Abschaltmodus.

Abbildung 2: Der MAX16910 von Maxim Integrated ist bemerkenswert, da er die strengen Anforderungen im Automobilbau erfüllt und von -40 °C bis +125 °C streng nach Spezifikation arbeitet. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Negative Spannung: Bei der Entwicklung eines Produkts, in dem eine negative Spannung benötigt wird, kann man den Wandler nicht einfach „umgekehrt“ anzuschließen, da es dann zu Massereferenzproblemen und anderen Topologieproblemen kommt. Stattdessen wird ein spezifisch negativer LDO benötigt. Die Serie ADP7183 von Analog Devices hat sowohl einen positiven als auch einen negativen Ausgang und extrem geringes Rauschen (Abbildung 3).

Diese ICs arbeiten mit Eingangsspannungen von −2,0 Volt bis −5,5 Volt und liefern eine maximale Ausgangsstromstärke von −300 Milliampere (mA). Sie werden mit 15 festen Ausgangsspannungen von −0,5 Volt bis −4,5 Volt bzw. mit regelbarer Ausgangsspannung von −0,5 Volt bis −VIN + 0,5 Volt angeboten. Darüber hinaus beträgt das Rauschen am Ausgang nur 4 μVeff von 100 Hz bis 100 kHz und die Spektraldichte des Rauschens beträgt 20 nV/√Hz von 10 kHz bis 1 MHz. Schließlich beträgt der typische Versorgungsspannungsdurchgriff (Power Supply Rejection Ratio, PSRR) 75 dB bei 10 kHz, 62 dB bei 100 kHz und 40 dB bei 1 MHz.

Abbildung 3: Die Serie ADP7183 von Analog Devices ist für Anwendungen mit negativem Eingang/Ausgang bestimmt. Diese sind recht häufig. Die Bausteine können für einen festen Ausgang konfiguriert werden (−3,3 Volt im oberen Schaltplan) oder mit vom Benutzer regelbarem Ausgang (im unteren Schaltplan auf −2,5 Volt eingestellt). (Bildquelle: Analog Devices)

Fester/variabler Doppelausgang: Für Anwendungen, die mehr als einen LDO erfordern – eine häufig auftretende Situation – bietet Texas Instruments den dualen Linearcontroller LFC789D25 mit einem festen Ausgang mit 2,5 Volt und einem einstellbaren Ausgang an. Die Ausgänge des Controllers sind zur Ansteuerung von externen N-Kanal-MOSFETs bestimmt. Daher können relativ hohe Stromstärken auftreten (typisch bis zu 3 A). Dieser IC ist für Anwendungen wie Spannungsversorgung von DDR1-Speicher (VDDQ) und VREF-Puffer bestimmt (Abbildung 4). Seine interne Referenz arbeitet temperaturkompensiert mit einer Toleranz von 2 %, was für die Situation adäquat ist.

Abbildung 4: Der duale Linearcontroller LFC789D25 von Texas Instruments mit einem festen und einem einstellbaren Ausgang erfüllt die Anforderungen von wichtigen Nischenanwendungen wie DDR1 und ähnliche Speicherarrays. (Bildquelle: Texas Instruments).

Ruhestrom nahezu 0: Bei batteriebetriebenen Anwendungen, bei denen der sparsame Umgang mit Energie entscheidend für eine lange Laufzeit ist, bietet die Familie RT9069 von Richtek einen extrem niedrigen Ruhestrom (Iq) von nur 2 µA. Diese ICs können mit dem ENABLE-Pin in einen Tiefschlaf versetzt werden, in dem der Ruhestrom 0 ist.

Diese LDOs haben einen breiten Eingangsspannungsbereich von 3,5 Volt bis 36 Volt und liefern bis zu 200 mA. Sie sind mit festen Ausgangsspannungen von 2,5, 3,3, 5, 9, und 12 Volt verfügbar. Sie sind mit nur einem Keramik-Ausgangskondensator neben dem Standard-Eingangsfilterkondensator, der für die meisten LDOs erforderlich ist, über den gesamten Eingangsspannungs- und Ausgangsstromstärkenbereich stabil (Abbildung 5).

Abbildung 5: Die Serie RT9069 von Richtek mit einem Ruhestrom von nur 2 µA und DISABLE-Ruhestrom 0 ist zur Maximierung der Laufzeit von batteriebetriebenen Anwendungen mit stark beschränktem Platzangebot bestimmt. (Bildquelle: Richtek Technology Corp.)

Das Beste aus einem LDO herausholen

Die Anwendung von LDOs ist zwar einfach, aber um mögliche Schäden zu vermeiden und um von den Vorzügen profitieren zu können, müssen einige grundlegende Richtlinien beachtet werden. Dazu gehören Probleme bei der praktischen Entwicklung wie Wärme- und Gehäuseprobleme, Layout-Überlegungen und Rauscheffekte.

Zur Vermeidung von Wärmeproblemen ist das Studium der Tabellen und Diagramme im Datenblatt unerlässlich. Sie finden dort Angaben zum sicheren Betriebsbereich (Safe Operating Area, SOA) und zum Derating (Abbildung 6).

Abbildung 6: Bei einem LDO besteht bezüglich des sicheren Betriebsbereichs eine umgekehrte Beziehung zwischen der höchstzulässigen Ausgangsstromstärke und der Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang. Auch spielt der Gehäusetyp eine große Rolle, insbesondere der Unterschied zwischen einem Standard-SO-8-Gehäuse und proprietären 8-Pin-µMAX-Gehäusen. (Bildquelle: Maxim Integrated)

In das Derating gehen viele Variable ein, darunter das Gehäuse des LDOs. Ein 5-Pin-SOT-23-Gehäuse hat einen typischen Wärmeverlust von über 500 mW, für einige Gehäuse mit freiliegendem Pad wird ein nahezu vierfacher Wert angegeben. Wenn der LDO optimal mit ausreichendem Luftstrom montiert ist bzw. wenn der Wärmepfad eine niedrige Impedanz hat, kann das Derating aufgrund der Selbsterwärmung einfach auf der Grundlage von Herstellerdaten ermittelt werden.

Fazit

Linearregler haben den Vorteil, dass am Ausgang ein sehr „sauberer“ Gleichstrom mit geringem Rauschen geliefert wird, aber sie haben u. U. einen weit geringeren Wirkungsgrad als Schaltregler und können im Gegensatz zu letzteren die Eingangsspannung nicht heraufregeln.

Nichtsdestotrotz stellen Linearregler bei manchen Anwendungen die bevorzugte und „beste“ Wahl einer DC/DC-Wandler-Topologie im Sinne von Einfachheit, Kosten und Effizienz unter bestimmten Betriebsbedingungen dar.

Referenzen

- „Linear Regulators in Portable Applications“ (Linearregler in portablen Anwendungen) Anwendungshinweis 751, Maxim Integrated

- „Understanding the Efficiency of an LDO“ (Der Wirkungsgrad von LDOs), Texas Instruments

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.