Verständnis der Grundlagen rauscharmer und Leistungsverstärker in Wireless-Designs

Zur Verfügung gestellt von Electronic Products

2013-10-24

Der Druck hin zu mehr Leistung, Miniaturisierung und Betrieb bei höheren Frequenzen stellt zwei kritische, mit der Antenne verbundene Komponenten eines Wireless-Systems vor neue Herausforderungen: den Leistungsverstärker (Power Amplifier, PA) und den rauscharmen Verstärker (Low-Noise Amplifier, LNA). Diese Herausforderungen wurden durch Bestrebungen, 5G praktisch umzusetzen sowie PAs und LNAs in VSAT-Endgeräten, Mikrowellen-Funkverbindungen und phasengesteuerten Radarsystemen zu verwenden, weiter erhöht.

Für diese Anwendungen gelten Anforderungen wie geringeres Rauschen (für den LNA) und höherer Wirkungsgrad (für den PA) sowie Betrieb bei höheren Frequenzen bis zu 10 GHz und darüber hinaus. Um diesen wachsenden Ansprüchen gerecht zu werden, stellen die Hersteller von LNAs und PAs derzeit von den bisherigen Rein-Silizium-Prozessen auf Galliumarsenid (GaAs) für LNAs und Galliumnitrid (GaN) für PAs um.

Dieser Artikel erläutert die Rolle von und die Anforderungen an LNAs und PAs sowie deren Haupteigenschaften. Anschließend werden typische GaAs- und GaN-Komponenten vorgestellt und Design-Überlegungen zu diesen Komponenten erörtert.

Die sensible Rolle des LNA

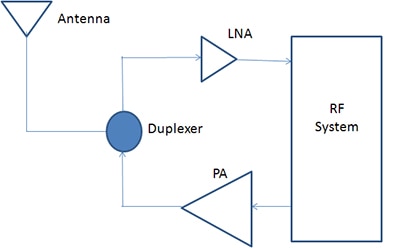

Aufgabe des LNA ist es, das von der Antenne kommende extrem schwache und unklare Signal – meist im Bereich von Mikrovolts bzw. unter -100 dBm – auf einen brauchbareren Pegel zu verstärken, üblicherweise auf ungefähr ein halbes bis ein Volt (Abbildung 1). Zur Veranschaulichung der Größenordnungen: In einem 50Ω-System entsprechen10 μV -87 dBm und 100 μV -67 dBm.

Während die Verstärkung an sich mit moderner Elektronik keine große Herausforderung darstellt, beeinträchtigt jedes Rauschen, das der LNA dem schwachen Eingangssignal hinzufügen kann, das Signal. Dieses Rauschen kann alle Vorteile der Verstärkung durch den LNA zunichte machen.

Abbildung 1: Der rauscharme Verstärker (LNA) im Empfangspfad und der Leistungsverstärker (PA) im Sendepfad sind über einen Duplexer mit der Antenne verbunden. Dieser trennt die beiden Signale und verhindert eine Überlastung des sensiblen LNA-Eingangs durch den relativ leistungsstarken PA-Ausgang. (Bildquelle: DigiKey)

Abbildung 1: Der rauscharme Verstärker (LNA) im Empfangspfad und der Leistungsverstärker (PA) im Sendepfad sind über einen Duplexer mit der Antenne verbunden. Dieser trennt die beiden Signale und verhindert eine Überlastung des sensiblen LNA-Eingangs durch den relativ leistungsstarken PA-Ausgang. (Bildquelle: DigiKey)

Dabei arbeitet der LNA in einer Welt des Unbekannten. Als das „Frontend“ des Empfängerkanals muss er ein von der Antenne geliefertes Signal sehr geringer Leistung und Spannung plus zugehöriges Zufallsrauschen innerhalb der gewünschten Bandbreite erfassen und verstärken. In der Signaltheorie wird dies als die „unbekanntes_Signal / unbekanntes_Rauschen“-Herausforderung bezeichnet, die schwierigste aller Herausforderungen in der Signalverarbeitung.

Für LNAs sind die primären Parameter die Rauschzahl (NF), die Verstärkung und die Linearität. Das Rauschen entsteht durch thermische und andere Quellen, mit typischen Rauschzahlen im Bereich 0,5 bis 1,5 dB. Die typische Verstärkung liegt für einen einstufigen Verstärker zwischen 10 und 20 dB. Einige Designs verwenden kaskadierte Verstärker mit einer ersten Stufe mit niedriger Verstärkung bei niedriger Rauschzahl NF, gefolgt von einer Stufe mit höherer Verstärkung und höherer NF, die aber weniger kritisch ist, da die erste Stufe das Signal bereits vorverstärkt hat. (Mehr zu LNAs, Rauschen und HF-Empfängern finden Sie in dem TechZone-Artikel „Verstärker mit niedrigem Rauschen maximieren die Empfänger-Empfindlichkeit“. )

Nichtlinearität ist ein anderes Thema für den LNA, da die daraus resultierenden Oberwellen und Intermodulationsverzerrungen das empfangene Signal verschlechtern und dessen Demodulation und Dekodierung mit ausreichend niedriger Bitfehlerrate (Bit Error Rate, BER) erschweren. Linearität ist in der Regel gekennzeichnet durch den Schnittpunkt dritter Ordnung (IP3), der eine Beziehung zwischen nichtlinearen Produkten, verursacht durch den nichtlinearen Term dritter Ordnung und dem linear verstärkten Signal herstellt. Je höher der IP3-Wert, desto linearer die Verstärkerleistung.

Stromverbrauch und die Effizienz im LNA sind im Allgemeinen nicht die Hauptanliegen. Aufgrund ihrer Natur benötigen die meisten LNAs nur eine sehr geringe Leistung mit einer Stromaufnahme von 10 bis 100 mA und liefern die Spannungsverstärkung nur an nachfolgende Stufen, statt Leistung an eine Last zu liefern. Auch gibt es nur ein oder zwei LNA-Kanäle im System (letztere in der Regel in Mehrfachantennen-Designs, z. B. für WiFi-5G-Schnittstellen), sodass alle Einsparungen durch einen energiesparenden LNA sehr bescheiden wären.

Mit Ausnahme ihrer Betriebsfrequenz und Bandbreite gibt es eine relativ große Menge an funktioneller Ähnlichkeit zwischen LNAs. Einige LNAs beinhalten auch eine Verstärkungssteuerung, sodass der Verstärker einen breiten dynamischen Bereich von Eingangssignalen ohne Überlastung und Sättigung handhaben kann. Solche sehr unterschiedlichen Eingangssignalstärken kommen häufig bei mobilen Anwendungen vor, bei denen der Basisstations-zu-Telefon-Pfadverlust einen breiten Bereich aufweisen kann, selbst während eines einzigen Verbindungszyklusses.

Die Leitung der Eingangssignale zu einem LNA und der von ihm ausgehenden Ausgangssignale ist ebenso wichtig wie die Spezifikationen des Teils selbst. Daher müssen hochentwickelte Modellierungs- und Layout-Tools eingesetzt werden, um das volle Leistungspotenzial des LNA zu realisieren. Die Leistung eines hervorragenden Bauteils kann durch schlechtes Layout oder mangelhafte Impedanzanpassung schnell sinken. Daher ist es entscheidend, die vom Anbieter bereitgestellten Smith-Diagramme (siehe „Das Smith-Diagramm: Ein 'uraltes' Grafik-Tool leistet beim HF-Design noch immer wertvolle Dienste“) sowie zuverlässige Modelle der Schaltung zu verwenden, um Simulations- und Analyse-Software zu unterstützen.

Aus diesen Gründen bieten fast alle Anbieter von Hochleistungs-LNAs, die im GHz-Bereich arbeiten, eine Evaluierungskarte oder ein verifiziertes Platinen-Layout an, da es beim Testaufbau auf jedes einzelne Detail ankommt: Layout, Steckverbinder, Erdung, Bypassing und Stromversorgung. Ohne diese Ressourcen verschwenden Entwickler viel Zeit für Versuche, die Leistung des Bauteils in ihrer jeweiligen Anwendung zu beurteilen.

Ein Beispiel für einen LNA auf GaAs-Basis ist der HMC519LC4TR, eine pHEMT-Komponente (pseudomorpher Transistor mit hoher Elektronenbeweglichkeit) für 18 bis 31 GHz von Analog Devices (Abbildung 2). Dieser Baustein im 4 × 4 mm großen Keramikgehäuse zur Oberflächenmontage bietet eine Kleinsignalverstärkung von 14 dB sowie eine geringe Rauschzahl von 3,5 dB und einen hohen IP3-Wert von +23 dBm. Er zieht 75 mA aus einer einzigen +3V-Versorgung.

Abbildung 2: Der GaAs-LNA HMC519LC4TR bietet rauscharme Verstärkung für Kleinsignaleingänge von 18 bis 31 GHz; die meisten Gehäuseanschlüsse sind für Stromschienen und Masse vorgesehen oder sind ungenutzt. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2: Der GaAs-LNA HMC519LC4TR bietet rauscharme Verstärkung für Kleinsignaleingänge von 18 bis 31 GHz; die meisten Gehäuseanschlüsse sind für Stromschienen und Masse vorgesehen oder sind ungenutzt. (Bildquelle: Analog Devices)

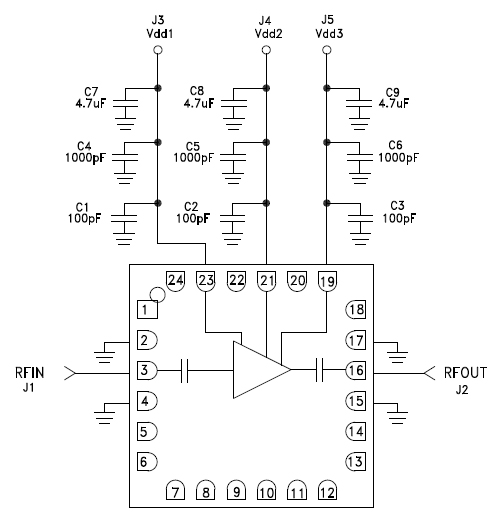

Erheblicher Designaufwand ist erforderlich, um von diesem einfachen Funktionsblockschaltbild zu den zahlreichen externen Kondensatoren mit unterschiedlichen Werten und Typen zu gelangen, die es bedarf, um für ein ordnungsgemäßes HF-Bypassing mit geringen parasitären Effekten auf den drei Zuführungen der Stromschienen zu sorgen, die mit Vdd gekennzeichnet sind (Abbildung 3).

Abbildung 3: In einer realen Anwendung benötigt der LNA HMC519LC4TR zahlreiche Bypass-Kondensatoren an seinen Stromschienen – alle mit derselben Nennspannung –, sowohl um die Massenkapazität für die Niederfrequenzfilterung als auch kleinerwertige Kondensatoren für das HF-Bypassing zur Minimierung von parasitären HF-Effekten bereitzustellen. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3: In einer realen Anwendung benötigt der LNA HMC519LC4TR zahlreiche Bypass-Kondensatoren an seinen Stromschienen – alle mit derselben Nennspannung –, sowohl um die Massenkapazität für die Niederfrequenzfilterung als auch kleinerwertige Kondensatoren für das HF-Bypassing zur Minimierung von parasitären HF-Effekten bereitzustellen. (Bildquelle: Analog Devices)

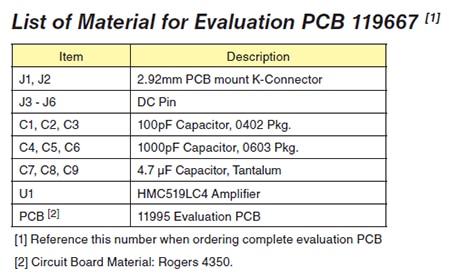

Dieser erweiterte Schaltplan führt uns zur Evaluierungskarte, die detailliert sowohl das Layout als auch die Stückliste zeigt, die den Einsatz von Nicht-FR4-Platinematerial vorsieht (Abbildung 4(a) und 4(b)).

Abbildung 4(a)

Abbildung 4(a)

Abbildung 4(b)

Abbildung 4(b)

Abbildung 4: Angesichts der hohen Frequenzen, bei denen diese LNA-Frontends arbeiten, und der Kleinsignale, die sie erfassen müssen, ist ein detailliertes und getestetes Evaluierungsdesign unerlässlich. Dazu zählen ein Schaltplan (nicht abgebildet), das Platinen-Layout (a) und die Stückliste, die passive Komponenten sowie Platinenmaterial aufführt (b). (Bildquelle: Analog Devices)

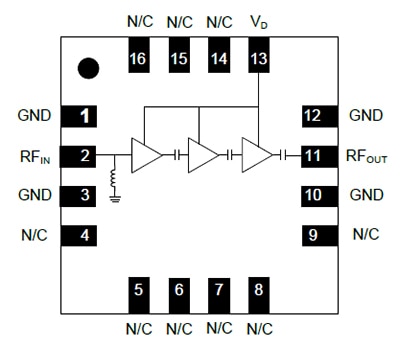

Ein GaAs-LNA für noch höhere Frequenzen ist der MACOM MAAL-011111, der einen Betrieb von 22 bis 38 GHz ermöglicht (Abbildung 5). Er zeichnet sich durch eine Kleinsignalverstärkung von 19 dB und eine Rauschzahl von 2,5 dB aus. Dieser LNA ist scheinbar ein einstufiger Baustein, weist in seinem Inneren aber drei kaskadierte Stufen auf. Während die erste Stufe im Hinblick auf geringstes Rauschen und moderate Verstärkung optimiert ist, übernehmen die beiden folgenden Stufen die weitere Verstärkung.

Abbildung 5: Für den Anwender scheint der LNA MAAL-011111 ein einstufiger Verstärker zu sein, doch in seinem Inneren kommt eine Reihe von Verstärkerstufen zum Einsatz, die für maximales SNR auf dem Signalpfad vom Eingang bis zum Ausgang sorgen, während am Ausgang ein deutlich verstärktes Signal vorliegt. (Bildquelle: MACOM)

Abbildung 5: Für den Anwender scheint der LNA MAAL-011111 ein einstufiger Verstärker zu sein, doch in seinem Inneren kommt eine Reihe von Verstärkerstufen zum Einsatz, die für maximales SNR auf dem Signalpfad vom Eingang bis zum Ausgang sorgen, während am Ausgang ein deutlich verstärktes Signal vorliegt. (Bildquelle: MACOM)

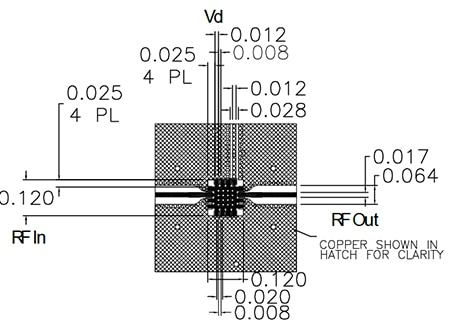

Wie der LNA von Analog Devices benötigt auch der MAAL-011111 lediglich eine einzige Niederspannungsversorgung und ist mit einer Größe von nur 3 × 3 mm geradezu winzig. Der Benutzer kann einige Leistungsspezifikationen anpassen und ausgleichen, indem er die Vorspannung (Versorgungsspannung) auf verschiedene Werte zwischen 3,0 und 3,6 V einstellt. Das vorgeschlagene Platinenlayout zeigt die kritischen Leiterplatten-Kupferabmessungen, die für eine ordnungsgemäße Impedanzanpassung und Masseflächenperformance erforderlich sind (Abbildung 6).

Abbildung 6: Das empfohlene Layout zur optimalen Nutzung des MAAL-011111 von MACOM, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Impedanzanpassung von Eingang und Ausgang. Beachten Sie die Verwendung von Platinenkupfer für impedanzgesteuerte Übertragungsleitungen und Masseflächen mit geringer Impedanz (Abmessungen in Millimeter). (Bildquelle: MACOM)

Abbildung 6: Das empfohlene Layout zur optimalen Nutzung des MAAL-011111 von MACOM, bei gleichzeitiger Gewährleistung der Impedanzanpassung von Eingang und Ausgang. Beachten Sie die Verwendung von Platinenkupfer für impedanzgesteuerte Übertragungsleitungen und Masseflächen mit geringer Impedanz (Abmessungen in Millimeter). (Bildquelle: MACOM)

Der PA steuert die Antenne an

Im Gegensatz zur schwierigen Signalerfassung durch den LNA empfängt der PA von der Schaltung ein relativ starkes Signal mit sehr hohem SNR und muss dessen Leistung verstärken. Alle allgemeinen Faktoren über das Signal sind bekannt, wie beispielsweise Amplitude, Modulation, Form, Tastverhältnis und mehr. Dies ist der „bekanntes_Signal / bekanntes_Rauschen“-Quadrant der Signalverarbeitungskarte und am einfachsten zu handhaben.

Der primäre Parameter für den PA ist die Verstärkung bei der gewünschten Frequenz, mit einer typischen PA-Verstärkung zwischen +10 und +30 dB. Zusammen mit der Verstärkung ist die Effizienz der nächste kritische PA-Parameter, aber jede Beurteilung der Effizienz ist durch das Nutzungsmodell, die Modulation, das Tastverhältnis, die zulässige Verzerrung und andere Aspekte des zu stärkenden Signals kompliziert. Die PA-Effizienzen liegen im Bereich von 30 bis 80 %, aber dies ist sehr abhängig von vielen Faktoren. Die PA-Linearität ist ebenfalls kritisch und wird, wie beim LNA, über den IP3 beurteilt.

Während viele PAs die CMOS-Technologie bei niedrigeren Leistungspegeln (bis zu 5 W) verwenden, sind in den letzten Jahren andere Technologien herangereift und haben sich weit verbreitet, insbesondere bei höheren Leistungspegeln, wo die Effizienz sowohl für die Lebensdauer der Batterie als auch für Wärmeerwägungen kritisch ist. PAs mit GaAs und GaN bieten einen besseren Wirkungsgrad bei höheren Leistungspegeln und höheren Frequenzen (typischerweise oberhalb von 1 GHz), wo mehrere Watt oder mehr benötigt werden. GaN-PAs sind kostengünstig, besonders wenn Wirkungsgrad und Verlustleistung mit eingerechnet werden.

Der CGHV14800F von Wolfspeed, ein 800W-Baustein für 1200 bis 1400 MHz, ist repräsentativ für einige der neuesten GaN-basierten PAs. Die Kombination aus Wirkungsgrad, Verstärkung und Bandbreite dieser HEMT-PAs wurde im Hinblick auf gepulste L-Band-Radarverstärker optimiert, was Entwicklern viele Anwendungsmöglichkeiten erschließt, etwa für Systeme in den Bereichen Flugsicherung (Air Traffic Control, ATC), Wetter, Raketenabwehr und Zielverfolgung. Mit einer 50V-Versorgung liefert er einen typischen Drain-Wirkungsgrad von 50 % und höher und wird in einem10 × 20 mm großen Keramikgehäuse mit Metallflanschen zur Kühlung geliefert (Abbildung 7).

Abbildung 7: Das 10 × 20 mm große Keramikgehäuse mit Metallflanschen des GaN-PA CGHV14800F für 1200 bis 1400 MHz und 800 W muss gleichzeitig schwierigen HF- und Wärmeableitungsanforderungen gerecht werden. Beachten Sie die Montageflansche zum Schrauben – nicht Löten – des Gehäuses an die Platine, um mechanische und thermische Integrität zu gewährleisten. (Bildquelle: Wolfspeed)

Abbildung 7: Das 10 × 20 mm große Keramikgehäuse mit Metallflanschen des GaN-PA CGHV14800F für 1200 bis 1400 MHz und 800 W muss gleichzeitig schwierigen HF- und Wärmeableitungsanforderungen gerecht werden. Beachten Sie die Montageflansche zum Schrauben – nicht Löten – des Gehäuses an die Platine, um mechanische und thermische Integrität zu gewährleisten. (Bildquelle: Wolfspeed)

Der CGHV14800F wird mit einer 50V-Versorgung betrieben und liefert in der Regel einen Leistungszuwachs von 14 dB bei >65 % Drain-Wirkungsgrad. Wie bei den LNAs sind auch hier Evaluierungsschaltungen und Referenzdesigns unerlässlich (Abbildung 8).

Abbildung 8: Die für den PA CGHV14800F bereitgestellte Demoschaltung benötigt neben dem eigentlichen Baustein nur sehr wenige Komponenten. Allerdings sind Erwägungen zum physischen Layout und zur Wärmeableitung entscheidend; der PA wird mit Schrauben und Muttern (auf der Unterseite, nicht sichtbar) an der Platine befestigt. Dazu sind Gehäuseflansche vorgesehen, die sowohl der Montagefestigkeit als auch thermischen Zielen dienen. (Bildquelle: Wolfspeed)

Abbildung 8: Die für den PA CGHV14800F bereitgestellte Demoschaltung benötigt neben dem eigentlichen Baustein nur sehr wenige Komponenten. Allerdings sind Erwägungen zum physischen Layout und zur Wärmeableitung entscheidend; der PA wird mit Schrauben und Muttern (auf der Unterseite, nicht sichtbar) an der Platine befestigt. Dazu sind Gehäuseflansche vorgesehen, die sowohl der Montagefestigkeit als auch thermischen Zielen dienen. (Bildquelle: Wolfspeed)

Neben den zahlreichen Spezifikationstabellen und Leistungskurven hat auch die Leistungsminderungskurve (Derating-Kurve) der Verlustleistung eine ähnlich große Bedeutung (Abbildung 9). Sie zeigt die verfügbare Nennausgangsleistung im Verhältnis zur Gehäusetemperatur und gibt an, dass die maximal zulässige Leistung bis 115 °C konstant ist, dann jedoch linear bis zu ihrem maximalen Nennwert bei 150 °C abfällt.

Abbildung 9: Aufgrund ihrer Rolle bei der Stromversorgung wird die Leistungsminderungskurve eines PA benötigt. Sie zeigt die Verringerung der zulässigen Ausgangsleistung beim Anstieg der Gehäusetemperatur. Hier sinkt die Nennleistung nach 115°C rapide ab. (Bildquelle: Wolfspeed)

Abbildung 9: Aufgrund ihrer Rolle bei der Stromversorgung wird die Leistungsminderungskurve eines PA benötigt. Sie zeigt die Verringerung der zulässigen Ausgangsleistung beim Anstieg der Gehäusetemperatur. Hier sinkt die Nennleistung nach 115°C rapide ab. (Bildquelle: Wolfspeed)

Das Angebot von MACOM umfasst ebenfalls GaN-basierte PAs, wie z. B. den GaN-Transistor NPT1007 (Abbildung 10). Mit seiner Frequenzspanne von DC bis zu 1200 MHz eignet er sich sowohl für Breitband- als auch Schmalband-HF-Anwendungen. Er wird in der Regel mit einer einzelnen Quelle zwischen 14 und 28 V versorgt und liefert bei 900 MHz eine Kleinsignalverstärkung von 18 dB. Konstruktionsbedingt kann er ein fehlangepasstes Stehwellenverhältnis (Standing Wave Ratio, SWR) von 10:1 tolerieren, ohne dass es zu Funktionseinbußen des Bausteins kommt.

Abbildung 10: Der GaN-PA NPT1007 von MACOM deckt den gesamten Bereich von DC bis zu 1200 MHz ab und eignet sich damit sowohl für Breitband- als auch Schmalband-HF-Anwendungen. Zusätzliche Unterstützung bei der Entwicklung ist über verschiedene Load-Pull-Diagramme verfügbar. (Bildquelle: MACOM)

Abbildung 10: Der GaN-PA NPT1007 von MACOM deckt den gesamten Bereich von DC bis zu 1200 MHz ab und eignet sich damit sowohl für Breitband- als auch Schmalband-HF-Anwendungen. Zusätzliche Unterstützung bei der Entwicklung ist über verschiedene Load-Pull-Diagramme verfügbar. (Bildquelle: MACOM)

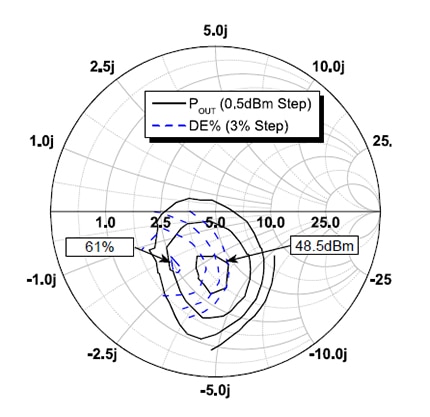

Zusätzlich zu den Diagrammen, die die grundlegende Performance bei 500, 900 und 1200 MHz zeigen, wird der NPT1007 durch eine Vielzahl von „Load-Pull“-Diagrammen unterstützt, um Entwicklungsteams zu helfen, die ein robustes Produkt sicherstellen wollen (Abbildung 11). Load-Pull-Tests werden mit einem Instrumentenpaar aus Signalquelle und Signalanalysator (Spektrumanalysator, Leistungsmesser oder Vektorempfänger) durchgeführt.

Beim Test wird die Impedanz, die durch das zu testende Gerät (Device Under Test, DUT) wahrgenommen wird, verändert, um die Leistungswerte des PA zu erfassen (was Faktoren wie z. B. Ausgangsleistung, Verstärkung und Wirkungsgrad einschließt). Dabei werden mögliche Werteänderungen von assoziierten Komponenten infolge von Temperaturabweichungen oder im Ergebnis von Schwankungen in den Toleranzbändern um ihre Nennwerte herum berücksichtigt.

Abbildung 11: Das Load-Pull-Diagramm des PA NPT1007 liefert weit mehr Angaben als die Standardtabelle der Minimal-/Maximal-/Typisch-Spezifikationen in Bezug auf die PA-Leistungswerte, wenn sich dessen Lastimpedanz von ihrem Nennwert entfernt. Eine solche Situation tritt im praktischen Einsatz aufgrund von initialen Fertigungstoleranzen sowie von Temperaturdrift auf. (Bildquelle: MACOM)

Abbildung 11: Das Load-Pull-Diagramm des PA NPT1007 liefert weit mehr Angaben als die Standardtabelle der Minimal-/Maximal-/Typisch-Spezifikationen in Bezug auf die PA-Leistungswerte, wenn sich dessen Lastimpedanz von ihrem Nennwert entfernt. Eine solche Situation tritt im praktischen Einsatz aufgrund von initialen Fertigungstoleranzen sowie von Temperaturdrift auf. (Bildquelle: MACOM)

Unabhängig vom verwendeten PA-Prozess muss die Ausgangsimpedanz des Bausteins ebenfalls vollständig durch den Anbieter charakterisiert werden, sodass der Entwickler ihn für eine maximale Leistungsübertragung korrekt an die Antenne anpassen kann und das Stehwellenverhältnis (SWR) so nahe wie möglich an 1 liegt. Diese Anpassungsschaltung besteht in erster Linie aus Kondensatoren und Induktivitäten, die als diskrete Bausteine implementiert, in die Platine oder sogar in das Produktgehäuse integriert sein können. Sie muss außerdem so ausgelegt sein, dass sie auch den PA-Leistungswerten standhält. Um es noch einmal zu wiederholen: Tools wie das ehrwürdige Smith-Diagramm sind unerlässlich, um die erforderliche Impedanzanpassung zu verstehen und zu implementieren.

Aufgrund der geringen PA-Chipgröße und der hohen Leistungsstufen ist auch das Gehäuse ein kritischer Punkt für PAs. Wie zuvor gezeigt, verfügen viele PAs über Wärmesenken in Form von breiten, die Wärme ableitenden Gehäuseanschlüssen und -flanschen sowie über einen Kühlkörper unter dem Gehäuse, der die Verbindung zum Platinenkupfer herstellt. Bei höheren Leistungspegeln (oberhalb von etwa 5 bis 10 W) verfügen die PAs möglicherweise über eine Kupferkappe, um die Wärmesenke auf der Oberseite zu bilden, und Lüfter oder andere fortschrittliche Kühltechniken sind möglicherweise erforderlich.

Die Leistungsnennwerte und geringen Größen der GaN-PAs führen dazu, dass die Modellierung der thermischen Umgebung von entscheidender Bedeutung ist. Natürlich reicht es nicht aus, den PA an sich innerhalb der zulässigen Temperaturnennwerte für Gehäuse oder Sperrschicht zu halten. Jegliche Wärme, die vom PA abgeleitet wird, darf auch nicht zum Problem für andere Bestandteile der Schaltung oder des Systems werden. Daher muss der gesamte Thermopfad berücksichtigt und entsprechend ausgelegt werden.

Fazit

HF-basierte Systeme – von Smartphones bis hin zu VSAT-Endgeräten und phasengesteuerten Radarsystemen – stellen neue Anforderungen an die Leistung von LNAs und PAs. Bauteilhersteller wenden sich neben dem traditionellen Silizium daher zunehmend GaAs und GaN zu, um die erforderlichen Leistungswerte zu erzielen.

Dank dieser neuartigen Prozesstechnologien stehen jetzt Bausteine mit größeren Bandbreiten, geringerer Grundfläche und höherem Wirkungsgrad zur Verfügung. Allerdings müssen sich Entwicklungsteams mit den Grundlagen der Funktionsweise von LNAs und PAs vertraut machen, um diese neuen Technologien auch wirklich effektiv einsetzen zu können.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.