Der Dopplereffekt: Trotz anfänglicher Ablehnung heute weithin akzeptiert und einfach zu nutzen

Ingenieure sind mit vielen „Effekten“ vertraut, von weit verbreiteten wie dem piezoelektrischen Effekt bis hin zu etwas weniger bekannten wie dem HF-Skin-Effekt und sogar weitaus weniger bekannten wie dem Coanda-Effekt, um nur einige zu nennen. Aber es gibt einen Effekt, der sowohl weithin bekannt ist als auch von Ingenieuren bei Systemen in vielen Disziplinen genutzt wird: der Dopplereffekt. Benannt nach dem Physiker Christian Doppler, der das Phänomen 1842 in einer theoretischen Arbeit beschrieb, ist der Doppler-Effekt die Änderung der Frequenz einer periodischen Welle in Bezug auf einen Beobachter, der sich relativ zur Wellenquelle bewegt (einer oder beide können sich bewegen).

Mit Hilfe des Dopplereffekts und der damit verbundenen Dopplerverschiebung ist es möglich, die Relativbewegung (sowohl Geschwindigkeit als auch Beschleunigung) eines wahrgenommenen Objekts zu bestimmen, wie sie vom Beobachter wahrgenommen wird. Es ist ein vielseitiges und lebenswichtiges Phänomen der Wellenphysik, das eine lange Liste von Anwendungen von sehr kleinem Maßstab bis zu außerordentlich großem Maßstab hat, einschließlich:

- Ultraschall-Doppler zur Erfassung des Blutflusses im Kreislaufsystem.

- Ultraschall- und HF-Doppler zur Erfassung der Bewegung von Personen in einem Bereich.

- Optischer Doppler zur Bestimmung der Geschwindigkeit eines autonomen Fahrzeugs.

- HF-Doppler im Radar zur Bestimmung der Bewegung von Fahrzeugen, Schiffen, Flugzeugen und sogar Raumfahrzeugen.

- Optische und HF-Doppler kombiniert, um die Geschwindigkeit von Raumfahrzeugen und sogar von astronomischen Körpern wie Sternen und Galaxien zu messen (oft als Rotverschiebung für diejenigen bezeichnet, die sich entfernen, und als Blauverschiebung für diejenigen, die sich nähern).

In den letzten Jahren hat der technologische Fortschritt den Dopplereffekt als Erweiterung für viele Sensorsysteme genutzt. Zum Beispiel konnten frühe medizinische Ultraschallsysteme das Vorhandensein und die Größe von Venen und Arterien zeigen, während das Hinzufügen des Doppler-Aspekts die Messung der Geschwindigkeit des Blutflusses ermöglicht, was eine wesentliche diagnostische Verbesserung darstellt.

Das Doppler-Prinzip

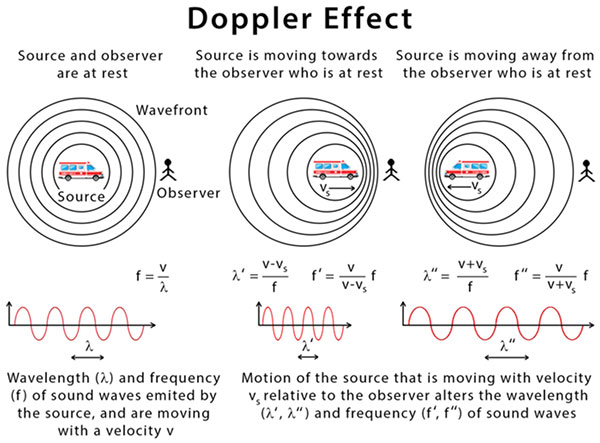

Obwohl er mit präzisen Gleichungen definiert werden kann, kann der Dopplereffekt auch konzeptionell beschrieben werden. Wenn sich die Quelle von sich wiederholenden Wellen mit konstanter Frequenz auf den Beobachter zubewegt, beginnt jeder aufeinanderfolgende Scheitelpunkt der Wellenreihe an einer Position, die etwas näher am Beobachter liegt als der Scheitelpunkt der vorherigen Welle. Somit benötigt jede aufeinanderfolgende Welle etwas weniger Zeit, um den Beobachter zu erreichen, als die vorherige; dies wiederum hat den Effekt, dass die Ankunftszeit zwischen aufeinanderfolgenden Wellenbergen beim Beobachter schrumpft, was einer Erhöhung der beobachteten Frequenz entspricht (Abbildung 1).

Abbildung 1: Bei Annäherung von Quelle und Beobachter verringert sich der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Wellenbergen, was zu einem Anstieg der wahrgenommenen Frequenz führt; das Gegenteil ist der Fall, wenn sich die beiden voneinander entfernen. (Bildquelle: Science Facts)

Abbildung 1: Bei Annäherung von Quelle und Beobachter verringert sich der Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Wellenbergen, was zu einem Anstieg der wahrgenommenen Frequenz führt; das Gegenteil ist der Fall, wenn sich die beiden voneinander entfernen. (Bildquelle: Science Facts)

Im umgekehrten Fall, wenn sich die Wellenquelle vom Beobachter wegbewegt, kommt jede nachfolgende Welle von einer Position, die weiter vom Beobachter entfernt ist als die vorherige Welle, wodurch sich der Abstand zwischen den Scheitelpunkten verlängert. Da die Ankunftszeit zwischen aufeinanderfolgenden Wellen vergrößert wird und sich diese Scheitelpunkte auseinander bewegen, verringert sich die vom Beobachter ermittelte Frequenz.

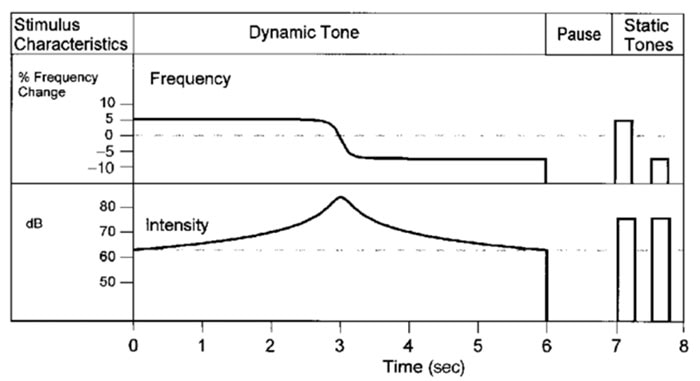

Sie haben zweifellos schon einmal den Dopplereffekt gehört und sich daran gewöhnt, wenn sich ein Auto mit Hupe oder Sirene nähert und dann an Ihnen vorbeifährt (Abbildung 2). Die wahrgenommene Frequenz steigt an, wenn sich das Auto nähert (und natürlich auch die Intensität), und fällt dann plötzlich ab, wenn es vorbeifährt (wiederum zusammen mit der Intensität); auch Eisenbahnhupen haben denselben leicht hörbaren und dramatischen Effekt.

Abbildung 2: Wenn sich das Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit nähert, hört der Beobachter eine stetig höhere Tonhöhe (obere Grafik), während die Intensität allmählich zunimmt (untere Grafik); wenn das Fahrzeug vorbeifährt, fällt die Tonhöhe plötzlich ab, während die Intensität abnimmt. (Bildquelle: ResearchGate)

Abbildung 2: Wenn sich das Fahrzeug mit konstanter Geschwindigkeit nähert, hört der Beobachter eine stetig höhere Tonhöhe (obere Grafik), während die Intensität allmählich zunimmt (untere Grafik); wenn das Fahrzeug vorbeifährt, fällt die Tonhöhe plötzlich ab, während die Intensität abnimmt. (Bildquelle: ResearchGate)

Obwohl die Bezeichnung Doppler-Effekt weit verbreitet ist, sind in Wirklichkeit zwei verschiedene physikalische „Mechanismen“ im Spiel und zwei Sätze von Beschreibungsgleichungen. Eine für akustische Wellen und die andere für elektromagnetische Wellen. Warum der Unterschied? Für Schallenergie und andere Energiewellen, die sich in einem materiellen Medium (Luft, Wasser und auch Festkörper) ausbreiten, wird die Geschwindigkeit des Beobachters und die Geschwindigkeit der Quelle relativ zum Medium, in dem die Wellenenergie übertragen wird, gemessen. Das scheint ziemlich klar zu sein, und der insgesamt beobachtete Dopplereffekt ist das Ergebnis der Bewegung der Quelle allein, des Beobachters allein, von Quelle und Beobachter zusammen und sogar der Bewegung des Mediums.

Für elektromagnetische Energie (Licht, HF), die kein greifbares Medium wie Luft benötigt, ist die Doppler-Analyse jedoch etwas anders, und nur der relative Geschwindigkeitsunterschied zwischen Beobachter und Quelle geht in die Analyse ein. Dies hängt mit einer Prämisse der Speziellen Relativitätstheorie zusammen, bei der eines der radikalen Postulate von Albert Einstein in seiner Arbeit von 1905 lautete, dass die Lichtgeschwindigkeit in Bezug auf ein beliebiges Inertialsystem eine Konstante ist und unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle selbst ist.

Beachten Sie, dass in vielen Systemen die Frequenzquelle und der Beobachter gemeinsam angeordnet sind und der Dopplereffekt als Reflexion von einem Ziel gesehen wird; dies fügt einen Faktor von zwei in die relevanten Gleichungen ein, aber das Prinzip bleibt ansonsten unverändert.

Doppler in den alten Tagen

Die Erklärung des Dopplereffekts ist für uns mit unserem Verständnis von Wellenphänomenen sowie den verfügbaren Frequenzquellen und Messgeräten fast intuitiv. Doppler beschrieb das Phänomen als Erklärung dafür, wie sich die Farbe des Sternenlichts mit der Bewegung des Sterns verändert. Allerdings gab es zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit, seine Behauptung richtig zu testen. In der Tat wurde er von vielen anderen prominenten Physikern verspottet und wegen seiner „ketzerischen“ Ideen sogar aus einer führenden wissenschaftlichen Vereinigung ausgeschlossen. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, zusammen mit der Unfähigkeit der Forscher, Unstimmigkeiten von Daten aus verschiedenen Experimenten, die nicht für seinen gleichnamigen Effekt korrigiert worden waren, zu lösen, um seine Gegner zu überzeugen.

Ein unverbundener Fortschritt half seinem Fall. Die Entwicklung der Eisenbahn in dieser Ära. Sie erlaubte wiederholte Tests mit linearer Bewegung entlang einer Schiene mit einer festen Geschwindigkeit und mit einer Klangquelle (ein Band wurde sogar auf einem Zug verwendet!). Dies trug dazu bei, seine Behauptungen zu bestätigen. Die Geschichte von Dopplers Irrungen und Wirrungen wird in einem ausführlichen, kommentierten Artikel in einer aktuellen Ausgabe von Physics Today erzählt (siehe Referenzen). Es ist eine Lektion, an die man sich erinnern sollte: Ideen, die zunächst belächelt werden, können schließlich als „richtig“ akzeptiert werden (man denke an Galileo und seine sonnenzentrische Sichtweise unseres Systems). Christian Doppler wurde letztlich rehabilitiert, sein Name ist heute die Standardbezeichnung für seine zunächst abgelehnten Analysen und Schlussfolgerungen.

Der Dopplereffekt ist zwar ein sehr nützliches Phänomen, stellt aber auch eine Quelle vieler technischer Herausforderungen dar. Wie kommt das? Sie kann zwar zur Geschwindigkeitsmessung verwendet werden, beeinflusst aber auch die Frequenzstabilität. Beispielsweise verschiebt sich die nominale Trägerfrequenz von Satelliten in der Erdumlaufbahn (z. B. GPS) und von Raumfahrzeugen (z. B. dem jüngsten Mars-Lander) aufgrund des Dopplereffekts. Die Sende- und Empfangswege müssen also diese Frequenzverschiebungen kompensieren und aufnehmen, die angesichts der Geschwindigkeiten dieser Fahrzeuge erheblich sein können.

Doppler wird kleiner

Obwohl er komplex ist, ist der Doppler-Effekt so nützlich, dass viele Schaltungen und Systeme ihn als primäre oder sekundäre Funktion nutzen. Um dies zu ermöglichen, haben die Hersteller unermüdlich daran gearbeitet, Komponenten, die den Dopplereffekt nutzen, einfacher einzubetten, indem sie kleinere Gehäuse mit geringerem Stromverbrauch und mit fortschrittlichen Entwicklungswerkzeugen und Boards entwickelt haben, um die Nutzung zu erweitern.

Ein aktuelles Beispiel ist das Evaluierungsboard DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 von Infineon Technologies. Diese Einheit wurde entwickelt, um den weit verbreiteten Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) zu ersetzen, indem es eine bessere Leistung, Reaktion und Benutzerprogrammierbarkeit bietet und die 60 Gigahertz (GHz) Doppler-Effekt-Technologie nutzt.

Abbildung 3: Das Evaluierungsboard DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 von Infineon Technologies bietet einen 60-GHz-Doppler-basierten Bewegungssensor, der dem PIR-Ansatz überlegen ist. (Bildquelle: Infineon Technologies)

Abbildung 3: Das Evaluierungsboard DEMOBGT60LTR11AIPTOBO1 von Infineon Technologies bietet einen 60-GHz-Doppler-basierten Bewegungssensor, der dem PIR-Ansatz überlegen ist. (Bildquelle: Infineon Technologies)

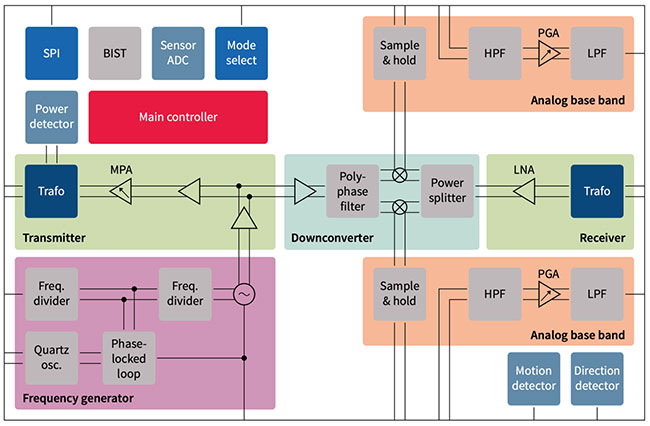

Basierend auf dem BGT60LTR11AIP, einem vollintegrierten monolithisch integrierten 60-GHz-Mikrowellenschaltkreis (MMIC) mit Abmessungen von 3,3 × 6,7 × 0,56 Millimetern (mm) (Abbildung 4), bietet dieser Bausatz einen Doppler-basierten Bewegungssensor und umfasst Antennen im Gehäuse (AIPs) mit einem Sichtfeld von 80˚ sowie integrierte Detektoren für Bewegung und Bewegungsrichtung. Zu den einstellbaren Leistungsparametern gehören die Erkennungsempfindlichkeit, die Haltezeit und die Betriebsfrequenz. Im Gegensatz zu vielen 60-GHz-Komponenten verwendet er standardmäßiges, kostengünstiges FR4-Leiterplattenmaterial.

Abbildung 4: Das Blockschaltbild des radarbasierten Bewegungssensor-MMICs BGT60LTR11AIP von Infineon zeigt seine interne Komplexität. (Bildquelle: Infineon Technologies)

Abbildung 4: Das Blockschaltbild des radarbasierten Bewegungssensor-MMICs BGT60LTR11AIP von Infineon zeigt seine interne Komplexität. (Bildquelle: Infineon Technologies)

Das Entwicklungskit enthält das „Shield“ BGT60LTR11AIP sowie das Radar-Basisboard MCU7 von Infineon. Das 20 × 6,25 mm große Shield demonstriert die Eigenschaften des BGT60LTR11AIP MMIC und bietet dem Anwender eine „Plug&Play“-Radarlösung. Es ist für das schnelle Prototyping von Designs und die Systemintegration sowie für eine erste Evaluierung von Features und Funktionen optimiert.

Fazit

Die Messung des Dopplereffekts ist ein Eckpfeiler vieler moderner Systeme, da sie die Nutzung von elektromagnetischer und akustischer Wellenenergie als berührungsloses, fast augenblickliches Mittel zur Bestimmung der Bewegung von Objekten in einem bestimmten Abstand quantifiziert. Sie wird in vielen Bereichen verwendet, die von mikroskopischen bis zu astronomischen reichen. Glücklicherweise vereinfachen moderne Komponenten und Entwicklungskits die Einbindung von Funktionen, die auf dem Dopplereffekt und der Dopplerverschiebung basieren, sowohl in Fällen, in denen es keine praktikable Alternative gibt, als auch als verbesserter Ersatz für bestehende Ansätze.

Referenzen:

1 - Physics Today, „Der Fall und der Aufstieg des Dopplereffekts“

2 - NASA, „Doppler-Verschiebung“

3 - Georgia State University, „Dopplereffekt“

4 - University of Connecticut, „Dopplereffekt“

5 - University of Virginia, „Dopplereffekt“

6 - Wikipedia, „Coanda-Effekt“

7 - Wikipedia, „Skin-Effekt“

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum