Verwendung elektromechanischer Relais zur Lösung moderner Schnittstellenprobleme

Eine der Herausforderungen bei der Integration von Systemen ist die Schnittstelle zwischen einem bestehenden und einem neuen oder anderen Teilsystem. Wenn die Eingangs-/Ausgangscharakteristiken beider Seiten standardisiert und bekannt sind, kann ein Pegelwandler oder Übertrager wie der SN74AUP1T57DCKR von Texas Instruments unterschiedliche digitale Signalpegel an seinen Ein- und Ausgängen aufnehmen und das Problem leicht lösen (Abbildung 1).

Abbildung 1: Wenn zwei Schnittstellen standardisiert und klar definiert sind, kann ein Standard-IC, wie der SN74AUP1T57DCKR, das Problem schnell und einfach lösen. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abbildung 1: Wenn zwei Schnittstellen standardisiert und klar definiert sind, kann ein Standard-IC, wie der SN74AUP1T57DCKR, das Problem schnell und einfach lösen. (Bildquelle: Texas Instruments)

Die Herausforderung besteht darin, dass es viele Szenarien gibt, in denen die Verbindung zwischen älteren und neueren Systemen nicht einfach zu realisieren ist. Oft sind die Eigenschaften einer oder beider Seiten der Schnittstelle nicht bekannt oder nur unzureichend definiert, so dass die Verwendung einer Standardkomponente nicht machbar ist.

Vor diesem Problem stand ich in zwei verschiedenen Situationen. Ich konnte das Problem in jedem Fall mit einer modernen Version des fast 200 Jahre alten elektromechanischen Relais (EMR) leicht und sauber lösen. Das EMR wurde um 1835 erfunden und wird gewöhnlich dem amerikanischen Wissenschaftler Joseph Henry zugeschrieben.

Obwohl Relais im Vergleich zum Einsatz von Optokopplern oder Halbleiterrelais (SSRs) archaisch erscheinen mögen, gibt es viele Fälle, in denen ihre „altmodischen“ Tugenden von großem Nutzen sind. Jährlich werden Hunderte von Millionen solcher Relais verkauft; während viele davon als Ersatz dienen, wird ein beträchtlicher Teil für neue Konstruktionen verwendet.

Relaistypen lassen sich in drei allgemeine Gruppen einteilen: Kleinsignalrelais für Kontaktströme unter 2 Ampere (A), Leistungsrelais für höhere Ströme und Hochfrequenzrelais (HF). HF-Relais verarbeiten in der Regel kleine Signale im Megahertz- und Gigahertz-Bereich. Darüber hinaus gibt es noch weitere Geschwister, wie z. B. Audio-Relais und Reed-Relais für automatische Testgeräte (ATE). Darüber hinaus gibt es viele verschiedene Kontaktkonfigurationen, angefangen bei der einfachen Version mit einem Pol und einem Kreislauf (SPST) bis hin zu Bauteilen mit mehreren Kontakten.

Ich will ehrlich sein: Ich mag EMRs aus vielen Gründen sehr:

- Sie sind robust und zuverlässig.

- Sie bieten eine nahezu perfekte galvanische (ohmsche) Isolierung.

- Die Eingangs- und Ausgangswerte für Strom/Spannung sind weitgehend unabhängig.

- Es gibt sie in einer großen Auswahl an Kontaktzahlen und Nenngrößen für die Spule.

- In der Regel gibt es eine kompatible Version mit Sockelanschluss, was die Verdrahtung und Fehlersuche vereinfacht.

- Sie sind oft mit mehreren Schließern (NO) und Öffnern (NC) ausgestattet, was sich oft als nützlich erweist.

- Sie zeigen über die Position des Ankers an, ob sie unter Spannung stehen.

- Sie haben ein sehr zufriedenstellendes hörbares „Klicken“, wenn sie sich öffnen oder schließen.

Kurz gesagt, sie sind unkomplizierte, flexible und elegante Problemlöser. Was die Zuverlässigkeit betrifft, so hält ein Qualitätsrelais, das innerhalb seiner Spezifikationen verwendet wird, Millionen von Zyklen und Dutzende von Jahren.

Meine Situation war relativ einfach, da es sich bei den „Signalen“, mit denen ich zu tun hatte, um Kontaktschließungen handelte, manchmal auch „Trockenkontakte“ genannt, bei denen das angesteuerte System eine grundlegende Durchgangsverbindung zwischen den beiden Drähten sehen möchte. Schauen wir uns meine Probleme an und wie ein einfaches Relais jedes davon gelöst hat.

Herausforderung Nr. 1: Aufrüstung eines Heizungssteuerungssystems

Ich habe mich „freiwillig“ gemeldet, um einem Freund dabei zu helfen, eine reine Heizungssteuerung von einem einfachen, funktionierenden, altmodischen Thermostat mit einer einfachen temperaturgesteuerten Ein-/Ausschaltfunktion auf ein ausgefeilteres, intelligentes, Wi-Fi-fähiges Gerät umzurüsten. Die alte Thermostatsteuerung ähnelte dem klassischen T87F von Honeywell (Abbildung 2). Das T87F wurde Anfang der 1960er Jahre eingeführt, und obwohl es heute nicht mehr zum Verkauf angeboten wird, wurden Millionen von Geräten installiert, von denen viele noch immer in Betrieb sind, da sie über einen äußerst zuverlässigen Bimetall-Thermostreifen und einen hermetisch abgedichteten Quecksilberschalter verfügen.

Abbildung 2: Die in den 1960er Jahren eingeführten T87F-Thermostate von Honeywell sind aufgrund ihres äußerst zuverlässigen Bimetall-Thermostats und des hermetisch abgedichteten Quecksilberschalters noch immer im Einsatz. (Bildquelle: New York Historical Society)

Abbildung 2: Die in den 1960er Jahren eingeführten T87F-Thermostate von Honeywell sind aufgrund ihres äußerst zuverlässigen Bimetall-Thermostats und des hermetisch abgedichteten Quecksilberschalters noch immer im Einsatz. (Bildquelle: New York Historical Society)

Ich warf einen kurzen Blick auf den vorhandenen Thermostat und sah, dass er nur zwei Drähte hatte, also dachte ich: „Das kann doch nicht so schwer sein.“ Zumal es sich bei dem Ausgang um einen einfachen Kontaktschluss handelte. Dies war jedoch nicht der Fall. Die Dokumentation des intelligenten Thermostats zeigte viele mögliche Konfigurationen und Optionen für die Verdrahtung beim Wechsel von einem Zweileitergerät zu einem neuen, viel intelligenteren Dreileitergerät.

Erstens musste der neue Thermostat über einen 24-Volt-Wechselstromtransformator mit Strom versorgt werden, so dass eine zusätzliche Leitung zwischen dem Heizungs-, Lüftungs- und Klimaregler (HLK) und dem Thermostat erforderlich war. Glücklicherweise war ein drittes unbenutztes Kabel bereits vorhanden (danke, wer auch immer das getan hat!). Dieser Teil des Problems war also nicht von Belang.

Es wurden viele Möglichkeiten aufgezeigt, das neue Dreileitersystem an den vorhandenen Zweileiterkontakt anzuschließen, je nach Hersteller des Systemreglers (der in diesem Fall ziemlich neu war), je nachdem, ob es sich nur um Wärme oder um Wärme und Wechselstrom handelte, und je nachdem, wie man mit der galvanischen Trennung des neuen Thermostats vom vorhandenen Regler umgehen wollte.

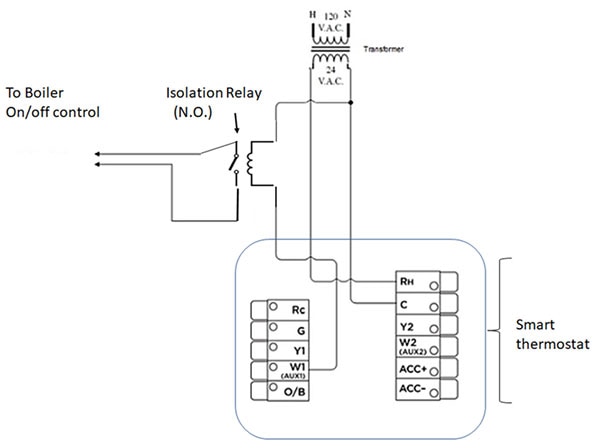

Eine Option war ein Optoisolator oder ein Halbleiterrelais (SSR), aber ich war mir nicht sicher, ob die Spannungs- und Strompegel ausreichend sind und ob ein SSR-Ausgang, der „an“ ist, einem echten Kontaktschluss ähnelt, da am SSR-Ausgang ein kleiner Spannungsabfall auftritt. Die einfachere und weniger besorgniserregende Option war die Verwendung eines Relais zur Isolierung, ähnlich dem RY2S-UAC24V von IDEC. Dieses zweipolige Universalrelais (DPDT) hat eine 24VAC-Spule und 3A-Kontakte in einer einfachen Übersetzungs-/Isolationsschaltung (Abbildung 3). Offensichtlich war die Umschaltgeschwindigkeit in dieser Situation nicht von Belang.

Abbildung 3: Mein Problem, einen modernen intelligenten Thermostat mit einem neuen, einfachen Zweileiter-Heizungsregler zu verbinden, wurde mit einem Relais mit einer 24VAC-Spule gelöst. (Bildquelle: Bill Schweber)

Abbildung 3: Mein Problem, einen modernen intelligenten Thermostat mit einem neuen, einfachen Zweileiter-Heizungsregler zu verbinden, wurde mit einem Relais mit einer 24VAC-Spule gelöst. (Bildquelle: Bill Schweber)

Die gute Nachricht ist, dass alles beim ersten Mal gut funktioniert hat! Das ist unschlagbar.

Herausforderung Nr. 2: Aktualisierung des Wählgeräts eines Sicherheitssystems vom Festnetz auf das Mobilfunknetz

Ein anderer Freund bat mich, ihm dabei zu helfen, das inzwischen veraltete Festnetztelefon-Wählgerät eines Haussicherheitssystems durch ein modernes drahtloses Mobilfunkgerät zu ersetzen. Da ein einfacher Zweidrahtanschluss das alte und das neue Gerät auslöste, hoffte ich, dass es sich um einen einfachen Ersatz handeln würde, aber auch hier kam es anders.

Das vorherige Wählgerät benötigte einen Übergang von einem „offenen“ zu einem „geschlossenen“ Kontaktpaar, um es auszulösen, während in der Bedienungsanleitung des neuen Wählgeräts ein Übergang von Masse zu „offenem Stromkreis“ als Auslöser angegeben ist. Leider ist „offener Stromkreis“ einer dieser manchmal zweideutigen Begriffe: Bedeutet das „potentialfrei“ (wirklich offen), oder würde es ausreichen, die Leitung über einen Open-Collector-Ausgang zu unterbrechen?

Erschwerend kam hinzu, dass die Dokumentation über den Ausgangspin des Alarmkontrollgeräts, das das Wählgerät ansteuert, unklar war, was seine elektrische Beschaffenheit anging: Es konnte sich um eine Open-Collector-Struktur handeln oder auch nicht. Daher konnte ich nicht mit Sicherheit sagen, ob der Ausgang des Steuergeräts zumindest potenziell elektrisch mit den Eingangsanforderungen des Wählgeräts kompatibel war.

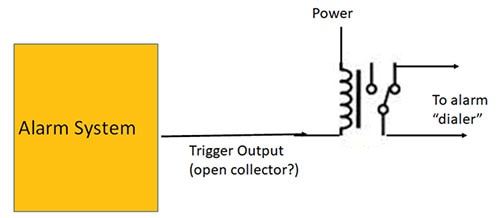

Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und das Problem auf Folgendes reduziert: Ich hatte einen Ausgang, der mit einer unklaren Struktur von High-Pegel auf Low-Pegel ging, und ich wollte, dass er wie ein Gleichstromsignal aussieht, das von Masse in den Zustand „offener Stromkreis“ geht.

Auch hier ist ein EMR die Rettung. In diesem Fall schien ein ähnliches Relais wie das Universal-DPDT-Relais UA2-5NU von KEMET mit einer 5VDC-Spule und 1A-Kontakten eine flexible, risikofreie Lösung für diese Probleme zu sein. Ich habe die Spule zwischen die Versorgungsschiene und den aktiven Ausgang des Steuergeräts geschaltet und dann die stromlosen Relaiskontakte im NC-Modus verwendet, um den Eingang des Wählgeräts mit echter Masse zu verbinden (Abbildung 4). Wenn der Ausgang des Steuergeräts auf einen Low-Pegel ging (heruntergezogen), wurde die Spule aktiviert, die die Öffner-Relaiskontakte öffnete und einen echten offenen Stromkreis zum Wählgeräteeingang lieferte.

Abbildung 4: Ein Niederspannungs-Gleichstromrelais sorgte für die Übersetzung und Signalumkehr zwischen dem schlecht definierten Ausgang des Auslösers der Alarmanlage und dem neuen drahtlosen Wählgerät. (Bildquelle: Bill Schweber)

Abbildung 4: Ein Niederspannungs-Gleichstromrelais sorgte für die Übersetzung und Signalumkehr zwischen dem schlecht definierten Ausgang des Auslösers der Alarmanlage und dem neuen drahtlosen Wählgerät. (Bildquelle: Bill Schweber)

Problem gelöst! Das Relais diente sowohl als Pegelwandler als auch als Signalinverter und bot mir als Bonus eine galvanische Trennung.

Fazit

Diese beiden EMR-Lösungen sind einfache, aber elegante und effektive Problemlöser. Was kann man daran nicht mögen? Die Lektion lautet, nicht zu zögern, bewährte Komponenten zu berücksichtigen, da sie Einfachheit, Funktionalität und Flexibilität bieten können. Was mich betrifft, so werde ich weiterhin freiwillig helfen; es ist unvorhersehbar und manchmal frustrierend, aber letztendlich belohnend.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum