Was wurde eigentlich aus „programmierbaren“ analogen Schaltkreisen?

Kürzlich erreichte mich über LinkedIn eine E-Mail, deren Verfasser sich erkundigte, ob es zu einem Artikel, den ich 2001 geschrieben hatte, Updates gibt. Wow – so fühlt es sich also an, wenn dich deine Vergangenheit einholt! In dem Artikel war es um programmierbare analoge Schaltkreise gegangen, und ich hatte eine alternative Entwurfsoption für die analoge Signalkettenfunktionen untersucht.

Was mich an der heutigen Nachrichtenberichterstattung u. a. stört, ist die Tatsache, dass niemand an einer Geschichte dranbleibt (man bekommt einen dramatischen Live-Bericht von einer Verhaftung, aber selten einen Bericht zum Ausgang der Gerichtsverhandlung). Und weil es schon fast zwanzig Jahre her ist, dass der Artikel erschien, schien es lohnenswert zu sein, das Thema erneut unter die Lupe zu nehmen.

Dem muss ich jedoch zunächst eine klärende Definition voranstellen. Es gibt eine Vielzahl programmierbarer analoger ICs, bei denen der Nutzer mittels Pin-Strapping, diskreter Widerstände oder softwaregesteuert über einen I2C/SPI-Port einige Betriebsparameter oder Funktionen wie Bandbreite oder Abtastrate festlegen kann. Das meine ich in diesem Kontext jedoch nicht mit „programmierbar“.

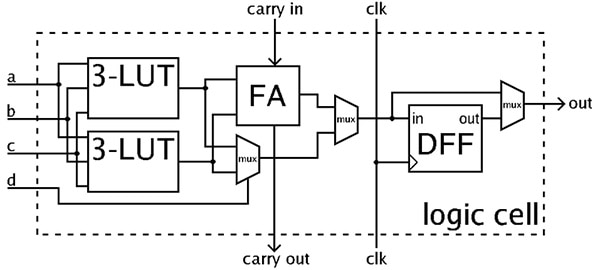

Vielmehr spreche ich vom analogen Äquivalent zum feldprogrammierbaren Gate Array (FPGA) – eine Komponente mit einem großen Array unbelegter digitaler Gates und Funktionen. Diese lassen sich bei Bedarf zur endgültigen Schaltkreistopologie zusammenschalten und ermöglichen auf diese Weise extrem komplexe digitale Systeme: Mittlerweile sind FPGAs mit mehr als einer Million Gates üblich. Es steht außer Frage, dass FPGAs zu einer wichtigen Kraft geworden sind – aus Gründen, die ich diesem Publikum nicht erläutern muss. Und ständig kommen neue Produkte auf den Markt.

Abbildung 1: Der FPGA T4F81C von Efinix basiert auf dem 40-Nanometer-Prozess von SMIC und hat einen typischen Kernverluststrom von 150 Mikroampere (µA) bei 1,1 Volt. (Bildquelle: Efinix)

Abbildung 1: Der FPGA T4F81C von Efinix basiert auf dem 40-Nanometer-Prozess von SMIC und hat einen typischen Kernverluststrom von 150 Mikroampere (µA) bei 1,1 Volt. (Bildquelle: Efinix)

Vor kurzem eingeführt wurde der T4F81C2 Trion™ von Efinix. Der FPGA basiert auf dem 40-nm-Prozess von SMIC und wird in einem 81-poligen BGA-Gehäuse geliefert (Abbildung 1).

Der T4F81C besteht aus hochdichtem, energiesparenden Efinix Quantum™-Gewebe und verfügt über eine E/A-Schnittstelle in einem kompakten Gehäuse. Zielmärkte sind der Mobilfunk- und Verbrauchermarkt sowie der Markt für verteilte IoT-Knoten, in dem jeweils geringe Leistungsaufnahme, niedrige Kosten und ein kleiner Formfaktor benötigt werden. Zu den Highlights des T4F81C zählen:

- basiert auf dem 40-nm-Prozess von SMIC

- typischer Kernverluststrom von unter 150 µA bei 1,1 Volt

- verfügt über leistungsstarke E/A, die Single-Ended-E/A-Standards und -Schnittstellen mit 1,8 Volt, 2,5 Volt und 3,3 Volt unterstützen

- bietet flexible chipintegrierte Taktung

- verfügt über Bauteilkonfigurationsoptionen, einschließlich Standard-SPI- und JTAG-Schnittstellen

Weil sich die Technologie weiterentwickelt und vielfältigeren Anforderungen und Anwendungen Rechnung trägt, kommen auch weiterhin neue FPGAs auf den Markt. Neue programmierbare analoge Komponenten gab es in letzter Zeit hingegen nur wenige.

Klingt eigentlich nach einer guten Idee, also…?

Es sollte doch wohl Bedarf an einem analogen IC mit zahlreichen nicht festgeschriebenen analogen Funktionen bestehen. Theoretisch könnte er die gesamte analoge Signalkette für Sensorschnittstelle, Signalaufbereitung, Filterung und sogar E/A zu einem Host-Prozessor bereitstellen (nur als Beispiel). Dieses feldprogrammierbare analoge Array (FPAA) könnte sogar in der OEM-Produktionslinie so konfiguriert werden, dass es Funktionen bereitstellt, die für verschiedene Produkte innerhalb einer Familie oder Serie benötigt werden, damit die Materialliste für mehrere Produkte einheitlich ist. Sollten Änderungen bei den Funktionen der analogen Kette erforderlich sein, ließen sich diese zudem ohne die gefürchtete Neuentwicklung des Boards mit den damit einhergehenden Verzögerungen und Unsicherheiten implementieren.

Die Realität sieht jedoch so aus, dass programmierbare analoge Komponenten dieser Art in der Entwicklergemeinschaft wenig Interesse gefunden haben. Schaut man sich die Anbieter an, die ich im erwähnten Artikel aus dem Jahr 2001 genannt habe, stellt man fest, dass manche ganz verschwunden sind und manche von anderen IC-Firmen übernommen wurden – das ist in dieser Branche normal und an sich kaum bemerkenswert, zeigt aber, dass keiner eine dominierende Marktpräsenz entwickelt hat. Soweit sie überhaupt noch erhältlich ist, hat diese Produktklasse eine geringe Bedeutung. Mir sind keine Entwickler zu Ohren gekommen, die programmierbare analoge Komponenten als mögliche Lösung für ihre Signalkettenanforderungen in Betracht ziehen.

Warum spielen programmierbare analoge Komponenten dann überhaupt noch eine Rolle? Der Grund ist meines Erachtens im inhärenten, unumgänglichen Wesen analoger Schaltkreise und der von ihnen gebotenen Funktionen zu suchen. Schaut man sich die elementarsten Funktion von analogen Bausteinen wie Operationsverstärkern und Komparatoren an, fällt auf, dass die meisten Anbieter dutzende, wenn nicht hunderte von ihnen im Angebot haben (siehe dazu „Mir raucht der Kopf: Warum gibt es so viele Operationsverstärker?“). Das liegt daran, dass jedes Modell per Design, Fertigungsprozess sowie Test/Trim so ausgelegt wird, dass es eine einzigartige Kombination aus Leistungsmerkmalen bietet. So kann ein Operationsverstärker beispielsweise eine hervorragende rauscharme Leistung, jedoch eine stärkere Offset-Drift als ein vergleichbarer Verstärker mit höherem Rauschen aufweisen.

Es geht um die Kompromisse in mehreren Dimensionen.

Der Entwickler muss die Kompromisse abwägen und entscheiden, welche Abstriche bei der Leistung zu machen sind, um die gewünschte Performance mit den festgelegten Prioritäten zu erzielen. Andere Operationsverstärker bieten unterschiedliche Kombinationen für wichtige statische und dynamische Spezifikationen, von denen einige in einem oder zwei Bereichen herausragend sind, in anderen hingegen nur durchschnittlich. Wieder andere Bauelemente sind für die meisten Spezifikationen möglicherweise „ziemlich gut“, bei keiner Spezifikation jedoch richtig gut. Welcher ist also der „richtige“ für das System?

Wie immer lautet die Antwort: „Es kommt darauf an.“ Das hängt von der Gewichtung der Designprioritäten und Kompromisse ab. Denken Sie an die vielen Parameter, mit denen elementare Operationsverstärker bewertet werden: Geschwindigkeit, Spannungsoffsets, Vorstrom, Temperaturdrift, Bandbreite, Rauschen, Verlustleistung, Verstärkung, Treiberleistung, Spannungsbereich und, und, und. Sie merken schon; die Liste ist schier endlos.

Wenn Sie sich das Gesamtbild anschauen, so haben die meisten analogen Signalketten im Gegensatz zur digitalen Welt der FPGA nur wenige Funktionsblöcke … und diese unterscheiden sich normalerweise drastisch voneinander. Die kritischen Eigenschaften des Analogblocks ändern sich mit der Position des Signals: Was Sie in einer sensororientierten Schnittstelle benötigen, unterscheidet sich von dem, was Sie weiter unten am Bandpassfilter, zum Ansteuern einer Last oder für die Prozessor-E/A benötigen.

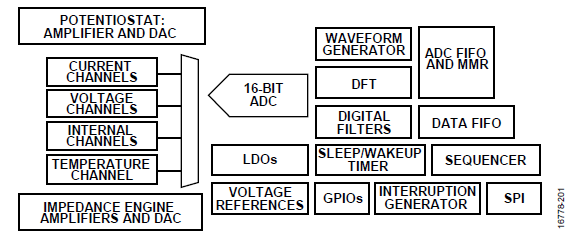

Schauen Sie sich beispielsweise den AD5940 von Analog Devices an: Das ist ein Nischen-IC, der eine hochpräzise Impedanz und ein elektrochemisches Frontend für chemische Labore bietet (Abbildung 2). Der AD5940 liefert eine große Anzahl von analogen und digitalen Funktionen – mit der größeren Bandbreite an analogen Funktionen. Die Spezifikationen wurden sorgfältig festgelegt, damit sie mit den von ihnen unterstützten elektrochemischen Sensoren kompatibel sind.

Abbildung 2: Das vereinfachte Blockschaltbild des AD5940. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2: Das vereinfachte Blockschaltbild des AD5940. (Bildquelle: Analog Devices)

Er verfügt zwar über einen internen Analog/Digital-Wandler (ADC) und sogar einen Mikrocontroller für das interne Management, der sensibelste Teil des Systems ist jedoch der Abschnitt, der die Schnittstelle zu den speziellen Potentiostat-Laborelektroden bildet – darunter Operationsverstärker mit einem Vorstrom von nahezu null und Verstärker mit programmierbarer Verstärkung (PGAs). Die analogen Funktionen in einem allgemeineren FPAA hätten nicht die benötigten empfindlichen Eigenschaften.

Fazit

Auch wenn sie anfänglich vom Grundsatz her attraktiv erscheinen, können Analogblöcke in allgemeiner Anordnung die unterschiedlichen Anforderungen vieler Anwendungen nicht erfüllen. Die Kompromisse wären nicht akzeptabel, und die tatsächlichen Vorteile in Bezug auf die Komplexität der Materialliste, den Platzbedarf auf der Platine und andere Designfaktoren würden dies nicht wettmachen.

Bei den meisten analogen Designs ist es der bessere Designansatz, sorgfältig einige (in der Regel unterschiedliche) ICs auszuwählen, die sich für den jeweiligen Teil der Signalkette am besten eignen. Das Gute daran? In keiner Stufe dieser Kette mangelt es an guten Optionen.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum