802.11x-Module und -Entwicklungskits können die Entwicklung drahtloser IoT-Designs vereinfachen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2018-01-11

Die Entwickler von Produkten für das Internet der Dinge (IoT) verwenden eine Wi-Fi-basierte drahtlose Vernetzung, da diese Technik weit verbreitet und wohlbekannt ist. HF jeglicher Art ist jedoch komplex und erfordert die Prüfung der Einhaltung von behördlichen Vorschriften. Mangelnde Erfahrung kann die Entwicklung verlangsamen. Das gilt insbesondere dann, wenn ein Entwickler sich entschließt, die HF-Baugruppe von Grund auf zu entwerfen.

Um die Entwicklung zu beschleunigen, könnte er sich jedoch auch für eines der vielen vorzertifizierten Module entscheiden, die am Markt erhältlich sind. Hierzu geht dieser Artikel zuerst auf die Vorteile von Wi-Fi für drahtlose Anwendungen ein, bevor erläutert wird, wie man ein Produkt mithilfe eines Moduls und den zugehörigen Entwicklungswerkzeugen entwickelt.

Warum Wi-Fi?

Wi-Fi ist eine von vielen beliebten HF-Technologien zur Kurzstrecken-Funkübertragung für die drahtlose Kommunikation, die das lizenzfreie 2,4-GHz-ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical Band) nutzen. Die Technologie basiert auf der Spezifikation IEEE 802.11 und bietet Varianten mit verschiedenen Durchsatzraten und unterschiedlichen digitalen Verschlüsselungsmethoden.

Verglichen mit Technologien wie Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE) und Zigbee ist Wi-Fi eine verhältnismäßig teure Technologie mit relativ hohem Stromverbrauch, die außerdem hohe Anforderungen an die Prozessorleistung stellt. Sie ist aber auch sehr schnell. Von der niedrigsten Version 802.11b mit einer Rohdatenrate von 11 Mbit/s bis zu den beeindruckenden 600 Mbit/s der n-Variante reicht kein anderer offener Standard, der die 2,4-GHz-Technologie nutzt, auch nur annähernd an diese Geschwindigkeiten heran. (Siehe den DigiKey-Artikel „Vergleich energiesparender drahtloser Technologien“.)

Welches Wi-Fi?

Allen Wi-Fi-Varianten ist gemein, dass alle betrieblichen Spezifikationen von der Wi-Fi Alliance vorgegeben werden, die als Wächter der Wi-Fi-Marke und -Spezifikationen fungiert. Die Wi-Fi Alliance legt die Datenstrukturen, Verschlüsselungstechniken, Frequenzen, Paketkonfigurationen und Subprotokolle fest, die von Wi-Fi-LANs verwendet werden.

Ein entscheidender Punkt ist, dass Wi-Fi auch das 5-GHz-Frequenzband nutzen kann, wodurch der Durchsatz noch weiter erhöht wird. Außerdem werden mögliche Störungen verringert, da das überfüllte 2,4-GHz-Band entlastet wird. Die Nachteile sind eine geringere Reichweite sowie eine schlechtere Durchdringung von Hindernissen. (Siehe den DigiKey-Artikel „Unterschiede zwischen dem 2,4-GHz- und 5-GHz-Band für WLAN in industriellen Anwendungen“.)

Es gibt mehrere Wi-Fi-Protokolle: IEEE 802.11b/g werden im 2,4-GHz-Band betrieben, IEEE 802.11a/ac sind auf den Betrieb im 5-GHz-Band ausgelegt und IEEE 802.11n-Sender können in beiden Bändern verwendet werden.

IEEE 802.11b wurde bereits 1999 eingeführt und bot Datenraten von 5,5 und 11 Mbit/s. Dieser Standard ist heutzutage fast nur noch in Altsystemen anzutreffen. Aktuelle n-Sender bieten diesen Standard jedoch ebenfalls, damit moderne Systeme mit Altsystemen zusammenarbeiten können.

IEEE 802.11g wurde 2003 eingeführt und verwendete eine andere Modulationstechnik als das ursprüngliche Protokoll, um Datenraten bis zu 54 Mbit/s erreichen zu können. In praktischen Anwendungen wird die nutzbare Datenrate häufig durch Algorithmen für die vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur halbiert. Das g-Protokoll ist rückwärtskompatibel mit dem b-Protokoll.

In 2009 wurde zusammen mit IEEE 802.11n die Antennentechnologie MIMO (Multiple Input, Multiple Output) eingeführt, um mehrere parallele Datenströme, sogenannte „Spatial Streams“, verschlüsseln zu können. Die Datenrate konnte dadurch auf 216 Mbit/s gesteigert werden (unter Annahme einer Kanalbreite von 20 MHz und eines Senders mit drei Spatial Streams). Für 802.11n wurde außerdem die Kanalbreite auf 40 MHz erweitert. Hierfür wurden zwei 20-MHz-Kanäle gebündelt, wodurch der Durchsatz auf 450 Mbit/s gesteigert werden konnte. Komponenten, die drei Spatial Streams unterstützen, sind auf tragbare High-End-Computer, -Tablets und Zugangspunkte (APs, Access Points) beschränkt. Komponenten mit Unterstützung von zwei Spatial Streams sind zwar häufiger anzutreffen, aber nach wie vor auf tragbare Computer, Tablets und die aktuellste Smartphone-Generation beschränkt.

IEEE 802.11a ist in den meisten Punkten mit g identisch, wird jedoch im 5-GHz-Band betrieben. Die maximale Datenrate ist mit 54 Mbit/s gleich. Das 802.11a-Protokoll gilt heutzutage größtenteils als veraltet.

IEEE 802.11ac wurde 2013 eingeführt und unterstützt bis zu acht Spatial Streams und Kanalbreiten bis zu 160 MHz, um den Durchsatz noch weiter zu steigern. Kommerzielle Produkte kommen gerade erst auf den Markt, sind noch teuer und die Technologie wird, zumindest zunächst, vermutlich nur in extremen High-End-Produkten zum Einsatz kommen.

Die Nutzung des 2,4-GHz-Bands ermöglicht zwischen 11 (in den USA), 13 (im Großteil der restlichen Welt) und 14 (in Japan) 20-MHz-Kanäle. Die Breite des Bandes von 83 MHz gestattet lediglich drei sich nicht überlappende Wi-Fi-Kanäle (1, 6 und 11) (Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Wi-Fi-Kanalzuordnungen im 2,4-GHz-ISM-Band ermöglichen drei nicht überlappende 20-MHz-Kanäle (1, 6 und 11). (Bildquelle: Cisco)

Um Störungen durch angrenzende WLAN-Netze zu vermeiden, die einen der Kanäle 11 bis 14 verwenden, achten die Hersteller üblicherweise darauf, dass die Kommunikation ihrer Geräte ausschließlich über die nicht überlappenden Kanäle stattfindet. Beispielsweise kann ein Wi-Fi-Sender mit übermäßigen Störungen auf Kanal 1 auf die Kanäle 6 oder 11 umschalten, um nach einer störungsfreien Umgebung zu suchen.

Um die gemeinsame Nutzung des Frequenzspektrums zu erleichtern, beinhaltet Wi-Fi Mechanismen zur Konfliktvermeidung, von denen die Bandbreite gleichmäßig auf die Zugangspunkte (Access Point, AP) aufgeteilt wird, die denselben Kanal verwenden. Ein Zugangspunkt, der über einen überlasteten Kanal betrieben wird, hat nur eine begrenzte Sendezeit. Dies hat Auswirkungen darauf, wann er Daten empfangen oder senden kann.

Wi-Fi für das IoT

Man muss beachten, dass Wi-Fi basierend auf der IEEE 802.11-Spezifikation lediglich die Bitübertragungsschicht (PHY-Schicht) und die Sicherungsschicht eines Kommunikationsprotokolls definiert. Die Sicherungsschicht umfasst die Unterschichten MAC (Media Access Control) und LLC (Logical Link Control). Aufgrund der allgegenwärtigen Natur von Wi-Fi bei der Internetkonnektivität sind die PHY-Schicht und die Sicherungsschicht üblicherweise in einen vollständigen TCP/IP-Protokoll-Stack integriert. Dieser Protokoll-Stack gewährleistet die Interoperabilität mit dem Internet und ist in der Regel (aber nicht immer) die Software, die vom Anbieter der Wi-Fi-Konnektivitätslösung bereitgestellt wird. Der Rest dieses Artikels behandelt Wi-Fi-Lösungen mit TCP/IP-Stacks (Abbildung 2).

Abbildung 2: Wi-Fi definiert die Bitübertragungsschicht und die Sicherungsschicht eines Stack. Üblicherweise wird von den Anbietern eine Firmware bereitgestellt, von der diese Schichten über einen vollständigen TCP/IP-Stack die Interoperabilität mit dem Internet ermöglichen. (Bildquelle: Internationales Zentrum für Theoretische Physik)

Obwohl Wi-Fi tiefe Spuren als die Schlüsseltechnologie zur Verbindung von Smartphones, tragbaren Computern und PCs mit dem Internet hinterlassen hat, durchläuft der Standard eine rasche Diversifizierung, um sich zu einer Basistechnologie für das IoT zu entwickeln.

Wenn Interoperabilität mit dem Internet und Durchsatzraten wichtiger sind als der Stromverbrauch, stellen Wi-Fi-basierte IoT-Geräte eine überzeugende Lösung für das Problem dar, Informationen von drahtlosen Sensoren direkt ins Internet zu übermitteln. Wi-Fi-Sensoren für das IoT stellen eine direkte Verbindung mit dem Internet her, ohne hierfür auf zusätzliche Vermittlungsschichten wie 6LoWPAN (IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks) zurückgreifen zu müssen.

Wi-Fi stellt eine gute Option für kostensparende „Gateways“ dar, bei denen Multiprotokoll-Einheiten auf der Basis eines Bluetooth-LE/Zigbee-/Wi-Fi-SoC (System-on-Chip) die Daten von mehreren energiesparenden drahtlosen Sensoren aggregieren und in die Cloud weiterleiten.

Beachten Sie, dass schon bald eine Wi-Fi-Version mit geringem Stromverbrauch Einzug halten wird. Die Technologie trägt die Bezeichnung „HaLow“und basiert auf dem Standard IEEE 802.11ah. Ihr Stromverbrauch wird minimiert, indem das extrem niedrige Tastverhältnis verwendet wird, das auch in anderen drahtlosen Technologien mit niedriger Leistungsaufnahme zum Einsatz kommt. Der Stromverbrauch soll bei etwa einem Prozent von dem herkömmlicher Wi-Fi-Chips liegen. HaLow wird im 900-MHz-ISM-Band betrieben, wodurch die Reichweite im Vergleich zu aktuellen Wi-Fi-Lösungen annähernd verdoppelt wird. Kompromisse müssen jedoch beim Durchsatz eingegangen werden, der in etwa mit der maximalen Rohdatenrate von 2 Mbit/s von Bluetooth LE vergleichbar sein soll.

Beschleunigung der Wi-Fi-basierten Entwicklung

Die Entwicklung einer IoT-Lösung mit Wi-Fi-Funktion von Grund auf senkt die Kosten und bietet eine Möglichkeit, die Leistung des Wireless-Produkts umfassend zu optimieren. Hierfür benötigt der Entwickler jedoch beträchtliche Erfahrung im Umgang mit HF-Hardware im Gigahertz-Bereich, Vertrautheit mit den TCP/IP-Protokollen sowie die Ausdauer, langwierige Tests und Prüfungen gemäß den Spezifikationen des Standards zu durchlaufen, um eine Konformitätsbescheinigung zu erhalten.

Etwas Hilfe erhält er dabei von den Halbleiteranbietern, die Referenzdesigns bereitstellen, die als Grundlage zur Beschleunigung des Entwicklungsprozesses verwendet werden können. Derartige Schaltpläne können jedoch lediglich als Ausgangspunkt betrachtet werden. Bereits geringfügige Veränderungen an den magnetischen Komponenten, Substraten, Leiterbahnen und Schaltkreisimpedanzen können erhebliche Auswirkungen auf die Leistung haben. In der Regel sind dann mehrere Design-Iterationen erforderlich, bis alles reibungslos funktioniert.

Einen schnelleren Weg zu einem zufriedenstellenden Design bietet die Auswahl eines montierten, getesteten, geprüften und zertifizierten Moduls. Diese Produkte können im Handumdrehen in eine IoT-Lösung mit Wi-Fi-Funktion eingebaut werden, um die Markteinführungszeit zu verkürzen.

IEEE 802.11-Module für IoT-Anwendungen werden von zahlreichen Siliziumchip-Herstellern zusammen mit den entsprechenden Entwicklungswerkzeugen in sämtlichen Varianten angeboten. Ein Basismodul implementiert üblicherweise Folgendes: WLAN-Basisband-Prozessor, Support für einen HF-Transceiver, Leistungsverstärker (PA), Taktgeber, HF-Schalter, Filter, passive Bausteine und Leistungsmanagement.

Da es sich bei einem TCP/IP-Stack um eine komplexe Firmware handelt, wird ein Mikroprozessor benötigt, der in der Lage ist, ein High-Level-Betriebssystem wie Linux oder Android zu unterstützen. Die gebräuchlichsten Treiber für Betriebssysteme zur Verwaltung von Wi-Fi-Stacks sind von den Hardwareherstellern erhältlich. Zusätzliche Treiber hingegen, die beispielsweise für WinCE und verschiedene Echtzeit-Betriebssysteme benötigt werden, sind über Drittanbieter erhältlich.

Häufig obliegt es dem Entwickler, einen geeigneten Mikroprozessor sowie die passiven Bausteine für geeignete Schaltkreise und 2,4- und/oder 5-GHz-Antennen auszuwählen. Einige Modullösungen beinhalten jedoch einen eingebetteten Prozessor und manche Lösungen sind sogar bereits voll funktionsfähig.

Universell einsetzbare Wi-Fi-Module

Ein gutes Beispiel für ein kostensparendes Wi-Fi-Modul für IoT-Anwendungen wie Kassenterminals, ferngesteuerte Überwachungskameras und medizinische Sensoren ist das Bluegiga WF111 von Silicon Labs. Das Modul bietet Konnektivität mit dem Internet über die Wi-Fi-Standards b, g oder n. Das Produkt bietet 2,4-GHz-Betrieb, eine maximale Datenrate von 72 Mbit/s und eine Leistungsübertragungsbilanz von 114 dBm (17 dBm Sendeleistung und -97 dBm Empfängerempfindlichkeit). Die Versorgungsspannung beträgt 1,7 V bis 3,6 V mit einem Tx-Spitzenstrom von 192 mA und einem Rx-Spitzenstrom von 88 mA.

Das WF111 umfasst eine integrierte Antenne (oder einen Anschluss für eine externe Antenne) und wird über einen externen Host-Mikroprozessor betrieben. Das Modul wird vom Host-Mikroprozessor über eine SDIO-Schnittstelle (Secure Digital Input Output) gesteuert, die im 1-bit- oder 4-bit-Modus betrieben wird. Die SDIO-Schnittstelle ermöglicht dem Host-Mikroprozessor den direkten Zugriff auf IEEE 802.11-Funktionen.

Da der Siliziumchip-Hersteller davon ausgeht, dass das WF111 in unmittelbarer Nähe von Bluetooth LE-Sensoren verwendet werden soll, sind bereits bis zu sechs Hardwaresteuerleitungen für die reibungslose Koexistenz der Wireless-Standards vorhanden. Die Steuerleitungen sorgen dafür, dass bei der Kommunikation der Wi-Fi- und Bluetooth-Komponenten eine gleichzeitige Übertragung von Datenpaketen vermieden wird, die üblicherweise auftritt, wenn sich Wi-Fi- und Bluetooth-Komponenten in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Derartige Übertragungen führen in der Regel zu einer Verschlechterung der Verbindungsleistung (Abbildung 3).

Abbildung 3: Das WF111 von Silicon Labs bietet sechs Steuerleitungen, um sicherzustellen, dass die Kommunikation der Wi-Fi- und Bluetooth-Komponenten für eine bessere Koexistenz koordiniert wird. (Bildquelle: Silicon Labs)

Texas Instruments (TI) vertieft mit dem WL1801 eine enge „Partnerschaft“ mit Bluetooth noch weiter, indem IEEE 802.11 a/b/g/n und ein Bluetooth-/Bluetooth-LE-Sender in dasselbe Modul integiert werden. Ein solches Modul stellt aufgrund der integrierten Interoperabilität sowohl mit dem Wi-Fi- als auch mit dem Bluetooth-Protokoll die ideale Lösung für die oben beschriebenen IoT-Gateway-Geräte dar.

Das Gerät ermöglicht die Nutzung von Wi-Fi im 2,4- und im 5-GHz-Band, eine maximale Datenrate von 54 Mbit/s und eine Leistungsübertragungsbilanz von 115 dBm (18,5 dBm Sendeleistung und -96,5 dBm Empfängerempfindlichkeit). Die Versorgungsspannung beträgt 2,9 V bis 4,8 V mit einem Tx-Spitzenstrom von 420 mA und einem Rx-Spitzenstrom von 85 mA. Die Module sind gemäß FCC, IC, ETSI und Telec zertifiziert.

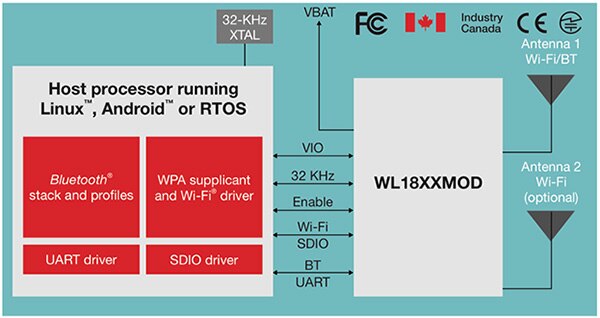

Das WL1801 wird mit Wi-Fi- und Bluetooth-Stacks geliefert. Für eine vollständige Lösung werden jedoch noch ein geeigneter Mikroprozessor, ein 32-kHz-Quarz und passende Antennen benötigt. TI empfiehlt einen Mikroprozessor aus der Sitara-Produktfamilie wie beispielsweise den AM3351, eine Komponente mit ARM® Cortex®-A8-Core, die Linux, Android oder Echtzeitbetriebssysteme unterstützt, sowie den Wi-Fi-Treiber und den Bluetooth-LE-Stack. Der Mikroprozessor steuert den Wi-Fi-Betrieb über eine SDIO-Schnittstelle und Bluetooth über eine UART-Schnittstelle (Abbildung 4).

Abbildung 4: Das WL1801 von TI überlässt die Wahl des Mikroprozessors dem Entwickler, obwohl das Unternehmen einen geeigneten Chip wie beispielsweise den ARM Cortex-A8 aus der Sitara-Produktfamilie empfiehlt. (Bildquelle: Texas Instruments)

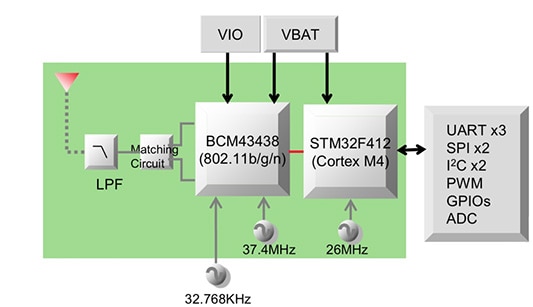

Murata führt die Integration noch einen Schritt weiter und stattet sein Modul LBEE5ZZ1MD bereits mit einem Prozessor und einem vorinstallierten Wi-Fi-Firmware-Stack aus. Dies vereinfacht die Entwicklung, da der Prozessor bereits auf den Sender abgestimmt ist. Der Nachteil jedoch ist, dass die Entwickler bei der Prozessorhardware von der Wahl des Modulherstellers abhängig sind und möglicherweise in einer Entwicklungsumgebung arbeiten müssen, mit der sie nicht vertraut sind.

Das Modul von Murata bietet Konnektivität mit dem Internet über die Wi-Fi-Standards b, g oder n. Das Gerät bietet 2,4-GHz-Betrieb, eine maximale Datenrate von 65 Mbit/s und eine Leistungsübertragungsbilanz von 100 dBm (2 dBm Sendeleistung und -98 dBm Empfängerempfindlichkeit). Die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V mit einem Tx-Spitzenstrom von 300 mA und einem Rx-Spitzenstrom von 45 mA.

Das Modul kombiniert einen All-In-One-Wi-Fi-Einzelchip (MAC/Baseband/Radio) mit dem Mikroprozessor STM32F412 von STMicroelectronics mit ARM Cortex-M4-Core. Das Modul verfügt über integrierte Quarze, passende Schaltkreise und eine 2,4-GHz-Antenne. Ein weiterer 32,786-kHz-Quarz kann als Peripheriekomponente hinzugefügt werden. Der STM32F412-Prozessor bietet UART-, SPI-, I2C- sowie weitere Schnittstellen (Abbildung 5).

Abbildung 5: Das Wi-Fi-Modul LBEE5ZZ1MD von Murata verfügt über einen Mikroprozessor mit ARM Cortex-M4-Core sowie über Quarze, passende Schaltkreise und eine Antenne. (Bildquelle: Murata)

Das Modul wird mit einem TCP/IP-Stack und einem Electric-Imp-Betriebssystem zur Herstellung einer Verbindung mit dem Cloud-Dienst von Electric Imp geliefert. Dies ist hilfreich für Entwickler, die noch nicht mit dem Cloud-Dienst eines Drittanbieters sowie dem Hochladen von Daten und dem Zugriff darauf vertraut sind. Hilfreiche Informationen zur Entwicklungsarbeit sind auf der Entwicklungscenter-Website von Electric Imp zu finden.

Das NINA-W132 von u-blox ist ein Beispiel dafür, wie weit eine modulare Lösung einen Entwickler bringen kann. Das Modul bietet Wi-Fi- und Bluetooth-LE-Funktionen, einen Host-Prozessor, Energiemanagement, einen separaten Flash-Speicher mit 16 Mbit/s sowie einen 40-MHz-Quarz.

Für die Internet-Vernetzung ist über die Wi-Fi-Standards 802.11b, -g oder -n gesorgt. Das Gerät bietet 2,4-GHz-Betrieb, eine maximale Datenrate von 54 Mbit/s und eine Leistungsübertragungsbilanz von 112 dBm (16 dBm Sendeleistung und -96 dBm Empfängerempfindlichkeit). Die Versorgungsspannung beträgt 3,3 V mit einem Tx-Spitzenstrom von 320 mA und einem Rx-Spitzenstrom von 140 mA.

Die Anwendungssoftware ist auf der Einheit vorinstalliert. Die Entwickler müssen sich im Vorfeld darüber im Klaren sein, dass sie zur Konfiguration (über AT-Befehle) die Toolbox-Software „s-center“ von u-blox verwenden müssen.

Das Modul NINA-W132 bietet End-to-End-Sicherheit der drahtlosen Verbindung über den Standard 802.11i (WPA2) sowie Sicherheitsfunktionen für Unternehmen.

Nutzung der Entwicklungskits

Obwohl man sich mit Modulen sehr viel Aufwand bei der Hardware sparen kann und die Module in der Regel mit einem bewährten Wi-Fi-Software-Stack (TCP/IP) und oftmals auch mit Anwendungsbeispielen geliefert werden, ist die Lösung nicht immer für die Zielanwendung des Entwicklers optimiert. Diese Optimierung kann häufig durch Verwendung des Entwicklungskits des Modulherstellers erreicht werden. Die Entwicklungswerkzeuge haben oftmals die Form von montierten und getesteten Entwicklungskarten, auf denen sich das Modul befindet.

Die Entwicklungskarten für Module, für die ein zusätzlicher Mikroprozessor benötigt wird, können üblicherweise mit einer Entwicklungsplattform verbunden werden, die auf dem gewünschten Mikroprozessor basiert. Die Entwicklungskits sollen eine API (Application Programmer Interface) zum Host-Prozessor bereitstellen und dieser wiederum zum Wi-Fi-Stack, wodurch die zusätzliche Anwendungsprogrammierung vereinfacht wird.

Beispielsweise bietet Silicon Labs das WF111-Entwicklungskit für das oben beschriebene WF111-Modul an. Das Entwicklungskit umfasst eine montierte und getestete Platine, auf der sich das WF111-Modul befindet. Diese Platine ist für einen standardmäßigen SDIO-Karteneinschub geeignet. Nach dem Einbau kann das Modul mit den Evaluierungswerkzeugen des gewünschten Mikroprozessors getestet werden. Ein hilfreicher Zusatz ist eine Steckleiste, die zu HF-Zertifizierungszwecken einen problemlosen Zugriff auf den Bus zum Debuggen des Moduls ermöglicht.

Ein weiteres Beispiel ist die WL1835-Entwicklungskarte von TI. Diese vollständig montierte und getestete Platine umfasst die WL1801-Module, alle Peripherieschaltkreise und die Antenne. Sie kann mit der Sitara-Entwicklungskarte TMDSICE3359 verbunden werden, auf der sich ein geeigneter Sitara-Prozessor zur Steuerung des WL1801-Moduls befindet. Auf diese Weise kann der Entwickler die Leistung einer funktionierenden Wi-Fi-Einheit in der Zielanwendung testen.

Zusammenfassung

Wi-Fi nimmt unter den Drahtlosprotokollen für das IoT eine Sonderstellung ein, da es hohe Datenraten unterstützt und gleichzeitig nahtlose Interoperabilität mit dem Internet bietet. Die Entwicklung entsprechender Anwendungen von Grund auf gestaltet sich jedoch schwierig, da Wi-Fi, wie jede andere HF-Technologie, sehr komplex ist.

Für viele Entwickler ist die Verwendung eines Moduls daher unter Umständen die bessere Option – insbesondere bei kurzen Entwicklungszyklen. Diese Module sind entweder bereits mit einem eingebetteten Mikroprozessor ausgerüstet oder können mit dem bevorzugten Mikroprozessor kombiniert werden. Dadurch können Entwicklung und Zertifizierungsprozess erheblich vereinfacht und beschleunigt werden.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.