Hinzufügen von Konnektivität zu IoT-Anwendungen über persönliche Netzwerke und Weitbereichsnetze

Zur Verfügung gestellt von Europäische Fachredakteure von DigiKey

2017-08-31

Das IoT – das Internet der Dinge – ist ohne HF-Technologie nicht denkbar. Seit dem späten 19. Jahrhundert haben sich die Technologien und die Techniken der Modulation, der Übertragung und des Empfangs elektromagnetischer Energie beträchtlich weiterentwickelt; von bescheidenen Anfängen bis hin zu einer leistungsfähigen globalen Technologie. Das Internet der Dinge ist das neueste Kapitel dieser Geschichte.

Auch die Gesetzgebung rund um den Einsatz von HF-Technologie hat beträchtliche Änderungen erfahren; inzwischen jedoch gibt es viele lizenzfreie Lösungen, die jeden Aspekt des modernen Lebens betreffen. Unter Beachtung gewisser Einschränkungen kann jetzt jeder ein Funknetz mithilfe handelsüblicher Geräte in Betrieb nehmen, ein Umstand, der gerade das Antlitz von Industrie und Handel ändert.

Auch wenn die Prinzipien die gleichen geblieben sind – die Modulationstechniken haben sich erheblich geändert, was in nicht geringem Maße auf die Entwicklung der digitalen Signalverarbeitung zurückzuführen ist. Die Nachfrage nach drahtlosen Lösungen im Zusammenhang mit dem Internet der Dinge erweist sich nun als Innovationstreiber im Bereich Technologie für persönliche und Weitbereichsnetze. Der Einsatz drahtloser Technologie bringt seine eigenen Anforderungen mit sich: regionale Beschränkungen müssen beachtet, Sicherheitsbedrohungen beobachtet und abgewehrt und die Kompatibilität innerhalb von Netzwerken sichergestellt werden. Mit Protokollen und deren Umsetzung auf Chip-Ebene werden große Anstrengungen unternommen, um diesen Punkten gerecht zu werden.

Bluetooth 5 im Kommen

Was die persönlichen Netzwerke (Personal Area Networks, PAN) angeht, so hat sich keine einzelne Technologie als so produktiv wie Bluetooth erwiesen, und mit der Einführung von Bluetooth 5 wird dessen Attraktivität nur noch weiter steigen. Die neueste Version der Spezifikation stellt ein umfangreiches Upgrade dar, da nun vermaschte Netze unterstützt werden, eine Topologie, bei der Geräte direkt miteinander verbunden werden können und ein zentraler Hub somit überflüssig wird. Dies wird zu Bluetooth-PANs führen, deren Größe und Geräteanzahl praktisch unbegrenzt ist, was wiederum offensichtliche Vorteile für das Internet der Dinge mit sich bringt.

Zu den weiteren positiven Verbesserungen gehören die Punkte Reichweite, Nutzdatenvolumen und Stromverbrauch, die alle dafür sorgen werden, dass die Anwendbarkeit von Bluetooth weiter steigt und damit auch die Anzahl der in Betrieb befindlichen Geräte. Eine der ersten integrierten Komponenten, die Bluetooth 5 unterstützten, ist das DA14586 von Dialog Semiconductor. Dieses hochintegrierte SoC verfügt über drei Prozessoren: einen ARM®-Cortex®-M0-Kern für den Anwendungscode, einen speziellen Prozessor für die Verbindungsschicht und einen Prozessor mit AES-128-Bit-Verschlüsselung. Zudem besitzt es einen 2,4-GHz-Funk-Transceiver mit Unterstützung einer Eindrahtantenne.

Komponenten wie das DA14586 eignen sich dank ihrer kleinen Größe, ihrem hohen Grad an Integration und ihrem geringen Stromverbrauch perfekt für Wearable-Geräte. Bei solchen Anwendungen wird die Antenne meist auf der Platine implementiert, um so die Stückliste sowie die Gesamtgröße des Systems weiter zu reduzieren. In der Regel ist dies der Idealfall, aber wie bei jedem HF-Design sollten auch hier bestimmte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden.

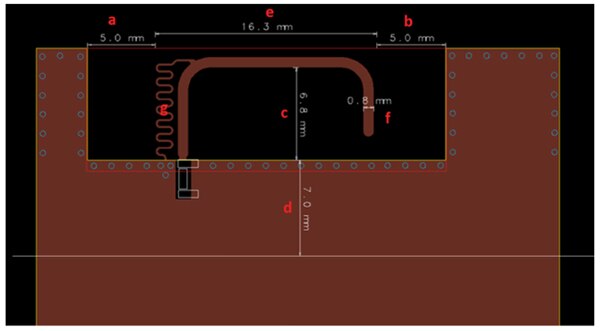

So benötigt das Gerät eine gute, stabile Grundplatte mit möglichst vielen Kontaktlöchern und insgesamt kompakte Abmessungen, um die Überkopplung zwischen den auf hohen Frequenzen arbeitenden Komponenten zu verringern. Das wird am einfachsten mithilfe einer Mehrlagenplatine erreicht, die bei der Implementierung des am weitesten verbreiteten Antennenformats behilflich ist, der F-Antenne (IFA). Bei einer Bluetooth-Verbindung kann die IFA in eingeklapptem Format verwendet werden, was gegenüber einer vollständig ausgeklappten F-Antenne den benötigten Platz auf der Platine reduziert und dennoch eine akzeptable Bandweite liefert. Die Abbildungen 1a und 1b zeigen die aufgebrachte IFA in voller bzw. in reduzierter Größe, wie sie auf der obersten Lage einer Mehrlagenplatine für das DG14586 implementiert ist.

Abbildung 1a: Eine in voller Größe aufgebrachte IFA auf einem 1 mm dicken Substrat

Abbildung 1b: Eine in reduzierter Größe aufgebrachte IFA auf einem 1 mm dicken Substrat

Hierbei muss beachtet werden, dass das dazugehörige Netzwerk von dem verwendeten Substrat und der Gesamtdicke der Platine abhängen wird. Natürlich sollte die Antenne ausreichend Abstand zu möglichen Störquellen haben, wie es auch allgemein ratsam ist, einen Abstand von mindestens 5 mm sowohl horizontal als auch vertikal um die Antenne herum einzuhalten und kein Metall im Gehäuse zu verwenden.

Bei Verwendung des DA14586 kann auch eine Antenne auf einer einlagigen Platine implementiert werden, wobei jedoch bei Fehlen einer durchgehenden Grundplatte die IFAs üblicherweise durch Dipolantennen ersetzt werden. Dies allerdings kann zu höheren Kosten führen, da in diesem Fall ein Symmetrierglied benötigt wird.

Lösungen mit mehreren Protokollen

Auch wenn Bluetooth äußerst verbreitet ist, ist es nicht das einzige drahtlose Protokoll, das für das Internet der Dinge verwendet wird. Es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass ein einziges Protokoll die Anforderungen sämtlicher Anwendungen erfüllen kann, weshalb im 2,4-GHz-ISM-Band noch für einige Zeit verschiedene Protokolle nebeneinander werden bestehen müssen.

In Anerkennung dieses Umstands bieten einige Hersteller nun Komponenten an, die mehrere drahtlose Protokolle in ein- und demselben Gerät implementieren können, sodass Hersteller und Konsumenten maximale Wahlfreiheit genießen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die SoC-Familie Mighty Gecko mit mehreren drahtlosen Protokollen von Silicon Labs.

Der EFR32MG12 wird von einem leistungsstarken ARM Cortex-M4 mit DSP-Erweiterungen angetrieben und kann ZigBee, Thread, Bluetooth 5 sowie proprietäre Protokolle unterstützen. Zudem verfügt er über eine Vielzahl von Peripheriegeräten von Silicon Labs für IoT-Anwendungen, wie beispielsweise die stromsparende Sensorschnittstelle (LESENSE) und die Mehrkanalschnittstelle für den kapazitiven Sensor (CSEN). Abbildung 2 zeigt den vollintegrierten und flexiblen Funk-Transceiver, der einen im Chip integrierten Balun enthält. Durch den RFSENSE-Block wird das Gerät bei Empfang eines HF-Signals aktiviert und demoduliert dieses selbstständig (ohne die MCU zu aktivieren), eine Funktion, die für eine maximale Laufzeit bei Anwendungen konzipiert wurde, die mit einer Batterie oder mittels Energy Harvesting betrieben werden.

Abbildung 2: Der vollintegrierte HF-Transceiver im EFR32MG12

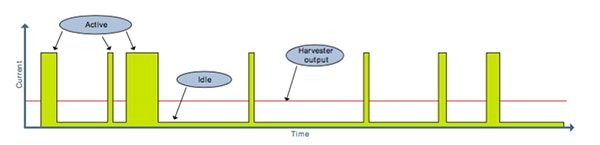

Die EFR32-Serie ist für Anwendungen, die ihre Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, Wärme oder Vibration beziehen, bestens aufgestellt. Die EFR32-Serie kann sogar mithilfe von Energie betrieben werden, die über eine 4- bis 20-mA-Stromschleife in einer industriellen Anwendung gewonnen wird. Abbildung 3 illustriert, wie aufgrund des energieeffizienten Betriebs des EFR32 ein Gerät mithilfe von Energy Harvesting betrieben werden kann.

Abbildung 3: Stromsparmodi können bei der Umsetzung von IoT-Anwendungen helfen, die komplett mittels Energy Harvesting betrieben werden

Bei Anwendungen mit Energy Harvesting ist ein effizientes Management besonders wichtig, wozu auch das Speichern von Energie gehört, die nicht unmittelbar verwendet wird. Dabei können Energiespeicher wie Elektrolyt- oder Superkondensatoren oder kleine wiederaufladbare Batterien implementiert werden. Da es bei der Inbetriebnahme zu einem Stromstoß kommt, muss unter Umständen eine Vorrichtung vorgesehen werden, mit der verhindert wird, dass das SoC hochfährt, ehe der Energiespeicher ausreichend geladen ist. In der konzeptuellen Darstellung von Abbildung 4 wird gezeigt, wie solch ein spannungsgesteuerter Leistungsschalter implementiert werden könnte. Dabei sollte eine Hysteresefunktion in den Schalter aufgenommen werden, damit die MCU nicht herunterfährt, falls der Spannungswert während der Inbetriebnahme unter den Brownout-Wert fällt.

Abbildung 4: Implementierung eines spannungsgesteuerten Leistungsschalters

Zudem sei darauf hingewiesen, dass Energiemodus 4 in der EFM32-Serie einen Reset erforderlich macht, weshalb dieser in Designs mit Energy Harvesting mit Bedacht eingesetzt werden sollte. Silicon Labs empfiehlt soweit möglich die Verwendung der Ruhemodi EM1 bis EM3.

Energieeffiziente WANs

Da die drahtlose Kommunikation nicht nur auf PANs beschränkt ist, kann eine IoT-Anwendung auch über ein drahtloses WAN implementiert werden, wodurch eine Kommunikation über weitaus größere Entfernungen möglich wird. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von energieeffizienten Technologien für Weitbereichsnetze, die speziell auf batteriebetriebene Anwendungen zielen, wie beispielsweise LoRaWAN, Weightless, Sigfox und sogar LTE.

Was die Reichweite angeht, so ist Sigfox mit bis zu 1000 km Sichtlinie ganz besonders beeindruckend. Diese erreicht es mithilfe einer extrem schmalbandigen Funktechnologie, die auf proprietären Netzwerken und einem einfachen Protokoll beruht, bei dem es nicht erforderlich ist, vor der Übertragung eine Verbindung herzustellen.

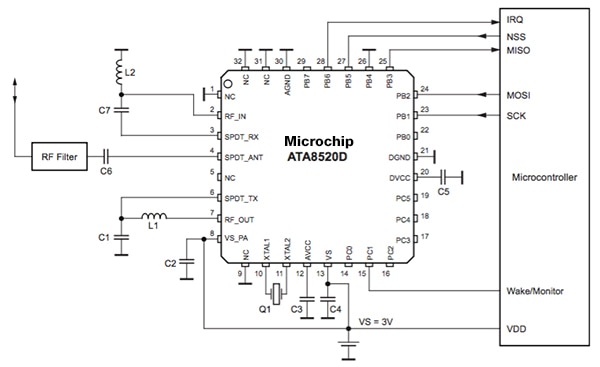

Energieeffiziente WANs unterscheiden sich in ihrer Umsetzung von PANs, aber die Herstellung einer Verbindung ist nicht schwierig. Der ATA8520D von Microchip zum Beispiel ist ein Ein-Chip-Transceiver für das Sigfox-Netzwerk. Ein Anwendungsbeispiel ist in Abbildung 5 dargestellt.

Abbildung 5: Ein Beispiel für die mögliche Verwendung des Sigfox-Transceivers ATA8520D

Die gesamte Firmware, die für die Ausführung des Sigfox-Protokolls und die Steuerung des integrierten HF-Frontends benötigt wird, ist auf der CPU integriert und wird dort ausgeführt, während die Steuerung der Sende- und Empfangsfunktionen vom Hostprozessor über SPI initiiert wird.

Die Komponente bleibt aus, bis sie vom Hostprozessor aktiviert wird, wobei sie typischerweise weniger als 5 nA bei 25 °C verbraucht. In einer typischen Anwendung beginnt der TX/RX-Zyklus mit der Aktivierung in folgender Befehlsreihenfolge: Status erhalten, in den TX-Puffer schreiben, Frame senden/empfangen, Status erhalten, den RX-Puffer lesen. Nach dem Lesebefehl kann der Befehl zum Abschalten auch über SPI gesendet werden, wodurch die Komponente in den Energiesparmodus geht.

Fazit

Das Internet der Dinge wird durch drahtlose Technologie ermöglicht, dabei aber sehr wahrscheinlich nicht von einer einzigen Lösung dominiert werden. An der Verfügbarkeit von Ein-Chip-Geräten, die eine Vielzahl von verschiedenen drahtlosen Protokollen implementieren können, lässt sich ablesen, dass die Fragmentierung kein Hinderungsgrund für die Ausbreitung des Internets der Dinge sein wird.

Die Kosten für die Implementierung von drahtloser Konnektivität sinken ebenso wie die Komplexität von Designs. Die Entwicklung vollintegrierter SoCs, die den Protokoll-Stack und das HF-Frontend neben leistungsstarken MCUs in einer energieeffizienten Lösung integrieren, wird dafür sorgen, dass zukünftig mehr Geräte mit dem Internet verbunden sein werden.

Allerdings kann es schwieriger werden, das richtige drahtlose Protokoll für eine bestimmte Anwendung auszuwählen: Da sich die jeweiligen Funktionen zunehmend überschneiden, wird es weniger offensichtlich sein (und vielleicht auch weniger wichtig), welches Protokoll ausgewählt werden sollte. Mit den Bemühungen um die Entwicklung von Geräten, die mit mehreren Protokollen arbeiten können, könnte dieses Problem jedoch so schnell gelöst werden, wie dieses aufgetaucht ist.

Eine Sache ist jedenfalls klar. Die drahtlose Konnektivität auf PAN- und WAN-Ebene nimmt zu und bringt jedem vertikalen Sektor ein Mehr an Flexibilität, Kontrolle und Funktionen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.