Entwicklung von energieeffizienten, immer aktiven Wearables: Teil 3 – Optimierung der Bluetooth-Funktechnologie

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-10-10

Anmerkung des Herausgebers: Dies ist der dritte Teil einer dreiteiligen Serie über die Entwicklung von batteriebetriebener Elektronik für immer aktive tragbare Geräte. Die Serie befasst sich mit den drei Bereichen, in denen eine Optimierung des Stromverbrauchs möglich ist. Im 1. Teil wurde beschrieben, wie sich der Mikrocontroller konfigurieren lässt, um die Batterielebensdauer zu verlängern und die Anzahl der Aufladevorgänge zu minimieren. Der 2. Teil beschäftigte sich mit dem Energiemanagement der Batterie, um die Zeit zwischen den Aufladevorgängen zu verlängern. In diesem 3. Teil betrachten wir die drahtlose Netzwerktechnik für Wearables und wie die drahtlose Verbindung für eine niedrige Leistungsaufnahme optimiert werden kann.

Bei Wearables reizen Designer ihre Fähigkeiten in Bezug auf optimale Platzausnutzung und einem geringen Stromverbrauch aus. Jeder Quadratmillimeter ist von Bedeutung und jedes verschwendete Milliampere trägt zu einer kürzeren Batterielaufzeit bei, was unweigerlich zu einer negativen Benutzererfahrung führt. Ein Faktor, der die Batterie eines Wearables am stärksten belastet, ist die Funkschnittstelle. Inzwischen gibt es immer mehr Lösungen, die Designer dabei unterstützen, die Belastung einer Batterie zu reduzieren.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie kabellose Verbindungen in einem Wearable funktionieren und wie die Funkschnittstelle so konfiguriert werden kann, dass die Belastung der Batterie minimiert wird. Neben einer genaueren Betrachtung von Wireless-Chips von Dialog Semiconductor wird beschrieben, wie eine Bluetooth-Verbindung für ein Wearable ordnungsgemäß konfiguriert werden kann.

Drahtlose Kommunikation in Wearables

Wearables für Verbraucher werden in der Regel mit einem Mobilgerät verbunden, auf dem eine vom Hersteller entwickelte App läuft. Wearables können zwar auch ohne Verbindung mit einem Mobilgerät verwendet werden, dann erfolgt normalerweise jedoch eine Synchronisierung mit dem Mobilgerät in gewissen Abständen, wenn es sich in Reichweite befindet. Diese Synchronisierung muss nicht in Echtzeit erfolgen, was ein kritischer Faktor für die Leistungsoptimierung ist.

Beispiel: Ein Fitness-Wearable synchronisiert Daten mit der App, u. a. Aufzeichnungen der Herzfrequenz, der Schrittzahl und Entfernung, in einem bestimmten Zeitraum. Selbst wenn der Benutzer gerade Sport treibt, müssen diese Daten nicht in Echtzeit erfasst werden. Ein Update-Intervall von 1 bis 5 Sekunden ist möglich und kann häufig vom Benutzer konfiguriert werden. Das Wearable empfängt auch Meldungen vom Mobilgerät, u. a. eingehende Anrufe und Nachrichten. Diese Meldungen erfolgen auf Abfrage und nur bei Bedarf.

Designer können aus vielen Funkschnittstellen wählen, um ein Wearable zu verbinden. Aus Gründen der Interoperabilität stellen jedoch nur wenige eine Konkurrenz zu Bluetooth dar, das eine direkte Verbindung zwischen Wearable und Mobilgerät ermöglicht. Wearables können sich auch über WLAN mit dem Internet verbinden, wenn das Mobilgerät nicht erreichbar ist. Ein Wearable kann so konfiguriert werden, dass es sich mit einem öffentlichen oder anderen Netzwerk verbindet, für dessen Zugriff es autorisiert ist. Dann können Daten bidirektional ausgetauscht werden. So können Daten beispielsweise vom Wearable über ein WLAN-Netz an die Cloud des Wearable-Herstellers gesendet werden, von wo aus sie dann wiederum über das Mobilfunknetz an ein Mobilgerät gesendet werden. Ein Mobilgerät kann ein Wearable gleichzeitig mit relevanten lokalen Bedingungen sowie auch E-Mail oder Nachrichten aktualisieren.

Da WLAN aufgrund des zusätzlichen Energiebedarfs und der anfallenden Kosten nur selten in Wearables zum Einsatz kommt und Wearables fast immer in der Nähe ihrer gekoppelten Geräte verwendet werden, steht in diesem Artikel Bluetooth im Vordergrund.

Bluetooth für Wearables

Bluetooth wurde ursprünglich für Peer-to-Peer-Verbindungen und die Übertragung von Daten mit einer Geschwindigkeit von 1 bis 3 Mbit/s entwickelt. Heute wird diese ursprüngliche Bluetooth-Spezifikation als Bluetooth 3.0 oder Bluetooth Classic bezeichnet. Diese frühen Bluetooth-Versionen eigneten sich zwar hervorragend zum Streamen von Audio- und Multimedia-Dateien, ihr Design war jedoch zu leistungsintensiv für unregelmäßige Steuersignale und Sensordaten mit geringer Datenrate und geringer Leistungsaufnahme. Für diese Anwendungen wurde Bluetooth 4.0 entwickelt.

Das heute unter der Bezeichnung Bluetooth Low Energy (LE) bekannte Bluetooth 4.0 kann Daten mit nur 125 Kbit/s übertragen. Bluetooth-LE-Chips befinden sich zudem vorwiegend im Ruhemodus und verbrauchen darin nur wenig Energie, bis sie zum Einsatz kommen. Damit eignen sie sich perfekt für leistungsarme Wearables mit einer kleinen Batterie.

Für die Umsetzung einer Bluetooth-LE-Funkverbindung in einem Wearable können Entwickler einen Mikrocontroller mit integriertem Funkmodul oder ein externes Funkmodul verwenden. Über die Systemanforderungen wird die Option mit der geringsten Leistungsaufnahme ermittelt.

Wenn das Bluetooth-LE-Funkmodul beispielsweise als Peripheriekomponente in einem Mikrocontroller vorgesehen wird, kann wertvoller Platz auf der PC-Platine gespart werden. Dies erfordert jedoch zumindest eine teilweise Stromversorgung des Mikrocontrollers, um den Betrieb der Funkperipherie zu ermöglichen.

Alternativ kann das Bluetooth-LE-Funkmodul außerhalb des Mikrocontrollers liegen. Dies erfordert dann zwar zusätzlichen Platz auf der PC-Platine, allerdings muss in diesem Fall nur der Funk-Chip aktiv sein und der Mikrocontroller kann sich im Stromsparmodus befinden. Ein weiterer Vorteil dieser Option ist die mögliche Umsetzung einer modularen Herangehensweise an das Wearable-Design. Der Host-Mikrocontroller kann in diesem Fall in einem neuen Design gegen einen leistungsstärkeren ausgetauscht werden, während der Bluetooth-LE-Chip gleich bleibt. Gleichzeitig kann hier der Designzyklus beschleunigt werden, da Bluetooth-Funkmodul und Stack nicht im Mikrocontroller kodiert werden müssen.

Verwenden eines externen Bluetooth-Chips

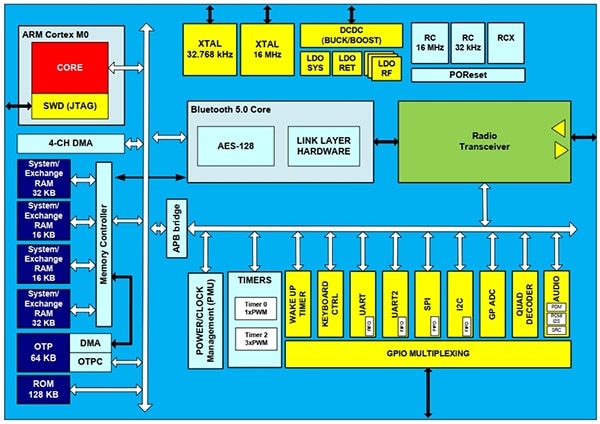

Ein externer Bluetooth-Chip für Wearables sollte über eine einfache Schnittstelle zum Mikrocontroller verfügen, die keinen großen zusätzlichen Stromverbrauch verursacht. Er sollte ebenfalls in der Lage sein, den Mikrocontroller aus dem Ruhemodus zu holen. Eine Komponente, die sich für Wearables eignet, ist der Bluetooth-SoC DA14585 von Dialog Semiconductor, der in Abb. 1 gezeigt wird.

Der DA14585 basiert auf einem Arm®-Cortex®-M0-Kern, der mit einem werkseitig programmierten, 128 KB großen ROM läuft. Er beinhaltet zudem einen 64 KB großen OTP-Speicher, der angepasst werden kann. Dies ermöglicht die Entwicklung einer speziellen Bluetooth-Anwendungsfirmware für den DA14585. Diese Firmware kann zudem auf zusätzliche chipintegrierte Peripheriekomponenten zugreifen, z. B.:

- auf einen Analog/Digital-Wandler (ADC) mit vier Kanälen und 10 Bit, der für die Batterieüberwachung eingesetzt werden kann

- auf einen Quadratur-Decoder, der für die Verbindung mit einer HID-Komponente mit 3 Achsen verwendet werden kann, beispielsweise einem Schrittzähler mit Richtung

- auf einen Tastatur-Controller, der für die Verbindung mit und das Entprellen von Drucktasten verwendet werden kann

Abbildung 1: Der DA14585 von Dialog Semiconductor ist eine komplette Bluetooth-SoC-Lösung mit vollständigem Bluetooth-5.0-Stack, einem Funk-Transceiver mit 2,4 GHz und zusätzlicher Hardware für die Anpassung einer Bluetooth-Peripheriekomponente. (Bildquelle: Dialog Semiconductor)

Abbildung 1: Der DA14585 von Dialog Semiconductor ist eine komplette Bluetooth-SoC-Lösung mit vollständigem Bluetooth-5.0-Stack, einem Funk-Transceiver mit 2,4 GHz und zusätzlicher Hardware für die Anpassung einer Bluetooth-Peripheriekomponente. (Bildquelle: Dialog Semiconductor)

Der DA14585 beinhaltet zudem einen Transceiver mit 2,4 GHz, einen Basisband-Prozessor und einen qualifizierten Bluetooth-LE-5.0-Stack. Entwickler müssen damit deutlich weniger Zeit für die Erkundung der Feinheiten des Bluetooth-Halbleiter-Designs aufwenden. Er unterstützt max. 8 Bluetooth-LE-Verbindungen, wobei ein Wearable in der Regel nur eine benötigt.

Der Chip kann per UART, SPI oder I2C-Schnittstelle mit einem Mikrocontroller verbunden werden. Während die Komponente Standard-Firmware für die Host-Kommunikation enthält, um ein effizienteres Design des Wearable-Systems zu erreichen, unterstützt Dialog die Anpassung der Host-Kommunikation durch den Entwickler über das auf dem Chip integrierte OTP. Die UARTs unterstützen eine Datenübertragung mit bis zu 1 Mbit/s mit Hardware-Durchflusssteuerung. Der Host-Mikrocontroller muss daher eine kompatible UART-Schnittstelle unterstützen.

Der DA14585 ist zudem sehr klein. Er sitzt in einem 34-poligen WLCSP mit einer Größe von nur 5 mm x 5 mm, wodurch nur minimaler Platz auf der Platine erforderlich ist. Dank seines nur 0,9 mm starken Profils eignet er sich perfekt für ultraschlanke Wearables.

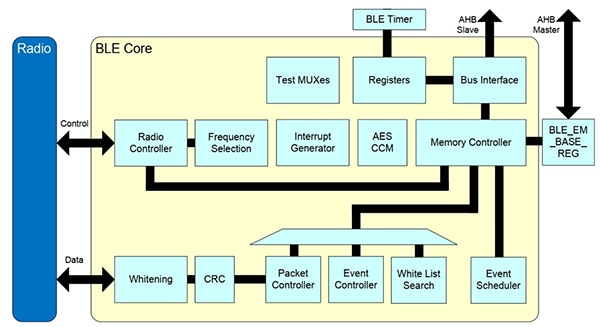

Der Bluetooth LE-Kern und -Stack sind komplett kompatibel mit der Bluetooth-Spezifikation v5.0 (Abbildung 2). Ein Vorteil davon, den Stack im DA14585 und nicht im Mikrocontroller vorzuhalten, ist, dass Dialog bei der Aktualisierung der Bluetooth-Spezifikation nur den Stack im DA14585 aktualisieren muss. Das Wearable funktioniert weiter wie zuvor und der Entwickler hat die Möglichkeit, die Anwendungsfirmware des Host-Mikrocontrollers zu aktualisieren, um die Vorteile der Änderungen in der Spezifikation zu nutzen.

Abbildung 2: Der DA14585 von Dialog Semiconductor erfordert nur wenige externe Komponenten. Er implementiert einen kompletten Bluetooth-v5.0-Kern und ein Funkmodul, somit müssen sich Entwickler nicht mit den Einzelheiten der Entwicklung einer Bluetooth-Halbleiterlösung beschäftigen. (Bildquelle: Dialog Semiconductor)

Abbildung 2: Der DA14585 von Dialog Semiconductor erfordert nur wenige externe Komponenten. Er implementiert einen kompletten Bluetooth-v5.0-Kern und ein Funkmodul, somit müssen sich Entwickler nicht mit den Einzelheiten der Entwicklung einer Bluetooth-Halbleiterlösung beschäftigen. (Bildquelle: Dialog Semiconductor)

Das Bluetooth-Funkmodul erfordert einige wenige externe Komponenten. Es unterstützt alle Bluetooth-Geräteklassen und Pakettypen. Das Funkmodul kann zudem abgeschaltet werden, um Energie zu sparen. Vom Cortex-M0-Kern aus wird es als AHB-Bus-Peripheriekomponente betrachtet.

Dialog Semiconductor bietet weiterhin den DA14586, der über die gleiche ROM-, OTP- und Peripherie-Zusammenstellung wie der DA14585 verfügt, zusätzlich jedoch noch 2 Mbit Flash-Speicher bietet. Der Flash-Speicher kann im Gegensatz zum OTP mehrmals programmiert werden, verbraucht jedoch deutlich mehr Strom als der OTP. Der DA14585 arbeitet mit 0,9 bis 3,6 V, der DA14586 erfordert jedoch 1,8 bis 3,3 V.

Implementierung eines Bluetooth-Wearable mit geringer Energieleistung

Der Bluetooth-Kern im DA14585 bietet zwei Betriebsmodi: den Active- und Deep-Sleep-Modus. Im Active-Modus erfolgt die Funkübertragung über die kabellose Bluetooth-Verbindung. Im Deep-Sleep-Modus wird der Kern deaktiviert und optional auch die Stromzufuhr zum Funkmodul abgeschnitten. Da ein Wearable auch im Idealfall nur ein echtzeitnahes Gerät ist, können Kern und Funkmodul für regelmäßige Ruhe- und Aufwachereignisse programmiert werden, um Strom zu sparen.

So kann der Bluetooth-Kern beispielsweise so programmiert werden, dass er sich für einen bestimmten Zeitraum im Deep-Sleep-Modus befindet, anschließend in den Active-Modus übergeht, um Meldungen oder Nachrichten für oder über den Benutzer zu verwalten (z. B. neue E-Mails, aktualisierte Herzfrequenz), und schließlich wieder in den Deep-Sleep-Modus wechselt. Die Dauer dieses Zyklus kann vom Entwickler bestimmt werden. Je länger sich der Kern im Deep-Sleep befindet, desto mehr Batterieleistung wird gespart. Ein zu langer Deep-Sleep-Modus kann jedoch zu verzögerten Bluetooth-Nachrichten führen. Der Kern kann für eine längere Verweildauer im Active-Modus programmiert werden, um Latenz- und Reaktionszeiten zu reduzieren. Dabei wird jedoch mehr Strom verbraucht. Der Entwickler sollte mit verschiedenen Zeiträumen für Deep-Sleep- und Active-Modus experimentieren, um die Leistungsaufnahme und Reaktionszeit für eine möglichst gute Benutzererfahrung zu optimieren.

Der Arm-Cortex-M0-Hauptprozessor des DA14585 unterstützt vier Leistungsmodi: Active, Sleep, Extended Sleep und Deep Sleep. Diese dürfen nicht mit den Leistungsmodi des Bluetooth-Kerns verwechselt werden. Der Bluetooth-Kern kann sich im Active-Modus befinden, während Arm-Kern und Peripheriegeräte im eigenen Extended-Sleep-Modus schlummern.

- Im Active-Modus sind Arm-Kern und Peripheriegeräte stromversorgt und aktiv. Bei einer aktiven Bluetooth-Datenverbindung befindet sich der DA14585 in diesem Modus. Im Active-Modus verbraucht der DA14585 bei einer 3-Volt-Stromversorgung 5,3 mA beim Empfang und 4,9 mA beim Senden.

- Im Sleep-Modus ist der Arm-Kern inaktiv, sein Zustand wird jedoch aufrechterhalten. Dadurch wird Strom gespart, wenn Bluetooth aktiv ist und der Arm-Kern auf den Abschluss der Übertragung wartet, damit er mit den Daten arbeiten kann. Der Stromverbrauch im Sleep-Modus ist davon abhängig, welche Peripheriekomponenten aktiv sind.

- Im Extended-Sleep-Modus sind der Arm-Kern und auch ausgewählte Peripheriekomponenten inaktiv. In diesem Modus kann Strom gespart werden, wenn sich der Bluetooth-Kern selbst im Deep-Sleep-Modus befindet und während längerer Zeiträume mit Bluetooth-Inaktivität. Bluetooth-Peripherie und Host-Schnittstelle können aktiv sein und den Arm-Kern bei erkannter Aktivität mit einem Interrupt aufwecken. In diesem Modus wird nur minimal Strom verbraucht. Im Extended-Sleep-Modus verbraucht der DA14585 3,3 µA und sichert dabei 64 KB RAM.

- Der geringste Stromverbrauch von Arm und Peripheriekomponenten wird im Deep-Sleep-Modus verzeichnet. Dabei wird alles abgeschaltet – auch das Bluetooth-Funkmodul. Dies kann dann nützlich sein, wenn der Benutzer Bluetooth abschalten möchte und keine Peripheriekomponenten des DA14585 erforderlich sind. Im Deep Sleep verbraucht der DA14585 nur 610 nA oder 1,4 µA, wenn 16 KB RAM gesichert werden müssen.

Im Basisbetrieb verbringt der Bluetooth-Kern eines DA14585-basierten Wearables die meiste Zeit im Deep-Sleep-Modus, während sich der Arm im Sleep- oder Extended-Sleep-Modus befindet. Der Bluetooth-Kern wechselt dann regelmäßig in programmierten Abständen in seinen Active-Modus, um auf kabellos übertragene Daten zu prüfen. Der Arm wechselt in den Active-Modus und übermittelt die Daten an den Host-Mikrocontroller. Wenn die Übertragung abgeschlossen wurde, geht der Bluetooth-Kern zurück in den Deep-Sleep-Modus und der Arm-Kern wechselt wieder in den Sleep- oder Extended-Sleep-Modus. Dadurch wird eine aktive und zuverlässige Verbindung zum Mobilgerät ermöglicht und gleichzeitig Strom gespart.

Erste Schritte mit dem DA14585

Wenn Sie erstmalig mit dem DA14585 arbeiten möchten, bietet Dialog das Bluetooth-Basisentwicklungskit DA14585-00ATDEVKT-B für den DA14585 (Abb. 3) an.

Abbildung 3: Die Basis-Evaluierungskarte für den DA14585 von Dialog Semiconductor wird über eine USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden und umfasst alles, was ein Entwickler zum Testen und für die Fehlerbehebung in Verbindung mit den Treibern und der Anwendungsfirmware eines Mikrocontrollers benötigt. (Bildquelle: Dialog Semiconductor)

Abbildung 3: Die Basis-Evaluierungskarte für den DA14585 von Dialog Semiconductor wird über eine USB-Schnittstelle mit einem PC verbunden und umfasst alles, was ein Entwickler zum Testen und für die Fehlerbehebung in Verbindung mit den Treibern und der Anwendungsfirmware eines Mikrocontrollers benötigt. (Bildquelle: Dialog Semiconductor)

Das Basisentwicklungskit für den DA14585 unterstützt die komplette Fehlerbehebung über eine USB-Schnittstelle. Es wird über einen Host-Mikrocontroller von Microchip Technology gesteuert, das einen externen Flash-Programmspeicher nutzt. Die Anwendungsfirmware des Mikrocontrollers kann über die USB-Schnittstelle in den Flash-Speicher geladen werden. Der Entwickler kann die im Kit enthaltenen Programmbeispiele laden und für die Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät (z. B. einem PC) verwenden. Anschließend kann die spezifische Firmware des Entwicklers geladen und debugged werden.

Fazit

Designer von Wearables müssen eine optimale Leistungsaufnahme erzielen, um eine bestmögliche Benutzererfahrung zu erreichen. Dabei dürfen sie den Zeitaufwand und die Kosten der Entwicklung nicht aus den Augen verlieren. Eine Funkschnittstelle kann einen großen Teil des verfügbaren Stroms verbrauchen. Dies kann durch eine sorgfältige Auswahl und Implementierung der Schnittstelle jedoch reduziert werden.

Es wurde dargestellt, dass die Entwicklungszeit durch Verwendung eines externen Bluetooth-Chips mit einem Host-Mikrocontroller beschleunigt werden kann. Dadurch können Entwickler Wearables gestalten, ohne eine Bluetooth-Schnittstelle komplett neu entwickeln zu müssen. Durch eine passende Verwendung verfügbarer Stromsparmodi kann die Laufzeit der Batterie verlängert und gleichzeitig ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt werden.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.