Entwicklung von energieeffizienten, immer aktiven Wearables: Teil 2 – Batterien für ein langes Leben schützen und aufladen

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-09-24

Anmerkung des Herausgebers: Dies ist der zweite Teil einer dreiteiligen Serie über die Entwicklung batteriebetriebener Elektronik für immer aktive, tragbare Geräte. Die Serie befasst sich mit den drei Bereichen, in denen eine Optimierung des Stromverbrauchs möglich ist. Im 1. Teil wurde beschrieben, wie sich der Mikrocontroller konfigurieren lässt, um die Batterielebensdauer zu verlängern und die Anzahl der Aufladevorgänge zu minimieren. Dieser 2. Teil beschäftigt sich damit, wie die Batterie gut gepflegt werden kann, um die Zeit zwischen den Aufladevorgängen zu verlängern. Im 3. Teil geht es um die drahtlose Vernetzung von Wearables und wie eine unterbrechungsfreie drahtlose Verbindung hergestellt werden kann, ohne die Batterie zu stark zu beanspruchen.

Da Wearables immer beliebter werden, fügen ihnen die Wearable-Hersteller ständig neue Funktionen hinzu, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dies führt üblicherweise zu einer stärkeren Belastung der Batterie. Insbesondere bei Fitness-Uhren ist es schwer, eine lange Batterielebensdauer zu gewährleisten, da die Batterien sehr klein sind und dies ihre Kapazität einschränkt. Außerdem befinden sich Wearables – wie eben Fitness-Uhren – im Dauerbetrieb, wodurch die Batterie zusätzlich belastet wird. Die Batterielebensdauer ist für die Kundenzufriedenheit von entscheidender Bedeutung. Die Auswahl der Batterie und des Batteriemanagementsystems durch den Entwickler kann daher den Unterschied zwischen einer befriedigenden Benutzererfahrung und dem fatalen vorzeitigen Versagen der Batterie ausmachen.

In diesem Artikel werden die einzigartigen Anforderungen an Batteriemanagementsysteme für immer aktive Wearables diskutiert. Er nimmt einen Batteriemanagement-Chip von Maxim Integrated in Augenschein, der das Aufladen und die Wartung der Wearable-Batterie vereinfacht, sowie anschließend noch zwei Batterien von Adafruit Industries.

Wiederaufladbare Batterien in Verbrauchergeräten

Wearables sind Verbraucherprodukte und unterliegen daher der Definition von Kundenzufriedenheit des Verbrauchers. Die Verbraucher erwarten lange Intervalle zwischen den Ladevorgängen (wobei „lange Intervalle“ aus Sicht des Kunden zu verstehen sind) und eine Batterielebensdauer von vielen Jahren, bevor ein Wechsel erforderlich ist. Der letztere Punkt ist besonders wichtig, da Wearables in der Regel nicht vom Verbraucher gewartet werden können. Es gibt keine abnehmbare Abdeckung, um die Batterie auswechseln zu können, und die winzigen Schrauben auf der Rückseite halten die Verbraucher davon ab, den Batteriewechsel eigenhändig vorzunehmen.

Batterie und Wearable sollten den verschiedenen Temperaturen und Bedingungen standhalten, denen sie tagsüber durch den Träger ausgesetzt werden. Des Weiteren muss die ausgewählte Batteriechemie eine sehr hohe Energiedichte aufweisen, damit sie trotz des kleinen Gehäuses viel Leistung bieten kann.

Obwohl zahlreiche Batteriechemien zur Auswahl stehen, hat sich die Lithium-Ionen-Batterie zum Standard für den Großteil der wiederaufladbaren Verbrauchergeräte entwickelt. Lithium-Ionen-Batterien bieten eine sehr hohe Energiedichte und ermöglichen bei identischem Gehäuse die doppelte Kapazität an Wattstunden (Wh) im Vergleich zum nächsten Konkurrenten, der Nickel-Cadmium(Ni-Cd)-Batterie. Der Industriestandard für die Zellenspannung einer Lithium-Ionen-Batterie beträgt 3,6 Volt ± 1 Volt, das bedeutet, dass ein Wearable mit einer einzigen Zelle betrieben werden kann.

Ein Entwickler sollte kein Wearable mit einer Batteriechemie entwickeln, die eine aktive Wartung durch den Kunden erfordert. Ni-Cd-Batterien sind hiervon ausgenommen, da ihr chemischer Speicher regelmäßige Ladungszyklen (d. h. das vollständige Ent- und Wiederaufladen) durch den Kunden erfordert. Lithium-Ionen-Batterien verfügen nicht über einen chemischen Speicher, wodurch diese regelmäßigen Ladungszyklen zur Aufrechterhaltung der Kapazität entfallen.

Im Gegensatz zu Ni-Cd-Batterien erfordern Lithium-Ionen-Batterien jedoch eine elektronische Wartung, während sie sich im System befinden. Lithium-Ionen-Batterien können nicht einfach durch das Anlegen einer Spannung aufgeladen werden. Stattdessen müssen sie vorsichtig über eine Konstantstromquelle, eine Konstantspannungsquelle oder eine Kombination aus beiden aufgeladen werden. Während des Ladevorgangs muss eine Schutzschaltung verwendet werden, um die Batterie vor Spannungs- oder Stromspitzen zu schützen, durch die sie beschädigt oder sogar unbrauchbar gemacht werden kann. Außerdem können Lithium-Ionen-Batterien durch extrem hohe oder niedrige Temperaturen beschädigt werden und erfordern daher eine Temperaturüberwachung. Durch extreme Kälte kann eine Lithium-Ionen-Batterie deaktiviert und somit unbrauchbar werden. Extreme Hitze kann für eine Lithium-Ionen-Batterie gefährlich sein und ein thermisches Durchgehen zur Folge haben. Hierbei gibt die Batterie bei steigender Temperatur immer mehr Energie ab, wodurch sie sich noch stärker erhitzt und noch mehr Energie abgibt. Wird hierauf nicht geachtet, kann es passieren, dass die Batterie Feuer fängt.

Lithium-Ionen-Batterien altern, auch wenn die Batterie nicht verwendet wird. Im Lauf der Zeit verringert sich die Kapazität einer Lithium-Ionen-Batterie, wodurch diese häufiger wieder aufgeladen werden muss. Wie viel Kapazität dabei genau verloren geht, wird von den Batterieherstellern üblicherweise nicht angegeben. Während dieser Alterungsprozess bei einem Batteriesatz aus fünf 3,6-Volt-Zellen nicht offensichtlich ist, kann er bei einer einzelnen 3,6-Volt-Zelle zu erheblichen Designproblemen führen. Die Batteriezustandserfassung (gelegentlich auch als Ladezustandserfassung bezeichnet) sollte diesen Kapazitätsverlust erfassen, damit der Unterschied kompensiert werden kann.

Einzigartige Batterieanforderungen bei immer aktiven Wearables

Bei batteriebetriebenen Verbrauchergeräten erwarten die Nutzer eine zuverlässige und konstante Batteriezustandserfassung. Den Verbrauchern ist klar, dass die Batterieanzeige eines mobilen Mehrzweckgeräts bei der Wiedergabe eines Videos schneller fällt als im Leerlauf. Bei einem immer aktiven Wearable hat der Nutzer jedoch die Erwartungshaltung, dass die Batterieanzeige – angegeben in Prozent, in Balkenform oder in einer Kombination aus beiden – mit einer konstanten und vorhersehbaren Rate abnimmt. Einem Nutzer, der ein Wearable am Handgelenk trägt und es täglich betrachtet, fallen Unregelmäßigkeiten sofort auf. Wenn beispielsweise die Batterie eines Geräts im Laufe der Zeit täglich 10 Prozent ihrer Ladung verliert und dieser Verlust plötzlich auf 25 Prozent ansteigt, dann fällt dies dem Nutzer auf, der sich deswegen eventuell sogar beim Hersteller beschweren könnte. Aus diesem Grund muss das Batteriemanagement des Geräts den Batteriezustand exakt überwachen und beibehalten, um eine exakte Ladezustandsanzeige zu gewährleisten.

Die bei Weitem offensichtlichste Einschränkung für die Batterie in einem Wearable ist die Größe. In den meisten Wearables kommen heutzutage einzelne 3,6-Volt-Lithium-Ionen-Zellen zum Einsatz. Ein Faktor, den man selbst bei einer gut gepflegten und einwandfrei funktionierenden Lithium-Ionen-Batterie nicht außer Acht lassen darf, ist, dass sie sich bei Belastung erwärmt und ausdehnt. Die Entwickler müssen also zusätzlich zu den Platzbeschränkungen in Wearables darauf achten, ausreichend Platz für die Ausdehnung der Batterie einzuplanen, um potenzielle Sicherheitsprobleme zu vermeiden.

Das Auftreten von Stromspitzen ist angesichts der niedrigen Spannungen von etwa 3,6 Volt eher unwahrscheinlich. Die Aktivierung mehrerer Sensoren gleichzeitig kann in einer ungünstigen Kombination mit anderen Ereignissen jedoch zu ungewöhnlich hohen Stromspitzen führen, die die Batterie beschädigen könnten. Aufgrund der üblicherweise kleinen Spannungen und Ströme lässt sich ein entsprechender Schutz jedoch glücklicherweise relativ problemlos integrieren.

Batteriemanagement für Wearables

Wie bereits erwähnt, erfordern Lithium-Ionen-Batterien eine konstante Überwachung der Ausgangsspannung, Stromaufnahme und Temperatur. Außerdem muss diese Überwachungsfunktion stabil und zuverlässig sein, da sie Zeit und Ressourcen von den Hauptunterscheidungsmerkmalen des Produkts abzieht.

Erfreulicherweise lässt sich die Überwachung mit einem speziell für diese Aufgabe konzipierten IC jedoch enorm vereinfachen. Eine solche Komponente ist die Ladezustandsanzeige MAX17301X+ von Maxim Integrated für Einzelzellen, die außerdem einen Batterieschutz bietet. Hierbei handelt es sich um ein vollwertiges Batteriemanagementsystem für eine 3,6-Volt-Lithium-Ionen-Batterie mit nur einer Zelle (Abbildung 1).

Abbildung 1: Das MAX17301X+ von Maxim Integrated ist ein vollwertiges Batteriemanagementsystem für Lithium-Ionen-Batterien für die Überwachung, den Schutz und das sichere Aufladen einer einzelnen 3,6-Volt-Zelle. Sie lässt sich über eine standardmäßige I2C-Schnittstelle mit den meisten Mikrocontrollern verbinden. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 1: Das MAX17301X+ von Maxim Integrated ist ein vollwertiges Batteriemanagementsystem für Lithium-Ionen-Batterien für die Überwachung, den Schutz und das sichere Aufladen einer einzelnen 3,6-Volt-Zelle. Sie lässt sich über eine standardmäßige I2C-Schnittstelle mit den meisten Mikrocontrollern verbinden. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Das MAX17301X+ ist in einem 15-poligen WFBGA-Gehäuse untergebracht, das lediglich 1,68 x 2,45 Millimeter (mm) groß ist und sich daher besonders gut für Wearables eignet. Ebenfalls von Vorteil für den Einsatz in Wearables ist seine geringe Stromaufnahme von lediglich 24 Mikroampere (µA) im aktiven Zustand.

Das MAX17301X+ übernimmt die zahlreichen komplexen Aufgaben der Pflege einer 3,6-Volt-Lithium-Ionen-Batteriezelle. Ein Lade- und ein Entlade-FET werden verwendet, um den Stromfluss zur Batterie und von der Batterie zum Wearable-System zu regeln. Wenn eine Zelle mit dem IC verbunden wird, überwacht das MAX17301X+ dauerhaft die Spannung an den Anschlüssen, den Stromfluss durch einen externen Messwiderstand und die Temperatur von IC sowie Batterie.

Um temperaturbezogene Probleme wie die bereits erwähnten zu vermeiden, sind zwei Temperatursensoren integriert: ein interner Sensor sowie ein externer Batteriesensor. Der externe Sensor ist mit dem TH-Pin verbunden. Der externe Temperatursensor kann sich in der Batterie befinden oder neben ihr platziert werden. Falls kein externer Temperatursensor verwendet wird, sollte das MAX17301X+ neben der Batterie platziert werden, damit der interne Sensor die Batterietemperatur anzeigt. Der Lade- und Entlade-FET sollten sich ebenfalls in der Nähe des MAX17301X+ befinden, damit seine Wärme in die Analyse einbezogen werden kann.

Das MAX17301X+ kommuniziert über eine standardmäßige I2C-Schnittstelle mit einem Host-Mikrocontroller. Der IC verfügt über programmierbare Register, von denen die Grenzwerte und Bedingungen für Alarme entsprechend den Angaben des Batterieherstellers festgesetzt werden. Diese Anfangswerte können vom Host-Mikrocontroller programmiert oder während der Werksprüfung der Wearables eingestellt werden. Die meisten dieser Werte werden in nicht flüchtigen Registern gespeichert, sodass sie selbst beim Entfernen der Batterie weiterhin im MAX17301X+ vorhanden sind. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, wird zur Validierung der nicht flüchtigen Register ein Prüfsummenregister verwendet.

Entladungsschutz

Während des Entladens der Batterie bietet das MAX17301X+ drei Formen von Entladungsschutz, und zwar einen Überstrom-, einen Übertemperatur- und einen Unterspannungsschutz.

Eine zu hohe Stromaufnahme kann die verfügbare Kapazität einer Batterie verringern, die Batterie so stark beschädigen, dass sie nicht mehr verwendbar ist, oder sogar dazu führen, dass sie Feuer fängt. Der Überstrom-Entladungsschutz kann den Stromfluss zum Wearable in nur 70 Mikrosekunden (µs) unterbrechen. Besonders wichtig ist dies bei einem Kurzschluss. Bei kleinen Stromspitzen kann seine Reaktionszeit aber auch ganze 23 Sekunden betragen.

Hohe Temperaturen können die gleichen Auswirkungen haben wie ein zu hoher Strom. Der Übertemperatur-Entladungsschutz kann das Wearable abschalten, wenn die Anzeige am Temperatursensor auf dem Chip oder am externen Sensor die programmierte Höchsttemperatur erreicht. Ist dies der Fall, unterbindet das MAX17301X+ ein Einschalten des Wearable, bis die Temperatur wieder auf einen sicheren Wert gefallen ist. Das MAX17301X+ bietet außerdem die Schutzeinstellung Permanent-Fail-Hot. Wenn eine extreme Übertemperatur gemessen wird, wird dieses Ereignis in der MAX17301X+ gespeichert und die Lade- und Entlade-FET (siehe Abbildung 1) werden dauerhaft deaktiviert, wodurch auch das Wearable abgeschaltet wird. Hierbei handelt es sich um die letzte Verteidigungslinie gegen thermisches Durchgehen.

Niedrigere Batteriespannungen als die vom Hersteller angegebenen können die Batterie ebenfalls beschädigen. Der Unterspannungs-Entladungsschutz bietet drei Schutzniveaus:

- Der Unterspannungschutz kann verwendet werden, um den Entlade-FET abzuschalten und so die Versorgung des Wearable zu unterbrechen.

- Die Unterspannungsabschaltung ist eine niedrigere Spannungseinstellung, die außer dem Entlade-FET auch das MAX17301X+ abschaltet, um jedes Nanowatt an Leistung zu sparen.

- SmartEmpty schließlich schaltet den Entlade-FET ab, um Strom zu sparen, falls das MAX17301X+ feststellt, dass ein offener Schaltkreis zur Elektronik des Wearable vorhanden ist.

Ladeschutz

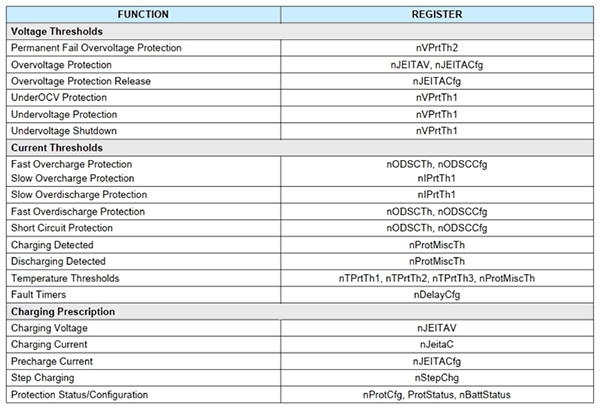

Auch beim Aufladen der Batterie ist ähnlich wie beim Entladen für ausreichenden Schutz gesorgt. Das MAX17301X+ bietet zahlreiche programmierbare Registereinstellungen zum Schutz der Batterie, die eine strenge Kontrolle beinahe aller Aspekte der Batteriepflege ermöglichen (Abbildung 2). Ladespannung und -strom werden gemäß den Angaben des Batterieherstellers in das MAX17301X+ einprogrammiert.

Abbildung 2: Das MAX17301X+ von Maxim Integrated bietet eine Reihe programmierbarer Funktionen, die es dem Entwickler ermöglichen, den Batterieschutz perfekt einzustellen, um die Batterielebensdauer und -sicherheit beizubehalten. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Abbildung 2: Das MAX17301X+ von Maxim Integrated bietet eine Reihe programmierbarer Funktionen, die es dem Entwickler ermöglichen, den Batterieschutz perfekt einzustellen, um die Batterielebensdauer und -sicherheit beizubehalten. (Bildquelle: Maxim Integrated)

Das MAX17301X+ kann verwendet werden, um die Ladespannung und den Ladestrom für sechs verschiedene Temperaturbereiche festzulegen, um das sichere Aufladen der Batterie zu ermöglichen. Der Überladungsschutz wird ebenfalls vom Entwickler festgelegt. Da diese Ladeparameter speziell für die jeweilige Batterie gelten, raten die Wearable-Hersteller vom Auswechseln der Batterie ab, da die neue Batterie eventuell über andere Spezifikationen verfügt als die bei der Herstellung verwendete. Dies kann die Batterielebensdauer sowie den sicheren Betrieb des Wearable beeinträchtigen.

Es kann sowohl ein Überladungsschutz für den Ladestrom als auch ein Überladungsschutz für die Ladespannung für verschiedene Temperaturbereiche festgelegt werden. Werden die eingestellten Grenzwerte überschritten, stehen dem MAX17301X+ verschiedene Möglichkeiten offen. Es kann die Spannung und den Strom drosseln, den Lade-FET deaktivieren, um den Ladevorgang zu unterbrechen, oder – bei besonders schwerwiegenden Fehlern – den Lade-FET dauerhaft deaktivieren. Der Ladetemperaturschutz funktioniert auf die gleiche Weise, wobei zusätzlich der Ladevorgang bei extremer Kälte vorübergehend unterbrochen wird, um die Batterie vor einer dauerhaften Beschädigung zu schützen.

Batteriezustand

Das MAX17301X+ pflegt außerdem die Batterieanzeige für das Wearable. Bei der Schätzung des Batteriezustands kommt am häufigsten die Coulomb-Zählung zum Einsatz. Sie zeichnet auf, wie viel Strom beim Aufladen und Entladen fließt. Mit anderen Worten: Die Coulomb-Zählung führt eine laufende Zählung der Coulomb durch, die im Lauf der Zeit in die Batterie und aus der Batterie fließen. Das MAX17301X+ misst über den in Abbildung 1 zu sehenden Messwiderstand permanent den Strom in beide Richtungen. Die Coulomb-Zählung verwendet einen Algorithmus, um den Ladezustand (SOC, State of Charge) der Batterie, ausgedrückt in Prozent, zu berechnen. Am Wearable zeigt die Batterieanzeige diesen Ladezustand in Prozent der verfügbaren Kapazität an.

Das MAX17301X+ verwendet zur Berechnung des exakten Ladezustands eine proprietäre Methode von Maxim Integrated ähnlich der Coulomb-Zählung, die als ModelGauge m5®-Algorithmus bezeichnet wird. Der Host-Mikrocontroller kann diesen Wert über die I2C-Schnittstelle lesen, um ihn am Wearable anzuzeigen.

Einen weiteren nützlichen Wert zur Ermittlung des Batteriezustands liefert die Berechnung des Alterungszustands (SOH, State of Health) der Batterie. Hierbei handelt es sich um die – in Prozent angegebene – noch verfügbare volle Kapazität der Batterie im Vergleich zur verfügbaren vollen Kapazität der Batterie im Neuzustand. Bezogen auf die weiter oben erwähnte Alterung der Batterie bedeutet das, dass der SOH abnimmt, wenn die Batterie altert.

Batterien für Wearables

Die Auswahl an für Wearables geeigneten Batterien wird unmittelbar eingeschränkt durch die Größe. Bei einer Wearable-Batterie wird es sich um eine einzelne Lithium-Ionen-Zelle mit oder ohne Batterieschutz handeln. Obwohl in den Datenblättern der Batterie Empfehlungen enthalten sind, sollte ein Entwickler die Batterie unter verschiedenen Bedingungen testweise Auf- und Entladen, um exakt zu evaluieren, wie sich die Batterie im fertigen Produkt verhalten wird.

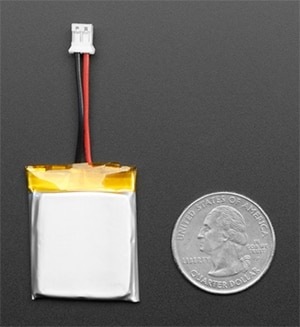

Die Adafruit 4237 Lithium-Ionen-Polymer-Batterie bietet eine Nennspannung von 3,7 Volt und 350 Milliampere-Stunden (mAh). Inklusive Kabel misst der Batteriesatz 55 x25 mm. Ohne Kabel sind es nur 31 x 25 mm, was nur etwas größer ist als eine amerikanische Vierteldollar-Münze (Abbildung 3).

Abbildung 3: Die Adafruit 4237 Lithium-Ionen-Batterie bietet eine Nennspannung von 3,7 Volt und ist nur etwas größer als eine amerikanische Vierteldollar-Münze. (Bildquelle: Adafruit)

Abbildung 3: Die Adafruit 4237 Lithium-Ionen-Batterie bietet eine Nennspannung von 3,7 Volt und ist nur etwas größer als eine amerikanische Vierteldollar-Münze. (Bildquelle: Adafruit)

Die 4237-Batterie muss bei konstantem Stromfluss und konstanter Spannung aufgeladen werden, wobei sich der empfohlene Ladestrom im Bereich von 100 bis 350 mA bewegt bei einer Ladespannung von 3,7 Volt. Trotz der angegebenen 3,7 Volt kann für eine vollständig aufgeladene Batterie je nach Temperatur und aktueller Last ein Spannungswert von 4,2 Volt angezeigt werden. Das ist wichtig, wenn für einen Batteriemanagement-IC die Spezifikationen der Batterie eingegeben werden.

Die 4237-Batterie verfügt über eine einfache interne Spannungsschutzschaltung, die den Batterieausgang vorübergehend deaktiviert, falls der Wert unter 3,0 Volt fällt. Die Schutzschaltung fungiert außerdem als Überladungsschutz für die Batterie.

Wie viele kleine Lithium-Ionen-Batterien bietet die 4237 keinen internen Temperatursensor oder eine Temperaturschutzschaltung. Es wird dringend empfohlen, einen Batteriemanagement-Chip wie den MAX17301X+ zu verwenden, um die Batterie vor Temperatur- oder Stromschäden zu schützen.

Für zusätzliche Kapazität hat Adafruit die 3,7-Volt-Lithium-Ionen-Batterie 4236 im Angebot, die 420 mAh bietet. Bei 35 x 47 mm (ohne Kabel) ist sie zwar etwas größer als die 4237, bietet dafür aber 20 Prozent mehr Kapazität. Die Ladeparameter sind mit denen der 4237 identisch, mit dem Unterschied, dass der Ladestrom 420 mA betragen darf. Sie bietet die gleiche Schutzschaltung wie die 4237 und kann dadurch auch zusammen mit einem Batteriemanagement-Chip verwendet werden.

Fazit

Das Management einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie für immer aktive Wearables kann ein komplexes Unterfangen sein, da viele Batterien nur über einen eingeschränkten oder überhaupt keinen Schutz verfügen. Die Entwicklung eines geeigneten Schutzes sowie eines Managementsystems zum Auf- und Entladen der Batterie ist mit zusätzlichem Kosten- und Zeitaufwand verbunden. Allerdings müssen die Entwickler diesen Schutz nicht von Grund auf neu entwickeln, da programmierbare Batteriemanagement-Chips verfügbar sind, die diese Aufgabe erheblich vereinfachen können, ohne die Sicherheit von Batterie, System und Nutzer zu beeinträchtigen.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.