Fortschrittliche Materialien ermöglichen Bandpassfiltern, den Anforderungen der Satellitenkommunikation mit höheren Frequenzen gerecht zu werden

Die Satellitenkommunikation (Satcom) verlagert sich auf der Suche nach mehr Bandbreite und Durchsatz auf höhere Frequenzbänder. Die Bandbreite in den traditionellen Bändern L (1 bis 2 Gigahertz (GHz)), C (4 bis 8 GHz) und X (7 bis 11 GHz) ist schnell erschöpft, so dass die Entwickler auf das Ku-Band (12 bis 18 GHz) und darüber hinaus ausweichen. Während die Ingenieure nach einer besseren Leistung der Satellitenkommunikation streben, drängen auch die kommerziellen Betreiber auf leichtere und kompaktere Raumfahrzeuge.

Abbildung 1: Die Erdumlaufbahn wird immer voller, so dass die Ingenieure auf höhere Frequenzbänder ausweichen, um Störungen durch andere Satelliten zu vermeiden. (Bildquelle: Knowles DLI)

Abbildung 1: Die Erdumlaufbahn wird immer voller, so dass die Ingenieure auf höhere Frequenzbänder ausweichen, um Störungen durch andere Satelliten zu vermeiden. (Bildquelle: Knowles DLI)

Das entscheidende Element eines Satellitenkommunikationssystems ist die Antennengruppe, die zum Senden und Empfangen von HF-Signalen verwendet wird. Jedes Element des Arrays funktioniert wie eine Mini-Antenne. Antennen-Arrays haben herkömmliche Parabolantennen für Satelliten weitgehend ersetzt, da sie eine höhere Leistung bieten, z. B. eine höhere Verstärkung, ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und einen besseren vielfältigeren Empfang. Letzteres hilft bei der Überwindung von Signalschwund. Außerdem verbessern kleinere Nebenkeulen im Strahlungsdiagramm der Antenne die Lenkbarkeit des Sendestrahls und die Empfindlichkeit für eingehende Signale aus einer bestimmten Richtung.

Moderne Antennengruppen verwenden Phasenverschiebung, um die Leistung weiter zu steigern. Zuvor mussten die Antennengruppen mechanisch neu ausgerichtet werden, um die Übertragung umzulenken, wenn sich der Satellit auf seiner Umlaufbahn bewegte. Die Phased-Array-Antenne sendet nun mit einer computerberechneten Phasendifferenz zwischen den einzelnen Antennenelementen, was zu konstruktiven Interferenzen in den Übertragungen der einzelnen Elemente führt und das Signal in einer bestimmten Richtung verstärkt.

Neben der besseren Leistung eröffnen der Betrieb mit höheren Frequenzen und phasengesteuerten Arrays die Möglichkeit, die Antenne zu verkleinern und leichter zu machen. Dies trägt dazu bei, die Größe, das Gewicht und die Leistung („SWaP“) von Kommunikationssatelliten zu verringern.

Bei einer phasengesteuerten Antennengruppe muss der Abstand zwischen den Elementen der Gruppe weniger als die halbe Wellenlänge der Betriebsfrequenz betragen. Dies ist vor allem notwendig, um so genannte Grating-Lobes zu vermeiden, d. h. Nebenkeulen im Antennen-Sendemuster, die Leistung verschwenden. Höhere Frequenzen haben kürzere Wellenlängen. So beträgt beispielsweise die mittlere Wellenlänge des L-Bandes 300 Millimeter (mm), während die des Ku-Bandes 20 mm beträgt, wodurch der Abstand zwischen den einzelnen Elementen des Ku-Bandes verringert wird. Und durch den Verzicht auf ein mechanisches Lenksystem wird die Antenne weiter entlastet.

Bandpassfilter: eine wichtige Satcom-Komponente

Bandpassfilter dämpfen Störsignale, erfüllen die Anforderungen an Interferenzen und minimieren das Systemrauschen bei Satcom-Anwendungen. Dies ist bei einem phasengesteuerten Antennen-Array eine schwierige Aufgabe, da der Platz begrenzt ist, der Betrieb mit hohen Frequenzen erfolgt und eine präzise Filterung erforderlich ist, um das Highspeed-Kommunikationspotenzial des Satellitenkommunikationssystems zu nutzen.

Ingenieure achten auf den Q-Faktor des Geräts, um festzustellen, wie gut der Filter voraussichtlich funktionieren wird. Der Q-Faktor gibt an, wie gut die Lösung unerwünschte Frequenzen blockiert und den Durchgang von Zielfrequenzen ermöglicht. Eine gute Selektivität ist in Umgebungen, in denen benachbarte Kanäle dicht beieinander liegen, von entscheidender Bedeutung, insbesondere wenn die Entwickler versuchen, die verfügbare Bandbreite optimal zu nutzen.

Es gibt einige bewährte kommerzielle Optionen für die Bypass-Filterung von Satellitenkommunikation im Ku-Band. Zu den bevorzugten Optionen gehören dielektrische Wellenleiter, Metallhohlleiter, Leiterplatten-Streifenleiter, LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) und Dünnfilm-Mikrostreifenleiter auf Keramik. Alle haben Vor- und Nachteile. Beispielsweise sind Metallhohlleiter die beste Option für Frequenzen über 70 GHz, sind aber sperrig und teuer, und dielektrische Hohlleiter sind kompakt, funktionieren aber nur bis 30 GHz und haben eine relativ geringe Frequenztoleranz (ein Maß für die Abweichung von der gewünschten Frequenz).

Das Dünnfilm-Mikrostreifen-auf-Keramik-Bypass-Filter bietet die beste Allround-Lösung für phasengesteuerte Antennengruppen, die im Ku-Band arbeiten. Sie können bis zu sehr hohen Frequenzen betrieben werden (nach den Metallhohlleitern), haben die beste Frequenztoleranz von 0,3 bis 0,5 % (die höchste), sind weniger als halb so groß wie die nächstkleinere Option (LTCC) und können direkt hinter dem Array-Element in die Antenne integriert werden (zusammen mit Leiterplatten-Streifenleitung und LTCC).

Die Werkstoffkunde als Retter in der Not

Die Wahl des Dielektrikums ist entscheidend für die Leistung eines Mikrostreifenleiters auf einem keramischen Bypassfilter. Ein hoher Q-Wert ist bei kompakten Filtern traditionell sehr schwer zu erreichen, aber moderne Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante („K“) adressieren diese Herausforderung. Der Nachteil ist, dass diese Materialien eine schlechte Frequenztoleranz aufweisen - insbesondere bei wechselnden Temperaturen. Und im Vakuum des Weltraums sind große Temperaturschwankungen garantiert.

Hier kommen die Wissenschaftler von Knowles DLI ins Spiel. Das Unternehmen kann auf eine lange Geschichte in der Materialentwicklung zurückblicken und hat ein Dielektrikum für Mikrostreifen auf keramischen Bypass-Filtern entwickelt, das die Nachteile von Dielektrika mit hohem K-Wert überwindet. Mit diesem Material hat das Unternehmen eine Familie kompakter Geräte mit enger Frequenztoleranz über einen weiten Temperaturbereich hergestellt. Das Dielektrikum hat den zusätzlichen Vorteil geringer Leistungsverluste, was den Wirkungsgrad verbessert und zur Temperaturstabilität beiträgt.

Ein Beispiel aus dieser Familie von Filtern, die für den Ku-Band-Betrieb geeignet sind, ist der 15-GHz-Bandpassfilter B148QF0S. Der Baustein misst nur 14 x 3,8 x 2,5 mm und eignet sich damit für den Einsatz in den engen Halbwellenlängenabständen von Ku-Band-Antennengruppen-Elementen.

Es wird in einem oberflächenmontierten Gehäuse geliefert, das eine automatisierte Montage ermöglicht, wodurch die Produktionskosten im Vergleich zur konventionellen Chip- und Drahtmontage oder zum Hybridverfahren gesenkt werden. Die SMD-Bestückung trägt auch dazu bei, die Markteinführung zu beschleunigen. Ein weiterer Vorteil des Produkts besteht darin, dass die Dünnfilmherstellung zu einer wiederholbaren Leistung führt, so dass keine weitere Geräteabstimmung erforderlich ist.

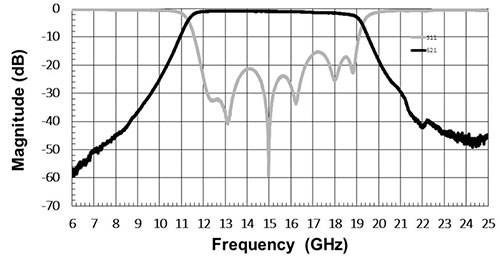

Der Filter weist eine gute Selektivität mit einer tatsächlichen Bandbreite (definiert als H - fL, wobei fL die niederfrequente -3dB-Grenze und fH die hochfrequente -3dB-Grenze ist) von 19,2 - 11,4 = 7,8 GHz auf - im Gegensatz zu einer nominalen Ku-Bandbreite von 18 -12 = 6 GHz. Auffallend ist, wie schnell der Frequenzgang nach der Tief- und Hochfrequenzschaltung abfällt, bis er einen Tief- oder Hochfrequenz-Unterdrückungspunkt erreicht (-40 dB beim B148QF0S). Ein guter Selektivitätswert ist ein Gradient von 15 bis 20 dB pro Dekade. Der Knowles-DLI-Bandpassfilter hat einen Wert von etwa 15 dB pro Dekade (Abbildung 2).

Abbildung 2: Frequenzgang des Mikrostreifen-auf-Keramik-Bandpassfilters B148QF0S. Die Komponente wurde für den Betrieb im Ku-Band für Satellitenkommunikation entwickelt und verfügt über eine Mittenfrequenz von 15 GHz und eine Bandbreite von 7,8 GHz. (Bildquelle: Knowles DLI)

Abbildung 2: Frequenzgang des Mikrostreifen-auf-Keramik-Bandpassfilters B148QF0S. Die Komponente wurde für den Betrieb im Ku-Band für Satellitenkommunikation entwickelt und verfügt über eine Mittenfrequenz von 15 GHz und eine Bandbreite von 7,8 GHz. (Bildquelle: Knowles DLI)

Zukunftssicherheit

Mit der Zeit wird auch das Ku-Band überlastet sein. Aus diesem Grund haben die Ingenieure bereits mit der Entwicklung von Satellitenkommunikationssystemen für das K-Band (18 bis 26 GHz) und das Ka-Band (26 bis 40 GHz) begonnen. Das bedeutet, dass die SWaP-Anforderungen, die die Entwicklung von Bandpassfiltern für phasengesteuerte Ku-Band-Antennengruppen vorangetrieben haben, weiter steigen werden. Die gute Nachricht ist, dass Prototypen von Mikrostreifen-auf-Keramik-Bandpassfiltern nachweislich bis zu 70 GHz funktionieren, und kommerzielle Komponenten, die bis zu 40 GHz verarbeiten können, sind bereits erhältlich. Dies macht die Produkte nicht nur zu einer geeigneten Lösung für heutige, sondern auch für künftige fortschrittliche Satcom-Anwendungen.

Fazit

Die Arbeit von Knowles DLI auf dem Gebiet der dielektrischen Materialien mit hohem K-Wert hat zu Bandpassfiltern mit hohem Gütegrad geführt, die es den Entwicklern ermöglichen, die Anforderungen des Ku-Bandes zu erfüllen und gleichzeitig die Leistungsverluste zu verringern, die Effizienz zu verbessern und die Temperaturstabilität zu verbessern. Der Durchbruch kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Ku-Band allmählich überfüllt ist und die Arbeiten für den Wechsel zu den K- und Ka-Bändern beginnen. Die neuen Materialien eignen sich gut für höhere Frequenzen, und die Prototypen funktionieren bis zu 70 GHz.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum