Viel spannender als das autonome Fahren selbst ist seine Entwicklung

Zum Thema „autonomes Fahren“ hat jeder eine Meinung: Meine Schwiegermutter hält es für Schwachsinn, meine Tochter will es, weil sie dann Instagram, Twitter und Snapchat nutzen kann, statt zu fahren, und meine Frau interessiert das Thema nicht. Meine Freunde und ich sind zwar neugierig, brennen aber nicht darauf, es auszuprobieren. Sollen die Technikliebhaber doch schon mal loslegen. Wir haben kein Problem damit, noch zehn, zwanzig Jahre zu warten.

Was die Leute denken, spielt jedoch keine Rolle. Autonomes Fahren wird so oder so kommen. Und zwar nicht unbedingt deshalb, weil es eine große Nachfrage seitens potenzieller Nutzer gibt oder auf einen Schlag die technischen Probleme gelöst wurden. Das eigentlich Spannende am autonomen Fahren ist die Herausforderung selbst – und die Erkenntnisse, die sich bei der Entwicklung gewinnen lassen.

Von Sensoren über künstliche Intelligenz (KI) bis hin zu Sicherheitsfragen birgt es an so vielen Fronten derartige Herausforderungen, dass von der nötigen Innovationskraft und methodischen Arbeit nicht nur die Fahrzeugautomation, sondern auch viele artverwandte Bereiche profitieren werden. Allein die Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz, die für die Merkmalserkennung und -klassifizierung nötig waren, haben eine wahre KI-Innovationsexplosion ausgelöst, die auf weitere Felder wie die Mustererkennung und Merkmalsextraktion in der Medizin sowie der Überwachungs- und Sicherheitstechnik übergriff.

Dennoch liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Auf einem Forum der NIWeek gab es dazu weitere Meinungen und Einblicke.

Kamal Khouri, als Vice President bei ADAS für den Bereich NXP-Halbleiter zuständig, gab sich philosophisch und zurückhaltend zugleich:

„Der Fokus muss auf der Sicherheit liegen“, so Khouri. „Die Wissenschaft muss sich über das Ausmaß ihrer Entdeckung im Klaren sein“, so Khouri weiter – und bezog sich damit auf das erforderliche Bewusstsein für den Forschungsgegenstand sowie seine mögliche Verwendung zum Guten oder Bösen. „Ich bin jedoch kein Wissenschaftler, sondern Ingenieur. Ich Iöse Probleme.“

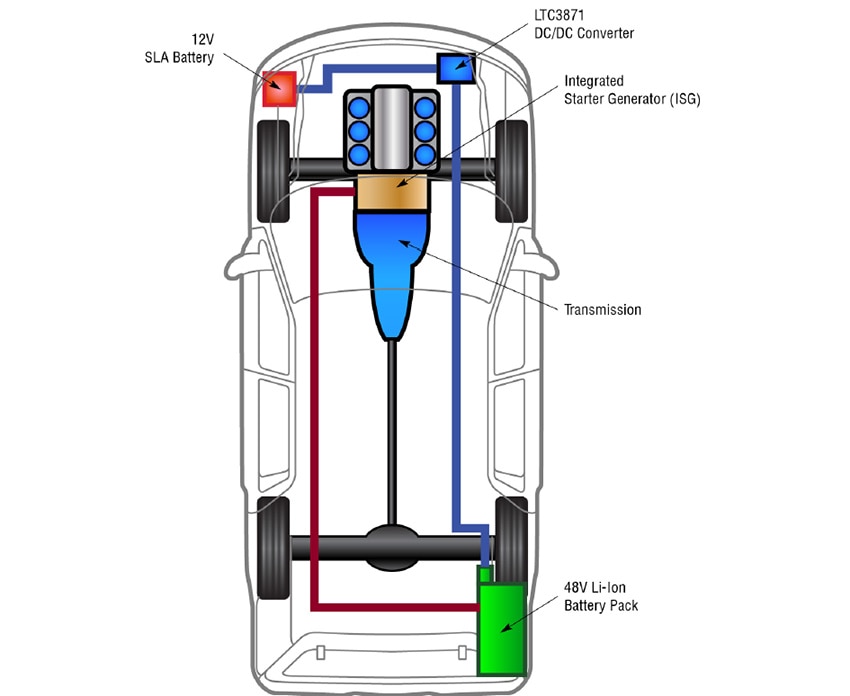

Die Probleme, auf die Khouri verwies, beginnen mit der Funktionssicherheit, die Kfz-Ingenieure als Teil der ISO 26262 verstehen. Bei autonomen Fahrzeugen kommen jedoch zwei neue Sicherheitsaspekte hinzu: verhaltens- und umgebungsbezogene Sicherheit (Abbildung 1).

Abbildung 1: Kfz-Ingenieure kennen sich mit Funktionssicherheit aus, bei autonomen Fahrzeugen kommen jedoch zwei neue Sicherheitsaspekte hinzu: verhaltens- und umgebungsbezogene Sicherheit. (Bildquelle: NXP Semiconductors)

Abbildung 1: Kfz-Ingenieure kennen sich mit Funktionssicherheit aus, bei autonomen Fahrzeugen kommen jedoch zwei neue Sicherheitsaspekte hinzu: verhaltens- und umgebungsbezogene Sicherheit. (Bildquelle: NXP Semiconductors)

Verhaltensbezogene Sicherheit bezieht sich auf das Befolgen von Regeln wie das Anhalten an Kreuzungen sowie vorausschauendes Zufahren auf Radfahrer und unberechenbare Fußgänger. Umgebungsbezogene Sicherheit heißt, auf Umgebungsanomalitäten wie Schlaglöcher, umgestürzte Bäume und andere Hindernisse zu reagieren.

Es gibt jedoch noch weitere Gefahren: z. B. Sicherheitslecks beim V2X-vernetzten Fahrzeug, die für seine Fernsteuerung und Nutzung als Waffe genutzt werden könnten.

Bryant Walker Smith, Dozent an der School of Law der University of South Carolina, war an der Entwicklung der mittlerweile bekannten SAE-Stufen für autonome Fahrzeuge beteiligt. Heute berät er Städte, Bundesstaaten und Länder im Hinblick auf Gesetze und Beschränkungen für autonome Fahrzeuge. Er zitierte Elon Musk mit seiner Aussage: „Alles ist noch Beta.“ Wenn das der Fall ist, sind die Validierung, Verifizierung und Simulation genauso wichtig wie die Sensorik, erklärte er.

Für Entwickler und Automobilhersteller hatte er jedoch einen besonders spitzen Kommentar: „Vorschriften sind wichtig, aber die wichtigste Frage ist nicht, ob ein Produkt sicher ist, sondern ob die Unternehmen, die für diese Technologien bürgen, vertrauenswürdig sind.“ Die Kunden sollten auf jeder Stufe der Logistikkette vom Halbleiterhersteller über die Software bis hin zu den Unterbaugruppen fragen: „Was passiert hier? Warum sind Sie von der Sicherheit Ihres Produkts überzeugt? Und warum sollen wir Ihnen trauen?“ In der Tat gewichtige Fragen.

Die Antwort von Smith auf diese Fragen lautet, dass jeder, der Selbstfahrtests durchführt, einen Sicherheitsbericht vorlegen muss.

„Erfolge und Fehlschläge müssen öffentlich gemacht werden“, erklärt er. „Diese Technologien werden so viele neue Chancen eröffnen, aber auch große Macht … und Verantwortung schaffen.“

„Unfälle sind unvermeidlich“, erklärt er weiter. „Aber das heißt nicht, dass jeder einzelne Unfall unvermeidlich ist.“ Das forciert das Streben nach Sicherheit, fährt er fort, „wird aber letztlich keinen Einfluss auf die tatsächliche Entwicklung haben“.

Wenn es Unfälle gibt, was viele Ingenieure – Optimisten und Skeptiker gleichermaßen – vorhersagen, wird es der Fehler der Testumgebung und nicht des Fahrzeugs sein, erklärt Kamal. Das bürdet den Testingenieuren ein zusätzliches Maß an Verantwortung auf.

Was die Haftung angeht, prophezeit Smith jedoch, dass vieles wie bei heutigen Unfällen gehandhabt werden wird – auf der Basis von Gesetzen und den Spezifika des jeweiligen Unfalls.

Entwickler wollen jedoch Sicherheiten und fordern deshalb Standards, auf deren Basis sich Sicherheit garantieren und die Haftung reduzieren lässt. Smith glaubt jedoch, dass wir statt Standards mehr sicherheitstechnische Innovation brauchen. Vielen in der Branche ist nur zu klar, dass Standards, wenn sie zu schnell eingeführt werden, zum Innovationshemmnis werden können.

Und Innovation ist der Schlüsselbegriff, wenn es um autonomes Fahren geht. Ingenieure entwickeln die neuronalen Netze und die Gewichtungen für die verschiedenen Parameter. Sie arbeiten an einem ausgewogenen Verhältnis zwischen der Tiefenwahrnehmung von Kameras und der Fähigkeit von Radar, durch Nebel und um Ecken zu schauen. Lidar kann in 3D sehen; bei Sonar ist der Bereich eher eingeschränkt. Schon früh diskutierte man darüber, welches Verfahren besser sei. Schnell wurde klar, dass aufgrund der Natur der Probleme alle hilfreichen Erfassungsverfahren zugunsten einer optimalen Sicherheit miteinander verschmolzen werden müssen.

Innovation, Enthusiasmus und der Lauf der Zeit werden über die Skepsis siegen

Automatisiertes Fahren ist die Zukunft. Soviel ist sicher. Viele Entwickler widersprechen und verweisen auf die Probleme und Haftungsfragen. In kontrollierten Umgebungen werden jedoch bereits jetzt verwaltete Flotten eingesetzt. Und erst kürzlich gab Waymo den Start einer Kooperation mit Walmart und anderen bekannt, die darauf abzielt, Kunden zu den Läden zu bringen.

Das ist nur eines der Geschäftsmodelle, das wenige voraussahen. Es könnte bei Jungen, Mutigen, Menschen mit Behinderung oder älteren Menschen funktionieren, denen die sich damit bietende Freiheit wichtig ist und die kein Problem damit haben, etwas langsamer zum Ziel zu kommen.

In der Zwischenzeit wird die Triebkraft dieses Unterfangens eine ähnliche wie bei der Raumfahrt sein: Man will es schaffen, weil man weiß, dass es möglich ist. Auf dem Weg dorthin werden alle anderen Branchen von den Innovationen und Entdeckungen profitieren.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum

Patrick Mannion analysiert seit seinem Einstieg in das Ingenieurwesen vor mehr als 25 Jahren die Elektronikindustrie und konzentriert sich dabei auf informative Fachartikel, um Ingenieuren zu helfen, Risiken zu managen, Kosten einzudämmen und Designs zu optimieren. Früher Markendirektor und Vizepräsident der Elektronikgruppe von UBM Tech, bietet er nun Informationsdienstleistungen an.

Patrick Mannion analysiert seit seinem Einstieg in das Ingenieurwesen vor mehr als 25 Jahren die Elektronikindustrie und konzentriert sich dabei auf informative Fachartikel, um Ingenieuren zu helfen, Risiken zu managen, Kosten einzudämmen und Designs zu optimieren. Früher Markendirektor und Vizepräsident der Elektronikgruppe von UBM Tech, bietet er nun Informationsdienstleistungen an.