Ich verstehe die Rauschzahl, aber wie hat Rauschen eine „Temperatur“ bekommen?

Das hinter den Begriffen „Rauschfaktor“ und „Rauschzahl“ stehende Konzept ist einigermaßen intuitiv: Es handelt sich dabei um das Rauschen, das eine Komponente (z. B. ein Verstärker) einem Eingangssignal auf seinem Weg zum Ausgang hinzufügt oder das durch die thermische Bewegung innerhalb einer passiven Komponente erzeugt wird. Dieses nicht zu vermeidende, intern erzeugte Rauschen kann durch viele Quellen verursacht werden, unter anderem durch die Entropie, die Beschaffenheit von Komponente und Material, die zufällige Bewegung von Elektronen sowie verschiedene Mängel, um nur einige wenige zu nennen.

Die quantitative Definition des Rauschfaktores (F) ist einfach. Er ist definiert als das Verhältnis des Signal-Rausch-Verhältnisses (SNR, Signal-to-Noise-Ration) am Eingang zum Signal-Rausch-Verhältnis am Ausgang:

Rauschfaktor (F) = (Eingangssignal/Eingangsrauschen)/(Ausgangssignal/Ausgangsrauschen)

Selbst passive Komponenten ohne Verstärkung (z. B. Widerstände) haben einen Rauschfaktor, der als das Verhältnis des von einem realen Widerstand erzeugten Rauschens zum einfachen thermischen Rauschen eines idealen Widerstands definiert ist. Um den Vergleich zu standardisieren, wird der Rauschfaktor bei einer Standardtemperatur von 290 K gemessen. Die Wahl dieses Werts ist größtenteils auf die bahnbrechende Forschungsarbeit von Harald Friis in den Bell Telephone Laboratories in den 1930er-Jahren zurückzuführen. Die Standardquelle für das Rauschen, die für diesen Vergleich verwendet wird, hat einen Rauschpegel von kT, wobei k für die Boltzmann-Konstante (1,38 × 10-23 J/K) steht.

Wie erhalten wir hieraus jetzt eine Rauschzahl (NF)?

Wir erhalten sie über die folgende einfache Beziehung: NF (in dB) = 10 × log (F).

Warum sollte man sowohl den Rauschfaktor F als auch die Rauschzahl NF kennen? Das hängt davon ab, welche Art von Signalpfadanalyse durchgeführt wird. Für manche Analysen ist F besser geeignet, wohingegen für andere NF die Berechnungen vereinfacht.

Doch es gibt noch einen weiteren Rauschparameter, der eine Rolle spielt: die Rauschtemperatur. Wie kann Rauschen eine Temperatur haben? Warum sollte man Rauschen überhaupt mit der Temperatur in Beziehung setzen?

Der Grund ist folgender: Die Temperatur stellt eine weitere Möglichkeit dar, um die Größenordnung des Rauschens sowie zugehörige Änderungen des Signal-Rausch-Verhältnisses zu charakterisieren. Sie kommt bei HF-Verbindungen zum Einsatz, und zwar insbesondere in der Radioastronomie, bei Verbindungen in den Weltraum sowie in anderen nicht terrestrischen Systemen.

Die Definition der Rauschtemperatur (NT) lautet wie folgt:

NT = 290 × (F-1) [Die Zahl „290“ steht für die oben erwähnte Standardreferenztemperatur.]

Bisher scheint die Rauschtemperatur lediglich eine weitere Möglichkeit zur Quantifizierung des Rauschens zu sein. Sie bietet jedoch weitaus mehr. Es handelt sich um einen abstrakten theoretischen Wert, der die äquivalente Temperatur angibt, die eben diese Rauschleistung hervorrufen würde. Bedenken Sie dabei immer, dass diese äquivalente Rauschtemperatur, häufig mit TEQ bezeichnet, NICHT die tatsächliche Temperatur eines Verstärkers angibt, wie man sie mit einem Thermometer messen würde.

Warum sollte man die Rauschtemperatur und TEQ überhaupt verwenden? Auch hier gilt, dass dadurch die Bewertung der Signalkette und die zugehörigen Berechnungen für manche Arten von Analysen vereinfacht werden. Die Werte stellen außerdem eine überaus hilfreiche Metrik dar, um das Rauschen von weniger fassbaren Quellen zu definieren, beispielsweise das Rauschen des Himmels (ja, auch der Himmel stellt eine Rauschquelle dar).

Bei einer drahtlosen Verbindung ergibt sich die äquivalente Eingangs-Rauschtemperatur TEQ aus der Summe zweier Rauschtemperaturen: der Antennen-Rauschtemperatur TANT am Ausgang der Antenne und der System-Rauschtemperatur TSYS des Empfängerschaltkreises:

TEQ = TANT + TSYS

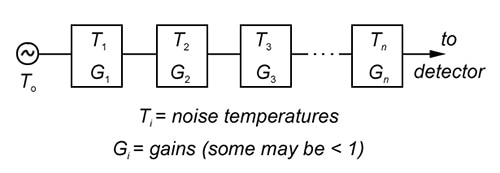

Die Rauschtemperaturen der verschiedenen Stufen können linear addiert werden, um das Rauschen an jedem beliebigen Punkt der Signalkette zu charakterisieren (Abbildung 1).

Abbildung 1: Die Rauschtemperaturen einzelner Stufen können addiert werden, um das Rauschen an verschiedenen Punkten im System zu ermitteln. Begonnen wird dabei mit der äquivalenten Rauschtemperatur an der Antenne oder einer anderen Quelle. (Bildquelle: New Jersey Institute of Technology)

Abbildung 1: Die Rauschtemperaturen einzelner Stufen können addiert werden, um das Rauschen an verschiedenen Punkten im System zu ermitteln. Begonnen wird dabei mit der äquivalenten Rauschtemperatur an der Antenne oder einer anderen Quelle. (Bildquelle: New Jersey Institute of Technology)

In HF-Systemen in den Bereichen Funk, Radar und Weltraumforschung, die mit Hunderten von Megahertz (MHz) und im hohen Gigahertzbereich (GHz) betrieben werden, spielt das Rauschen bei niedrigeren Frequenzen keine Rolle, da es problemlos herausgefiltert und gedämpft werden kann. Bei diesen Systemen wird das Rauschen hauptsächlich durch die kosmische Hintergrundstrahlung sowie von internen Quellen erzeugt. Aus diesem Grund müssen diese Rauschquellen bei allen Analysen berücksichtigt werden. Ist die Antenne zum Himmel gerichtet, ist die äquivalente Eingangs-Rauschtemperatur TEQ von der relativen Positon der Sonne und ihren verschiedenen Zyklen abhängig (siehe hierzu die Abhandlung „Solar Brightness Temperature and Corresponding Antenna Noise Temperature at Microwave Frequencies“ des JPL und der NASA).

Die Untersuchung dieses „Himmelsrauschens“ führte zur Entdeckung der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung (CMBR, Cosmic Microwave Background Radiation) und ihrer offensichtlichen Bedeutung durch Arno Penzias und Robert Wilson, die für diese Entdeckung den Nobelpreis erhielten (siehe „Cosmic Microwave Background“). Ihr Empfänger, der aus einer riesigen Hornantenne bestand, zeichnete eine Übertemperatur der Antenne von 4,2 K auf, die den Weltraum unabhängig von der Antennenausrichtung beinahe gleichförmig durchdrang (Abbildung 2). Diesen Umstand konnten sie durch keinerlei Analysen des Leitungs- und Systemrauschens erklären. Letztendlich wiesen sie analytisch nach, dass es sich hierbei höchstwahrscheinlich um ein Überbleibsel aufgrund der durch den Urknall entstandenen Wärme in der Form des bekannten physikalischen Phänomens der Schwarzkörperstrahlung handelte.

Abbildung 2: Ein Bild der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, das 2013 vom Satelliten Planck der Europäischen Weltraumorganisation ESA aufgenommen wurde, zeigt die geringfügigen Abweichungen am Himmel. (Bildquelle: ESA/Planck Collaboration über Space.com)

Abbildung 2: Ein Bild der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung, das 2013 vom Satelliten Planck der Europäischen Weltraumorganisation ESA aufgenommen wurde, zeigt die geringfügigen Abweichungen am Himmel. (Bildquelle: ESA/Planck Collaboration über Space.com)

Sie sollten sich jedoch nicht von dieser offensichtlich abstrakten Verwendung der Rauschtemperatur abschrecken lassen, da das Prinzip der äquivalenten Rauschtemperatur als Messgröße im Zusammenhang mit dem Rauschen neben kosmischen und weltraumbezogenen Analysen durchaus auch praktische und „bodenständige“ (sowohl wörtlich als auch im übertragenen Sinne) Anwendungsmöglichkeiten bietet. Beispielsweise handelt es sich bei der Antennen-Rauschtemperatur um die Temperatur eines hypothetischen Widerstands am Eingang eines idealen, rauschfreien Empfängers, der bei einer bestimmten Frequenz am Ausgang dieselbe Rauschleistung pro Einheitsbandweite erzeugen würde wie am Antennenausgang.

Selbstverständlich stellt Rauschen für beinahe alle Systeme, ob kabelgebunden oder kabellos, ein großes Problem und eine Herausforderung dar. Es gibt noch sehr viel mehr, über das diskutiert werden könnte und auch sollte, z. B. die Bandbreite und ihre Auswirkungen auf die Rauschleistung. Rauschfaktor, Rauschzahl und Rauschtemperatur sind alles gültige Möglichkeiten zur Messung von Rauschen und lassen sich problemlos ineinander umrechnen. Der „richtige“ Wert hängt dabei von der durchgeführten Analyse und den gewünschten Resultaten ab.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum