MEMS-Sensoren sind gut, aber die Revolution steht erst am Anfang

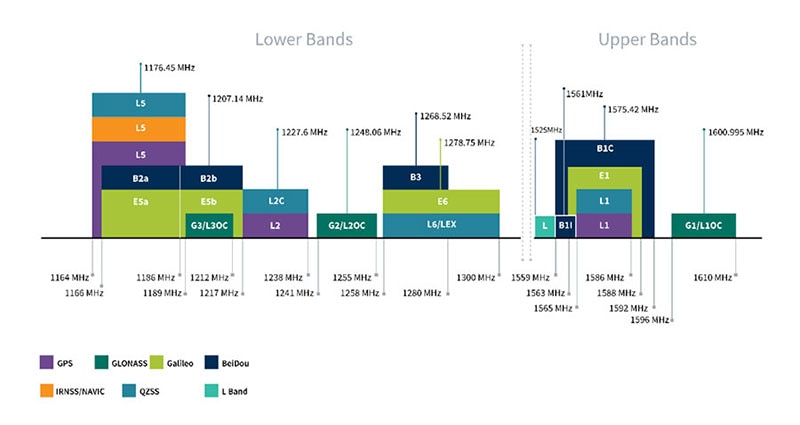

Heute ist die Verfügbarkeit von kostengünstigen und hochleistungsfähigen MEMS-Sensoren (Microelectromechanical Systems) für uns etwas völlig Normales, doch das war nicht immer so. Die Geschichte von massenmarkttauglichen MEMS begann 1991, als Analog Devices seinen (inzwischen veralteten) Einachsen-Beschleunigungsmesser ADXL50 ankündigte, nach etwa einem Jahrzehnt aufwändiger technischer Schlachten auf vielen Gebieten wie Simulation, Festkörperphysik, Verfahrenstechnik, Verpackung und Erprobung, der letztlich 1993 in die Massenproduktion ging (Abbildung 1).

Abbildung 1: Der rein analoge ADXL50 war der erste massenmarkttaugliche MEMS-Beschleunigungsmesser. Er war für Fahrzeug-Airbags bestimmt und bot einen voll konditionierten Analogausgang, der entweder digitalisiert oder über eine Komparatorschaltung direkt genutzt werden konnte. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 1: Der rein analoge ADXL50 war der erste massenmarkttaugliche MEMS-Beschleunigungsmesser. Er war für Fahrzeug-Airbags bestimmt und bot einen voll konditionierten Analogausgang, der entweder digitalisiert oder über eine Komparatorschaltung direkt genutzt werden konnte. (Bildquelle: Analog Devices)

Dieser Baustein mit seinen Ausmaßen von 5 mm × 5 mm war als neue Technologie für eine einzige, ganz spezielle Anwendung vorgesehen: Zum Auslösen von Fahrzeug-Airbags in Autos, die damals gerade eingeführt wurden und noch nicht Vorschrift waren. Vor der Verfügbarkeit des MEMS-Sensors erfolgte das Auslösen der meisten Airbags durch einen Sensor, der 1967 von Allen K. Breed entwickelt worden war. Bei diesem Sensor bewegte sich eine Kugel in einem Rohr als Sensormasse. Das plötzliche Abbremsen bei einem Unfall führte zur Trennung dieser Kugel von einem Haltemagnet, was einen kleinen elektrischen Schalter auslöste, der wiederum einen Stromkreis zur Zündung der Airbag-Chemikalien schloss.

Der erste MEMS-Sensor war kleiner, kostengünstiger und einfacher unterzubringen, was aber nur die offensichtlichsten Vorteile waren. Viel wichtiger war: Er veränderte die Beschleunigungsmessung von einem reinen Ja/Nein-Szenario zu einem differenzierten Szenario, bei dem der Sensor einen analogen Strom des erfassten Werts liefern kann. Dies führte dazu, dass der tatsächliche Kurvenverlauf der Beschleunigung zum Bestandteil des Auslösealgorithmus wurde.

Schon 1999 war der ADLX50 veraltet und wurde durch weiterentwickelte MEMS-Bausteine abgelöst, aber schon damals wurde deren breitere Wirkung deutlich. Die nachfolgenden Bausteine zeichneten sich durch hohe Zuverlässigkeit dank Eigenkalibrierung des Sensors (kritisch für die meisten Sensoren), zusätzliche interne Signalkonditionierung, einen Analog/Digital-Wandler (ADC), eine Mikrocontroller-Schnittstelle und weitere benutzerfreundliche Funktionen aus. Innerhalb kurzer Zeit wurden Parameter, die sich bisher nur schwierig und kostspielig messen ließen (Größe, Gewicht, Leistung), zu einer fast trivialen Angelegenheit.

Es ging aber noch weiter. Schon bald begannen Hersteller, Zwei- und sogar Dreiachsen-Beschleunigungsmesser anzubieten, zunächst als kleine Module und schließlich als monolithische Bausteine. Plötzlich wurden Anwendungen wie echte Bewegungserkennung und sogar Navigation machbar (Grundlagenphysik: Integration von Beschleunigung ermöglicht Geschwindigkeitsbestimmung; Integration von Geschwindigkeit ermöglicht Bestimmung der physischen Bewegung).

Später erhielten diese winzigen Bausteine vibrierende MEMS-Stimmgabeln und wurden zu Gyroskopen und vollständigen Trägheitsmesseinheiten (IMUs). Sie konnten in vielen Fällen die fußballgroße IMU (>50 Kilogramm, >200 Watt) ablösen, von der die Astronauten zum Mond geleitet wurden (erst im Juli 2019 erinnerte sich die Welt an dieses Ereignis), aber auch die Ring-Laser-Gyroskope (RLG) und Glasfaser-Gyroskope (FOG), die in den 1980er Jahren entwickelt wurden.

Plötzlich gab es winzige IMUs, die in zuvor unerreichbaren Beschleunigungs-/Positionierungsanwendungen eingesetzt werden konnten, aber auch als Flugsteuerung für Drohnen. Der LSM6DSOXTR von STMicroelectronics ist zum Beispiel eine Dreiachsen-IMU (Vollskalenbereiche von ±2/±4/±8/±16 g) in einem 14-Pin-Gehäuse von gerade einmal 2,5 mm × 3 mm × 0,83 mm mit einer Stromaufnahme von lediglich 0,55 Milliampere (mA). Der Baustein verfügt über SPI- und I2C-Schnittstellen.

Doch es geht noch viel besser! Andere Beschleunigungsmesser wurden bald zur elektronischen Bildstabilisierung eingesetzt, um ein Problem zu lösen, für das zuvor eine Kardanaufhängung nötig war, die durch ein mechanisches Gyroskop stabilisiert wurde. Einige Ideen wurden für MEMS-Mikrofone übernommen, die vom Prinzip her dem Beschleunigungsmesser ähneln, wenn auch nicht in der tatsächlichen Umsetzung.

MEMS-Innovationen und deren Anwendungen stehen erst am Anfang

Mit Blick auf diese Beispiele mag es scheinen, dass die Spannbreite der MEMS-Technologie sich auf Beschleunigung in ihren verschiedensten Formen beschränkt, doch das ist ganz und gar nicht so. MEMS-Komponenten werden inzwischen für viele Anwendungen eingesetzt, die nichts mit Beschleunigung zu tun haben.

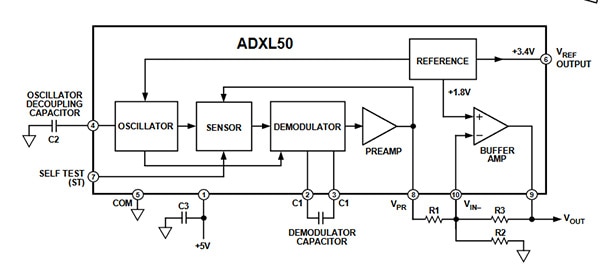

Zum Beispiel war Texas Instruments Spitzenreiter bei der Steuerung von Licht durch Mikrospiegel in DLP-Schaltkreisen (Digital Light Processing, digitale Lichtverarbeitung), die zunächst für große Displays und Pikoprojektoren vorgesehen waren. Der DLP6500 von TI besitzt eine 1080p-Anordnung (1920 × 1080) mit über zwei Millionen Mikrospiegeln. Er kann als räumlicher Lichtmodulator (Spatial Light Modulator, SLM) eingesetzt werden, um Amplitude, Richtung und/oder Phase des eingehenden Lichts zu steuern (Abbildung 2).

Abbildung 2: Der DLP-Schaltkreis DLP6500 von Texas Instruments ermöglicht voll adressierbare und präzise gesteuerte Lichtstrahllenkung und -steuerung von über zwei Millionen Pixeln in einer Anordnung. (Bildquelle: Texas Instruments)

Abbildung 2: Der DLP-Schaltkreis DLP6500 von Texas Instruments ermöglicht voll adressierbare und präzise gesteuerte Lichtstrahllenkung und -steuerung von über zwei Millionen Pixeln in einer Anordnung. (Bildquelle: Texas Instruments)

Als Weiterentwicklung der einfachen Projektion hat TI eine ganz neue Umsetzung einer alten Idee angekündigt: Die Synchronisierung der Scheinwerferrichtung mit der Lenkrichtung eines Autos (übrigens erstmals in den späten 1940er Jahren beim Pkw Tucker 48 vorgeschlagen). Der DLP5531 von TI ist ein MEMS-basierter elektronischer Lenkungsbaustein, der Getriebe, Motoren und Lager überflüssig macht und volle Programmierbarkeit bietet, in Verbindung mit hoher Auflösung von mehr als einer Million ansteuerbaren Pixeln pro Scheinwerfer.

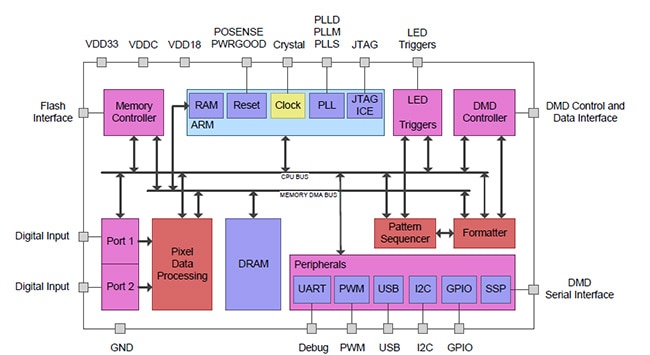

Für die nicht-optische HF-Welt bietet Analog Devices den ADGM1004, einen MEMS-Auslegerschalter vom Typ „vierpoliger Ausschalter“ (4PST), der HF-Signale mit einer Bandbreite von 0 Hertz (Hz) (DC) bis 13 Gigahertz (GHz) akzeptiert (Abbildung 3). Mit seinen bidirektionalen, mit Metallspitzen versehenen Kontaktschaltern kann er beim Einsatz in einer Schaltung ein HF-Signal zu einem von vier Ausgängen leiten oder eines von vier Eingangssignale auswählen und zum Ausgang leiten. Diese Schalter finden breite Verwendung an vielen Stellen entlang der HF-Signalkette oder in Testanordnungen und -matrizes.

Abbildung 3: Analog Devices erweiterte die Grundlagen der MEMS-Technologie, um eine Auslegerstruktur zu schaffen, die Metall-auf-Metall-Kontaktschlüsse für einen 4PST-HF-Schalter ermöglicht, bei einer Bandbreite von DC bis 13 GHz. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3: Analog Devices erweiterte die Grundlagen der MEMS-Technologie, um eine Auslegerstruktur zu schaffen, die Metall-auf-Metall-Kontaktschlüsse für einen 4PST-HF-Schalter ermöglicht, bei einer Bandbreite von DC bis 13 GHz. (Bildquelle: Analog Devices)

Forschungsteams an Universitäten und Hochschulen setzen die MEMS-Technologie auch als einzigartige Grundlage für Geräte ein, die ansonsten nicht hergestellt werden können. Das Accelerator on a Chip International Program (AChIP) ist ein weltweites Projekt (gefördert von der Gordon and Betty Moore Foundation in den USA), bei dem es um die Entwicklung winziger Elektronenbeschleuniger auf Siliziumbasis geht, die in der Lage sind, Elektronenimpulse im Femtosekunden- bis Attosekundenbereich (10-15 bis 10-18 Sekunden) mit einer Energie von bis zu einem Megaelektronenvolt (MeV) zu erzeugen – und zwar ausgehend von einem Siliziumchip, im Gegensatz zu den kilometerlangen Strukturen, die heute dazu nötig sind.

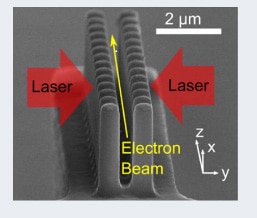

Eine umfassende Vorstellung des Projektes gab es im Artikel „Photonics-based laser-driven particle acceleration: from proof-of-concept structures to the accelerometer on a chip“, und ein Aspekt des Projektes wird detailliert in einem Artikel unter dem Titel „Alternating-Phase Focusing for Dielectric-Laser Acceleration” beschrieben, der in Physical Review Letters erschienen ist. Darin beschreiben Ingenieure von der TU Darmstadt aus der Abteilung Beschleunigerphysik des Projekts, wie sie einen winzigen MEMS-Kanal und neue Elektronenstrahlfokussierungsmethoden entwickelt haben, um den herkömmlichen magnetischen Fokussierungsansatz zu ersetzen, der hier zu schwach wäre (Abbildung 4).

Abbildung 4: Die Doppelsäulenstruktur, hergestellt aus Silizium, nutzt laser-basierte optische Phasensteuerung zur Fokussierung der Elektronenbeschleunigungs- und -entschleunigungszonen. (Bildquelle: TU Darmstadt)

Abbildung 4: Die Doppelsäulenstruktur, hergestellt aus Silizium, nutzt laser-basierte optische Phasensteuerung zur Fokussierung der Elektronenbeschleunigungs- und -entschleunigungszonen. (Bildquelle: TU Darmstadt)

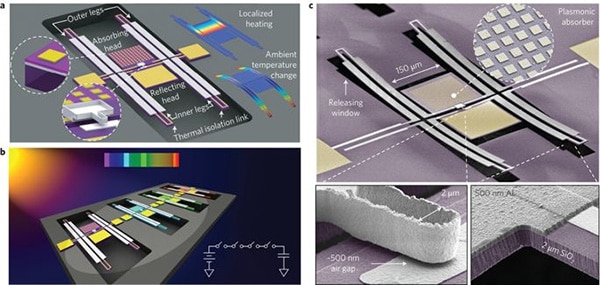

Bei einem weiteren innovativen MEMS-Projekt geht es um die dagegen schon fast alltägliche Welt des Internet der Dinge (IoT). Ein Team an der Northeastern University hat einen MEMS-basierten Schalter entwickelt, der keinerlei Strom verbraucht, wenn er sich im Standby-Ruhemodus befindet, aber durch auftreffendes Infrarotlicht (IR) „aufgeweckt“ wird (Abbildung 5). Der von dem Team entwickelte plasmonisch verbesserte mikromechanische Photoschalter (PMP) wandelt dazu die winzige Menge an Photonenenergie innerhalb definierter Spektralbereiche um, um einen MEMS-Mechanismus zu aktivieren. Wenn die aktivierende IR-Energie wegfällt, schaltet sich der Schalter selbsttätig aus.

Abbildung 5: Jeder Ausleger des PMP besteht aus einem Kopf, einem inneren Paar von thermisch empfindlichen Bimaterial-Beinen zur Betätigung, einem äußeren Paar identischer Bimaterial-Beine zur Temperatur- und Belastungskompensierung und einem Paar thermischer Isolierungsverbindungen, welche die inneren und äußeren Beine verbinden (a). Schematische Darstellung eines einfallenden Lichtstrahls, der auf PMPs auftritt, die jeweils auf verschiedene Infrarotstrahlungsbänder „abgestimmt“ sind (b). Pseudo-farbige Rasterelektronen-Mikroskopbilder eines tatsächlichen hergestellten PMP-Schalter“mechanismus“, mit vergrößerten Ansichten des plasmonischen Absorbers, der schalenförmigen Kontaktspitze und des Endes eines Bimaterial-Beins mit selbst ausgerichteten Al- und SiO2-Schichten (C). (Bildquelle: Northeastern University/Nature Nanotechnology)

Abbildung 5: Jeder Ausleger des PMP besteht aus einem Kopf, einem inneren Paar von thermisch empfindlichen Bimaterial-Beinen zur Betätigung, einem äußeren Paar identischer Bimaterial-Beine zur Temperatur- und Belastungskompensierung und einem Paar thermischer Isolierungsverbindungen, welche die inneren und äußeren Beine verbinden (a). Schematische Darstellung eines einfallenden Lichtstrahls, der auf PMPs auftritt, die jeweils auf verschiedene Infrarotstrahlungsbänder „abgestimmt“ sind (b). Pseudo-farbige Rasterelektronen-Mikroskopbilder eines tatsächlichen hergestellten PMP-Schalter“mechanismus“, mit vergrößerten Ansichten des plasmonischen Absorbers, der schalenförmigen Kontaktspitze und des Endes eines Bimaterial-Beins mit selbst ausgerichteten Al- und SiO2-Schichten (C). (Bildquelle: Northeastern University/Nature Nanotechnology)

Der Artikel „Zero-power infrared digitizers based on plasmonically enhanced micromechanical photoswitches“ in Nature Nanotechnology liefert sämtliche technischen Details. Die Physik der Transformation der IR-Absorption basiert auf Plasmonen. Das sind die Elektronenwellen, die sich entlang der Oberfläche eines Metalls bewegen, nachdem diese von Photonen getroffen wurde. Der plasmonischen Absorber wurde als ein Stapel aus drei Materialien hergestellt: mit einer 100 Nanometer (nm) dünnen dielektrischen Schicht zwischen einer Anordnung von 50 nm dünnen Gold-Nano-Patches auf der Oberseite und einer 100 nm dünnen Platinplatte auf der Unterseite (siehe erneut Abbildung 5). Die Schalter beziehen die Energie aus der elektromagnetischen IR-Strahlung bei speziellen, gezielten Wellenlängen, und verwenden diese Energie zum mechanischen Schließen der Schalterkontakte.

Fazit

Die MEMS-basierte Technologie hat seit ihren Anfängen als Beschleunigungssensor zur Auslösung von Airbags einen weiten Weg zurückgelegt. Sie wurde ausgedehnt und abgewandelt, um heute verschiedenste Anwendungen zu ermöglichen, darunter die Lenkung von Lichtstrahlen durch Mikrospiegel und kontaktbasierte HF-Schalter. Gleichzeitig führt universitäre Spitzenforschung die MEMS-Technologie zu immer weiteren Ergebnissen, die sowohl in alltäglichen als auch in fast esoterisch anmutenden Wissenschaftsbereichen angesiedelt sind. Die Möglichkeiten sind – um ein Klischee zu verwenden – nur durch die Fantasie und die Kreativität derjenigen begrenzt, die an der Weiterentwicklung der MEMS-Technologie arbeiten.

Referenzen:

1 – Analog Devices, ADXL50-Datenblatt (veraltet)

2 – Patrick L. Walter, „The History of the Accelerometer: 1920s-1996 – Prologue and Epilogue, 2006“, Sound and Vibration, Januar 2007.

3 – Tekla S. Perry, „Kurt Petersen, 2019 IEEE Medal of Honor Recipient, Is Mr. MEMS“, IEEE Spectrum, Mai 2019.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum