Die Kunst der (simulierten) Elektronik (mit Thermistoren und RTDs)

Den Kern dieses Artikels bildet das legendäre Buch „The Art of Electronics“ von Paul Horowitz und Winfield Hill, das unter Elektronik-Ingenieuren weltweit bekannt ist und zu einer Zeit veröffentlicht wurde, als SPICE-Programme noch nicht so weit verbreitet waren wie heute. In diesem Artikel soll gezeigt werden, dass es mit modernen SPICE-Techniken möglich ist, viele der im Buch veröffentlichten Schaltungen mit nichtlinearen Produkten von Vishay zu reproduzieren.

Wenn man ein Buch als Referenzhandbuch für experimentelle Elektronik wählen würde, wäre es sehr wahrscheinlich, dass „The Art of Electronics“ von Paul Horowitz und Winfield Hill1 ganz oben auf der Liste stehen würde. In meiner beruflichen Jugend in den frühen neunziger Jahren betrachtete ich bewundernd die zahlreichen beispielhaften Schaltungen, die auf den Seiten des Buches vorgestellt wurden, einschließlich der Seiten, die den Schaltungsideen gewidmet waren und jedes Kapitel abschlossen.

Unter den zahlreichen Schaltungen, die in den ersten Kapiteln über Transistoren und Operationsverstärker behandelt werden, fand ich auch spezielle Schaltpläne, die sich mit Fragen der Temperaturregelung und deren Lösungen befassen. Bei Halbleitern wie Dioden und Transistoren ändern sich die Eigenschaften aufgrund von Verlustleistung und Umgebungstemperaturschwankungen. Auf der Lösungsseite werden seit langem NTC-Thermistoren und Widerstandstemperaturdetektoren (RTDs) zur Temperaturerfassung, -steuerung und -kompensation eingesetzt, um diese potenziellen thermischen Probleme zu lösen.

Was sich seit 1990 geändert hat, ist, dass die Verwendung von SPICE-Simulationssoftware in der Welt der Elektronik weit verbreitet ist, und in jüngster Zeit ist auch Software zur thermischen Evaluierung hinzugekommen. LTspice® XVII zum Beispiel wurde mit Tools wie SOATHERM2 für die thermische Evaluierung erweitert. Kürzlich kam mir der Gedanke, dass es interessant wäre, die Schaltungen in „The Art of Electronics“ zu simulieren, die sich mit thermischen Aspekten befassen, und sie mit dynamischen SPICE-Modellen für Temperatursensoren zu ergänzen, wobei auch thermische Modelle für Heizelemente und bipolare/MOS-Transistoren einbezogen werden.

Der Hauptvorteil solcher Simulationen besteht darin, dass sich innerhalb einer einzigartigen Software auf der einen Seite die ursprüngliche elektronische Schaltung und auf der anderen Seite der thermische Kreislauf mit geschlossenen thermischen Schleifen befindet. Die Temperatur des beheizten Objekts (Raum oder Ofen) kann direkt an den Sensor zurückgemeldet werden, was vollständige thermoelektronische Co-Simulationen in einer einzigen Software ermöglicht: LTspice XVII. Doch bevor man all dies tun kann, braucht man die richtigen Modelle. Zum Glück ist LTspice das Werkzeug für den versierten Heimwerker.

Wir beginnen mit der Temperaturkompensation einer einfachen Verstärkerstufe, die auf einem NPN-Bipolartransistor3 basiert. Abbildung 1a zeigt eine einfache Schaltung, mit der wir die Temperaturschwankungen des Kollektors des 2SC4102 bei verschiedenen Strömen evaluieren (Abbildung 1b).

Abbildung 1a. Diese einfache Schaltung kann verwendet werden, um die Kollektortemperatur eines Transistors bei verschiedenen Strömen zu ermitteln. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 1a. Diese einfache Schaltung kann verwendet werden, um die Kollektortemperatur eines Transistors bei verschiedenen Strömen zu ermitteln. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 1b. Kollektor-Verlustleistung (blau) bei verschiedenen Temperaturen (25°C, 50°C, 75°C, 100°C, 125°C und 150°C). (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 1b. Kollektor-Verlustleistung (blau) bei verschiedenen Temperaturen (25°C, 50°C, 75°C, 100°C, 125°C und 150°C). (Bildquelle: Vishay)

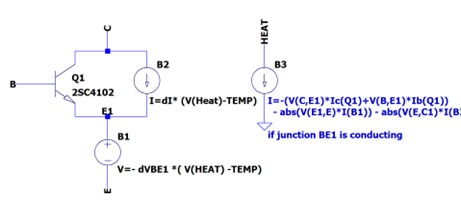

Wir sehen, dass die Temperaturabhängigkeit (statische Temperatur TEMP) des Transistors gut modelliert ist. Während die Eigenerwärmung nicht berücksichtigt wird, kann ein spezieller Befehl (Zeiger-Alt-Taste) verwendet werden, um die Verlustleistung darzustellen. Mit zunehmender Temperatur sinkt die Basis/Emitter-Spannung, und der Kollektorstrom und die Leistung steigen. Warum also nicht versuchen, diese Effekte in die LTspice-Modellierung einzubeziehen und dabei die Selbsterwärmung durch die Verlustleistung zu berücksichtigen, wie in Abbildung 2 gezeigt? Dies ermöglicht das Erstellen eines neuen Bauelements: eines NPN-Transistors mit einem Leistungsausgang (HEAT-Pin).

Abbildung 2: Ein Modell eines NPN-Transistors mit einem vierten Pin (HEAT), der die Ausgangsleistung darstellt (Netzliste links / Symbol rechts). (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 2: Ein Modell eines NPN-Transistors mit einem vierten Pin (HEAT), der die Ausgangsleistung darstellt (Netzliste links / Symbol rechts). (Bildquelle: Vishay)

Bemerkenswert ist, dass durch die Anpassung der Parameter dI und dVBE1 (siehe Abbildung 2) an die bereits in LTspice XVII enthaltene intrinsische NPN-Kennlinie des 2SC4102 die zusätzlichen Drifts aufgrund der Eigenerwärmung berücksichtigt werden können. Simulieren wir den Kollektorstrom der Schaltung in Abbildung 1a für zwei Werte der TEMP-Temperatur (25°C und 150°C). Vergleichen wir nun diese beiden Kurven mit dem Stromkollektor der Schaltung in Abbildung 3a, wo unser thermischer NPN mit einem Kühlkörper montiert ist, der 25°C/W abführen kann. Die Bauteiltemperatur (jetzt definiert durch die Spannung am HEAT-Pin) bleibt bei niedriger VBE bei 25°C und steigt mit zunehmendem Kollektorstrom auf etwa 150°C. Die grüne Kurve (Abbildung 3b), die mit dem thermischen Modell ermittelt wurde, liegt nahe an der statischen Kennlinie bei TEMP = 25°C und schließt sich dann an die Kennlinie bei TEMP = 150°C bei voller Verlustleistung an.

Abbildung 3a. Diese Schaltung modelliert einen Kühlkörper, der 25°C/W abführen kann und am Transistor angebracht ist. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 3a. Diese Schaltung modelliert einen Kühlkörper, der 25°C/W abführen kann und am Transistor angebracht ist. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 3b. Temperatur des Kühlkörpers vs. Verlustleistung. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 3b. Temperatur des Kühlkörpers vs. Verlustleistung. (Bildquelle: Vishay)

Wir sind nun so weit, dass wir eine Transiente simulieren können, bei der ein NPN-Transistor der Verstärkerstufe Wärme abgibt und diese an einen Kühlkörper und dann an den Thermistor8 NTCS0805 weiterleitet, der dazu dient, den Strom nicht außer Kontrolle geraten zu lassen. Diese Stromstabilisierung kann natürlich mit der gleichen Schaltung ohne Thermistorkompensation verglichen werden (Abbildungen 4a und 4b).

Abbildung 4a. Schaltkreise mit (rechts) und ohne (links) Thermistorstabilisierung. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 4a. Schaltkreise mit (rechts) und ohne (links) Thermistorstabilisierung. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 4b. Transistortemperaturkurven mit und ohne Thermistorstabilisierung. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 4b. Transistortemperaturkurven mit und ohne Thermistorstabilisierung. (Bildquelle: Vishay)

Die zweite Schaltung aus „The Art of Electronics“4 ist ein Thermostat zur Heizungssteuerung (Abbildung 5a). Diese Schaltung ist so grundlegend, dass sie auch in der Ausgabe des Jahres 2015 des Buches zu finden ist. Meine LTspice-Simulation wird mit dem Thermistormodell6 NTCLE203E3103SB0 von Vishay und einem Wärmekreislauf vervollständigt, der den zu beheizenden Raum oder Ofen darstellt und über den Wärmewiderstand mit der Außentemperatur und über einen Kondensator, der die thermische Masse darstellt, mit der Erde verbunden ist. Die Funktionsweise dieser Schaltung ist in „The Art of Electronics“3 ausführlich beschrieben, so dass ich hier nicht weiter darauf eingehen werde. Abbildung 5b zeigt die Wellenformen der an den Raum (oder Ofen) abgegebenen Leistung und die Temperaturschwankungen der verschiedenen Elemente. Es zeigt, dass die Temperaturregelung unabhängig von den externen Temperaturschwankungen oder der eingestellten Temperatur (50°C, 75°C oder 100°C) perfekt funktioniert.

Abbildung 5a. Temperaturregler aus „The Art of Electronics“, modifiziert mit Thermistoren und einem Thermokreis. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 5a. Temperaturregler aus „The Art of Electronics“, modifiziert mit Thermistoren und einem Thermokreis. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 5b. Die Wellenformen der abgegebenen Leistung und die Temperaturschwankungen der verschiedenen Elemente. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 5b. Die Wellenformen der abgegebenen Leistung und die Temperaturschwankungen der verschiedenen Elemente. (Bildquelle: Vishay)

Das dritte und letzte Beispiel ist ein vorgeschlagener Schaltplan für einen schnellen logarithmischen Wandler mit einer besonderen Temperaturkompensation durch einen Widerstand mit einem Temperaturkoeffizienten5 von +0,4 %/°C. Dies war die perfekte Gelegenheit, vollständige SPICE-Modelle für ähnliche temperaturabhängige Widerstände (oberflächenmontierbare PTS von Vishay7) einzuführen. In allen Schaltungen, die eine dB-Umwandlung durchführen, wird ein logarithmischer Wandler verwendet. Die Umrechnung basiert auf der Proportionalität zwischen der Basis/Emitter-Spannung des NPN-Transistors und dem Logarithmus des Kollektorstroms. Gleichzeitig hängt sie aber auch von der Temperatur ab. Und das ist der Grund für das Vorhandensein eines RTD, der linear von der Temperatur abhängt. Abbildung 6a zeigt zwei Schaltungen: eine mit einem RTD, der zwischen der Basis von Q2 und der Masse angeschlossen ist (Schaltung oben), und ihre Entsprechung mit einem Festwiderstand (Schaltung unten).

Abbildung 6a. Zwei logarithmische Wandler. Ein RTD-stabilisierter (Schaltung oben) und ein nicht stabilisierter (Schaltung unten). (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 6a. Zwei logarithmische Wandler. Ein RTD-stabilisierter (Schaltung oben) und ein nicht stabilisierter (Schaltung unten). (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 6b zeigt die Ausgangsspannungen der beiden Log-Wandler in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Die blaue Kurve ist die stabilisierte Kurve (oberer Kreislauf Vout1), während die grüne Kurve den nicht stabilisierten Ausgang (Vout2) darstellt.

Abbildung 6b. Die Ausgangsspannungen der beiden Log-Wandler in Abbildung 6a in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Die blaue Kurve ist die stabilisierte Kurve (oberer Kreislauf Vout1), während die grüne Kurve den nicht stabilisierten Ausgang (Vout2) darstellt. (Bildquelle: Vishay)

Abbildung 6b. Die Ausgangsspannungen der beiden Log-Wandler in Abbildung 6a in Abhängigkeit von der Eingangsspannung. Die blaue Kurve ist die stabilisierte Kurve (oberer Kreislauf Vout1), während die grüne Kurve den nicht stabilisierten Ausgang (Vout2) darstellt. (Bildquelle: Vishay)

In diesem Artikel habe ich lediglich im Nachhinein mit Hilfe elektronischer Simulationen bewiesen, dass diese cleveren Schaltungsideen wirklich funktionieren. Auf den ersten Blick könnten sie ein wenig unnötig erscheinen. Man sollte jedoch bedenken, wie viele Stunden des Ausprobierens beim Kauf der Schaltungsteile, beim Erstellen von Schaltplänen und bei der Fehlersuche vor der Fertigstellung dieser Entwürfe verbraucht wurden.

Die Konzeption einer elektronischen Schaltung erfordert nicht unbedingt eine elektronische Simulation. Es ist auch nicht die elektronische Simulation, die Sie auf die zündende Idee für einen Schaltkreisentwurf bringt. Mit den jetzt verfügbaren Modellen, einschließlich einiger thermischer Aspekte, kann die LTspice-Simulation Ihnen jedoch helfen, Ihre neuen Schaltungsideen an Ort und Stelle zu testen, und zwar fast ohne Kosten oder Verzögerungen. Und schließlich können Sie Ihren Entwurf schneller fertig stellen, da die ersten Durchläufe nun virtuell erfolgen und stundenlanges, mühsames Ausprobieren entfällt.

Referenzen:

- The Art of Electronics von P. Horowitz und W. Hill, 2. Auflage (ISBN 0-521-37095-7) und 3. Auflage (ISBN 978-0-521-80926-9)

- LTspice: SOAtherm-Unterstützung für thermische Modelle von Leiterplatten und Kühlkörpern | Analog Devices, Web

- „The Art of Electronics“ von P. Horowitz und W. Hill (ISBN 0-521-37095-7), Kapitel 2, S. 70 und folgende.

- Ibid., Kapitel 2, S. 105.

- Ibid., Kapitel 4, S. 255.

- Datenblatt der Serie NTCLE203

- Datenblatt der Serie PTS1206

- Datenblatt der Serie NTCS0805

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum