Die Entwicklung der Modellbahn als Stellvertreter für die Elektronikindustrie

Die frühesten Modelleisenbahnen waren einfach in der Umsetzung, aber begrenzt in der Leistung. Die elektrische Energie wurde den Lokomotiven über die Gleisschienen zugeführt, und die Geschwindigkeit des Motors wurde durch Variation der angelegten Spannung (typischerweise bis zu 18 Volt Gleichstrom) gesteuert. Die Motorleistung war bei niedrigeren Drehzahlen nur marginal, da die Drehmoment-/Spannungskurve für Gleichstrommotoren bei reduzierter Spannung schlecht ist, so dass die Motoren und Züge ein Stop-and-Go-Stottern aufweisen würden, anstatt sich langsam fortzubewegen.

Wurde stattdessen ein speziell für den Niederspannungsbetrieb konzipierter Motor verwendet, um dieses Manko auszugleichen, fehlte ihm dann die Kraft, um mehr als nur einige wenige Waggons zu ziehen. Es handelte sich um einfache Gleichstromschleifen, und es gab keine Elektronik, aber einige fortgeschrittene Hobbybastler verwendeten mechanisch ausgelöste Kontaktschalter auf dem Modell-Layout, um Signale zu aktivieren, Lichter zu steuern und andere realistische Aktionen zu erzeugen.

Als Halbleiter verfügbar wurden, löste die Elektronik bald das Problem der Steuerung von Motoren mit niedriger Geschwindigkeit durch gepulste Leistung. Anstatt einfache Gleichspannung mit niedrigerer Spannung für niedrige Geschwindigkeiten zu verwenden, wurde die volle Spannung (oder fast die volle Spannung) mittels Pulsweitenmodulation (PWM) angelegt. So funktionierte der Motor bei niedrigen Geschwindigkeiten gut und lieferte fast das volle Drehmoment, aber jetzt wurden Motorrasseln und Vibrationen zu neuen Problemen. Die Anbieter dieser PWM-DC-Netzteile haben dieses Problem mit verschiedenen adaptiven Schemata gelöst, die die PWM-Wellenform je nach Drossellung formen und verschieben.

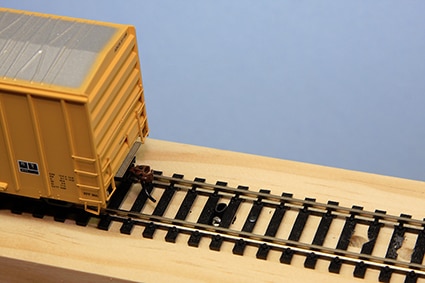

Abbildung 1: Eine nach oben gerichtete Fotozelle, die zwischen die Gleise gelegt wird, ist das Kernstück eines einfachen Gleisbelegungsdetektors, hat aber auch einige unerwünschte Betriebseigenschaften. (Bildquelle: Iowa Scaled Engineering, LLC)

Abbildung 1: Eine nach oben gerichtete Fotozelle, die zwischen die Gleise gelegt wird, ist das Kernstück eines einfachen Gleisbelegungsdetektors, hat aber auch einige unerwünschte Betriebseigenschaften. (Bildquelle: Iowa Scaled Engineering, LLC)

Neben der Verwendung von Elektronik durch die Hersteller im Netzteil begannen die Modellbahner (Hobbyisten) auch mit Transistoren und elektro-optischen Komponenten auf der Anlage zu arbeiten. Ein solches Beispiel war die Belegungserkennung, mit der festgestellt wurde, ob ein Streckenabschnitt in Gebrauch war. Dies ermöglichte eine halbautomatische Zugsteuerung sowie weitere Funktionen. Es wurden mehrere optische Erkennungstechniken verwendet, die jeweils Kompromisse in Bezug auf Komplexität, Leistung und Kosten aufwiesen.

Die einfachste Technik verwendet optische Sensoren, und es gibt viele Variationen dieses Ansatzes. In der Grundversion wurde eine Fotozelle zwischen den Spuren vergraben (Abbildung 1). Wenn die Fotozelle durch einen Waggon blockiert wird, wird ihr Leistungsabfall durch eine einfache Komparatorschaltung erfasst. Dies ist zwar relativ einfach, aber der Auslösepunkt des Komparators muss auf die Intensität des Umgebungslichts abgestimmt werden, und Abweichungen durch sich bewegende Personen und andere Layout-Aktivitäten können zu Fehlauslösungen führen.

Eine bessere, aber kompliziertere Methode verwendet eine Infrarot(IR)-LED anstelle von Umgebungslicht und einen komplementären Fototransistor. Bei Designs im Transmissionsmodus wird das Paar auf gegenüberliegenden Seiten der Strecke platziert, wobei der Lichtweg von jedem Waggon blockiert wird; bei der physisch einfacheren Implementierung des Reflexionsmodus wird das Paar in einem einzigen Gehäuse platziert, aber dunkle Waggons reflektieren möglicherweise nicht genug Licht zurück zum Fototransistor. Wie üblich ist es der Kompromiss zwischen Einfachheit und Konsistenz und einfacher Ausführung. Fortschrittliche Designs modulieren sogar die LED-Versorgung, so dass es keine Verwirrung durch Umgebungslicht gibt.

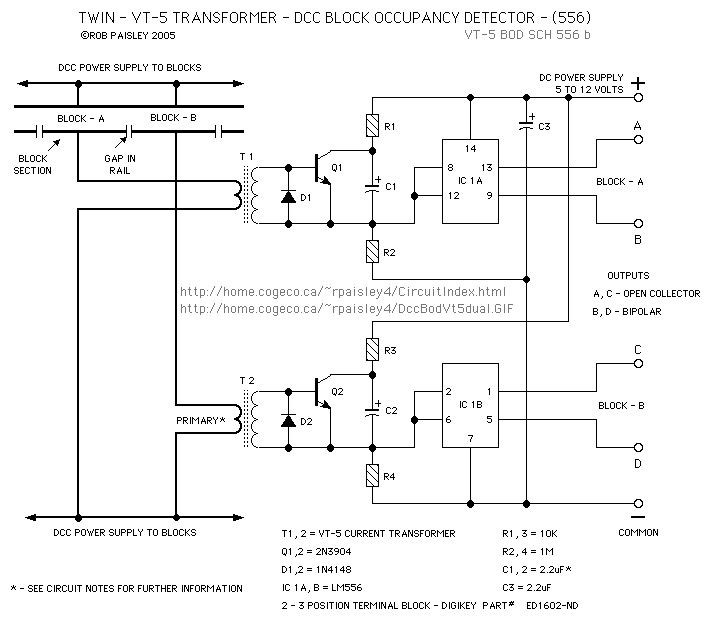

Andere Belegungserkennungsschemata verwenden überhaupt keine Optik, sondern verwenden stattdessen eine Strommessung. Bei dieser Methode wird ein "Ableitwiderstand" im Kilohm-Bereich zwischen den beiden normal isolierten Rädern des Waggons angebracht (die Radsätze sind an ihren Achsen voneinander isoliert, um ein Kurzschließen der Gleisschienen zu verhindern). Ein Strommesswandler und etwas Elektronik erfassen den Fluss durch den Widerstandsableitungspfad und zeigen damit einen Waggon auf den Gleisen an. Beachten Sie, dass dieser Ansatz erfordert, dass das gesamte Gleislayout elektrisch in isolierte Blöcke unterteilt werden muss, damit Sie wissen, wo sich der erkannte Waggon tatsächlich befindet, abgesehen davon, dass sich ein Waggon auf den Gleisen befindet.

Ein repräsentatives Schema eines zweikanaligen strommessenden Blockbelegungsdetektors zeigt die Raffinesse der Schaltung (Abbildung 2). Der kritische Wandler ist ein Wandler wie der für T1 und T2 verwendete Strommesswandler FIS121NL 1:200 von Pulse Electronics, dessen Mittelloch für den stromführenden Draht verwendet wird.

Abbildung 2: Der Stromfluss-Ansatz hängt davon ab, dass der Strom durch einen Radsatz-Ableitwiderstand über die Leiterbahnen fließt. Der Strom wird von einem Stromwandler mit einem Mittelloch erfasst. (Bildquelle: Circuitous.ca)

Abbildung 2: Der Stromfluss-Ansatz hängt davon ab, dass der Strom durch einen Radsatz-Ableitwiderstand über die Leiterbahnen fließt. Der Strom wird von einem Stromwandler mit einem Mittelloch erfasst. (Bildquelle: Circuitous.ca)

Diese Methode hat ihre eigenen Nachteile: Jeder zu erfassende Waggon benötigt den zusätzlichen Ableitwiderstand, und der optimale Wert für den Ableitwiderstand ist ein Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Fehlauslösung, der Länge der Strecke und dem damit verbundenen IR-Abfall, neben anderen Faktoren.

Was kommt nach DC: Vernetzung

Da die vielen Zusatzschaltungen an Zahl und Komplexität zunahmen, erreichten ihre Kosten, Komplexität, Inkompatibilität und Wartungsprobleme ein unhaltbares Niveau. Darüber hinaus gibt es ein unvermeidliches Problem, wenn Motoren direkt von den Gleisschienen angetrieben werden: Jeder Motor sieht die gleiche Spannung, so dass sie nicht einzeln steuerbar sind.

Die einzige praktische Lösung auf Gleichstrombasis besteht darin, die Strecke physisch in elektrisch isolierte Blöcke zu unterteilen und mehrere Trafos zu verwenden, einen pro Motor. Wenn sich die Lokomotive von einem Block zum nächsten bewegt, muss der Anlagenbetreiber auch den Trafo wechseln. Wenn mehr als zwei oder drei Lokomotiven gleichzeitig im Einsatz sind, wird das Management frustrierend und ermüdend; es gibt einige halbautomatische Systeme, aber diese sind unflexibel, kompliziert und kostspielig.

Glücklicherweise boten ICs und On-Chip-Leistungssteuerung (MOSFETs) einen Ausweg. Mitte der 1990er Jahre etablierten die National Model Railroad Association (NMRA) und die Industrie einen offenen Standard namens Digital Command Control (DCC), der die Modelleisenbahn in die vernetzte Welt brachte. Mit DCC wird dem Gleis immer die volle Leistung zur Verfügung gestellt, und jeder Lokomotive wird eine ID als Netzknoten zugewiesen. Auf der Strecke werden kodierte Signale gesendet, die angeben, wie viel Leistung dem Motor bei dieser ID über einen eingebetteten Motorsteuerungs-IC mit etwa 1 Ampere (A) Kapazität zugeführt werden soll. DCC hat sich schnell durchgesetzt, da es eine Reihe von Problemen gelöst hat und über alle Anbieter hinweg funktioniert hat, ähnlich wie Wi-Fi. Die Lokomotiven waren Netzwerkknoten, wobei jeder seine Anweisungen über die als Datenbus fungierenden Schienen erhielt.

Bald erweiterte sich die Rolle des DCC weit über die Kontrolle der Lokomotivgeschwindigkeit hinaus. Soundeffekte wurden in die an Bord montierten ICs programmiert und winzige Lautsprecher installiert, die alle durch DCC-Befehle gesteuert wurden. Es gibt auch DCC-kompatible Motoren für die Einstellung der Gleisweichen (auch Schalter genannt) und andere nicht-motorische Funktionen, die alle durch spezielle DCC-Decoder-ICs und eindeutige Knotenpunkt-IDs ermöglicht werden. DCC wird heute in der überwiegenden Mehrheit der Layouts verwendet und ist fast zu einem „Plug&Play“-System gereift. Es ermöglicht auch die Bedienung des Layouts über einen PC oder sogar ein Smartphone mit vorgegebenen Betriebsszenarien und automatisierten Schaltabläufen.

Stromunterbrechung bleibt ein Problem

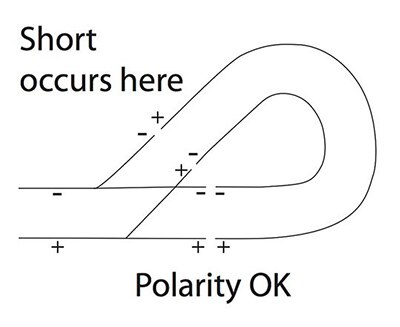

Wie die meisten Netzwerke hat DCC eine große Schwäche: Es funktioniert nicht, wenn der Strom abgeschaltet ist. Es kann aus verschiedenen Gründen zu einem kurzen, aber lähmenden Verlust der Gleichstromleistung des Decoders und damit des Motors kommen: Gleislücken, die die Gleisbetriebsblöcke isolieren; Lücken, in denen die Polarität aufgrund von Rückwärtsschleifen, bei denen sich die Schienen überkreuzen, „on the fly“ umgeschaltet werden muss (Abbildung 3); Lücken in der physikalischen Gleisdurchgängigkeit am „Herzstück“ einer Weiche; und intermittierender Kontakt zwischen den Rädern und dem Gleis. Bei langsamen Geschwindigkeiten ist möglicherweise nicht einmal genug Schwung vorhanden, um die Lücke zu durchbrechen, und es kann sogar ein manueller Eingriff (ein Schub) erforderlich sein.

Abbildung 3: Die Umkehrschleife ist ein unvermeidbarer Aspekt der Verwendung der beiden Gleisschienen zur Stromversorgung und tritt auf, wenn das Gleis auf sich selbst zurückschleift; die Schleife muss isoliert und die Strompolarität des Hauptgleises durch einen DPDT-Schalter umgekehrt werden, während sich der Zug in der Schleife befindet. (Bildquelle: The Spruce Crafts)

Abbildung 3: Die Umkehrschleife ist ein unvermeidbarer Aspekt der Verwendung der beiden Gleisschienen zur Stromversorgung und tritt auf, wenn das Gleis auf sich selbst zurückschleift; die Schleife muss isoliert und die Strompolarität des Hauptgleises durch einen DPDT-Schalter umgekehrt werden, während sich der Zug in der Schleife befindet. (Bildquelle: The Spruce Crafts)

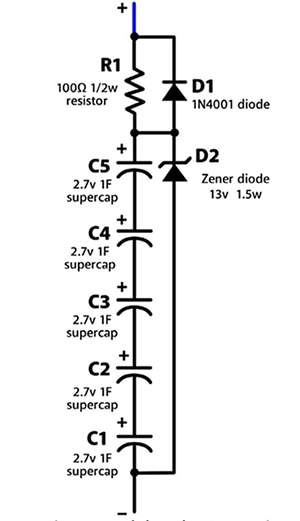

Auch hier bieten moderne Komponenten eine Lösung für das Problem. Durch die Reihenschaltung einiger Superkondensatoren, die eine Ausgangsspannung von etwa 20 bis 25 Volt liefern, und durch die Platzierung des Gehäuses an Bord liefern sie einen „lebenserhaltenden“ Strom während der Fahrten durch die „Totzonen“. Die Superkondensatoren werden kontinuierlich über die Schienen aufgeladen, was eine einfache, aber effektive Lösung darstellt (Abbildung 4). Eine praktikable Wahl für den Superkondensator ist der FM0H103ZF von Kemet, ein 5,5-Volt-Bauteil mit 10 Millifarad (mF); die Verwendung von fünf in Reihe geschalteten Kondensatoren gewährleistet eine ausreichende Gleichspannung und Durchleitungsenergie, um eine typische Lokomotive im Maßstab HO (1:87) ein bis zwei Sekunden lang zu versorgen.

Abbildung 4: In der Regel kann eine Reihe von Superkondensatoren, die parallel zu den Leistungsanschlüssen der Motorsteuerungs-ICs angeordnet sind, die Reserveleistung für den Motor bereitstellen, wenn dieser eine Lücke in den Stromschienen durchquert. Die tatsächlichen Kapazitätswerte können je nach gewünschter Backup-Laufzeit variieren. (Bildquelle: Model Railroader Hobbyist Magazine)

Abbildung 4: In der Regel kann eine Reihe von Superkondensatoren, die parallel zu den Leistungsanschlüssen der Motorsteuerungs-ICs angeordnet sind, die Reserveleistung für den Motor bereitstellen, wenn dieser eine Lücke in den Stromschienen durchquert. Die tatsächlichen Kapazitätswerte können je nach gewünschter Backup-Laufzeit variieren. (Bildquelle: Model Railroader Hobbyist Magazine)

Es gibt ein Problem mit dieser Lösung: In Modell-Diesellokomotiven in kleinen bis mittleren Maßstäben wie O (1:48) ist normalerweise kein Platz für selbst kleine Superkondensatoren, und bei kleineren Maßstäben wie HO (1:48), S (1:64), N (1:160), TT (1:120) oder Z (1:220) schon gar nicht. Allerdings können altmodische Dampflokomotiven diese „lebenserhaltenden“ Superkondensatoren verwenden, da sie über einen angeschlossenen Tender (für Holz oder Kohle im wirklichen Leben) verfügen, der ihnen einen Standort bietet.

Als Nächstes: Leistung ohne Schienen

Die Stromversorgung der Lokomotiven ist einfach zu verstehen. Schließlich gibt es diese beiden sehr greifbaren Gleisschienen, die auch als Stromschienen verwendet werden können, sowie kodierte Daten in einem DCC-System. Die Realität sieht jedoch so aus, dass die zuverlässige Stromversorgung über diese Schienen aus den zuvor genannten Gründen oft ein Dauerproblem ist.

Auch hier ermöglichen Verbesserungen bei den grundlegenden elektrischen Komponenten innovative Alternativen. Wie wäre es, wenn Sie den Strom nicht aus den Gleisschienen beziehen, sondern den benötigten Strom über wiederaufladbare Batterien an Bord mitnehmen könnten? Plötzlich verschwinden all die vielen Probleme, die mit der Verwendung von Schienen für die Stromversorgung verbunden sind. Es gibt einige Modellbauer, die dies im größeren Modellmaßstab wie G (1:24) getan haben, der oft für Gartenanlagen im Freien verwendet wird; das ist eine Umgebung, in der schienengebundene Strompfade aufgrund von Rost, Korrosion, Blättern, Gras und anderen Hindernissen besonders problematisch sind.

Wie steuern Sie also die Motoren, wenn es keine verkabelte Gleisverbindung gibt? Verwenden Sie ein drahtloses Nahbereichsmodul, das einen DCC-Decoder mit einem HF-Frontend anstelle des schienengebundenen DCC-Pfads einbettet. Alle benötigten Module sind als Standardartikel von Spezialanbietern ab Lager erhältlich, und eine typische Installation hat eine Laufzeit von 20 bis 30 Minuten.

Mit der Verbesserung der Batterien könnte die Bordstromversorgung für die sehr beliebten kleineren Größenordnungen rentabel werden. Dies wäre wirklich ein Paradigmenwechsel im Modellbahnwesen, so dramatisch wie DCC es war. Es sind nicht nur Elektrofahrzeuge (EVs), die von der erhöhten Energiedichte der Batterien profitieren werden. Wie wir schon oft gesehen haben, ermöglichen Fortschritte in einem genau definierten Zielbereich oft Vorteile in nicht verwandten Anwendungen.

Referenzen und weiterführende Literatur:

1: Nationaler Modelleisenbahnverband, „Leitfaden für Einsteiger in die Führungs- und Leittechnik und DCC“; https://www.nmra.org/beginners-guide-command-control-and-dcc

2: Wikipedia, „DCC-Tutorial (Basissystem)“; https://dccwiki.com/DCC_Tutorial_(Basic_System)

3: Wikipedia, „Digitale Befehlssteuerung“; https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control

4: Azatrax, „Model Railroad Infrared Train Detection“; http://www.azatrax.com/ir-model-train-detector.html

5: Circuitous.ca, „Block Occupancy Detector For DCC“; http://www.circuitous.ca/DccBODvt5.html

6: Modellbahner-Bastler-Magazin, „Bauen Sie einen optischen Detektorschaltkreis“; https://model-railroad-hobbyist.com/node/23535

7: Kalmbach Media, „Model Railroader“; https://mrr.trains.com/

8: Iowa Scaled Engineering, LLC, „2018 Optical Detector Roundup“; https://www.iascaled.com/blog/2018-optical-detector-roundup/

9: Modellbahner, „Keep Alive Circuit for Passenger Car Lighting“ ; http://cs.trains.com/mrr/f/744/p/268873/3047228.aspx

10: Modellbahn-Bastler-Magazin, „Build your own stay alive“ ; https://model-railroad-hobbyist.com/magazine/mrh2019-06/electrical-impulses

11: The Spruce Crafts, „Bau und Verdrahtung von Wendeschleifen für Modelleisenbahnen“ ; https://www.thesprucecrafts.com/reverse-loops-model-trains-2382604

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum