Warum und wie DACs mit Stromausgang für den Aktuatorbetrieb und geschlossene Regelkreise verwendet werden

Zur Verfügung gestellt von Nordamerikanische Fachredakteure von DigiKey

2019-07-17

Die verbreitete Verwendung von Elektronik führt dazu, dass immer häufiger Digital/Analog-Wandler (DACs) benötigt werden, um digitale Systeme mit der analogen Welt zu verbinden, um eine Veränderung zu bewirken. Während die Entwickler mit den herkömmlichen DACs mit Spannungsausgang vertraut sind, erfordern viele Anwendungen den Einsatz von DACs mit Stromausgang, um präzise, stabile und hochauflösende Ströme im zwei- oder dreistelligen Milliampere-Bereich bereitzustellen, um resistive, induktive und reaktive Lasten mit niedriger Impedanz zu regeln.

Obwohl solche Lasten mit Spannungen angesteuert werden können, ist es effizienter und präziser, für diese Wandler eine Stromquelle bzw. Stromansteuerung zu verwenden. DACs mit Stromausgang sind jedoch nicht lediglich ein einfacher Ersatz für DACs mit Spannungsausgang.

Dieser Artikel geht kurz darauf ein, warum DACs mit Stromausgang eine gute und häufig eine unerlässliche Lösung darstellen. Anschließend konzentriert er sich auf die effektive Verwendung von DACs mit Stromausgang anhand von zwei ICs von Analog Devices: dem 14-Bit-DAC AD5770R mit sechs Kanälen und dem 16/12-Bit-DAC LTC2662 mit fünf Kanälen.

Gegenüberstellung von DACs und ADCs

DACs sind die zweckmäßige Ergänzung zu Analog/Digital-Wandlern (ADCs), bringen jedoch völlig andere Herausforderungen mit sich. Bei einem ADC ist es das Ziel, ein unbekanntes, zufälliges Eingangssignal trotz externem und internem Rauschen kontinuierlich zu digitalisieren und die Ergebnisse an einen kompatiblen Prozessor zu übermitteln. Im Gegensatz zum ADC handelt es sich beim Eingangssignal des DAC um ein bekanntes und begrenztes digitales Signal vom Prozessor ohne Probleme mit dem Rauschabstand. Stattdessen besteht die Herausforderung beim Ausgangssignal des DAC darin, dass damit eine externe Last angesteuert werden muss, was in Bezug auf die Elektrik schwierig sein kann.

Gegenüberstellung von DACs mit Stromausgang und Spannungsausgang

Manche Wandler und Regelkreise benötigen einen exakt geregelten Strom von einem DAC. Solche Anwendungen sind unter anderem Lautsprecherspulen, Magnetventile und Motoren, regelungsrelevante Einstellungen in industriellen, wissenschaftlichen und optischen Systemen mit offenem oder geschlossenem Regelkreis, einfache ohmsche Heizungen oder ausgefeilte durchstimmbare Laser, Probensimulationen für ATE-Geräte (Automatic Test Equipment), präzise Ströme zum Laden von Batterien und LEDs mit einstellbarer Dimmfunktion (Abbildung 1).

Abbildung 1: Ein DAC mit Stromausgang eignet sich gut für Anwendungen wie optische Verstärkerknoten, in denen er den optischen Verstärker, den durchstimmbaren Laser und die Heizung zur Stabilisierung der Lasertemperatur regelt. Dieses Beispiel ist hier mit dem Mehrkanal-DAC LT2662 dargestellt. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 1: Ein DAC mit Stromausgang eignet sich gut für Anwendungen wie optische Verstärkerknoten, in denen er den optischen Verstärker, den durchstimmbaren Laser und die Heizung zur Stabilisierung der Lasertemperatur regelt. Dieses Beispiel ist hier mit dem Mehrkanal-DAC LT2662 dargestellt. (Bildquelle: Analog Devices)

Hierbei handelt es sich häufig um resistive, induktive und magnetische Lasten mit niedriger Impedanz. Obwohl diese Lasten mit einer Spannung angesteuert werden können, wird die Beziehung zwischen Spannung und Endergebnis komplex und üblicherweise nichtlinear sein. Für solche Wandlertypen ist es daher effizienter und präziser, eine Stromquelle zu verwenden.

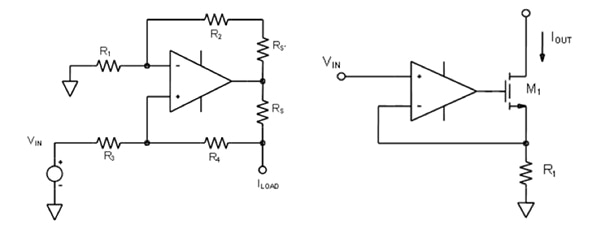

Im Allgemeinen sind Entwickler eventuell weniger vertraut mit der Verwendung von DACs mit Stromausgang zur Erzeugung eines eindeutig definierten Ausgangssignals. Eine Möglichkeit, aus einem konventionellen DAC mit Spannungsausgang eine Komponente mit Stromausgang zu machen, besteht darin, einen als Spannungs-Strom-Wandler konfigurierten Operationsverstärker als Ausgang zu verwenden (Abbildung 2).

Abbildung 2: Ein Operationsverstärker (links) – oder ein Operationsverstärker mit einem Boost-MOSFET am Ausgang (rechts) – kann verwendet werden, um einen Spannungsausgang in einen Stromausgang umzuwandeln. Das Ergebnis ist im Vergleich zu einem Design, das auf einem echten DAC mit Stromausgabe basiert, möglicherweise jedoch nicht so einfach zu implementieren bzw. technisch ebenso angemessen. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 2: Ein Operationsverstärker (links) – oder ein Operationsverstärker mit einem Boost-MOSFET am Ausgang (rechts) – kann verwendet werden, um einen Spannungsausgang in einen Stromausgang umzuwandeln. Das Ergebnis ist im Vergleich zu einem Design, das auf einem echten DAC mit Stromausgabe basiert, möglicherweise jedoch nicht so einfach zu implementieren bzw. technisch ebenso angemessen. (Bildquelle: Analog Devices)

Hierfür sind jedoch mehr aktive und passive Komponenten auf der Stückliste und der Platine erforderlich. Außerdem muss der Operationsverstärker über gute Eigenschaften als Stromquelle/-senke verfügen. Andernfalls sollte ein Boost-MOSFET verwendet werden. Des Weiteren ist es schwieriger, für den gesamten Ausgangsbereich und die Temperatur den Fehlerhaushalt der Transferfunktion für das digitale Eingangssignal und den Strom am Ausgang zu ermitteln, da mehr aktive Komponenten mit unabhängigen Spezifikationen sowie passive Komponenten vorhanden sind.

Abarbeitung der verschiedenen Probleme

Unabhängig davon, ob sie einen Strom oder eine Spannung ausgeben, werden die meisten DACs häufig zunächst über ihre Auflösung und Geschwindigkeit definiert. Im Allgemeinen werden DACs mit Stromausgang nicht zur Signalverarbeitung/-analyse oder als Funktionsgenerator verwendet. Des Weiteren verändern sich ihre typischen Lasten üblicherweise relativ langsam, was an ihrer elektromechanischen oder thermischen Beschaffenheit liegt. Daher bewegt sich die Auflösung dieser DACs im Bereich zwischen 12 und 16 Bits und die Aktualisierungsraten bewegen sich im zwei- oder dreistelligen Bereich von Kilosamples pro Sekunde (KS/s).

Nichtsdestotrotz müssen die Entwickler bei der Auswahl oder Verwendung von DACs mit Stromausgang einige wichtige Punkte beachten, die bei DACs mit Spannungsausgang eventuell keine Rolle spielen:

- Versorgungsspannung und Spannungsabfall

- Stromansteuerungsbereich und Stromauflösung (und ihre Erhöhung)

- Einschwingvorgänge inklusive Power-on-Reset (POR) und Störungen am Ausgang

- Integrität von DAC-Daten und -Ausgang; Genauigkeit

- Thermische Verlustleistung

Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf diese Designprobleme werden, und zwar anhand des AD5770R und des LTC2662.

1. Versorgungsspannung und Spannungsabfall

Zusätzlich zu den üblichen DAC-Spezifikationen Linearität und Genauigkeit gibt es bei DACs mit Stromausgang zwei Parameter, die bei DACs mit Spannungsausgang nicht vorhanden sind, nämlich die Versorgungsspannung und den Spannungsabfall.

Die Versorgungsspannung ist die maximale Spannung, die eine Stromquelle bei dem Versuch erreicht, den gewünschten Strom bereitzustellen – eine elementare, aber kritische Situation. Die Stromquelle kann die Last versorgen, solange sich die an der Last anliegende Spannung innerhalb der Designgrenzen bewegt. Sie kann den Strom nicht in die Last treiben, ohne auch die hierfür erforderliche Spannung anzulegen, die an der Last abfällt. Die Quelle passt die Ausgangsspannung an, um die Last mit der gewünschten Stromstärke zu versorgen.

Möchte man beispielsweise eine Last von 1 Kiloohm (kΩ) mit 10 Milliampere (mA) versorgen, so benötigt man hierfür eine Versorgungsspannung von mindestens 10 Volt. Falls dieser Spannungsabfall die Versorgungsspannung übersteigt, kann der DAC den Strom nicht bereitstellen. Dies ist die komplementäre Situation zu einer Spannungsquelle, die ihre Nennspannung nicht bereitstellen kann, wenn der von der Last gezogene Strom die Nennstromstärke der Quelle übersteigt.

Nehmen Sie als Beispiel einen DAC (oder eine beliebige Stromquelle), der bei einem Strom von 20 mA eine Kette von 10 LEDs mit einem Spannungsabfall von jeweils 1,5 Volt ansteuert. Sollte die Quelle diese 20 mA bei 15 Volt DC (plus eine geringe Reservespannung) nicht bereitstellen können, kann sie diese Stromstärke nicht bereitstellen, obwohl sie bei einer niedrigeren Spannung problemlos dazu in der Lage wäre. Bei DACs mit Stromausgang wird der DAC-Bereich durch eine Versorgungsspannung maximiert, die annähernd der Versorgungsschiene der DAC-Ausgangsstufe entspricht.

Doch warum ist die Versorgungsspannung so interessant? Trotz ihrer grundlegenden Beschaffenheit (abgeleitet aus V = IR) wird sie von weniger erfahrenen Entwicklern häufig übersehen, die bisher nur mit Spannungsquellen gearbeitet haben. Schließlich ist die erste Frage eines Entwicklers, der eine 12-Volt-Versorgung designen soll, wie hoch dabei die Stromstärke sein soll. Die entsprechende Frage bezüglich Stromquellen, wie hoch denn die Versorgungsspannung ist, wird jedoch häufig nicht gestellt.

Die Versorgungsspannung eines DACs mit Stromausgang wird durch die Versorgungsschiene des DACs nicht eingeschränkt. Beim Mehrkanal-DAC LTC2662 etwa verfügt jeder Kanal über einen eigenen Versorgungspin, damit die Versorgungsspannung jedes Kanals auf die Lastanforderungen abgestimmt werden kann, während die Verlustleistung minimiert wird.

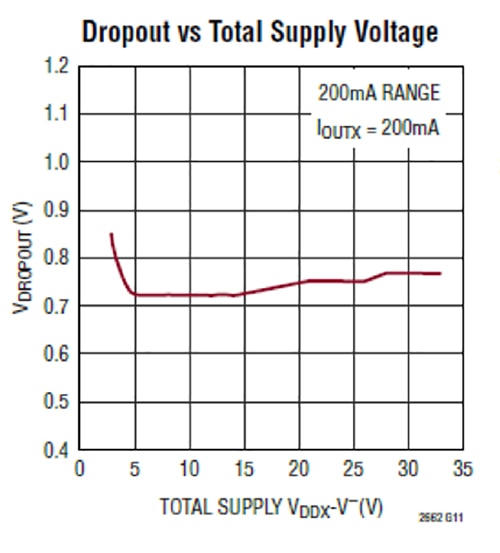

DACs mit Stromausgang verfügen außerdem über einen Grenzwert für den Spannungsabfall. Hierbei handelt es sich um den Spannungsabfall am DAC, der mindestens erforderlich ist, um die Ausgangsregelung aufrechterhalten zu können. Er ist eine Funktion des Laststroms. Je niedriger der Spannungsabfall ist, desto größer ist der Bereich, über den der DAC betrieben werden kann. Der Fünfkanal-DAC LTC2662 verfügt über Versorgungsstromausgänge mit einem garantierten Spannungsabfall von 1 Volt bei 200 mA (Abbildung 3).

Abbildung 3: Der Spannungsabfall des LTC2662 liegt für seinen gesamten Versorgungsspannungsbereich unter 1 Volt, sodass im Betrieb ausreichend Reservespannung bei allen bereitgestellten Stromstärken gewährleistet ist. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 3: Der Spannungsabfall des LTC2662 liegt für seinen gesamten Versorgungsspannungsbereich unter 1 Volt, sodass im Betrieb ausreichend Reservespannung bei allen bereitgestellten Stromstärken gewährleistet ist. (Bildquelle: Analog Devices)

2. Stromansteuerungsbereich und Stromauflösung (und ihre Erhöhung)

DACs mit Stromausgang sind mit Ausgangsansteuerungen erhältlich, die bis zu mehrere hundert Milliampere betragen können. Beachten Sie, dass DACs mit Stromausgang im Allgemeinen als Stromquellen und nicht als Stromsenken konzipiert sind. Sollte eine Stromsenke benötigt werden, sind hierfür entsprechende Kanäle vorhanden (inklusive zusätzlicher Einschränkungen, die dann zu beachten sind).

Mehrkanal- und Mehrbereichs-DACs bieten zwei Attribute: Sie ermöglichen eine Summierung der Ausgänge zu einem höheren Gesamtstrom sowie eine optimale Abstimmung der Auflösung der einzelnen Kanäle auf die Anwendung. Auf diese Weise wird die effektive Auflösung maximiert statt verschwendet, falls nur ein Teil des Dynamikbereichs des DAC verwendet würde. Dies entspricht der Verwendung eines programmierbaren Verstärkers (PGA, Programmable Gain Amplifier) am Eingang eines ADC, damit das Eingangssignal entsprechend dem ADC-Eingangsbereich skaliert wird. Bei Verwendung eines 14-Bit-DACs mit Stromausgang mit einem Bereich von 100 mA würde man bei einem Ansteuerungsstrom von 0 mA bis 25 mA lediglich eine effektive Auflösung von 12 Bit erhalten und 2 Bit verschwenden.

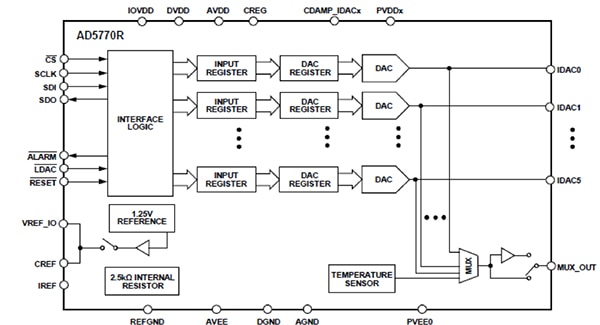

Aus diesem Grund bieten der AD5770R und der LTC2662 unterschiedliche Bereiche für ihre verschiedenen Ausgänge. Der AD5770R beispielsweise verfügt über fünf 14-Bit-Stromkanäle und einen 14-Bit-Quellen-/Senkenkanal (Abbildung 4).

Abbildung 4: Der AD5770R von Analog Devices ist ein Sechskanal-14-Bit-DAC mit Stromausgang und mit einer On-Chip-Referenz und einer seriellen Peripherieschnittstelle (SPI) sowie vielen weiteren Funktionen. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 4: Der AD5770R von Analog Devices ist ein Sechskanal-14-Bit-DAC mit Stromausgang und mit einer On-Chip-Referenz und einer seriellen Peripherieschnittstelle (SPI) sowie vielen weiteren Funktionen. (Bildquelle: Analog Devices)

Die Kanäle sind folgendermaßen angeordnet:

Kanal 0: 0 mA bis 300 mA, −60 mA bis +300 mA, −60 mA bis 0 mA

Kanal 1: 0 mA bis 140 mA, 0 mA bis 250 mA

Kanal 2: 0 mA bis 55 mA, 0 mA bis 150 mA

Kanal 3, Kanal 4 und Kanal 5: 0 mA bis 45 mA, 0 mA bis 100 mA

Diese Anordnung bietet verschiedene Ansteuerungsvorteile, die verschiedene Zwecke erfüllen:

- Sie stellt eine einfache Lösung zur Erhöhung des maximalen Ansteuerungsstroms dar.

- Die Verwendung der kleineren maximalen Ausgangsbereiche bei identischer Auflösung resultiert in kleineren und präziseren Werten für mA/Schrittgröße.

- Sie ermöglicht die Kombination der Ausgänge, um eine grobe/feine Auflösung zu erhalten.

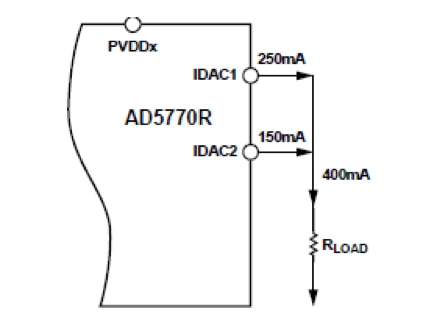

Was den ersten Punkt betrifft, so können diese Stromquellen einfach parallel geschaltet werden. Beispielsweise können Kanal 1 des AD5770R (250 mA) und Kanal 2 (150 mA) addiert werden, um insgesamt einen Ansteuerungsstrom von 400 mA zu erhalten (Abbildung 5). Selbstverständlich gibt es Einschränkungen, die ein Entwickler nicht außer Acht lassen darf: Die Versorgungsspannung muss sich innerhalb des im Datenblatt angegebenen Bereichs bewegen und die Ausgangsspannung muss innerhalb der absoluten Maximalwerte bleiben, die ebenfalls im Datenblatt angegeben sind.

Abbildung 5: Die Bereitstellung einer höheren Stromstärke stellt mit diesen DACs kein Problem dar, da ihre Ausgänge parallel geschaltet werden können. In diesem Beispiel liefern zwei Stromquellen mit 250 mA und 150 mA einen problemlos regelbaren Strom von bis zu 400 mA. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 5: Die Bereitstellung einer höheren Stromstärke stellt mit diesen DACs kein Problem dar, da ihre Ausgänge parallel geschaltet werden können. In diesem Beispiel liefern zwei Stromquellen mit 250 mA und 150 mA einen problemlos regelbaren Strom von bis zu 400 mA. (Bildquelle: Analog Devices)

Ebenso verfügt der Fünfkanal-DAC LTC2662 über acht Stromstärkebereiche, die pro Kanal programmierbar sind. Das ermöglicht Ausgangsstromstärken von 300 mA, 200 mA, 100 mA, 50 mA, 25 mA, 12,5 mA, 6,25 mA und 3,125 mA, die wiederum zu einer maximalen Stromstärke von 1,5 A kombiniert werden können.

Die Parallelschaltung der Ausgänge stellt außerdem eine einfache Methode dar, um die Gesamtauflösung um einen gewünschten Ausgangsnennwert herum zu verbessern, indem grobe und feine Einstellungen verwendet werden (der dritte und letzte Punkt aus obiger Auflistung). Bei Verwendung eines großen Ausgangsbereichs parallel mit einem weiteren, kleineren Ausgangsbereich fungiert der erstere als grobe und der letztere als feine Einstellung, wodurch sich eine Auflösung jenseits der 12 Bit bzw. 16 Bit der einzelnen Kanäle ergibt (bei Verwendung von zwei der fünf Kanäle).

3. Einschwingvorgänge inklusive Power-on-Reset (POR) und Störungen am Ausgang

In vielen Anwendungen bereitet der DAC-Ausgang beim Einschalten (bezeichnet als Power-on-Reset bzw. POR) Sorgen, da der Prozessor (und seine Software) den DAC nicht sofort initialisieren kann. Selbst wenn die Initialisierung des DAC im Prozessorcode priorisiert wird, kann der Prozessor mit seiner Vielzahl an DC-Stromschienen für das Booten länger brauchen, als es der sehr viel einfacher gehaltene DAC erfordert.

Diese Diskrepanz beim Hochfahren von Prozessor und DAC könnte zu einem nicht akzeptablen DAC-Ausgang führen, etwa wenn der DAC ein bewegliches Element steuert. Daher ist es wichtig, für die DAC-Kanäle beim POR einen bekannten Zustand zu haben. Aus diesem Grund werden die Ausgänge des LTC2662 beim Einschalten auf einen hochohmigen Zustand zurückgesetzt, wodurch die Systeminitialisierung konsistent und wiederholbar wird. Der AD5770R verfügt über einen asynchronen RESET-Pin, der von einem Hardwaretimer oder einer Reset-Abschaltung angesteuert werden kann. Wenn der Logikpegel des Pins für mindestens 10 Nanosekunden (ns) auf „low“ gehalten wird, werden alle Register auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Störungen am Ausgang können ebenfalls Probleme bereiten. Wenn neue Bits des neuen Codemusters, das in einen DAC geladen wird, zeitlich zueinander versetzt sind, liefert der DAC in der Übergangsphase zwischen den alten und neuen Einstellungen ein falsches Ausgangssignal. Das kann wie beim POR auch nicht akzeptabel sein. Um dem vorzubeugen, führen sowohl der LT2662 als auch der AD5770 eine doppelte Pufferung der Daten durch, die in die DACs geladen werden. Alle Datenbits für einen oder mehrere Kanäle können in die entsprechenden Eingaberegister geschrieben werden, ohne die DAC-Ausgänge zu ändern. Anschließend wird der Inhalt der Eingaberegister durch einen einzigen Befehl an die Komponente zum Laden der Daten in die DAC-Register übertragen, wodurch der DAC-Ausgang ohne Störungen aktualisiert wird.

4. Integrität von DAC-Daten und -Ausgang; Genauigkeit

Viele dieser DACs kommen in Anwendungen mit beweglichen und mechanischen Elementen zum Einsatz. Es kann daher erforderlich sein, die DAC-Leistung zu überprüfen. Hierfür müssen sowohl der digitale Inhalt eines DACs sowie der tatsächliche Wert des Stromausgangs berücksichtigt werden.

Moderne DACs wie der AD5770R und der LTC2662 bieten mehrere Lösungsmöglichkeiten für das Integritätsproblem, so etwa das Zurücklesen von Daten, eine Bestätigung der Datenintegrität auf Basis einer internen zyklischen Redundanzprüfung (CRC, Cyclic Redundancy Check) und die indirekte Messung des Ausgangsstroms. Die ersten beiden Möglichkeiten bestätigen, dass die Daten gesendet und im DAC gespeichert wurden, und die dritte überwacht den vom DAC generierten Strom.

Das Zurücklesen von Daten erfordert eine Prozessoraktion und führt zu einer geringfügigen Belastung der CPU, da die Software das Zurücklesen initiieren und den Wert mit dem ursprünglich gesendeten Wert vergleichen muss. Die in den AD5770R integrierte CRC-Funktion stellt jedoch keine zusätzliche Belastung dar. Der AD5770R führt im Hintergrund regelmäßig eine CRC seiner On-Chip-Datenregister durch, um sicherzustellen, dass die Speicherbits nicht beschädigt sind. Stellt er einen Datenfehler fest, wird im Statusregister ein Flag-Bit als Alarm gesetzt.

Der ultimative Test für umfassendes Vertrauen in die DAC-Leistung ist die Messung des Ausgangsstroms und der Versorgungsspannung. Sowohl der AD5770R als auch der LTC2662 bieten Diagnosefunktionen, mit deren Hilfe der Benutzer diese Parameter über gemultiplexte Spannungen überwachen kann, die repräsentativ für ihre Werte sind. Der Benutzer kann wählen, welche Spannung an den Multiplexerausgang geleitet werden soll, damit sie über einen externen ADC gemessen werden kann. Für den AD5770R ist diese Stromüberwachung auf 10 % des gesamten Ausgangsbereichs genau, was für grobe Fehler ausreichend ist. Falls der Entwickler zur Überwachung des Ausgangs eine höhere Genauigkeit wünscht, kann die Anzeige kalibriert werden.

Die absolute Genauigkeit des DAC-Ausgangs hängt größtenteils von der Leistung seiner Spannungsreferenz ab sowie von einigen internen Präzisionswiderständen. Der AD5770R enthält eine 1,25-Volt-Referenz mit einem maximalen Temperaturkoeffizienten von 15 ppm/°C. Die 1,25-Volt-Referenz des LTC2662 hat einen Temperaturkoeffizienten von 10 ppm/°C. Entwickler können die Leistung der Präzisionsreferenzen in diesen DACs nutzen, um die für ihre Systeme geforderten Genauigkeitsziele leichter zu erreichen, da die Referenzen auch extern genutzt werden können (mit zusätzlicher externer Pufferung).

Die internen Referenzen mit 10 ppm/°C und 15 ppm/°C sind für die meisten Situationen vermutlich mehr als ausreichend. Angesichts des großen Betriebstemperaturbereichs dieser DACs (−40 °C bis +105 °C beim AD5770R und −40 °C bis 125 °C beim LTC2662) können die temperaturbedingten Auslenkungen in manchen Situationen jedoch übermäßig hoch ausfallen.

Beide DACs bieten hierfür eine Lösung, indem sie die Verwendung einer externen Referenz zusammen mit einem internen Puffer für diese Referenz bereitstellen. Falls ein niedrigerer Temperaturkoeffizient benötigt werden sollte, stellt eine Referenz mit niedrigem Driftwert wie beispielsweise die LTC6655 (Temperaturkoeffizient von 2 ppm/°C) eine Alternative dar. Die Verwendung einer solchen externen Hochleistungsreferenz ist nicht trivial, sondern erfordert zusätzliche Aufmerksamkeit hinsichtlich Platinenlayout, mechanischer Belastung, Temperaturprofil beim Löten sowie weiterer Feinheiten, die ohne Weiteres ihre angegebene Leistung beeinträchtigen können.

5. Thermische Verlustleistung

Bedenken Sie stets, dass diese DACs Lasten mit Leistung in der Form von geregelten Strömen versorgen. Aus diesem Grund stellen die Verlustleistung und die Eigenerwärmung der ICs Probleme dar, die analysiert werden müssen, um sicherzustellen, dass die maximal zulässige Temperatur ihres internen Chips nicht überschritten wird. In den meisten Fällen wird wohl ein Kühlkörper auf der Platine erforderlich sein, wobei die Lötperlen der ICs zur Wärmeleitung verwendet werden können.

Die thermische Analyse beginnt mit der Analyse des durchschnittlichen Spitzenstroms pro Kanal und der zugehörigen Verlustleistung. Anschließend werden der Pfad vom IC zur Platine und die Kühlkörperkapazität der Platine modelliert (d. h. Anzahl der Schichten, verfügbarer Kupferbereich und weitere Komponenten, die denselben Kühlkörperbereich nutzen). Das Datenblatt des AD5770R (der über eine einzelne Versorgung von 2,9 Volt bis 5,5 Volt betrieben wird) enthält eine Beispielberechnung, die zeigt, welche Leistung bei einer Umgebungstemperatur abgegeben wird, wenn die verschiedenen Ausgänge bestimmte Stromstärken ausgeben. Dieses Beispiel können Entwickler als Richtlinie für erste Analysen ihrer speziellen Situation verwenden.

Um die Verlustleistung einzuschränken, verfügt der LTC2662 über einen separaten Versorgungspin für jeden Ausgangskanal. Jeder Kanal kann unabhängig über eine Spannungsquelle zwischen 2,85 Volt und 33 Volt versorgt werden, um die Verlustleistung und die Versorgungsspannungsreserve jedes einzelnen Kanals für verschiedenste Lasten abzustimmen.

Zusammenfassung

Trotz ihrer konzeptionellen Einfachheit verfügen Multikanal-DACs mit Stromausgang wie der AD5770R und der LTC2662 über eine große Anzahl an Registern zur Steuerung grundlegender Funktionen wie das Vornehmen von Bereichseinstellungen, das Laden von Daten, das Zurücklesen und das Setzen von Flag-Bits. Des Weiteren verfügen sie neben den für ihren SPI-Bus und die DAC-Ausgänge erforderlichen noch über viele weitere physische Verbindungen.

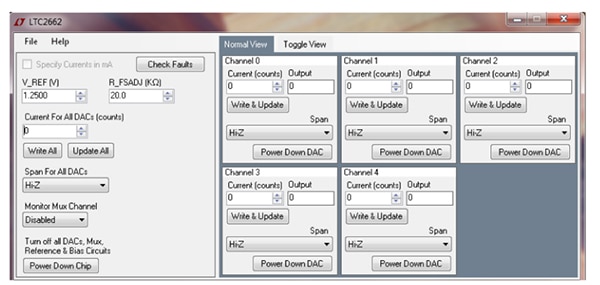

Aus diesen Gründen können eine Evaluierungskarte wie die DC2629A-A für den LTC2662 und die zugehörige Software Zeit sparen und Enttäuschungen minimieren. Außerdem wird durch sie die Auswertung der Leistung des DACs in realen Szenarien erleichtert (Abbildung 6).

Abbildung 6: Eine Demoschaltung und Evaluierungskarte wie die DC2629A-A für den DAC LTC2662 mit Stromausgang vereinfacht die Konnektivität und gestattet den umgehenden Zugriff auf zahlreiche Funktionen von Mehrkanal-DACs mit Stromausgang. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 6: Eine Demoschaltung und Evaluierungskarte wie die DC2629A-A für den DAC LTC2662 mit Stromausgang vereinfacht die Konnektivität und gestattet den umgehenden Zugriff auf zahlreiche Funktionen von Mehrkanal-DACs mit Stromausgang. (Bildquelle: Analog Devices)

Die für den 16-Bit-DAC LTC2662 entwickelte Karte vereinfacht Verbindungen zum DAC sowie die Auswertung seiner optionalen Funktionen, beispielsweise die Verwendung einer externen Spannungsreferenz. Die Demoschaltung wird per USB-Kabel mit dem Computer des Benutzers verbunden.

Die verfügbare Software ermöglicht über eine grafische Benutzeroberfläche die Ausführung des DAC sowie den problemlosen Zugriff auf alle seine Funktionen (Abbildung 7).

Abbildung 7: Ein per USB-Kabel verbundener Computer mit Evaluierungssoftware und grafischer Benutzeroberfläche ist hilfreich zur Einstellung und Ausführung der zahlreichen Register und Optionen des DAC LTC2662. Dieser Prozess ist integraler Bestandteil der Entwicklung. (Bildquelle: Analog Devices)

Abbildung 7: Ein per USB-Kabel verbundener Computer mit Evaluierungssoftware und grafischer Benutzeroberfläche ist hilfreich zur Einstellung und Ausführung der zahlreichen Register und Optionen des DAC LTC2662. Dieser Prozess ist integraler Bestandteil der Entwicklung. (Bildquelle: Analog Devices)

Fazit

Obwohl DACs mit Stromausgang nicht so bekannt sind wie DACs mit Spannungsausgang, sind sie für zahlreiche reale Anwendungen und Lasten unerlässlich. Diese DACs – insbesondere Mehrkanal-Komponenten mit höheren Ausgangsströmen wie der AD5770R und der LTC2662 von Analog Devices – bieten zahlreiche Funktionen und Benutzereinstellungen, die den Entwicklern die Optimierung ihrer Integration und Leistung für die jeweilige Zielanwendung ermöglichen. Benutzer, die mit diesen DACs und ihren Merkmalen vertraut sind, werden von ihren Möglichkeiten und Funktionen profitieren.

Haftungsausschluss: Die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der verschiedenen Autoren und/oder Forumsteilnehmer dieser Website spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen, Überzeugungen und Standpunkte der DigiKey oder offiziellen Politik der DigiKey wider.