Ein selbstgebautes Netzteil für alle Jahreszeiten

Ich habe einen Freund (hört auf zu lachen, es ist wahr!). Wir werden ihn Joe nennen (weil das sein Name ist). Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mehr genau, wie wir uns kennen gelernt haben, aber ich weiß, dass es über das Internet war. Joe und ich haben uns heute in einem E-Mail-Chat über die Zeilen, die ich hier schreibe, unterhalten. Joe sagt, er habe E-Mails vom April 2006, aber diese spiegeln bereits eine laufende Diskussion wider, so dass wir beschlossen haben, den 1. April 2005 als Datum des Beginns unserer Diskussion festzulegen. Das bedeutet, dass wir uns schon bald (in nur drei Jahren) seit zwei Jahrzehnten kennen werden (holt die Partyhüte raus). Dabei wurde mir unter anderem bewusst, dass ich einen Großteil der Menschen, die ich heute zu meinen engsten Freunden zähle, über das Internet kennengelernt habe, was sicherlich zum Nachdenken anregt.

Haben Sie die Fernsehserie The Equalizer mit Queen Latifah als Robyn McCall gesehen? Einer ihrer Freunde ist Harry Keshegian (gespielt von Adam Goldberg). Harry ist ein Meisterhacker, der unterirdisch in einer ungenutzten U-Bahn-Station lebt, die ich - da ich mit Batman und Robin aufgewachsen bin - immer als seine „Bathöhle“ betrachte Joe ist das englische Äquivalent zu Harry, der nur selten das Licht der Welt erblickt und in einem idyllischen Weiler in der Nähe von Cambridge lebt, von wo aus er per Telearbeit zu seinem Vollzeitjob als leitender Software- und Hardware-Ingenieur beim London Ambulance Service gelangt. Abends (oft nächtelang) kreiert Joe die erstaunlichsten Dinge, die Sie je gesehen haben.

Der Grund, warum ich hier so herumschwanke, ist, dass ich mich an Joe wende, so wie Robyn sich an Harry wendet, wenn sie ein Problem hat. Vor ein paar Wochen landete zum Beispiel ein interessantes Projekt auf meinem Schreibtisch. Dabei kamen 8-Bit-PIC-Mikrocontroller der alten Schule zum Einsatz, wie der PIC16F18346-I/P von Microchip Technology.

Vielleicht erzähle ich Ihnen in einem zukünftigen Blog von meinen Abenteuern mit PICs. Im Moment haben wir jedoch andere Sorgen. Mein Problem ist, dass ich diese kleinen Racker nicht nur programmieren, sondern auch einer Reihe von Tests unterziehen muss. Das wiederum erfordert, dass ich eine kundenspezifische Platine mit einem 20-poligen DIL-ZIF-Sockel (ZIF: Zero Insertion Force, kraftloses Stecken) wie dem 222-3343-00-0602J von 3M erstelle, umgeben von einem Haufen anderer Dinge wie DIP-Schaltern, 1P12T-Drehschaltern, Tasterklemmen für mein Oszilloskop und mehr... die Liste geht weiter (wenn Sie wirklich Pech haben, wird diese Platine vielleicht in einem zukünftigen Blog vorgestellt).

Neben seinen vielen anderen Talenten ist Joe ein PIC-Guru (vielleicht hat er sogar einen schwarzen Gürtel in PIC-Technologie), und so haben wir einen Zoom-Anruf vereinbart, bei dem ich ihn um Rat fragen konnte. Wir verbrachten etwa eine Stunde damit, Ideen auszutauschen, und machten dann Schluss für heute. Sie können sich vorstellen, wie überrascht und erfreut ich am nächsten Morgen war, als ich feststellte, dass Joe sich entschlossen hatte, das Leiterplattendesign „einfach mal so“ zu entwerfen

Und in dieser Ecke...

Während Joe mit mir den Schaltplan und das Layout der Platine durchging (wieder einmal dank der Wunder von Zoom), machte er eine beiläufige Bemerkung in der Art: „Und dieser Bereich in dieser Ecke enthält meine standardmäßige Schaltung für die Stromversorgung“. Als ich nach weiteren Details fragte, erklärte Joe, dass er beschlossen hatte, dass es eine gute Idee wäre, die PICs sowohl bei 5 Volt als auch bei 3,3 Volt zu testen, und so fügte er eine bewährte Schaltung ein, die er für viele seiner Designs verwendet.

Joe erzählte mir, dass er seine Kreationen nie über USB mit Strom versorgt, weil „man nicht sicher sein kann, dass die 5 Volt stabil sind“. Er erklärte auch, dass er, seit ihn mal eines angelogen hat, keinem Netzteil mehr traut, das angibt, dass es +Ve am inneren Anschluss und 0 V (Masse) am äußeren Anschluss führt. Um ehrlich zu sein, erinnerte mich das an ein Paar recht guter Computerlautsprecher, die ich erworben hatte und die sich aufgrund eines ähnlichen Vorfalls in Rauch auflösten. All dies veranlasste Joe, seine eigene Schaltung zu entwickeln, die 7 bis 25 Volt als Eingang akzeptiert, wobei es sich um Wechsel- oder Gleichstrom handeln kann (der Gleichstrom kann beide Polaritäten haben). Diese Stromversorgung wiederum liefert felsenfeste 5-Volt- und 3,3-Volt-Gleichstromwerte zur Versorgung seiner Geräte.

Ich hielt das für eine sehr gute Idee. So gut, dass ich Joe fragte, ob er dieses Board als separates Board ausgliedern könnte, das von anderen Enthusiasten (wie mir) für ihre eigenen Hobbyprojekte verwendet werden könnte. Sie haben wahrscheinlich schon erraten, dass ich diesen Entwurf am nächsten Morgen in meinem E-Mail-Posteingang fand, zusammen mit Joes Erlaubnis, ihn allen Interessierten zur Verfügung zu stellen.

Ein Gefühl von Leistung

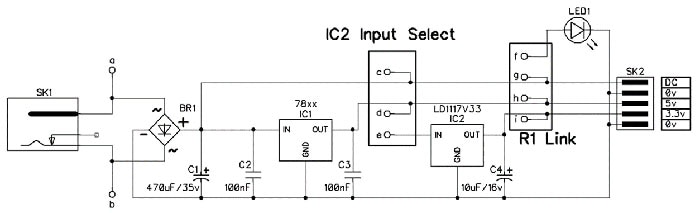

Der Schaltplan für Joes Netzteil (PSU) ist in Abbildung 1 dargestellt. Auf den ersten Blick mag man meinen, dass dies nichts Revolutionäres ist. Je tiefer man jedoch in die Materie eintaucht, desto mehr merkt man, dass dahinter eine sorgfältige Planung steckt. Zum Beispiel ist die Platine einseitig, so dass Enthusiasten ihre eigene Platine zu Hause herstellen können, wenn sie dies wünschen (Joe hat freundlicherweise auch die Designdateien für diejenigen zur Verfügung gestellt, die ihre Platinen lieber professionell herstellen lassen möchten).

Abbildung 1: Der Schaltplan für das Netzteil sieht auf den ersten Blick einfach aus, zeigt aber eine sorgfältige Planung, wie z. B. die Tatsache, dass die Platinenentwurfsdatei einseitig ist, was es Enthusiasten ermöglicht, ihre eigenen Platinen zu Hause herzustellen. (Bildquelle: Joe Farr)

Abbildung 1: Der Schaltplan für das Netzteil sieht auf den ersten Blick einfach aus, zeigt aber eine sorgfältige Planung, wie z. B. die Tatsache, dass die Platinenentwurfsdatei einseitig ist, was es Enthusiasten ermöglicht, ihre eigenen Platinen zu Hause herzustellen. (Bildquelle: Joe Farr)

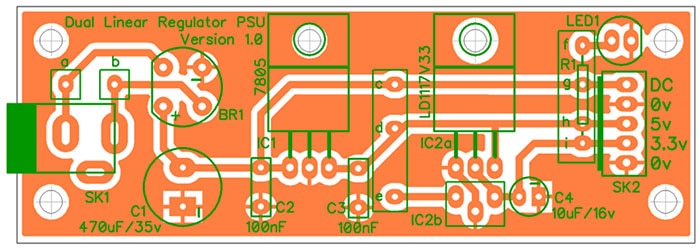

Um die Komponenten zu erörtern, müssen wir auch das in Abbildung 2 gezeigte Layout betrachten. Beginnen wir mit dem Stromversorgungsstecker SK1, der ein beliebiger Leiterplatten-Steckverbinder mit dem richtigen Footprint sein kann. Ausgehend von meinen vorhandenen Steckernetzteilen würde ich in der Regel eine 2,1-Millimeter-Version (mm) wie den 54-00166 von Tensility International Corp verwenden. Alternativ können Sie die Drähte der Stromquelle auch einfach an die Kontaktflächen „a“ und „b“ auf der Platine löten.

Abbildung 2: Mit den auf der Siebdruckvorlage angegebenen Bauteilwerten, -typen und -platzierungen (z. B. ist der Regler IC2 an die Kontaktflächen/Vias IC2a angeschlossen) akzeptiert das Netzteil 7 bis 25 Volt Wechsel- oder Gleichspannung und liefert grundsolide 5-Volt- und 3,3-Volt-Ausgänge. Durch den Austausch einiger Komponenten (z. B. Anschluss eines anderen Reglertyps an die Kontaktflächen/Vias IC2b) lassen sich jedoch eine Vielzahl anderer Spannungskombinationen erzielen. (Bildquelle: Joe Farr)

Abbildung 2: Mit den auf der Siebdruckvorlage angegebenen Bauteilwerten, -typen und -platzierungen (z. B. ist der Regler IC2 an die Kontaktflächen/Vias IC2a angeschlossen) akzeptiert das Netzteil 7 bis 25 Volt Wechsel- oder Gleichspannung und liefert grundsolide 5-Volt- und 3,3-Volt-Ausgänge. Durch den Austausch einiger Komponenten (z. B. Anschluss eines anderen Reglertyps an die Kontaktflächen/Vias IC2b) lassen sich jedoch eine Vielzahl anderer Spannungskombinationen erzielen. (Bildquelle: Joe Farr)

Im Falle des Ausgangssteckers SK2 ist eine fünfpolige Version von Molex ideal, da sie es ermöglicht, die Platine leicht vom Rest des Projekts zu trennen. Sie können jedoch jeden fünfpoligen Steckverbinder mit einem Standardraster von 2,54 mm (0,1") verwenden, oder Sie können Stiftleisten anlöten oder sogar Drähte direkt auf die Leiterplatte löten.

Für BR1 kann jeder Brückengleichrichter mit einer Betriebsspannung von mindestens 50 Volt und einer Stromstärke von mindestens 1 Ampere (A) verwendet werden (immer etwas mehr als die maximale Gesamtlast der Platine).

Für unsere spezielle Implementierung dieses Entwurfs benötigen wir sowohl einen 5-Volt-Ausgang, der von IC1 erzeugt wird, als auch einen 3,3-Volt-Ausgang, der von IC2 erzeugt wird. Das Bauteil, das wir für IC1 verwendeten, war ein 7805, der in Joes Schatzkiste mit Ersatzteilen herumlag (das von uns verwendete Bauteil ähnelte dem MC7805ACTG von Onsemi). Im Fall von IC2 ist der ursprüngliche Entwurf, der sich auf der Siebdruckvorlage widerspiegelt, für die Verwendung eines LDO-Reglers LD1117V33 (LDO: Low Dropout, niedriger Spannungseinbruch), wie z. B. des LD1117V33 von STMicroelectronics, ausgelegt. Dies ist auf der rechten Seite von Abbildung 3 zu sehen, die das fertige Netzteil zeigt.

Abbildung 3: Das fertige Netzgerät. Die Brücke zwischen „d“ und „e“ (Mitte) bedeutet, dass der Eingang von IC2 durch den Ausgang von IC1 gesteuert wird (siehe Anmerkungen unten). Der Anschluss des Strombegrenzungswiderstands (R1) zwischen „f“ und „i“ bedeutet, dass die LED1 durch den Ausgang von IC2 gespeist wird, was anzeigt, dass alle Elemente der Stromversorgungskette (BR1, IC1 und IC2) funktionieren. (Bildquelle: Joe Farr)

Abbildung 3: Das fertige Netzgerät. Die Brücke zwischen „d“ und „e“ (Mitte) bedeutet, dass der Eingang von IC2 durch den Ausgang von IC1 gesteuert wird (siehe Anmerkungen unten). Der Anschluss des Strombegrenzungswiderstands (R1) zwischen „f“ und „i“ bedeutet, dass die LED1 durch den Ausgang von IC2 gespeist wird, was anzeigt, dass alle Elemente der Stromversorgungskette (BR1, IC1 und IC2) funktionieren. (Bildquelle: Joe Farr)

Der Kondensator C1 ist ein 470 µF Elektrolytbaustein, der eine höhere Spannung als die maximal zu erwartende Eingangsspannung der Platine aufweisen muss (wir haben ein 35-Volt-Teil verwendet). Für die Kondensatoren C2 und C3 kann so gut wie jeder 100 nF Kondensator mit einer Arbeitsspannung von mehr als 35 Volt verwendet werden. Wenn es sich bei IC2 um einen LD1117V33-Regler handelt, ist ein 10µF/16V-Kondensator ideal für den Kondensator C4. Wenn jedoch ein 78xx-Regler für IC2 verwendet wird (siehe auch die Diskussionen zu den Reglern weiter unten), sollte dieser Kondensator durch einen anderen 100nF-Kondensator ersetzt werden, der mit C2 und C3 identisch ist.

LED1 ist eine beliebige 5mm- oder 3mm-LED mit einer Durchlassspannung von etwa 2 Volt. Der Wert des Strombegrenzungswiderstands R1, der für 0,25 Watt ausgelegt sein sollte, hängt davon ab, welche Ausgangsspannung zur Ansteuerung der LED verwendet wird (siehe unten).

Relevante Punkte zum Nachdenken

Ein Regler nimmt die Eingangsspannung auf und senkt sie, bis sie der angegebenen Ausgangsspannung entspricht. Bei den hier verwendeten Reglern wird die Differenz zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung in Form von Wärme abgeführt, was bedeutet, dass der Regler extrem heiß werden kann. Um die abzuführende Wärme zu minimieren, sollten Sie die Eingangsspannung so einstellen, dass sie etwa 3 Volt höher ist als die Ausgangsspannung der angeschlossenen Regler. Wenn Sie die Karte mit Gleichstrom betreiben, müssen Sie außerdem berücksichtigen, dass der Brückengleichrichter die Eingangsspannung um etwa 1 Volt senkt.

Bei einigen Reglern, wie z. B. dem LD1117V33, ist die metallische Befestigungslasche mit dem Ausgangsstift des Geräts verbunden. Im Vergleich dazu ist bei den 78xx-Reglern die Befestigungslasche mit dem mittleren Stift (Masse) verbunden.

Wie wir bereits besprochen haben, ist das hier vorgestellte Design für 5-Volt- und 3,3-Volt-Ausgänge vorgesehen, kann aber leicht modifiziert werden, um andere Spannungskombinationen, wie z. B. 12 Volt und 5 Volt, zu ermöglichen. In diesem Fall kann der für IC1 verwendete Regler ein beliebiger Regler der Serie 78xx sein (versuchen Sie NICHT, einen Regler der Serie 79xx irgendwo auf dieser Platine zu verwenden, da die Pinbelegung anders ist).

Für IC2 gibt es zwei Möglichkeiten. Wie wir bereits besprochen haben, verwendet das ursprüngliche Design einen 3,3-Volt-Regler LD1117V33. Diese Regler sollten die IC2a-Kontaktflächen verwenden, da sie eine andere Pinbelegung haben als die häufigeren Komponenten der Serie 78xx. Wenn Sie einen 78xx für den zweiten Regler verwenden möchten, sollten Sie die mit IC2b gekennzeichneten Kontaktflächen benutzen.

Der Regler IC1 wird immer direkt vom Ausgang des Brückengleichrichters und dem Kondensator C1 gespeist. Im Vergleich dazu gibt es je nach Ihren Anforderungen zwei Möglichkeiten, den Regler IC2 anzusteuern. Wenn Sie es wünschen, kann er direkt vom Brückengleichrichter gespeist werden (setzen Sie die Brücke zwischen „c“ und „e“). Alternativ kann er auch vom Ausgang von IC1 gespeist werden (Brücke zwischen „d“ und „e“ setzen). Die letztgenannte Option ist nützlich, wenn die Ausgangsspannung von IC1 höher ist als die für IC2 erforderliche Mindesteingangsspannung, wie es bei meiner Implementierung der Fall ist. Dies verringert die Wärmeentwicklung, setzt aber voraus, dass der Regler IC1 über genügend Kapazität verfügt, um die Schaltung mit Strom zu versorgen, ebenso wie der Regler IC2.

Wenn der Strombegrenzungswiderstand R1 für LED1 zwischen „f“ und „g“ angeschlossen ist, wird die LED über den Ausgang des Brückengleichrichters BR1 gespeist. Wenn R1 zwischen „f“ und „h“ angeschlossen ist, wird sie durch den Ausgang von IC1 gespeist. Wenn R1 zwischen „f“ und „h“ angeschlossen ist, wird sie durch den Ausgang von IC2 gespeist. Je nach der an die LED angelegten Eingangsspannung muss der Widerstandswert R1 angepasst werden, um eine angemessene Helligkeit zu erzielen. Angestrebt werden etwa 10 Milliampere (mA), was eine angenehme Helligkeit ergibt, ohne die LED zu sehr zu belasten; einige empfohlene Widerstandswerte für verschiedene Spannungen sind: 3,3 Volt = 150 Ω, 5 Volt = 330 Ω, 12 Volt = 1 kΩ, 15 Volt = 1,2 kΩ.

Fazit

So, da haben Sie es. Es handelt sich zwar nicht um ein Weltraum-Netzteil im Jetson-Stil mit viel Schnickschnack, aber es ist ein nettes kleines selbstgebautes Arbeitspferd, das die Anforderungen vieler Heimprojekte erfüllen kann. Ich habe vor, einen Vorrat davon zusammen mit einer Sammlung von Reglern bereitzuhalten, um bei künftigen Projekten sofort loslegen zu können. Was sagen Sie dazu? Wie immer freue ich mich über Ihre Kommentare, Fragen und Vorschläge.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum