Zählen Sie die Coulomb für einen gesunden Lithium-Akku! Hier erfahren Sie mehr!

Früher fragten sich Konstrukteure: Wie viele Laptops brauchen wir wirklich? Jetzt muss die Frage lauten: Wie viele Tablets brauchen wir? Mein neuestes ist ein schickes konvertierbares RCA-Tablet mit Android Marshmallow, einem 12 Zoll großen Display und abnehmbarem Keyboard. In Meetings sieht es aus wie ein normaler, dünner Laptop, auf dem ich wichtige Sachen für mich selbst festhalte – z. B. „Marketing stärker lösungsbasiert aufstellen“ oder „mehr Hühnchen essen“. Dann kommt es vor, dass ich dem Team eine Präsentation zeigen möchte. Dafür trenne ich das Display von der Tastatur und kann meine Grafiken erklären. Natürlich hört niemand auf das, was ich sage (wie meine Eltern auch). Stattdessen fragen mich alle: „Was ist das?“ Natürlich meinen sie damit leider nicht meine hervorragend überzeugenden PowerPoint-Skills. Sie interessieren sich nur für mein Tablet.

Also reden wir über mein Tablet, und ich zeige ihnen einen Teil der „The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension“, bevor wir in die Mittagspause gehen. Wenn sich das Display des Tablets später verdunkelt und ich die Einschalttaste kurz berühre, um es aufzuwecken, hoffe ich inständig, dass es sich nicht aufgehängt hat. Dieser Zustand wird „Android Sleep of Death“ bzw. SOD (der Todesschlaf) genannt (und wenn es eine Abkürzung dafür gibt, muss es wahr sein). Ist aber kein Problem. Ich weiß, wie ich das Problem beheben kann. Am nächsten Tag lade ich das Tablet auf 100 % und lasse es anschließend bis auf 2 % entladen, während ich einen Film abspiele („Buckaroo“). Anschließend lade ich es ohne Unterbrechung wieder auf 100 %. Dieses Prozedere spiele ich zweimal pro Jahr durch. Dadurch stürzt das Tablet nicht mehr ab und läuft stabiler. Und jetzt bleibt nur eine Frage: Warum funktioniert das?

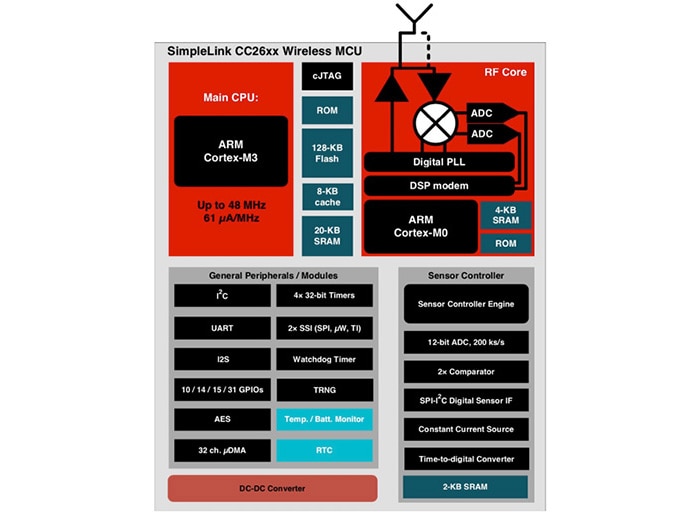

Vor Kurzem habe ich für Digi-Key eine (zumindest in meinen Augen) preisgekrönte Mini-Serie mit 3 Teilen über Wearables geschrieben. Teil 2 hieß: „Protect and Recharge Batteries for Long Life“ (Akkus für eine lange Lebensdauer schützen und aufladen). Hier betrachtete ich Lithium-Ionen-Akkus und die Batteriezustandsmessung genauer. Viele Leute im Internet wollen nicht glauben, dass der Hauptprozessor eines Tablets oder Wearables nicht die Ladung und die Alterung einer Batterie überwacht. Dafür ist nämlich ein gesonderter Chip zuständig. Die meisten tragbaren, batteriebetriebenen Geräte nutzen Lithium-Ionen-Akkus, und viele von ihnen enthalten Chips für das Batteriemanagement von Maxim Integrated. Selbst, wenn Sie denken, Ihr tragbares Gerät ist ausgeschaltet, bleibt der Batteriemanagement-Chip aktiv und überwacht durchgängig den Zustand des Lithium-Ionen-Akkus.

Bei der Messung des Ladezustands eines aufladbaren Lithium-Ionen-Akkus geht es nicht einfach um den Prozentsatz der maximalen Spannung. Wenn ein 3,7-Volt-Lithiumakku bei einer Spannung von 3,1 Volt ankommt, liegt der Batterieladezustand nicht bei 84 Prozent. In vielen Fällen werden Lithium-Ionen-Zellen nämlich bei 3,0 Volt als leer betrachtet. Aber auch 14 Prozent stimmt nicht. Wie kann man also genau feststellen, welche Kapazität in einem Lithium-Ionen-Akku noch zur Verfügung steht?

Die Lösung heißt Coulomb-Zählung. Ein Batteriemanagement-Chip zählt im Prinzip die Coulombs, die in den Akku hinein- und herausfließen. Die Coulomb-Zählung behält also den Überblick über den gesamten Stromfluss und über die Spannung, die im Laufe der Zeit in einen und aus einem Lithium-Ionen-Akku fließt. So wird die verfügbare Kapazität eines Akkus bestimmt.

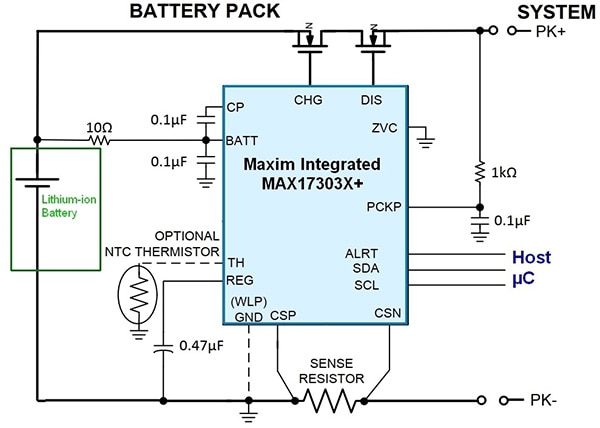

Betrachten wir als einfaches Beispiel einen vollständig geladenen Akku, der 200 mA über 48 h bis zur Entladung bietet. Die Akkukapazität beträgt also 200 mA x 48 h = 9,6 Ah. Die Coulomb-Zählung ist deutlich komplexer. Daher benötigen wir einen speziellen Chip, der in der Lage ist, die Mathematik zu übernehmen. Der MAX17303X+ von Maxim Integrated ist ein solcher Chip. Im Anwendungsschaltkreis in Abbildung 1 wird der in den und aus dem Lithium-Ionen-Akku fließende Strom am Messwiderstand im unteren Bereich gemessen.

Abbildung 1: Der Batteriemanagement-Chip MAX17303X+ von Maxim Integrated für Lithium-Ionen-Akkus kann problemlos mit einem Mikrocontroller verbunden werden und überwacht den Strom, der in den und aus dem Akku fließt (Bildquelle: Maxim Integrated).

Abbildung 1: Der Batteriemanagement-Chip MAX17303X+ von Maxim Integrated für Lithium-Ionen-Akkus kann problemlos mit einem Mikrocontroller verbunden werden und überwacht den Strom, der in den und aus dem Akku fließt (Bildquelle: Maxim Integrated).

Der MAX17303X+ ist programmierbar und kann über eine serielle I2C-Schnittstelle mit einem Mikrocontroller verbunden werden. Er verfügt über einen internen Prozessor für Batterieberechnungen sowie über einen RAM und einen nicht flüchtigen Speicher. Die Chips überwachen den gesamten Strom und die Spannung, die bei der Entladung aus dem Akku austritt und beim Laden des Akkus zugeführt wird. Das Unternehmen hat die Coulomb-Zählung mit ModelGauge m5, einem selbst entwickelten Algorithmus für die Batteriezustandserkennung, weiterentwickelt.

Im nicht flüchtigen Speicher werden die Maximal- und Minimalspannung, die Stromstärke und die Temperatur des Akkus mit den Informationen über den Batteriezustand gespeichert, die dann erforderlich sind, wenn die Batterieleistung verloren geht. Dies ist wichtig, weil viele Lithium-Ionen-Akkus Schutzkreise enthalten, die eine tiefe Entladung verhindern. Dabei wird der Akku bei geringen Spannungen deaktiviert, bis er wieder aufgeladen wird.

Am wichtigsten für Kunden ist jedoch, dass der MAX17303X+ den Batteriezustand genau überwacht. Der Ladezustand (state of charge, SOC) wird als Prozentsatz der jeweils verfügbaren Kapazität des Akkus in Ah gegenüber der maximal gemessenen Akkukapazität berechnet. Mit dem Alterungszustand (state of health, SOH) wird der maximal verfügbare Ah-Wert des Akkus im Vergleich zur maximalen Kapazität des Akkus im Neuzustand bezeichnet.

Es ist jedoch egal, wie intelligent der Chip für das Batteriemanagement ist. Fehler kommen immer wieder vor. Und damit die Batterieanzeige korrekt bleibt, muss sie kalibriert werden. Bei der Kalibrierung wird der Akku von 100 Prozent fast vollständig entladen. So erhält der MAX17303X+ ein ziemlich genaues Verständnis des Entladungsverhaltens. Anschließend wird der Akku wieder auf 100 Prozent geladen, damit der Chip die Ladekapazität erfährt. Damit wurde die Batterieanzeige kalibriert.

Also nahm ich mein RCA-Tablet und kalibrierte den Akku. Mit „Buckaroo Banzai“ blieb der Bildschirm aktiv, bis ich den Akku auf 2 Prozent entladen konnte und somit SOD verhinderte. Nachdem ich den Akku wieder auf 100 Prozent geladen hatte, schaltete ich das Tablet für fünf Minuten ab. Damit hatte der Batteriemanagement-Chip ausreichend Zeit, den vollständig geladenen Akku bei minimaler Last zu lesen. Danach stürzte das Tablet nicht mehr ab. Aber nicht nur das: Es reagierte auch schneller und ließ sich einfacher bedienen.

Wie kommt das?

Warum sorgt die Kalibrierung der Batteriezustandsmesseinheit dafür, dass das Tablet weniger abstürzt? Ich denke, dass der Host-Mikrocontroller beim Einschalten aus dem Ruhemodus zunächst den Batteriezustand vom integrierten Batteriemanagement-Chip abruft. Jetzt liest die Firmware des Host-Mikrocontrollers unerwartete (also nicht kodierte) Daten, verfügt jedoch über keinen Exception Handler für dieses Problem. Also stürzt das Tablet ab. Etwas Ähnliches passiert auch, wenn das Tablet aktiv ist und die Daten auf dem Batteriemanagement-Chip regelmäßig überwacht werden.

Damit stellt sich also die Frage: „Warum kalibrieren wir den Akku nicht ständig?“ Der Grund dafür ist, dass Lithium-Ionen-Akkus durch tiefe Entladungen dauerhaft geschädigt werden. Zwei- oder dreimal pro Jahr ist bereits ausreichend. Dies gilt für alle Geräte, die einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku nutzen, u. a. Wearables und Endgeräte für das Internet of Things (IoT).

Die Kalibrierung des Akkus sorgt also für eine bessere Stabilität eines Lithium-Ionen-Systems. Für eine genaue Batteriezustandsmessung ist sie definitiv erforderlich – insbesondere, wenn wir die 8. Dimension überhaupt überwinden möchten.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum