L'evoluzione del modellismo ferroviario come modello per il settore elettronico

I primi modellini ferroviari erano facili da realizzare ma avevano prestazioni limitate. Le locomotive erano alimentate attraverso i binari e la velocità del motore era controllata variando la tensione applicata (generalmente fino a 18 V c.c.). Alle basse velocità le prestazioni del motore erano scarse, dato che la curva coppia/tensione dei motori c.c. è minima a tensioni ridotte, perciò i motori e i treni avanzavano a sussulti invece di procedere lentamente a velocità regolare.

Se si ricorreva a un motore progettato specificamente per il funzionamento a tensione più bassa per ovviare a questo inconveniente, la potenza era sufficiente a trainare solo poche carrozze. Si trattava solo semplici circuiti in c.c. senza componenti elettronici. Alcuni hobbisti esperti però usavano interruttori con chiusura meccanica dei contatti sul tracciato per attivare i segnali, controllare le luci e creare altre azioni realistiche.

Non appena il mercato ha offerto dispositivi allo stato solido, l'elettronica ha risolto il problema del controllo del motore alle basse velocità con l'uso della potenza impulsiva. Invece di usare semplicemente una tensione c.c. più bassa alle velocità inferiori, si applicava la tensione totale (o quasi) con la modulazione della larghezza di impulso (PWM). In questo modo il motore funzionava bene a bassa velocità e forniva una coppia quasi totale, a fronte però di nuove problematiche come le vibrazioni. I fornitori di questi gruppi di alimentazione c.c. a modulazione della larghezza di impulso affrontavano il problema con vari schemi adattivi che modellavano e spostavano la forma d'onda PWM a seconda dell'impostazione dell'acceleratore.

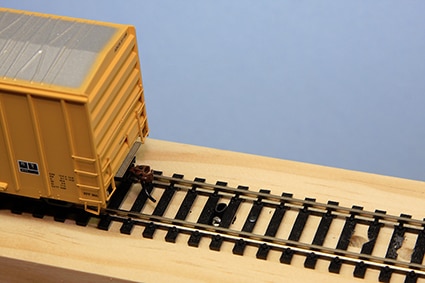

Figura 1: Una fotocellula rivolta verso l'alto collocata tra i binari è il nucleo di un semplice rilevatore di presenza sul binario, che ha comunque alcune caratteristiche operative indesiderate. (Immagine per gentile concessione di Iowa Scaled Engineering, LLC)

Figura 1: Una fotocellula rivolta verso l'alto collocata tra i binari è il nucleo di un semplice rilevatore di presenza sul binario, che ha comunque alcune caratteristiche operative indesiderate. (Immagine per gentile concessione di Iowa Scaled Engineering, LLC)

Oltre al ricorso all'elettronica nei gruppi di alimentazione, i patiti del modellismo ferroviario cominciarono a utilizzare transistor e componenti optoelettronici nei tracciati. Un esempio era il rilevamento di presenza per capire se una sezione di binario era occupata. Questo ha aperto la strada al controllo semiautomatico, oltre ad altre funzioni. Venivano comunemente impiegate parecchie tecniche di rilevamento ottico, ciascuna delle quali richiedeva compromessi in termini di complessità, prestazioni e costo.

Le tecniche più semplici si basano su sensori ottici e si presentano in molte variazioni. Nella versione base, veniva interrata una fotocellula tra i binari (Figura 1). Se una carrozza bloccava la fotocellula, un semplice circuito comparatore rilevava la caduta in uscita. Pur trattandosi di un'applicazione semplice, il punto di attivazione del comparatore deve essere sintonizzato con l'intensità della luce ambiente. Inoltre gli spostamenti delle persone e altre attività sul tracciato possono risultate in false attivazioni.

Un metodo migliore ma più complicato utilizza un LED a infrarossi (IR) invece della luce ambiente e un fototransistor complementare. Nei progetti della modalità di trasmissione, la coppia viene collocata sui lati opposti del binario con il percorso della luce bloccato da qualsiasi carrozza; nella modalità riflettente, dall'implementazione fisica più semplice, la coppia viene collocata in un singolo alloggiamento, ma le carrozze scure potrebbero non riflettere una quantità di luce sufficiente al fototransistor. Come accade spesso, si tratta di scendere a un compromesso tra la semplicità, l'uniformità e la facilità di esecuzione. Esistono progetti avanzati in grado di modulare il pilotaggio dei LED per evitare la confusione dovuta alla luce ambiente.

Altri schemi di rilevamento della presenza non utilizzano l'ottica ma il rilevamento della corrente. Con questo metodo, un resistore bleeder di pochi kiloohm viene collegato tra le due ruote generalmente isolate della carrozza (le sale montate sono isolate in corrispondenza dell'assale per evitare cortocircuiti sulle rotaie). Un trasformatore per il rilevamento della corrente e alcuni componenti elettronici rilevano il flusso tramite la via di dispersione del resistore, indicando la presenza di una carrozza sui binari. Si noti che questo approccio richiede che l'intero tracciato sia diviso dal punto di vista elettrico in blocchi isolati, perché sia possibile sapere non solo che ci sia una carrozza, ma anche dove sia esattamente.

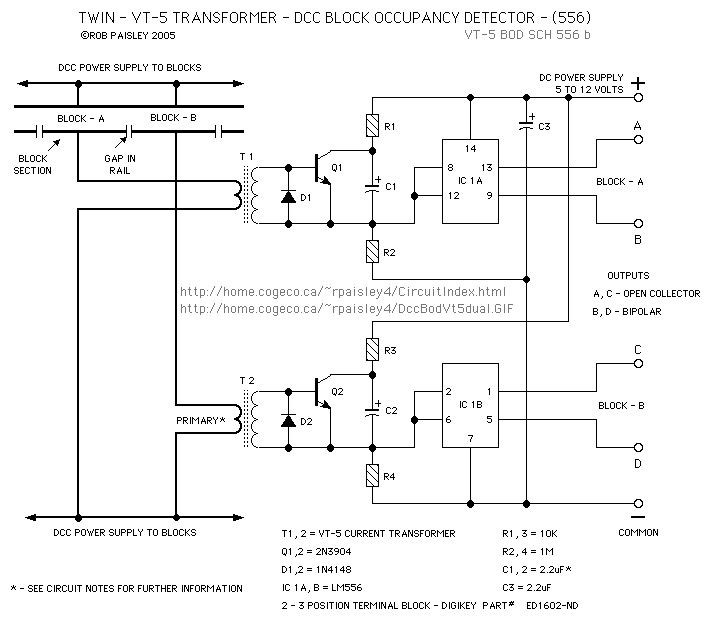

Uno schema esemplificativo di un sensore di presenza di blocchi a rilevamento della corrente a due canali rivela il livello di raffinatezza del circuito (Figura 2). Il trasduttore critico è un trasformatore per il rilevamento della corrente FIS121NL 1:200 di Pulse Electronics utilizzato per T1 e T2, dotato di foro centrale per il passaggio del filo che trasporta la corrente da rilevare.

Figura 2: L'approccio che si basa sul flusso di corrente dipende da una carica di corrente di mantenimento che attraversa i binari passando da un resistore bleeder di una sala. La corrente viene rilevata da un trasformatore di corrente con un foro centrale. (Immagine per gentile concessione di Circuitous.ca)

Figura 2: L'approccio che si basa sul flusso di corrente dipende da una carica di corrente di mantenimento che attraversa i binari passando da un resistore bleeder di una sala. La corrente viene rilevata da un trasformatore di corrente con un foro centrale. (Immagine per gentile concessione di Circuitous.ca)

È un metodo che ha i suoi inconvenienti: ogni carrozza da rilevare ha bisogno di un resistore bleeder aggiuntivo e il valore ottimale del bleeder è un compromesso, tra l'altro, tra la sensibilità e la falsa attivazione, la lunghezza dei binari e la caduta IR associata.

Oltre la corrente c.c.: l'uso delle reti

Con l'aumento del numero e del livello di raffinatezza dei circuiti aggiuntivi, il costo, la complessità, l'incompatibilità e i problemi di manutenzione diventano insostenibili. Inoltre, vi è un problema persistente quando si alimentano i motori direttamente dalle rotaie: ogni motore vede la stessa tensione, perciò non sono controllabili individualmente.

L'unica soluzione pratica basata sulla corrente c.c. consiste nel dividere fisicamente il binario in blocchi isolati elettricamente e utilizzare più gruppi di alimentazione, uno per motore. Mentre la locomotiva in questione si sposta da un blocco all'altro, l'operatore del tracciato deve a sua volta commutare il proprio gruppo di alimentazione di controllo. Se vi sono più di due o tre locomotive in funzione contemporaneamente, la gestione diventa quasi impossibile; esistono schemi semiautomatici ma sono poco flessibili, complicati e costosi.

Per fortuna, i CI e i MOSFET offrono una via d'uscita. A metà degli anni '90, la National Model Railroad Association (NMRA) e i fornitori del settore hanno stabilito uno standard aperto chiamato Digital Command Control (DCC) che ha portato il modellismo ferroviario nel mondo delle reti. Con questo standard, il binario è sempre completamente alimentato e ad ogni locomotiva viene assegnato un ID come nodo di rete. I segnali codificati vengono inviati al binario, con l'indicazione della quantità di potenza che deve essere inviata al motore a quell'ID tramite un CI di controllo motore embedded con una capacità di circa 1 ampere. Lo standard DCC si è affermato velocemente perché risolveva un insieme di problemi e funzionava per tutti i fornitori, un po' come il Wi-Fi. Le locomotive erano nodi di rete, a ciascuno dei quali venivano inviate istruzioni tramite le rotaie, che agivano come bus dati.

Ben presto, il ruolo dello standard DCC ha superato i confini del controllo della velocità delle locomotive. Sui CI montati su scheda venivano programmati effetti sonori oltre a piccoli altoparlanti, tutti controllati da comandi DCC. Vi sono anche motori compatibili con lo standard DCC che consentono di regolare gli scambi dei binari e altre funzioni non legate al movimento, rese possibili da CI di decodifica specializzati DCC e da ID di nodo univoci. Lo standard DCC è attualmente impiegato nella maggior parte dei tracciati ed è ora talmente maturo da essere una sorta di sistema plug-and-play. Consente inoltre di azionare il tracciato tramite un PC o persino uno smartphone, con scenari operativi prestabiliti e sequenze di commutazione automatizzate.

L'interruzione dell'alimentazione è ancora un problema

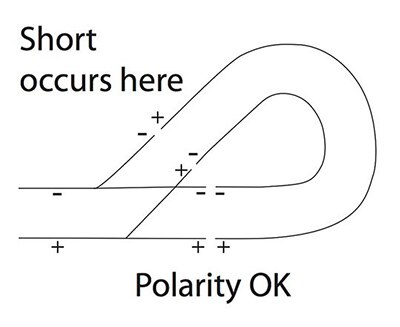

Analogamente a molte reti, il DDC ha un grosso punto debole: non funziona quando l'alimentazione si interrompe. Una caduta dell'alimentazione c.c., breve ma comunque paralizzante, al decoder e di conseguenza al motore è possibile per varie ragioni: scarti nei binari che ne isolano i vari blocchi; scarti in cui la polarità deve essere commutata al volo, a causa degli anelli inversi nel punto di intersezione dei binari (Figura 3); scarti nella continuità fisica in corrispondenza di uno scambio, contatto intermittente tra le ruote e il binario. Alle basse velocità, la quantità di moto potrebbe essere insufficiente a passare attraverso lo scarto, rendendo necessario un intervento manuale (una spinta).

Figura 3: L'anello inverso è una conseguenza inevitabile dell'utilizzo di due rotaie per la distribuzione dell'energia elettrica e si verifica quando il binario si chiude su se stesso; l'anello deve essere isolato e la polarità dell'alimentazione del binario principale invertita da un interruttore bipolare mentre il treno è nell'anello. (Immagine per gentile concessione di The Spruce Crafts)

Figura 3: L'anello inverso è una conseguenza inevitabile dell'utilizzo di due rotaie per la distribuzione dell'energia elettrica e si verifica quando il binario si chiude su se stesso; l'anello deve essere isolato e la polarità dell'alimentazione del binario principale invertita da un interruttore bipolare mentre il treno è nell'anello. (Immagine per gentile concessione di The Spruce Crafts)

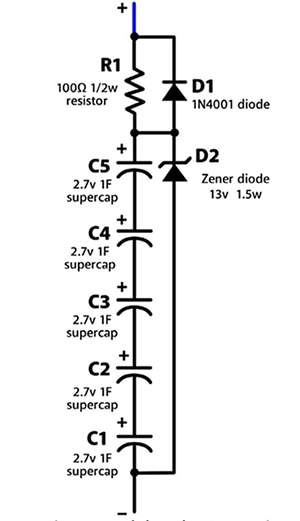

Ancora una volta vengono in aiuto i componenti moderni. Cablando in serie qualche supercondensatore per raggiungere da 20 a 25°V in uscita e collocando il contenitore su scheda, si riesce a fornire un'alimentazione "keep alive" nella zona morta. I supercondensatori sono caricati continuamente dalle rotaie, una soluzione semplice ma efficace (Figura 4). Un supercondensatore che potrebbe fare al caso è FM0H103ZF di Kemet, un'unità da 10 mF e 5,5°V; utilizzandone cinque in serie si dispone di tensione c.c. ed energia di trasferimento sufficienti a supportare una tipica locomotiva in scala HO (1:87) per uno o due secondi.

Figura 4: Normalmente una serie di supercondensatori in parallelo con le connessioni di alimentazione dei CI di controllo motore è in grado di erogare potenza di riserva per il motore mentre attraversa uno scarto. I valori reali di capacitanza possono variare in base al tempo di funzionamento di riserva. (Immagine per gentile concessione di Model Railroader Hobbyist Magazine)

Figura 4: Normalmente una serie di supercondensatori in parallelo con le connessioni di alimentazione dei CI di controllo motore è in grado di erogare potenza di riserva per il motore mentre attraversa uno scarto. I valori reali di capacitanza possono variare in base al tempo di funzionamento di riserva. (Immagine per gentile concessione di Model Railroader Hobbyist Magazine)

Questa soluzione presenta però un problema: in genere non vi è spazio sufficiente neppure per piccoli supercondensatori nei modellini di locomotive diesel in scale medio-piccole come O (1:48) e certamente non nei modellini in scala HO (1:48), S (1:64), N (1:160), TT (1:120) o Z (1:220). Tuttavia, i modellini delle vecchie locomotive a vapore sono in grado di utilizzare questi gruppi di supercondensatori "keep alive" poiché hanno un carro scorta collegato (nella vita reale serve per traportare legno o carbone) che può ospitarli.

Il passo successivo: potenza senza l'uso dei binari

Apparentemente, alimentare le locomotive potrebbe sembrare una questione di poco conto. Dopotutto, le due rotaie possono anche essere impiegate come rail di alimentazione, oppure come dati codificati in un sistema DCC. Tuttavia, nella realtà, distribuire potenza in modo affidabile attraverso questi binari è sempre un problema per le ragioni citate in precedenza.

L'ottimizzazione dei componenti elettronici fondamentali mette a disposizione alternative innovative. E se, invece di prelevare energia da queste rotaie, si potesse trasportare la potenza necessaria su scheda tramite batterie ricaricabili? Svanirebbero immediatamente tutti i problemi legati all'utilizzo dei binari per la distribuzione dell'energia elettrica. Vi sono modellisti che l'hanno fatto per le scale più grandi come la G (1:24), spesso utilizzata per i tracciati esterni da giardino. Si tratta di un ambiente particolarmente ostile a binari elettrificati a causa della ruggine, della corrosione, delle foglie, dell'erba e di altri ostacoli.

Ma come si fa a controllare i motori se non esistono collegamenti cablati dei binari? È possibile utilizzare un modulo wireless a corto raggio che incorpora un decoder DDC con un front-end RF al posto del percorso DCC basato sulle rotaie. Tutti i moduli necessari sono standard e facilmente reperibili presso fornitori specializzati e hanno normalmente un tempo di funzionamento da 20 a 30 minuti.

Con i miglioramenti nel campo delle batterie, l'alimentazione su scheda potrebbe diventare un'opzione praticabile per le scale più piccole, che sono anche le più diffuse. Ciò rappresenterebbe un nuovo paradigma nel modellismo ferroviario, con un impatto analogo a quello del DCC. La maggiore densità di energia delle batterie non avvantaggerà solo i veicoli elettrici (EV). Come abbiamo riscontrato molte volte, i progressi in un'area ben definita spesso portano vantaggi anche ad applicazioni non imparentate.

Riferimenti e approfondimenti:

1: National Model Railway Association, "Beginners guide to Command Control and DCC; https://www.nmra.org/beginners-guide-command-control-and-dcc

2: Wikipedia, "DCC Tutorial (Basic System)"; https://dccwiki.com/DCC_Tutorial_(Basic_System)

3: Wikipedia, "Digital Command Control"; https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Command_Control

4: Azatrax, "Model Railroad Infrared Train Detection"; http://www.azatrax.com/ir-model-train-detector.html

5: Circuitous.ca, "Block Occupancy Detector For DCC"; http://www.circuitous.ca/DccBODvt5.html

6: Model Railroader Hobbyist Magazine, "Build an optical detector circuit"; https://model-railroad-hobbyist.com/node/23535

7: Kalmbach Media, "Model Railroader"; https://mrr.trains.com/

8: Iowa Scaled Engineering, LLC, "2018 Optical Detector Roundup"; https://www.iascaled.com/blog/2018-optical-detector-roundup/

9: Model Railroader, "Keep Alive Circuit For Passenger Car Lighting"; http://cs.trains.com/mrr/f/744/p/268873/3047228.aspx

10: Model Railroad Hobbyist Magazine, "Build your own stay alive"; https://model-railroad-hobbyist.com/magazine/mrh2019-06/electrical-impulses

11: The Spruce Crafts, "How to Build and Wire Reverse Loops for Model Trains"; https://www.thesprucecrafts.com/reverse-loops-model-trains-2382604

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, DigiKey's online community and technical resource.

Visit TechForum